中国传统打击乐艺术历经漫长的历史积淀,承中载着华夏民族的精神与情感,形成了独具民族特色的艺术体系,其乐种丰富、乐器形制多样、艺术表现力独特,在世界打击乐领域占据重要学术地位。然而,受区域性、融合性与流变性影响,这一根植民间的艺术形式正面临传承危机,诸多门类散落民间、濒临失传,亟待系统性挖掘与保护。与此同时,当代高校中国打击乐专业亟需构建规范教学体系,以现代教育方法传承民族艺术,这既是学科建设的必然要求,也是艺术传承的核心路径。

一、站在传统与当代的交汇点

中国打击乐专业(惯称“民打”)自20世纪60年代设立以来,历经六十余年探索,形成“以中为主、中西兼学”的培养方向:既传承中华传统打击乐精髓,又借鉴西方演奏技法,旨在培养兼具演奏、教学、创作与科研能力的复合型人才。

在教学实践中,全国高校“民打”专业已对传统打击乐教学进行了多维度探索。大量民间“非遗”项目得到挖掘,乐种、乐器、技法等资源被系统整理并融入教学,主要涵盖四类:一是戏曲打击乐(如京剧锣鼓、川剧锣鼓、秦腔锣鼓);二是民间锣鼓乐(如安徽花鼓灯、山西绛州锣鼓、陕西安塞腰鼓等);三是少数民族打击乐(如新疆手鼓、土家族打溜子、延边朝鲜族“四物”等);四是宗教音乐中的锣鼓乐(如白云观道教音乐、智化寺佛教音乐等)。各锣鼓乐种具体曲目又可分为三类:一是传统传谱与整理曲目,如朱勤甫传谱、李民雄和李真贵分别整理的苏南十番鼓《百花园》中的“快鼓段”,赵春峰传谱的河北民间锣鼓《茶通》,潮州锣鼓《抛网捕鱼》,笛套锣鼓《画眉跳架》,以及土家族打溜子传统曲目《八哥洗澡》等;二是整理、改编曲目,如李民雄改编的京剧曲牌《夜深沉》,王建华改编的京剧锣鼓风格打击乐小合奏《闹天宫》,田德忠整理的东北民间锣鼓《大开场》,周正申整理的山东民间锣鼓《幺二三》,李真贵、谈守文整理改编的安徽花鼓灯《喜庆锣鼓》等;三是根据传统锣鼓乐种风格创作的曲目,如王宝灿改编、王国杰执笔、绛州鼓乐团集体讨论的山西绛州鼓乐《牛斗虎》,安志顺创作的西安鼓乐风格的《老虎磨牙》《鸭子拌嘴》,李真贵创作的四川闹年锣鼓风格的《冲天炮》,以及王以东创作的花盆鼓独奏《鼓威》、排鼓独奏《鼓上飞舞》、组合打击乐独奏《鼓上铜乐》等。

进入新世纪,“民打”专业已形成涵盖附中至博士的完整教学体系,但仍面临高层次教学内容稀缺、传统资源与现代教学衔接不足等问题。对此,从民间锣鼓乐中提取“核心语汇”并转化为教学素材与创作资源,成为连接传统与当代的关键路径,这既是对六十多年发展成果的继承,也是对教学理念与内容的创新。

二、锣鼓乐“核心语汇”概念

(一)“核心语汇”概念的提出

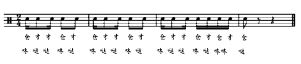

“核心语汇”由民族音乐学家张伯瑜提出,经笔者(王军)在博士论文《从山西锣鼓乐试探中国传统打击乐在当代专业教学中的应用》(导师:王以东、张伯瑜)中实践应用。这一概念旨在从民间传统锣鼓乐中提取本质性音乐元素,为当代教学与创作提供基础素材,探索民族打击乐人才培养新模式。提取流程如下:通过田野采风获取原始素材,对节奏、音色等本体进行分析,提炼核心元素(如节奏型、演奏技法、音色组合等),最终转化为教学内容(如教材、练习曲、创作曲目)。这一过程突破了传统“以乐曲为中心”的教学模式,转而以“元素为核心”,帮助学习者从本质上理解乐种风格。王军进一步将“核心语汇”概括为“典型节奏形态+音色组合”。实践中,同一节奏形态通过不同乐器(或乐器组合)演绎,会形成截然不同的风格。如谱例1所示,同一节奏型通过第一行的京剧锣鼓(京大锣、铙钹、小锣)演奏,会呈现戏曲风格;以第二行的新疆手鼓演绎,则形成新疆音乐特色。若换用川剧锣鼓、潮州锣鼓,抑或定音鼓、爵士鼓等演绎,虽能产生不同音效,但从文化适配性来看,新疆手鼓的演绎最贴合该节奏形态的原生风格,这正是“核心语汇”对风格的决定性作用,说明“核心语汇”的提取不仅需考虑音乐本体,还需结合文化语境与审美认同。

谱例1

通过这种方式提取的“核心语汇”,可进一步转化为创作素材,基于典型节奏形态与音色组合,尝试不同乐器搭配,探索新风格,最终转化教学内容。这一过程既保留了传统基因,又赋予其当代表现力。

“锣鼓经”(状声谱)是“核心语汇”的重要载体。它以文字代指乐器与演奏方式,既包含音色信息,又体现声部关系与演奏技法,如“仓”代表京大锣、铙钹、小锣同击,“才”代表铙钹与小锣齐奏,“顷”为大锣轻击,“扑”为铙钹“闷击”等。这些状声字不仅是记谱符号,更是乐种风格的“密码”,通过锣鼓经与音响的对应,可直接提取节奏型、音色组合与声部逻辑。

此外,锣鼓经的名称本身也蕴含节拍、速度、力度的信息。如京剧锣鼓中的“急急风”(有板无眼,1/4拍,快速强劲),“流水”(一板一眼,2/4拍、小快板,中强),“马腿儿”(“开点”之后一板两眼,3/4拍,速度稍快,力度强或中强),“抽头”(一板三眼,4/4拍,速度与力度适中),“水底鱼”(复合板眼即复合节拍,2/4+3/4,速度稍自由,力度适中)等;还有民间锣鼓中出现的锣鼓点子,如苏南十番鼓“蝴蝶双飞”,安徽花鼓灯“凤凰三点头”等,既指明了节奏形态,又暗含文化意象。将这些信息通过“线谱+锣鼓经”的方式整合呈现,可形成完整的教学素材链,即从田野采风获取原始音响到整理锣鼓经与线谱,再提炼核心节奏与技法,最终转化为教材或创作曲目。

三、“核心语汇”转化为专业教学

“创新思维”教例分析

“核心语汇”是一种学习传统打击乐种的新方法,可以更加全面地展现某一乐种丰富的节奏组合、音色搭配、声部逻辑等规律以及特有的演奏技术。其价值不仅在于提取,更在于转化,将传统元素转化为符合当代教学需求的内容,既保留文化根脉,又提升教学效率。具体而言,将民间乐曲中呈现的多种“核心语汇”依据音乐的发展,例如“散—慢—中一快”的脉络,拼贴或改编为一首或多首乐曲,这种“拼贴”能够最大程度地将某一乐种中形成的若干“核心语汇”组合在一起,由此突破传统教学法仅针对一两首乐曲学习以及认识浅显的现状。

王军基于山西“软槌锣鼓”创作的中国大鼓组曲《四季》,便是这一理念的典型实践。作品提炼出“软槌锣鼓”等“核心语汇”节奏元素,以四季更迭为主线,围绕中国二十四节气的时令特色,由“元”“春雷”“夏暑”“秋露”“山谷”等段落组成,展现春雷滚动、映日荷花、田野金黄、冰挂山川的四季景象。

软槌锣鼓是山西万荣县的传统锣鼓乐种(2014年列入国家级“非遗”项目),其核心特色体现在三方面:一是乐器与演奏工具,鼓槌以麻绳制成,两端结球状,可产生柔韧音色,且能通过“两端击打”“花式表演”丰富其表现力;二是节奏型,因软槌锣鼓与古代战争相关,“前八后十六”的“马蹄音”是其标志性节奏;三是音色控制,通过击打鼓面、鼓钉产生不同音色。王军通过田野采风,提炼出其“核心语汇”:以“马蹄音”节奏为基础,融合软槌特有的音色变化(鼓面/鼓钉击打)与演奏技法(两端击打、花式动作),形成可迁移的教学与创作元素。具体转化有如下三方面:

其一,节奏与音色的转化。段落开篇直接借鉴“马蹄音”,以中国大鼓演绎;鼓面击打呈现浑厚底色,鼓钉位置击打加入金属质感音色,既保留了“软槌锣鼓”的韵律特征,又通过现代鼓拓展了表现力。这种处理让学习者无需先掌握完整乐曲,即可通过核心节奏与音色组合理解乐种本质。

其二,演奏技法的创新。在节奏基础上,段落融入软槌“花式表演”技法:鼓槌的左右手旋转(四圈)、抛接、互换等动作与击打结合,既符合了专业教学对技能的难度要求,又通过视觉化表演增强了艺术感染力。

其三,形式与风格的拓展。作品在演出形式上创新采用“一人一鼓”模式:仅用一面中国大鼓,配合软槌、鼓刷等工具,通过“叠击”(鼓棒两端形成四个敲击点)等新技法,演绎出“春雷”“夏暑”等四季意象。同时,融入临汾威风锣鼓【平叉平】等曲牌元素,既保持传统根脉,又突破了民间锣鼓“多人合奏”的固定形式,适应了当代舞台表演与教学需求。

这一案例印证了“核心语汇”的教学价值,通过提取本质元素,学习者可快速掌握乐种风格;通过技法与形式创新,传统元素能自然融入当代教学与创作,避免“为传统而传统”的生硬模仿。

四、“核心语汇”专业教学应用探讨及作用

“核心语汇”的应用是一项系统工程,需贯穿学科建设、教材体系、能力训练等多个维度,最终目标是构建规范、系统的中国打击乐教学体系。

(一)推动学科建设:从“资源整合”到“体系构建”

通过田野采风收集民间锣鼓乐种的乐谱、音视频、乐器实物等资料,建立“传统打击乐乐种资源数据库”。数据库需分类整理:按乐种(戏曲、民间、少数民族)、按元素(节奏型、演奏技法、音色组合)、按应用场景(教学、创作、表演),确保资源可检索、可提取,为“核心语汇”的持续开发提供支撑。

基于“核心语汇”理念,可先对民族打击乐学科进行全面调研:涵盖创作、演奏、教学、乐器制作及传承发展等领域,明确高层次教学内容稀缺、传统资源碎片化等问题,在此基础上制定改革方案,调整从“乐曲传授”到“元素传承”的教学理念,增设“核心语汇提取与应用”相关课程,融合传统“口传心授”与现代“系统化教学”模式。

(二)完善教材体系:从“碎片化”到“系统化”

“核心语汇”为教材建设提供了清晰框架,以“元素”为线索,整合理论、技能与实践内容,形成多层次教材体系。基于“核心语汇”,中国打击乐课程设置可涵盖三类:一是基础课程,侧重掌握语汇载体,如“中国民间锣鼓乐种”“锣鼓经状声字谱”;二是理论课程,关注理解语汇文化背景,如“中国打击乐发展简史”“戏曲打击乐理论基础”;三是技能课程,突出实践语汇应用,如“中国鼓演奏训练”“戏曲与民间锣鼓合奏训练”。三类课程相互衔接,先通过基础课认识“核心语汇”,再通过理论课理解其文化语境,最后通过技能课掌握演奏与组合技法。

此外,系统研究代表性传统锣鼓乐种的演奏技法以及传统曲目的乐器编制、记谱法(锣鼓经)、曲牌(锣鼓牌子与锣鼓段)的节奏型态,将其应用到当代教学实践,首先形成集视、听、图、文、谱一体的多媒体课件,如软槌锣鼓的鼓槌制作图、“马蹄音”音响、线谱与锣鼓经对照,进而完成演奏示范、技法分解教学视频录像与基于“核心语汇”设计的练习曲进阶训练,进一步提炼加工,最终完成教材的编写出版。

以笔者出版的《中国打击乐教程》(1—7册)为例,其编写逻辑正是“核心语汇”的应用:每册聚焦一类乐种,如戏曲锣鼓、少数民族打击乐,先提取核心节奏与技法,如土家族打溜子《八哥洗澡》的“对击”技法,再设计基础练习、变奏训练与创作曲目,形成“认知-练习-应用”的完整链条。

(三)提升教学质量:从“技能训练”到“综合能力”

“核心语汇”的教学目标不仅是“学会演奏”,更是“理解风格、创新应用”,需通过多维度训练实现。

其一,重奏与综合能力训练。传统民间锣鼓多为“合奏”形式,“核心语汇”可将其拆解为“声部逻辑”(如大锣与小锣的节奏对位),融入重奏教学。例如,通过“戏曲锣鼓合奏训练”课程,让学生先掌握单一“核心语汇”(如“仓才才仓”)的不同声部表现,再练习多语汇组合,最终理解合奏的“平衡感”与“层次感”,这比直接学习完整乐曲更高效。

其二,新演奏技术开发。“核心语汇”的转化过程往往伴随技术创新。如王军基于软槌锣鼓“两端击打”技法开发的“叠击”技术(鼓棒前后端形成四个敲击点),既源于传统“花式击打”理念,又适应了现代打击乐“多音色同时表达”的需求。笔者在创作中也结合“核心语汇”开发了“鼓面与鼓边快速交替”等技法,已纳入《中国打击乐教程》技能训练模块。这些技术既保留传统基因,又拓展了乐器表现力,丰富了教学内容。

“核心语汇”的深层价值在于文化传承,通过提取节奏、音色背后的文化逻辑,让学习者理解“乐种为何如此”,而非仅掌握“如何演奏”。例如,在教学中结合“软槌锣鼓”的战争背景讲解“马蹄音”,学生能更自然地把握节奏的“力量感”;讲解潮州锣鼓《抛网捕鱼》的渔民生活背景,能更准确理解其“轻快灵动”的风格。这种文化语境结合技术训练的模式,实现了从技艺传承到精神传承的升华。

结语

传统锣鼓“核心语汇”是连接传统与当代的“桥梁”,它既从民间艺术中提取本质元素,解决了传统资源碎片化、教学效率低的问题;又通过转化与创新,让古老艺术适应现代教学与舞台需求。从学科建设到教材编写,从技能训练到文化传承,“核心语汇”的应用正在推动民族打击乐教学从“经验型”走向“系统化”。

当然,“核心语汇”并非对传统教学的否定,而是补充。传统“口传心授”的文化意境传递、经典乐曲的完整演绎仍不可替代。未来,需在“提取语汇”与“保留整体”“创新形式”与“坚守文化”之间找到平衡,最终构建既扎根传统、又面向未来的中国打击乐教学体系,让这门承载民族精神的艺术在当代焕发新的生命力。