一、排笛的出现与发展

(一)排笛的时代背景

笛子是中国最古老的乐器之一,从无膜笛发展到有膜笛,从单节笛发展到二接笛,无不体现着音乐家与乐器学家们的智慧。赵松庭创制的“排笛”便是竹笛改良中诞生的新型改良乐器。

在20世纪,开始出现各种不同形制、不同风格的竹笛,加孔笛是在传统六孔笛的基础上,根据演奏者的改良思路而在笛身上不同位置和音位上加按音孔[1],例如中央音乐学院戴亚改良的八孔笛、南京艺术学院蔡敬民教授的加键新竹笛、原浙江音乐家协会主席赵松庭先生的排笛、沈阳音乐学院周波教授的调频竹笛等;出现了为增加演奏性能而改良的活塞笛、加喉笛。还出现了增加发音管的竹笛,例如赵松庭的排笛就是这一种类的代表乐器,除此之外,还有为扩大音区而改良的种类,主要有1994年由赵松庭设计、应明章制作的弯管倍大笛。2002年常敦明将弯管倍大笛改为由红木制成,以及常敦明和蒋国基改良的巨笛,演奏时须由三人演奏。各种不同形制的竹笛在这一时期大量涌现,出现了各种不同的音色,极大丰富了竹笛演奏效果与表现力。

(二)排笛的由来

随着笛类在民乐合奏中的地位日益凸显,笛类乐器的音域问题也越来越受到人们的重视。笛子的音域较窄,在合奏或独奏大型曲目时,往往需要多支调式配合完成,不少乐器学家开始尝试拓宽笛子的音域,以达到配合伴奏的目的。其中,十分具有代表性的就是赵松庭先生发明的排笛,以较简单的方式将数支调式不相同的竹笛结合,从而使竹笛演奏时的音域大大增加,达到较好的舞台效果。

排笛的发明者赵松庭先生,不仅在演奏方面有非常高的造诣,被誉为“江南笛王”,同时,他也是作曲家、教育家、理论家、改革家,他曾在《笛艺春秋》中自谦地对自己在笛乐方面所做过的工作进行了总结,大致分为七个方面:探讨笛史、演奏技巧的归纳与总结、竹笛的声学问题、竹笛的律学问题、美学问题、教学方法及乐器改革问题。[2]同时,他在乐器改良方面也做出了巨大的贡献,研制了排笛、低音笛,仿古乐器“篪”等等,极大推动了中国笛类乐器的继承与发展,也对笛乐的发展产生了深远影响。

(三)排笛的改良过程

起初,赵松庭先生也是在演奏的过程中,发现笛子转调的不便,在合奏时,单支笛子的表现力受到较大限制,需要多支不同调式的笛子来配合演奏,于是,便开始思考解决这一问题的办法,并成功研制了排笛和低音笛等拓宽竹笛音域的新型笛类乐器。

在《排笛——介绍将几根笛子扎在一起演奏的方法》中,赵松庭先生阐述了排笛的制作过程。他首先尝试将两根笛子绑在一起,将笛子尾部和头部的装饰部分去掉,并将吹孔靠近,方便演奏,用可活动的螺丝套固定,并在两根笛子间用凹镜形的垫片固定,使两根笛子和垫片完全贴合,不易产生滑动。采用这样的方法后,演奏时不用更换笛子,音域也得到了扩大[3]。

此后,赵松庭先生又尝试用三根、四根笛子组合起来制作排笛,保留了最外层一根笛子的头部和尾部装饰,以达到美观的效果,去除内层几根笛子的装饰部分,也采用凹镜形垫片和螺丝套固定,这样一来,音域扩大到了三个八度以上,并且使得南方曲笛与北方梆笛二者音色结合,使两种风格可以同时切换,大大丰富了音色的感染力和音乐的表现力。

1964年,在排笛创制成功后,赵松庭先生亲自创作并用排笛演奏了《采茶忙》《荫中鸟》等排笛曲目,充分展现了竹笛丰富的音色变化。由于音域的扩大,音高间的转换更加自如,形成强烈对比的风格,增添了笛乐的色彩,使得音乐的表现力大大增加,并且也解决了竹笛在演奏转调中来不及更换笛子的问题。

二、排笛的形制结构研究

(一)排笛的形制

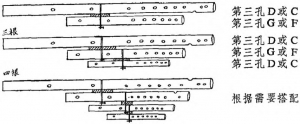

排笛共有二到四根发音管,管体笔直,平行排列,但吹孔不在同一平面上,通常内侧笛子吹孔略高于外侧,形成斜面,避免吹气时前面的笛子挡住口风造成杂音。笛管通常用苦竹或紫竹制成,最外层一根长度最长,且保留装饰部分,内层的笛管则去除笛头与笛尾装饰竹节,只保留吹管部分,减轻整体的重量,也便于手指演奏。通常外层为大调式曲笛,如C调、降B调、大G调、D调;内层为小调式梆笛,如E调、F调、小G调,从内到外,呈阶梯状由短至长排列,根据需要选择调式。其中,C调长度68cm,D调62cm,E调57cm,F调53cm,小G调49cm。

(二)排笛的结构

排笛通常由二到四根竹笛组成,在每根管体之间以垫片和螺丝套连接,并且,每根笛子的摆放位置也有讲究(图1)。在赵松庭的《排笛——介绍将几根笛子扎在一起演奏的方法》中提到:“几根笛子排在一起不要成为平面,里面一根笛子的吹孔要略高于外面一根,这样就不会造成由于前一根笛子挡住口风而产生回风以及摩擦噪音。”

图1排笛形制[4]

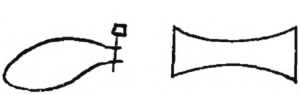

在两根发音管之间,采用凹镜形的垫片固定位置,垫片通常由竹制或木制,形状契合管体,使得两管不会发生移动。在管外使用具有弹性的可活动的螺丝套(图2),便于拆卸,通常采用铜制或者钢制,根据笛子的粗细来调节大小。并且,在笛膜孔的上方需要设立一个挡片,防止演奏前排笛子时,后排笛子的笛膜受到呼出的气息影响而变得潮湿,尤其是在冬天,呼出的气息温度较高,环境温度较冷,水蒸气容易凝结在笛膜上,影响发音。

图2螺丝套与垫片[5]

(三)排笛的音域与音乐表现力

通常,普通竹笛的音域在两个八度左右,排笛音域可达到三个八度以上。在许多大型独奏曲中,例如《水乡船歌》《荫中鸟》等都需要切换多支笛子,才能配合完成一整首曲子,其中慢版往往由C调或G调等大调式曲笛演奏,而转换到小快板时,则需要配合E调或F调小型梆笛演奏,两种风格的结合才能使乐曲完整表达主题与乐思。

排笛在演奏这些曲目时,则不需要更换多支笛子,只需稍加练习嘴形的转换,换调式时,直接将嘴从一个吹孔移向另一个吹孔,即可在半拍之内完成调式的转换。慢板时,使用外侧大调式曲笛,演奏细腻婉转、迂回绵延的抒情音乐片段,在快板时,使用内侧小调式笛子演奏节奏欢快、吐音清脆的快板片段,甚至可以交叉演奏,例如《水乡船歌》中,醇厚的曲笛慢板段落与欢快清脆的快板碰撞,仿佛滔滔的春水激起层层浪花,实现了在慢板中穿插一句吐音技巧的快板,因此,排笛大大增加了竹笛的音乐表现力,使转调变得灵活,无需多人配合,独奏即可完成快速转调。

三、排笛的制作工艺

(一)排笛的选材

在笔者调研杭州中泰紫荆村竹笛制作工坊的过程中,据杭州中泰制笛师傅介绍,通常排笛的材质与竹笛相同,一般采用苦竹、紫竹、湘妃竹等品种的竹材料,苦竹使用频率最高,苦竹的竹节较长,竹质偏软,管壁较厚,制作出的笛子发音甜润,有丝竹之气,音色浑厚,演奏时共振较大,适合演奏低回婉转的乐器,并且苦竹的分布范围较广,易于取材。其中,以安徽紫竹与余杭白竹(苦竹)最佳。[6]

紫竹则竹质偏硬,音色清亮通透,适合演奏明亮色彩的音乐片段。相比于苦竹,紫竹在制作方面难度稍大,据制笛师傅介绍,紫竹横截面较多呈椭圆形,调音难度较大,制作分节的难度也较大,但耐久度方面优于苦竹,即使是严寒干燥的天气,也不容易开裂,而苦竹在冬天则容易开裂。此外,紫竹的外观也十分具有特色,一年以上的紫竹,竹竿上开始渐渐出现一些淡紫色斑纹,随着年龄增长,紫斑也逐渐加深,最后逐渐变为紫黑色。

湘妃竹则是较名贵的一种竹材料,因表面有泪斑而得名,表面的斑点呈紫褐色或黄褐色,每一支斑纹都独一无二,因此也受到许多人的喜爱。湘妃竹的质地较坚硬,制作出的笛子音色较亮,价格也贵于苦竹和紫竹。

在竹龄方面,也有很大的讲究。据制笛师介绍,通常年龄较大的竹子,竹纤维密度较高,演奏时发音灵敏,声音具有很好的反弹性能,并且演奏时非常省力,共鸣度强,吹奏时能达到极佳的“手指微麻”的共振效果;年龄过小的竹子密度低,容易漏气,音色反弹性能较差,因此发音也会较为迟钝,音色不够醇厚。所以,制作笛类乐器一般使用三至五年的竹材料,其中五年左右的老料是最适合做高档演奏笛的,三年则适合制作初学用笛。同时,竹材料也并不是越老越好,年龄过于大的竹子易碎易脆,演奏时通透性也会下降许多。

除了管体,排笛还有一些零配件,通常采用金属或竹材料。用于绑定两根笛子的螺丝套,通常采用铜制或不锈钢制,既有弹性又不容易损坏,可灵活拆取,反复利用。用于两个管体之间起固定作用的垫片则采用竹制或木制,质地较软,易于切割,且不易划伤管体。在现代,螺丝套开始逐渐被皮套所取代,采取按扣的设计,方便更换调式组合。

(二)排笛的基本制作流程

排笛的制作工艺基本与传统竹笛相同,但个别工序存在不同,笔者在探访了杭州中泰紫荆村竹笛生产基地后,记录下排笛制作的基本流程。传统的流程为选材、阴干处理、切割、通竹节、打磨、烤直、钻孔、修孔、校音、美工以及组合安装等。

1.挑选材料

排笛的选材与竹笛相同,据厂家介绍,竹子品种方面,通常采用苦竹、紫竹,在竹龄方面,常用三至五年竹子,竹子的部位也会影响笛子的品质,通常,制作笛子会选取竹子中段部位,这一部位粗细均匀,密度合适,制作出的笛子头尾直径相差较小。并且,在季节与温度方面也有讲究,冬天是选材储材的最佳季节,冬天较干燥,竹子的水份含量较少,此时竹材料最适合储存,不易发霉。排笛选材时的不同之处在于,不能选择过重的竹材,否则组合时重量过大会导致演奏时难以操控。每一根竹材的内壁直径与外壁直径、管壁厚度也需经过测量与挑选(图3),筛选出符合标准的材料才能进行下一道工序。

2.阴干处理

挑选完材料后,要将竹子进行干燥处理,将水分去除,确保竹子完全风干(图4)。通常,干燥处理有两种方法:一种是直接烘烤,使水分快速蒸发;另一种是将笛子置于阴凉通风处,放置两年左右自然风干,风干后的竹材料,制作笛子不易发霉,且质地坚硬,易于发音,音色通透。并且,在风干过程中,要注意翻动竹子,使每一个部分均匀地风干。

3.切割、通竹节

风干完成后,将不合格的废料舍弃,选取适合的材料进行切割,根据不同的内径大小,判断适合制作的调式,根据调式来截取合适的长度。通常,C调长度68cm,D调62cm,E调57cm,F调53cm,小G调49cm。在切割时,一次性竖直切下,切割后将截面打磨至光滑。切割完成后,需要使用一米左右长的狼牙挫,通入内壁,将内部竹节去除,去除干净后,才能保证吹奏时气流通畅,发音灵敏。

4.去皮打磨

除了紫竹和湘妃竹不需要去皮,其他品种的竹材料都需要进行去皮处理,将表皮完全去除后,还需进行打磨,确保管体表面平整光滑,易于上漆。并且,管体内部也需要进行打磨,进行“通竹节”(图5),并去除内部打磨碎屑与残渣,使内壁光滑,便于后期内壁上保护漆。

图6 烤直

5.烤直

天然的竹材料,往往会有些许的弯曲弧度,因此,烤直工艺(图6)也尤为重要。烤直需用到煤气炉或电炉,通常用两、三千瓦的电炉,待炉子烧开后,将竹子放入五六秒钟左右,此时竹子受热软化,将软化的竹子放入塑形板进行矫直即可。在烤直过程中,不同的竹材料制作难度也不同,通常紫竹的烤直难度较大,因为相比于苦竹,紫竹的竹节较短较多,不易塑形。并且竹材料具有弹性,烤完后容易反弹,往往需要反复烤三次才能彻底将竹材料完全烤直。同时,温度和火候方面也有讲究,温度过高会使竹纤维烤焦,温度太低则达不到质地坚硬、音色通透的效果。

6.开孔

开孔的常用方法主要有两种。一种是传统的烫孔工艺(图7):计算好间距划好线后,在要开孔的位置先钻一个小孔,然后用烧红的铁棒,对准钻孔位置,将音孔烫开,这种传统烫孔工艺的优点是制作出的孔道较精致,烫孔处质地更加坚硬,高温带走了孔道周围一圈的水分,使音孔出音更加通畅、音色更加通透干净。但传统的烫孔工艺也存在着操作不便的缺点,需要测量计算音孔位置,并且加热铁棒,一次只能开一个孔,效率比较低,且存在一定的失败率。

另一种开孔的方法是目前最常用的:机器打孔(图8)。打孔机内设有专门的参数,操作人员只需设定好参数,直接将竹材料放入打孔机,打孔机便会自动打孔,并且孔的大小、角度都可以控制。打孔机的钻头受电缆或机械控制,钻头打入竹子后,快速旋转,紧接着按照参数设定打下一个孔,仅需五秒左右,一整支笛子的孔便都打好了。这种极大的便捷性使得机器打孔成为目前大多数竹笛工坊的常用打孔方式,这种方法效率极高,同时

也具有比较好的精准度,但也同样存在缺点,机器打的孔没有人工的精致,部分会存在孔道不周整的问题,需要人工打磨。

除此之外,开孔的位置、大小也十分重要,孔距有偏差就会导致音准问题。通常孔偏大时音准整体偏低,孔偏小时音准整体偏高,孔的大小统一,音准才能统一。偏大的孔声音容易不集中,偏小的孔容易吹不出声音。同时,孔的形状也会影响出音,偏方形的孔比较适合演奏半音,偏圆的孔则具有声音更集中的特点。

7.缠线

打孔完毕后,要对管体进行缠线处理,

防止后期开裂,增加笛子的使用寿命。通常采用棉线或合成材料线,在指孔之间缠绕加固。这一点上,排笛与竹笛的不同在于排笛缠线的位置需参考并列的两根笛子相互之间的位置关系。缠线对竹笛本身起到保护作用,因为竹子内部的纤维成纵向生长,在竹笛摔落的时候非常容易造成竹笛开裂,所以在笛身周围紧紧地缠绕上多根细线就可以

起到有效保护笛子的作用。此外,在笛身缠线可以起到集中音效的作用。[7]

8.上漆

上漆的主要作用是保护笛子管体,紫竹笛可以不用上漆,其表皮较厚且美观,只需打磨光滑或上薄薄一层清漆即可。苦竹笛需要上漆,上漆前需要打磨掉苦竹表皮,高档一些的竹笛会用虫漆,不易掉漆。现在,越来越多的漆面可供选择,包括大漆工艺,也开始逐渐使用在竹笛上。

9.组合安装

排笛在组合安装时,只保留最外侧笛子的装饰部分,内侧的笛管只保留有效吹奏部分,其余装饰的竹节均需要截除,以此减轻整体重量。在安装时,用螺丝套固定两根笛子,将其捆绑,并在两根笛子之间安装一个凹镜形垫片,使两根笛子位置固定,不产生滑动。待两根笛子绑好后,再继续按照需求加第三根或第四根笛子。

图8 机器钻孔

四、排笛改良思路的思考与启示

(一)排笛的现状及发展

在排笛诞生后,出现了许多为排笛演奏而创作的曲子。例如,竹笛演奏家刘锡津为排笛创作的协奏曲《乌苏里情歌》,用一大一小两支调式展现了赫哲族的风情;吴樟华演奏的排笛协奏曲《腾飞》用排笛展现了音乐的张力与丰富的表现力,许多在台上需要转换三支笛子的曲目都被替换成使用排笛;1976年,竹笛演奏家蒋国基以一曲《水乡船歌》崭露头角,从此在各类比赛中连连夺冠,声誉日隆,并将排笛延用至今;2023年杭州中泰竹笛专场音乐会中,蒋国基继续将排笛经典作品带给观众,同时也有越来越多的年轻演奏家开始使用排笛。

在制作工艺发展方面,曾经使用的传统螺丝套也被逐渐替换为排笛扣,材料也改为使用皮革或者其他软材料方便贴合笛身,也方便随时取下,灵活更换和重复使用,只需轻轻一扣便可以完成拆装笛子。许多专业竹笛演奏家会在音乐会上使用排笛,目前,排笛主要应用于专业演奏领域,特别是音乐会,用来演奏大型独奏曲目,因此,排笛往往是演奏家向竹笛工厂私人定制,市面上很少有售卖,普通业余笛子爱好者也很少使用。

(二)排笛待解决的问题分析

排笛虽解决了台上演奏切换笛子的问题,但依然存在局限性。

其一,由于不是十二平均律乐器,在乐团合奏转换调式时,音准上还是会和十二律有区别。因此,在演奏转调作品时,无法达到完全和谐的音准,在未来,中国管乐器和西方乐器的合奏仍是一项挑战。

其二,排笛对于业余爱好者来说,具有较大难度,初学不容易掌握。难点主要在于,不仅需要手指来回在三支笛子之间切换,还需要配合嘴型与口风,必须有一定的竹笛基础才能驾驭,要做到灵活地转换需要大量练习。在演奏时,对演奏者手的大小也有一定的要求,虎口位置需要握住三排竹笛,增加了手型方面的负担,演奏时难以灵活控制。这导致了排笛的受众群体有限,只有受过专业训练的演奏员才能轻松驾驭。

其三,排笛的制作难度也大于普通竹笛,只能手工捆绑,目前还没有制作排笛的机器。并且每个人需要组合的调式不一样,捆绑时的组合有许多种,所以大多数只能私人定制而无法量产。因此,排笛的使用场合只是在专业舞台上,并没有在市面上广泛流行,很少有初学者会使用排笛。由于排笛的需求量较小,其相关配件如凹镜形垫片、排笛扣等也很少有量产,只能找工厂定制。因此,排笛的出现虽解决了一部分问题,但仍有新产生的问题有待解决。如今,排笛的连接件开始使用皮套,这便是一项很大的进步,符合了演奏家自由组合更换调式的需求。

虽然排笛没有在大众市面上广泛流行,但在专业领域依然有着重要的位置,具有不可代替性,它解决了舞台上转调不便的问题,在不改变吹奏方法的情况下,拓宽了演奏时的音域,为民族管乐器改良提供了思路。

首先,排笛在不改变演奏方法和发音原理的情况下拓宽了竹笛的音域,演奏者不用改变指法,也不用改变演奏方式和习惯,有竹笛基础的只需练习一下位置的转换就可以掌握。并且,音域是民族管乐器最需要改进的突破点之一,大多数传统民族吹管乐器的音域都较窄,排笛对音域的大胆改良方案值得借鉴。

其次,排笛的调式组合可以根据曲目的需要来更换,排笛扣可拆卸,给演奏者提供了更多的选择,也使得乐器的表现力更加丰富,可演奏的曲目风格大大增加,这种可拆卸、可更换、可反复利用的设计思路也值得参考与学习。

(三)排笛改良思路对乐器改良的启示与反思

通过分析排笛改良的过程及现状,可以得到诸多启示与反思。

第一,乐器改良与创新要注意演奏的便捷性,排笛的改良正是基于提升演奏时的便捷性,使竹笛换调式更加容易,并且排笛保留了传统的竹笛演奏方式,不会对演奏者造成指法与演奏技巧方面的负担。因此,在乐器改良与创新的过程中,不仅需关注乐器本身,还需注重演奏时的体验与便捷性。同时,在制作方面,也需考虑到是否适合标准化、批量化生产。

第二,乐器改良与创新要注意适度原则,不能过度改良。排笛在改良的过程中,保留了竹笛的演奏方法、材质、发音原理与基本特征,使竹笛的特色得以保留。在乐器改良与创新时,要注意乐器本身的发声原理与音色特征,尤其是传统民族乐器,每一件乐器都有其各自蕴含的文化与历史,过度改良会使传统乐器失去其独特的魅力,要注意适度的原则,过犹不及。

第三,乐器改良与创新要注重民族文化的传承,不能过度西化。民族乐器的改良应尤其注意民族文化自信,不能过度模仿西方甚至照搬西方。中国自己的民族乐器应保留民族特色,继承传统并发扬光大。适当改良会为中国的乐器发展注入新的活力,但过度的模仿则会丢失民族的特色,因此,在改良乐器时应把握好改良的“度”,注重传承优秀传统文化。

第四,乐器改良与创新要考虑乐器的受众人群,关注市场的需求与反馈。排笛的改良,主要面对专业演奏群体,因此在普通乐器爱好者群体中,并不常见,但在专业演奏舞台上,发挥着重要的作用。乐器的改良与创新,需思考受众人群,不同的人群对于乐器需求不同,设计的方案也不同,因此乐器的改良需针对受众人群的特点,可以适当地进行市场调研,了解演奏者的需求,思考改良方向,设计出更符合市场需求的乐器。

第五,乐器改良与创新不仅需注重乐器的美观性,更应关注乐器本身的音响性能。美观的乐器能带给人们听觉、视觉上的双重享受,能更好地推进乐器的传承与发展,但同时,乐器的性能也十分重要。乐器在改良过程中,不仅需要考虑美观性与艺术性,更应注重乐器的性能,例如如何扩大音域,如何优化音色,如何确保音准等。

第六,乐器改良与创新人才的培养也尤为重要。乐器的改良创新涉及多个领域,要求乐器设计人才既有音乐基础,也需要有工艺美术基础,能够运用跨学科的研究方法,融合音乐、物理、美术等多项领域的知识,才能改良或设计出一件理想的乐器。只有重视乐器设计人才的培养,才能促进乐器制造业的发展。

第七,乐器改良与创新可以适当结合现代技术与需求,发挥新质生产力,充分运用新材料与新科技。例如排笛的连接部件,从原先的螺丝套,改为如今的皮扣套,方便了批量化生产,也满足了现代需求。这启示着我们,乐器的改良需要与时俱进。如今,科技发展迅速,越来越多的技术被使用于乐器制造中,例如3D打印技术、3D建模技术等,使乐器制造不断精细化、标准化。新材料也不断地被应用于现代乐器中,例如碳纤维、玻璃纤维,使得乐器具有更好的稳定性、耐用性。同时,传统乐器也在不断地创新,例如与数字结合,创造出电子乐器。

赵松庭“排笛”的改良,不仅是一个时代的经典之作,更是一种跨越时代的工匠精神,启示与鼓舞着众多的乐器爱好者与研究者,不断探寻乐器改良与创新的新思路,不断促进乐器产业的蓬勃发展。

参考文献:

[1]常筝.现代中国竹笛制作的发展和改良[J].人民音乐.2014(10):38-40.

[2]李乐.赵松庭的乐器改革实践及其意义[J].人民音乐.2020(10):40-43.

[3]赵松庭.排笛——介绍将几根笛子扎在一起演奏的方法[J].乐器科技.1979(02):51.

[4]赵松庭.排笛——介绍将几根笛子扎在一起演奏的方法[J].乐器科技.1979(02):51.

[5]赵松庭.排笛——介绍将几根笛子扎在一起演奏的方法[J].乐器科技.1979(02):51.

[6]黄丽娜.当代竹笛制造的工艺流程及发展分析[J].轻工标准与质量.2019(04):105-106.

[7]黄丽娜.当代竹笛制造的工艺流程及发展分析[J].轻工标准与质量.2019(04):105-106.