摘要:二胡发展有众多流派,蒋派胡琴是蒋风之先生创建的胡琴学派,本文从运弓、揉弦等方面研究蒋派胡琴的技术特点。

关键词:二胡;蒋风之;蒋派胡琴;技术特点;运弓;揉弦

二胡发展有众多派系之说,诸如最宽泛的南派北派,以及较细化的刘阿孙蒋南北秦粤之说等等。其中,蒋派胡琴以其擅长演绎传统乐曲,风格典雅细腻而独树一帜。蒋派胡琴是由二胡演奏家、音乐教育家蒋风之先生创建的,他早年曾就读于上海国立音专、北平大学(现北京大学)艺术学院音乐系,师承刘天华先生。他继承了二胡的传统,苦心孤诣,创建了蒋派胡琴学派。任职于中国音乐学院,培养了一大批优秀的二胡演奏人才,安如砺、蒋巽风等都是当代蒋派胡琴的代表。

蒋派胡琴演奏的代表作品有《汉宫秋月》、《病中吟》、《花欢乐》等等。本文根据自己多年的演奏实践,对蒋派胡琴的演奏技术特点进行探索研究。

一、运弓变化

运弓的变化最能够突出拉弦乐器的特点,拉弦乐器最难以掌握的也是右手运弓的变化,蒋派胡琴的运弓变化丰富、奥妙无穷,有很多典型的有代表性的运弓技术特点。

1.头大尾小弓

头大尾小弓是在一弓的演奏中运弓力度先强后弱,运弓速度先快后慢的运弓方法。

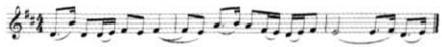

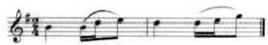

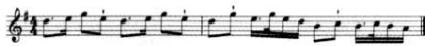

见谱例《汉宫秋月》第4至第9小节。

谱例当中第2小节的第二拍和第5小节第一拍,弓速比较快,弓子基本一下就拉到头,比较象叹气的感觉。

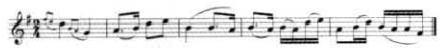

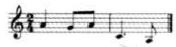

另见谱例《花欢乐》第1至3小节。

第3小节的第一拍使用的也是头大尾小弓,这里是一个换把的指法,换把中带出自然的滑音,配合运弓技法的使用,运弓果断、滑音质朴,突出了耿直的音乐性格。

此曲第34小节第一拍、35小节第二拍和36小节第四拍也使用了头大尾小弓,这都是一种音乐语气的刻画和性格的表现。见谱例。

在民间乐曲《三宝佛》当中也用到了此弓法。见谱例第4至第6小节。谱例当中第1小节第一拍和第3小节第一第二拍。

另外在《病中吟》第1小节第三拍和第3小节第一拍和第三拍也用到了此弓法。

头大尾小弓的演奏方法是:换弓的一刹那,也就是运弓的一开始就发力,奏出清楚的音头,之后弓子的运行过程中顺着这个力量逐渐渐弱弓速渐慢。出弓的点是一弓当中最强的点,弓速快、音头清楚。这种弓法多用于两个音的连弓、符点节奏、拉弓、多不揉弦。艺术效果是:这种演奏方法换弓果断,弓速较快,非常像人的叹息。演奏要领是:(1)、换弓时要有明显的手腕动作,这样才能做到在力度不很大的前提下有清楚的音头。(2)、音头奏出后,保持一个运弓方向,运弓要平而直,弓速较快,基本上是一弓拉到头,力度直接渐弱,没有任何反复的变化过程。

2.弹性弓尾弓

弹性弓尾弓是蒋派胡琴在演奏中弓尾音弱、短而有弹性的运弓方法。此弓法多用于一弓连接多音的运弓之中。

见谱例《三宝佛》第1至5小节。

《三宝佛》是一首民间乐曲,由几首广东小曲连接而成,经蒋风之先生整理改编为一首二胡乐曲,乐曲风格清新、典雅、明快。谱例当中第3小节原谱是一个两拍的b,安如砺先生在演奏中节拍结尾处加了一个短小的a空弦音,这一弓使用的就是弹性弓尾弓,a音弱、短而有弹性,小的间歇感使得音乐生动并且有气息的感觉。

蒋派胡琴当中用到弹性弓尾弓技法的另见《三宝佛》第13至17小节。谱例当中第4小节的两个a音

以及此曲第23、24、25小节。谱例当中第2小节的两个a音和3小节第一拍的g和第二拍的e音。

《三宝佛》第60、61、62小节。谱例当中第2小节的a音和g音。

此技法在《月夜》当中也有使用,第15、16小节。谱例当中第一小节第四拍的d音和第二小节第二拍的a音和d音。

弹性弓尾弓技法的演奏方法是:演奏至弓尾音时收弓快而果断,弱收,收弓的刹那手腕有一个迅速变化的动作,手腕有弹性。艺术效果是:尾音轻巧、弹性,奏出短暂的气息感,丰富乐曲的语气变化,增加乐曲的顿挫感和明快气氛。

3.尾音强运弓

尾音强运弓是蒋派胡琴在演奏中弓尾音或句尾音强的运弓方法。

见谱例《三宝佛》第5小节。谱例当中的最后一个音,升f。

在弱拍上强调尾音,一方面改变了强弱规律使音乐更生动、赋有律动感,另一方面,突出了这里的垫指滑音,突出了音乐风格。

另外《三宝佛》第19、20小节。谱例当中第2小节第一拍的d音。

在这里,为了强调句尾音d,将弓法安排为分弓,就更能够突出此音了。

相同的技法安排在本曲的其它地方也有使用,第42小节,谱例中第二小节第一拍的低音d。

另见《三宝佛》第36、37小节。谱例当中的最后一个音,g。

以及乐曲《花欢乐》第14小节。谱例当中第二拍的升f音。

尾音强运弓的演奏方法是:奏至需要强调的音时加长运弓距离加大运弓力度。艺术效果是:增加和丰富了音乐的语气感,使音乐更加富于个性化,能够突出音乐耿直、坚定、多变的特点。需要注意的是尾音强运弓在连弓的演奏当中前面的音要控制弓速,节省弓段,以给需要强调的尾音留有足够的弓距。

4.尾音弱运弓

尾音弱运弓是蒋派胡琴在演奏中弓尾音弱的运弓方法。见谱例《汉宫秋月》第180至183小节。

谱例当中第2小节第二拍和第3小节的第一拍第二拍,这三弓都使用了尾音弱运弓的方法,符点音符之后的十六分音符都在弓尾处,弱而淡,时值也较短,是一种情感内敛、欲言又止、哽咽、抽泣的感觉,乐曲演奏至此已经接近结束,结束句也运用了尾音弱运弓的方法。

见谱例《汉宫秋月》第185至186小节。

第一个音弓尾处,弱而淡运弓方法的处理将乐曲带入忧怨、无奈、伤感、凄美的结尾,给人留下无限的愁思。

另见谱例《花欢乐》第40至43小节。

谱例当中第2小节第四拍和第3小节的第一拍第二拍都使用了尾音弱运弓的方法,尾音的弱化处理,使得音乐更富于色彩变化,浓淡相间,清淡高雅。

见谱例《二泉映月》第175、176小节。

这是二泉的结束句,后一小节的第一弓弱奏了d音,使得乐曲结尾有了中国国画的意境。

《汉宫秋月》52小节。

第一弓的尾音g几乎弱到了听不到的程度,恰当的刻画了人物欲语还休欲言又止的情状,烘托了此处无声胜有声的乐曲意境。

尾音弱运弓的演奏方法是:奏至弓尾音时减少运弓力度。艺术效果是:使音乐语言更加含蓄、内敛,能够增加音乐的内部张力、丰富音乐的色彩。需要注意的是尾音弱运弓在演奏至弱音符时右臂和右手要同时放松、收弓和换弓要干净。

5.长弓变化

除了以上几个运弓技法的特点之外,蒋派胡琴在长弓的变化演奏处理中也有着独特的技术特点。二胡演奏中,经常会遇到长弓的演奏,大多是时值较长的句尾音,或是在慢速歌唱抒情的乐段当中,长弓的运用比较多。一般我们都会采取弓速先慢后快的处理办法。蒋派胡琴对于长弓的运用有着众多变化。

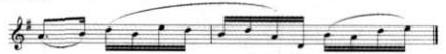

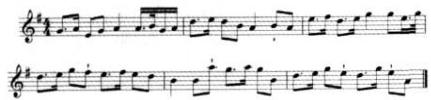

见谱例《汉宫秋月》第1至6小节。

第一小节的d音和第二小节的c音都是慢长弓。演奏d音时,长弓的变化为“快——慢——快”,就是一出弓比较果断,弓速较快,突出了装饰音和叹息感,当从装饰音c演奏至旋律音d时,弓速变慢,力度也相应弱下来,当演奏进行至第二拍,弓速又略微加快,力度也相应略强,并加入了揉弦,在音尾弓子用尽之处略微停顿。第二小节的c音,弓速的变化为“慢——快——慢”,出弓慢而弱,之后弓速逐渐加快渐强并加入迟到揉弦,音尾处弓速减慢渐弱并缓缓退出揉弦,这个音是引子当中的最后一个音,在音尾弓速变慢变弱会使得乐曲的结构更加清晰。

第6小节的g音,长弓的变化为“慢——快——收”,出弓慢、弱、不揉弦,第二拍有一下闪弓,闪弓也叫浪弓,一般在二胡演奏长音时使用,在弓子运行的过程中右手指和右腕共同给弓子以瞬间的压力,之后马上放松,弓子依旧运行,用力要松弛而有弹性,用力方法类似于顿弓的用力方法,但是闪弓是在弓子运行当中演奏,运弓不停顿,第二拍闪弓的同时加入揉弦,并加快弓速渐强,弓速快起来后立刻收弓,收弓要果断而有弹性,以类似顿弓的手法收住弓并加音尾的装饰滑音。此音的结尾有一个空弦音e的装饰尾滑音。e音正好出现在收弓的瞬间,这个尾滑音似有似无,若隐若现,欲重又轻,欲扬又抑,非常抓人,直入内心,直接体现出内心的抑郁、哀怨之情,这一个长弓在演奏时要将运弓的速度、力度,收弓的时机以及揉弦的尺度把握好分寸,才能将欲语还休的人物心情刻画深刻。

另见《汉宫秋月》第10至14小节。

谱例当中第1小节是一个两拍的长弓,长弓的变化为“慢——快——快强”,出弓慢、弱、不揉弦,第二拍有一下闪弓,闪弓同时加入揉弦,并加快弓速渐强,到第二拍后半拍的a音弓速更快力度加强并加进“tr”打音。这一小节的长弓好像直接把人带入诉说的情境当中,g是过度音,a是承上启下的关键音,虽然只占到了这一弓四分之一的时值,但是弓距却使用了二分之一长的弓距。这就要求在第一拍的演奏当中弓速一定要很慢,省着弓子拉,以给a音留下足够长的弓距,让音乐有一种推进感,语言感更强。

第2小节第二拍四个音的连弓,长弓的变化为"顿—隐——走——强”,此弓为推弓,升f是由一指从g音上轻滑上去的,一滑上去,弓子就微微停顿,之后的g音很短、很弱,有一点点虚,仿佛有什么心事隐藏在心底,无处倾诉也无法诉说,运弓也是似断非断、似连非连,e音弓子正常地走起来,g音弓速快、力度强、弓段长,并且加入揉弦。最后这个音充满了惆怅与无奈,内心有一丝悲愤,但却无能为力。

14小节还是一个两拍的长弓,可是运弓方法和第10小节完全不同,长弓的变化为“走——隐——走——松——快”,此弓为推弓,记谱是从g到e的滑音但实际演奏的乐谱为:

推弓的第一个g音正常走,力度渐弱,一出升f就马上收掉、弱掉,力量较虚,运弓似断非断、似连非连,升f到下一个g音几乎听不到,而左手一指的滑音却不松劲,仿佛非常揪心,内心无比悲哀伤痛却无法言语,但是表面却是清高、淡定、平静如水。第一拍第二个g音演奏至第二拍的e时,略微加力,奏出e音马上松弓,短暂的停顿后,弓速加快,较流动地奏出本小节的最后两个音。这一小节的运弓是一种抽泣、哽咽、憋屈的感觉,较准确地表现了人物压抑、郁积的情感。

接下来再例举《汉宫秋月》第21至24小节,

最后一小节的长音是四拍,长弓的变化为“快慢——快——收”,就是第一拍一指滑音到空弦,弓速较快,第二、三拍弓速慢而力度弱,逐渐渐强,第四拍弓速快力度稍强,果断收弓。二胡演奏空弦的长音左手不容易做变化,所以在二三拍当中,运弓的处理很弱,弓速很慢,节省弓距,将弓距留给变化较多的一、四拍,这样才不会显得空弦音过长、过单调。

二、揉弦变化

二胡是无指板的乐器,揉弦可以做出非常丰富的变化,不仅限于频率、幅度,在压力上同样有着非常丰富的变化空间。

蒋派胡琴揉弦的艺术特点是:淡雅、个性、匀速、松弛、从容、多变。揉弦技术较多地使用后揉弦,并且多用压揉弦,后揉弦就是演奏音发出后再加入揉弦,揉弦在发音之后。

1.后揉

《汉宫秋月》13至15小节。

第一小节的最后一个a音是后揉一下,压揉;第三小节第二个d音是后揉多下,以滚揉为主。

《汉宫秋月》21、22小节

第一小节的最后一个a音是以滚揉为主的后揉多下的技法。

《汉宫秋月》27至33小节。

第一小节的c音是后压多下,第三小节第二拍的a音是后压多下,谱例的最后一个d音是后压一下。

《汉宫秋月》49

第二个c音是后压多下。

《三宝佛》第36、37小节。

第一小节的e音是后压一下。

2.后揉两下

前面提到的后揉弦,有的是后揉一下,有的是后揉多下,接下来要研究的是后揉两下,后揉两下是蒋派胡琴最具代表性的揉弦特点,后揉两下说得更具体是后压揉两下。这种揉弦具有蒋派胡琴标志性特点。

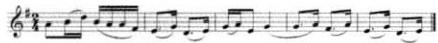

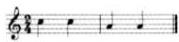

见谱例《病中吟》第1至6小节。

做了标记的音都是后揉两下,并且是压揉弦。这里所有的后揉都是在演奏音时值的后半部分加入压揉弦。《病中吟》一曲刘天华创作于1918年,当时,新文化运动受到摧残,刘天华怀着对国乐前途的担忧,未来的迷茫,内心的彷徨、苦闷,失业回到老家,难解内心郁闷,创作此曲,这种后压揉两下的处理方法,既古朴、较有沧桑感和时代感,又使人感到一种倔强、耿直。而这正是在五四时期象刘天华这样的知识分子的典型性格表现。

见谱例《病中吟》第13、14小节。

这两个小节用到了四次后揉两下的技法,这一技法在这里使用得比较密集,但是却很精妙,每一次后揉弦的力度和幅度都不同,这两个小节的音乐处理力度变化为:第13小节弱起渐强,14小节一、二拍力度较强,第三拍的b音力度突弱。第13小节的第二拍和第四拍两个e的后揉弦在力度上有所不同,第一个e揉弦较轻、力度较弱、运弓较短,第二个e揉弦略重、力度稍强、运弓较长,第14小节的第一拍的g音,是这个乐句中的最强音,后揉弦力度幅度较大,非常明显,情绪也较激动,第三拍的音乐处理突弱了,故而c音的揉弦很弱。

另外,乐曲进行到此处,正是第一段中的第一个高潮之后,这一句是高潮和之后乐段的一个过渡,既是高潮激动之处情绪的弥补,又是到下乐段音乐继续讲述的转折。好像一个人思绪繁乱,无处述说,内心郁积,非常不满,压抑之下愤怒呐喊,但是之后转念一想,此举并没有任何作用,所有的不满都无力改变,只有满心的无奈惆怅。这两小节渐强到突弱的处理当中,四个后揉弦的使用正是渲染情绪抒发感情的作用,可谓画龙点睛,锦上添花。

另见谱例《汉宫秋月》第7小节。

b音也是后揉两下。

蒋派胡琴艺术风格隽永、意境深长,音乐深刻,刻画人物内心细腻多变,奥妙无穷。其代表曲目大多描写社会上层人物的内心变化,如《汉宫秋月》描写的是汉朝宫女思乡的抑郁之情,《长夜》是蒋风之先生创作的,反应上世纪30年代知识分子忧国忧民的沉重心情,而刘天华的作品也大都反映五四时期知识分子伤时感事之心声。这些人物的身份经历以及学养使他们有着共同的性格特点:清高、儒雅、含蓄、内敛。所以在蒋派胡琴的代表作品当中,演奏力度都不是很重,但运弓变化很细,外表动作都不是很大,但内心活动很多。这就给人一种清高、典雅,但是动心的感觉。掌握蒋派胡琴的技术特点需要认真、仔细,反复推敲和琢磨,安如砺先生经常说到的一句话就是“精雕细刻,千锤百炼”,细微之处见真功。

探讨研究蒋派胡琴艺术特点对二胡艺术的发展以及民族音乐的发展有着重要的现实意义。二胡艺术的发展创新必须要符合二胡的风格特点,也就是他的民族属性。相信在广大二胡工作者的共同努力下,二胡艺术一定能够发扬光大。