“秦派二胡”又被称为陕西风格二胡艺术,是由西安音乐学院民乐系首任系主任、著名二胡教育家鲁日融教授于20世纪50年代开始探索,在创作、演奏、教学中不断积累并成功得到了业内广泛认可的地域风格性二胡流派艺术。它的形成、传承与发展在以鲁日融为首的几代“秦派二胡”传习者共同努力下,逐步成熟与完善。代表性作品《秦腔主题随想曲》《迷胡调》《蓝花花叙事曲》《秦风》等,被广泛收录于《中国音协二胡(业余)考级作品集》以及全国众多专业音乐学院和艺术类高校的民乐学科二胡专业教学大纲当中。

西安音乐学院的《本科二胡教学大纲》(2017版)对于教学原则及总体要求的第三条是这样描述的:“在教学中注重中国传统民族音乐文化的教学理念,并突出‘秦派二胡’风格特点。”这就好比文理分科,在掌握文化基础知识后,有目的、有侧重地针对某一方向深入学习。西安音乐学院的二胡教学首先是对二胡表演艺术的传承与发展,在此基础上由教师根据学生的具体情况开展不同程度的“秦派二胡”特色教育。

教学大纲中4个学年共有练习曲62首,其中陕西风格练习曲7首,占比11%;共有乐曲125首,其中陕西风格乐曲30首,占比24%。自2010年以来,“秦派二胡”新作《陕南社火》《长安忆事》《陕北秋色》《秦巴行》《山梁梁上的歌》《高原素描》等(作品以获奖时间为序)在省级以上作品比赛中陆续获奖;西安音乐学院二胡专业硕士研究生以“秦派二胡”相关内容作为研究对象的学位论文共计20余篇。

由此可见,西安音乐学院是“秦派二胡”传承和发展中的重要基地。“秦派二胡”在西安音乐学院的二胡教学中占有重要的地位,其传承与发展呈现出蓬勃的态势。

金伟是1978年恢复高考后第一批入学并留校任教的“秦派二胡”传习者,在校执教已经40余年,他的教学经历丰富,教学理念明确,教学成果突出。另外,他在“秦派二胡”创作、演奏、理论研究等方面成果颇丰,在业内有一定的影响力。西安音乐学院《本科二胡教学大纲》(2017)中的30首“秦派二胡作品”,有6首是金伟创作,占比20%a;自2010年以来西安音乐学院关于“秦派二胡”的20余篇硕士论文中,以金伟或其作品作为研究对象的有6篇。这些数据足以说明以金伟的教学为例,探究“秦派二胡”在西安音乐学院中的传承与发展具有一定的理论及现实意义。本文试以金伟的教学为个案,梳理其在教学活动中对“秦派二胡”传承与发展所做出的贡献,为后学者提供参考与启示。

一、金伟的“秦派二胡”艺术历程

人际间的缘分,既是生命中的邂逅,又是生命中的流失。有些人因缘相聚一路同行,或又因为时间的流逝与空间的阻隔而缘尽缘散。“秦派二胡”艺术自鲁日融开创以来,历经60余年,其间有许多人都与它产生了或深或浅的缘分。有些人因为学业的结束,或是因为工作的调动等诸多原因选择了离开,也有些人因为热爱与责任选择了坚守。

金伟与“秦派二胡”的邂逅得益于两位恩师的指引,与“秦派二胡”的投缘则与他的艺术经历和艺术追求有着密不可分的关系。那么他与“秦派二胡”之间的缘分得以一直持续并最终成为“秦派二胡”艺术的一个重要代表,正是他本人努力和坚持的结果。

(一)金伟与“秦派二胡”的结缘

1972年,17岁的金伟考入了陕西省广播文工团(今陕西省广播电视民族乐团前身),开始拜师于吴桐先生继续深入学习胡琴的演奏。吴桐便是金伟“秦派二胡”艺术之路的第一位伯乐,他创作的《秦川谣》《秦中吟》《心中的信天游》都是“秦派二胡”的经典作品。可以说,吴桐的演奏与创作对金伟艺术理念与追求的形成起到了十分重要的引导作用。

1978年,金伟考入西安音乐学院,1982年毕业留校工作,工作后又继续攻读硕士研究生。在本科与研究生7年的学习生涯中,他的导师正是鲁日融先生。这位“秦派民乐”“秦派二胡”的倡导者与创始人,对金伟的指导与帮助不仅仅体现在学业上,他对二胡艺术的热爱与追求,对陕西地域风格二胡的探索与实践,都在年轻的金伟心中树立了榜样。

1984年,金伟创作了《秦风》,并在第三届全国民族管弦乐展播中荣获作品二等奖,他也因为演奏这首作品而获得优秀演奏奖。此后的舞台艺术表演中,《秦风》成为金伟的保留曲目。此曲一经推出,就得到了音乐各界人士的认可,著名二胡演奏家闵惠芬评价《秦风》:“很有特点、风格突出。”台湾音乐家林谷芳在《秦风》专辑的封面中这样写道:“金伟在二胡上所展现的西秦风味,除了可让抽离于台湾本土传统音乐的此地演奏者深感惭愧外,其自然贴切的表现也是一般大陆演奏家所缺乏的。他的这种独特风格,在当今年轻一辈的二胡演奏者中是绝无仅有的。”著名文学家贾平凹在《浑浑若川的秦风——听金伟演奏二胡有感》一文中评价金伟:“一把二胡已拉得秦风秦韵大有‘浑浑若川’之度,秦派音乐有理由在探索中形成它的大气候。

如果说前面的求学经历是一种接受的话,那后面的教学、创作和推广则可以看作是融入。金伟实现了从一名学习者到传承者、发展者、推广人的身份转变,真正与“秦派二胡”结下了深厚的缘分。

(二)金伟“秦派二胡”艺术的探索之路

乔建中在《金伟与秦派胡琴艺术》一文中,依据金伟在舞台艺术实践中保留下来的节目单,将他40余年的胡琴艺术之旅大致分为了四个阶段,总结出他与秦派胡琴艺术的关系是日益紧密的、深入的。又针对金伟所有出版音像制品中的曲目类别进行整理分析,“秦派”占去大半的数量,得到了金伟最终与秦派胡琴形成“人乐”一体、“琴韵”相依,难分彼此的结论。从这个结论不难看出,金伟“秦派二胡”艺术的探索之路是循序渐进、日益深入的。

金伟很早就开始了对于二胡曲创作的探索。他的处女作《丰收歌》是以陕南民歌音调为素材结合了二胡演奏中许多快速技巧创作而成。这首作品创作于1976年,彼时的他还是广播文工团一名二胡演奏员。次年报考西安音乐学院他演奏此曲,并获得了第一名的佳绩。在《金伟二胡作品集》的后记中他这样写道:“进校后在鲁日融老师的影响下,对二胡作品的创作欲望有增无减,希望将来在演奏、创作两栖之路上有所作为。“

整部曲集共收录二胡独奏曲10首,其中双二胡重奏1首,二胡齐奏3首。1976年:《丰收歌》(后于2016年修改整理改名为《秦巴行》);1980年:《快乐的纺织姑娘》;1981年:《湘江欢歌》(后于2015年修改整理改名为《茶乡新歌》);1983年:《思乡》(与溪平合作);1984年《秦风》、《眉户小曲》、《曲江随想》(《长安忆事》)、《陕北民歌联奏》;1985年:《家乡小唱》;1987年:《黄土情》(与张新怀合作);1992年:《欢庆节日》;2000年:《夜思》;2015年:《南腔北调》(编曲);2016年:《秋梦》。

共14首作品中,陕西风格二胡曲占了8首。这样的比重足以说明“秦派二胡”创作在金伟心中的地位。

理论研究方面,金伟撰写并发表了《陕西风格二胡演奏手法》《搂弦在陕西风格乐曲中的作用》《“秦派二胡”艺术的形成、发展、风格特点及演奏技法》《谈秦风的创作与演奏》等多篇论文,并于2008年以项目负责人身份完成陕西省教育厅科研项目《秦派二胡艺术研究》。对“秦派二胡”的文化内涵、演奏技法等方面进行了较为深入的探索。

(三)金伟“秦派二胡”教学的实践之路

金伟于1982年毕业留校工作,在40余年的教学生涯中他逐渐形成了科学的教学理念、严谨的治学态度,也收获了丰硕的教学成果。他的学生遍布全国各地,有的进入高校工作,如西安音乐学院教授牛苗苗、副教授郭琴星;广东肇庆学院副教授牛飒飒;陕西师范大学副教授席晨,讲师钟珊;西北民族大学副教授管民;河南信阳师范学院副教授陈帅麟;陕西省职业技术学院讲师涂艳;兰州大学艺术学院讲师陈笑如;郑州黄河科技大学讲师石岩等十余人。

有的成为文艺团体中的骨干力量,如中国广播民族乐团国家一级演奏员杨鸣;陕西省歌舞剧院国家一级演奏员熊伟、常文文、朱继红;陕西省京剧院国家一级演奏员、二胡首席王旭;广东民族乐团国家一级演奏员、二胡首席张璐璐,二级演奏员季菲;陕西省广播电视民族乐团国家一级演奏员、乐队首席周晓,二胡首席姚今朝等。

还有的在海外传播着“秦派二胡”艺术,如日本东京浅草中国音乐学校教师张艳(原名刘冬);日本大阪蓝花二胡教室教师西村弥音子;马来西亚华裔二胡演奏家罗燕君、陈守娟;英国皇家音乐学院教师ColinHuehns(柯林)等。

40余年执教生涯中既有对“秦派二胡”的传承,又有在前人基础上的拓展与创新。下面笔者就试从“传承”与“发展”两方面展开论述。

二、承上——金伟对“秦派二胡”的传承

(一)在高校课堂教学中的传承

高校教学课堂是“秦派二胡”传承的主要阵地,是其薪火蔓延、代代相传的关键。金伟在教学中对于“秦派二胡”的传承主要体现在以下三点:

1.教学理念与教学规划

理念是方向,理念不清则方向不明,理念明确则可以有的放矢,针对培养目标制订有效的教学计划。笔者曾经将金伟的教学理念总结为三个方面:突出秦地特色、兼容并蓄全面发展;注重艺术实践、利用舞台检验教学;重视原创作品、以身作则启发学生。其中,突出秦地特色与重视原创作品都可看作对“秦派二胡”的传承。金伟为学生制订的教学计划中每个学期都有“秦派二胡”作品的体现。学生根据程度在每学年共学习多少首“秦派二胡”作品,对地域风格演奏技法的掌握达到什么样的水平,这些在他的教学规划中都有具体的要求。如此安排既体现了西安音乐学院特色发展的办学思想,也为“秦派二胡”的传承创造了必要条件。

2.演奏技法与艺术理论

鲁日融在《“秦派二胡”及其风格技法》一文中,对陕西风格特殊演奏技法归纳总结体现在揉弦、指法安排、滑音与运弓四个方面。这些演奏技法在金伟的教学中都有详细的讲解与示范。笔者清晰地记得自己在学生时代,金伟老师一边演奏,一边讲述《秦腔主题随想曲》华彩中的“颤滑音”和《迷胡调》慢板里的“异音同指”这些演奏技法时的画面。

任何表演艺术都包含着“技”与“艺”的关系。单独来看,戏曲表演里的跟头、水袖,舞蹈表演中的手位、步伐等等,这些都可以说是“技”。无论多高明的艺术家,都需要从一招一式练起。技是基础,而艺是技的升华。如果缺少了气韵与布局,再漂亮的字也难以成为书法。

金伟在培养学生时,不仅注重对演奏技法的训练,更注重提高学生“秦派二胡”艺术理论与文化内涵的修养。在课堂上,他经常为学生讲述“秦派二胡”的成因及其历史沿革,艺术风格特点,调式音阶,等等,并鼓励学生多看相关的文章与书籍,多欣赏相关的戏曲与民间音乐。做到知其然,知其所以然。

3.情感传递与艺术追求

任何形式的表演艺术,都是以情绪的传递、情感的升华为目的。“秦派二胡”作品的音乐风格特点十分鲜明且多为标题性音乐,能够帮助演奏者在“二度创作”中较为准确、深入地把握作品、作曲家想要表达的内容。金伟在教学中对此十分关注,秦腔素材的雄浑刚健、奔放粗犷,迷胡、碗碗腔素材的委婉清秀、内在含蓄,陕北民歌的悠扬嘹亮、细腻缠绵……这些都是他在课堂中经常强调的。他借助作品题材、音乐风格等特点,强化学生对于“秦派二胡”的共鸣感,给学生留下了极为深刻的印象,这些在传承中都显得尤为重要。

教师无论是在教学课堂上还是艺术活动中,都潜移默化地影响着学生。金伟对于二胡演奏与教学的地域性风格特色一直是十分重视并积极推广的,这样的艺术追求在金伟的教学中体现为:突出“秦派”特色,让学生与众不同。

(二)在艺术实践舞台上的传承

“把第一课堂与第二课堂紧密结合,即专业主修课与艺术实践活动两者结合。甚至从某种意义上来说,后者更为重要……使学生从琴房走向社会,把专业小课与艺术实践充分结合起来。”这是金伟在2012年中央音乐学院首届胡琴艺术节上的发言。

让学生把琴房所学搬上舞台,接受社会的考验。将舞台艺术实践当作是检验自己教学的“试金石”。这些年,金伟一直为此不懈努力。2010年5月西安音乐厅:金伟师生音乐会;2011年6月西安音乐厅:东成西就——金伟师生音乐会;2016年9月兰州西北民族大学音乐厅:金伟作品音乐会;2016年9月西安音乐厅:“金伟话二胡”音乐会;2016年10月西安音乐学院艺术中心:听琴闻道——金伟师生音乐会;2017年9月西安音乐厅:“金伟话秦风”音乐会;2018年12月西安音乐学院学术厅:陕西二胡专业委员会成立音乐会;2020年5月西安音乐厅:“秦派二胡”名家名曲音乐会;2019—2021年间,陕西二胡专业委员会“周年庆典”音乐会以及安康、渭南、宝鸡等地分会的成立音乐会……

以上这些音乐会均成为金伟为其学生创造的艺术实践平台,有许多在校生及毕业生都在这些活动中得到了锻炼。如张金玲、钟珊、聂啸虎、石岩、王小丹、荆月洁、徐蕾、姚今朝、杜欢、潘迪、赵国强等(以年级先后为序)。在艺术实践活动中,对于“秦派二胡”的传承主要体现在以下两个方面:

1.“秦派”曲目的选择

以上列举的音乐会中,以“秦派二胡”为主题和内容的占到近半数。其余音乐会,“秦派二胡”的曲目亦占有很大的比重。下面以2016年“听琴闻道——金伟师生音乐会”的曲目选择为例:

这场音乐会的曲目选择有两大特点,一是原创新作品,二是陕西地方风格。原创作品是推动“秦派二胡”向前发展的动力;风格则是“秦派二胡”艺术魅力的标志。音乐会一共13首曲目,陕西风格作品超过了半数。原创新作品中有《秦巴行》与《山梁梁上的歌》;经典曲目有《秦风》《南腔北调》《陕北民歌联奏》;值得一提的是,音乐会还有两首以陕西音乐为素材由专业作曲家创作的曲目《第四二胡狂想曲》和《西秦王爷》,从这点选择可以看出,金伟的陕西风格二胡教学具有宽广的格局和长远的眼光。在曲目选择方面并不仅仅局限于本地音乐家的创作,除了上面的两首作品外,《陕北抒怀》《二胡随想曲第四号·戈壁》等也是他教学中常用的曲目。

舞台艺术实践中,金伟为学生选择作品首先突出的就是“秦地”风格,在各类演奏比赛中也是如此。如席晨在1995年、1999年两次“天华杯”比赛中获奖,所演奏的曲目分别为《迷胡调》和《秦风》;钟珊、郭琴星在2005年、2008年两届“文华艺术院校奖”中获奖,所演奏的曲目均为《秦风》;王小丹演奏《曲江随想》入围第四届“文华奖”决赛并获得鼓励奖;赵国强演奏《秦风》在2019“CCTV中国器乐电视大赛”中亮相并广受好评。

2.舞台上的“传帮带”

如果说为学生创造舞台演奏机会并“主打”陕西风格作品,是金伟对学生的一种要求。那么同台演奏,在舞台表演中感染和启发学生,则可以说是“传帮带”的一种具体表现。

《南腔北调》这首作品编创于2015年,是一首二胡二重奏作品。其音乐旋律分为两个声部,分别体现的是江南风格和陕西风格。在与学生的合作演奏中,金伟常常演奏“江南风格”声部,而将“陕西风格”声部留给学生,并在排练与演出中以个人的演奏魅力去“教化”学生,力求在舞台艺术表现方面再上一个台阶。

这样的“传帮带”同样还体现在其他“秦派二胡”齐奏作品中。如何将“秦派二胡”演奏得更具魅力,如何在舞台中拿捏好风格性与音乐性之间的分寸等等这些要点,都需要在舞台这个“第二课堂”中去传承。

三、启下——金伟对“秦派二胡”的发展

(一)在教学曲目方面的发展

创作在金伟的艺术生涯中占有重要的地位。前文中我们提到2019年出版的《金伟二胡作品集》共收录了陕西风格二胡作品8首。这些作品均取材于陕西地方民歌和戏曲,其主题也均是表现秦人秦地的风土文化,极富秦地音乐风格和魅力。如代表作《秦风》,主要音乐素材来自于陕西合阳的“线腔木偶戏”,其特殊的定弦方式和演奏手法也借鉴和模仿了线腔的主要伴奏乐器皮弦胡。除此之外,还巧妙地结合了迷胡以及碗碗腔音调,在人们通常对于秦地音乐认知的高亢、粗犷之外,又增添了乐观、幽默、风趣的意味。

又如《曲江随想》与《黄土情》,这两首作品并不是直接取材于某个特定的民间乐种,而是金伟在陕西地方音乐文化的长期熏陶下形成的一种“自觉性”,这种“自觉性”体现在即兴演奏中可以很自然地利用陕西音调的旋法特点以及“声腔化”的演奏手法,凸显出浓郁的地域风格。这两首作品还有一个特点,音乐旋律大气磅礴,更为注重表现人文情怀,把对黄土地的眷恋与故乡的热爱融入了乐曲之中。

除了原创以外,金伟还移植改编了多首陕西风格板胡曲来丰富自己的教学内容,如《秦腔曲牌》《秦川忆事曲》等。

金伟在“秦派二胡”教学曲目方面的发展,首先是丰富了“秦派二胡”的曲目库,拓宽了原有作品的类型与表现力。更重要的是,他创作的“秦派二胡”作品,还包含了一些创新式的演奏技法,这些技法在服务于“秦派二胡”作品的同时,更能体现其“方言性”与“声腔化”的艺术特点。

(二)在演奏技法方面的发展

金伟在他的二胡曲创作之路上一直在努力追求着自己的风格,这种风格不仅仅体现在旋律和音调方面,更体现在演奏技法上。如果把“秦派二胡”作品比作是有生命的“人”,那么创作中的调式、音阶、旋法则可以看做是基因。这些因素有了“秦”的特点,这个人看起来就像是“秦人”。若是想让“秦人”开口说“秦语”,那赋予他血肉和生命的就是这些极富“秦味”的演奏手法了。在形成独特演奏技法的道路上,陕西地方戏曲伴奏胡琴给了金伟很大的启示。早在广播文工团工作期间,他就开始接触板胡的演奏。还曾专门向自己的同事著名板胡演奏家吉喆先生学习和请教。板胡是现代秦腔主要的伴奏乐器,它在演奏和“包腔”的过程中会用到很多“声腔化”演奏技法。仍然是在广播文工团期间,由于演出的需要,金伟给著名表演艺术家贠恩凤伴奏碗碗腔样板戏《打不死的吴琼花我还活在人间》。为此他专门跟随陕西省戏曲研究院的黄育英老师学习二弦子的演奏。

正是有了这些演奏功底,金伟才将一些原来二胡演奏中没有的技法大胆地借鉴移植到一首首“秦派二胡”作品中去,并将其调整、打磨得更适合二胡来演奏。这些技法有:搂弦,搂揉,搂滑,一指的扩伸,砍弓等。

(三)在交流推广方面的发展

金伟一直致力于“秦派二胡”艺术的传播和推广。作为一名演奏家,他的足迹遍布世界各地,在国际、国内各类的音乐会中,他演奏的曲目几乎都是“秦派二胡”的经典作品。在出版的7张演奏专辑中,有6张直接以“秦”为题,如:《秦风·秦土》(香港BMG公司,1991年)、《秦风》(中国唱片公司广东分公司,2003年)、《秦弦·秦韵》(中国唱片总公司,2008年)等,其中收录的也绝大多数都是“秦风秦韵”的作品。

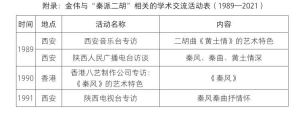

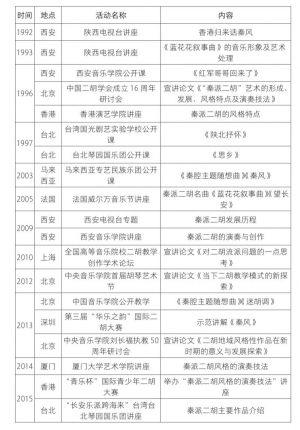

作为一名高校教师,金伟长期以来活跃在国际、国内二胡研讨会与大师讲座等学术交流活动中,他的论文宣讲、专题讲座、公开教学都紧紧围绕着“秦派二胡”这一主题。自1989年至2021年,金伟与“秦派二胡”相关学术交流活动共计39场次(详情见附录)。其中大陆以外地区8场,国内艺术类高校12场,服务于社会与基层大众12场,利用广播电视等媒体宣传7场;按照类型可分为:专题讲座23场,公开教学11场,研讨会宣讲论文5次;按照时间总结:1990—2009年15场,2010年以来24场。

由此可知,金伟不仅在国内舞台上宣传与讲解“秦派二胡”,还将它传播推广至海外,使海外华人也能欣赏和领略到秦风秦韵的独特魅力;传播与推广除了在专业高端论坛与高校中进行,还面向基层、面向群众,并且利用了广播电视等媒体宣传手段,说明“秦派二胡”不仅具有学术价值,更有群众基础,是大众喜闻乐见的艺术形式;近十年来的学术交流活动占到总数的三分之二,说明金伟本人的艺术影响力日益增强,其对于“秦派二胡”的推广力度日益加大。

著名二胡演奏家邓建栋这样评价:“我曾多次聆听过他(金伟)的讲座,他把数十年坚持一线教学、演出的积累与沉淀归类立项,使其具有扎实的理论依据与实践经验,真正把演出实践融入到一线教学中去,又把教学中的心得上升为理论研究,培养了大批的秦派接班人,使得秦派二胡形成了有较好发展的循环链。”

结 语

纵览全文可以看出,金伟是一位集表演、教学、创作、理论研究于一身的二胡艺术家,他有着丰富的艺术阅历和高超的艺术修养,他为“秦派二胡”艺术所做出的贡献是十分突出的。本文通过对“秦派二胡”传承与发展在金伟教学中的体现进行深层次的分析,总结出他是“秦派二胡”在传承与发展中“承上启下”的关键一环。关于金伟的“秦派二胡”教学研究可以归纳为以下几个特点:

(1)在全面发展的同时突出“秦地”特色;

(2)注重舞台艺术实践,并利用演奏上的优势进行“传帮带”;

(3)创新演奏技法,重视表达二胡艺术的“方言性”与“声腔化”;

(4)重视原创作品,并以身作则启发学生。

“本土化”的人才观,为培养“秦派二胡”接班人而不懈努力。

金伟的二胡教学是西安音乐学院二胡教学的一个缩影,是“秦派二胡”在高校教学中传承与发展的一个范例。当然,西安音乐学院不是只有“秦派二胡”的传承,是兼容并蓄全面发展的。金伟在教学中除了突出特色以外,对基本功的训练也十分注重,这点从《中国音协二胡(业余)考级作品集》里收录了他十几首技巧练习曲中可见一斑。

西安音乐学院对于“秦派二胡”的传承与发展是成功的。本文以金伟的教学为例,分别探讨了他的教学在“传承”与“发展”两端的体现,总结了他在传承与发展中起到的作用与做出的贡献。希望可以为其他音乐学院与艺术类高校在地域风格类二胡作品的教学中提供参考与帮助。

希望“秦派二胡”能够在新时代再发新芽。希望金伟教授能够多为“秦派二胡”培养人才,使其赓续绵延,为繁荣二胡表演艺术、繁荣陕西音乐文化做出贡献。