这次古琴“老八张”正式再版,中唱上海分公司邀请我来和大家谈谈对这套唱片的赏鉴,在我看来,这次“老八张”的再版,对于我们的史料意义甚至更大于任何惊喜。毫无疑义,“老八张”是我国民乐中最畅销的一套唱片,此套唱片第一次于1994年出版,二十年来,这次是第三版。这套唱片带给中国古琴界、中国音乐界、中国现代音乐文化的影响都是极其巨大的。今年第三次再版,中唱上海的制作者们不仅在装帧上做了改动,还在内容上纠正了被大家之前指出的三处错误,近日我从中唱的网站上看到,他们已启动了“中华老唱片保护工程”,将着手把13万张20世纪以来的老唱片整理出来。因此,我今天是否也可以这样说,“老八张”的成功给中唱上海的制作观念和理想也带来启发,起到了一定的引领作用。

以下为古琴“老八张”的一些基本信息:

1. 1956-1962年间录音;

2. 1994年首次出版;

3. 选用了22位琴家的录音;

4. 收录了53首琴曲(其中同名异曲8首);

5. 覆盖了各大琴派、风格的琴家。

“老八张”的资料都来源于1956至1962年间陆陆续续的古琴录音,也即从一开始查阜西先生带领王迪、许健所做的全国性古琴普查,在这次普查中,先后共录制了二百多首曲目。在当时的条件下,这些录制绝大多数在当地的广播电台进行,有条件的则在中国唱片厂录音棚,当时中国唱片厂的上海录音棚是全国最先进的录音棚之一。“老八张”在复制过程中有的曲目一经转录,老的开盘母带磁粉就脱落,彻底损坏了,也就是说,现在老八张中的部分曲目永远失去了母带。记得王迪老师被请来上海做与“老八张”首版工作时,我与她见过面。她跟我提及工作上的困难时,皱着眉头说:“一碰就掉,还粘住了”,“有霉味儿”。她的京腔京调儿,我始终记忆犹新。因此,今天我们得以聆听到这些珍贵的音乐,也要感谢王迪老师和中国唱片厂的工作人员为此所做出的巨大奉献,应该对他们致以崇高的敬意。我想随着时代的迁移,人们对“老八张”认识将会更为提升。今年是“老八张”首次出版的二十周年,今天我也很高兴有机会与大家一起分享我们对老八张的记忆和赏析。

“老八张”的社会影响和意义表现在三个方面:

第一:古琴“老八张”被奉为“古琴音乐的圣经”。90年代的中国社会,在经历了80年代的开放思潮之后,重新开始了活跃和丰富的对内思考。徐友渔(中国社会科学院哲学研究所研究员)在《90年代的社会思潮》一文中说:“90年代初出现了一阵子的“国学热”,但是“不论从规模还是深度、影响,都算不上“热”。之所以引起人们的关注,是因为国学研究相对突出,似乎给人“一枝独秀”的印象”。而在音乐界,90年代出现的《阿姐鼓》似乎是唯一引起了世界关注的流行唱片,它的音乐和歌词的产生完全是在改革开放的过程中,平和、安宁、稳定的心态表达。在音乐理论界,民族音乐学的理论和学科渐渐从国外引进。在这样的背景下,人们对古琴音乐的接触仅限于少数音乐会,以及当时社会上可以看到的古琴唱片,例如香港雨果公司自1988年以来所出版的“广陵琴韵”(一、二、三)、“吴门琴韵”、“蜀中琴韵”等系列唱片,但并不是人人都方便从香港买得到这些原版古琴唱片。因此社会上聚集了一股对古琴音乐虽有好奇但又不太熟悉的能量。在这一社会背景下,1994年中国唱片厂上海分公司出版了这套古琴“老八张”。它的出现,使得喜欢古琴音乐的人们奔走相告。多年来,无论社会上出现再多品种的古琴CD唱片,都动摇不了“老八张”在古琴音乐爱好者心目中的盛典的地位。无论是专业人士还是业余爱好者,只要想听古琴的话,人人都会买一套“老八张”。

第二:“老八张”的出现,起到了对大家的古琴音乐审美的指导性作用。甚至出现以“老八张”录音的音色为标准器,来衡量现代的古琴演奏音色、古琴制作音色、古琴的丝弦的品质等等现象。例如以“老八张”的声音为标准,去追求如何弹奏才能弹出吴景略的声音,不留指甲弹出管平湖的声音等等。关于这个问题,我也将在后面提出一定质疑。

第三:“老八张”的出现,对古琴资料保护、对老艺术家的资料收集、传承和发展等等方面产生了一定的社会共识。之后开始出现了一大批老琴家的唱片和录像,也相继出版了顾梅羹《琴学备要》、张子谦《操缦琐记》、《虞山吴氏琴谱》、《古琴珍粹》,章华英的《古琴》、林晨的《触摸琴史》、严晓星的《梅庵琴人传》、成公亮的《秋赖居琴话》、《秋赖居琴课》、凌瑞兰的《历代琴人传》、杨晓的《蜀中琴人口述史》等等。

这套录音中所包含的22位前辈中,我有幸认识或是有过接触的共有六位,分别是张子谦、吴景略、姚丙炎、卫仲乐、吴兆基、程午嘉这几位老先生。以下为我个人珍藏的照片资料,以及从网上搜到的一些相关影像,在此请让我们共同回顾一下他们的音容笑貌。(展示老琴家照片)

而就上述第一个奉“老八张”为“古琴音乐圣经”的观点,我也想在此分享一下我的观点。我个人并不认同这种说法。首先,我认为“老八张”最大的价值在于:它们是珍贵的历史资料,不可复制的文献,是古琴漫长历史中留下的活的历史遗产(也可以应用中国音乐史中比喻的“音乐活化石”)。这53首琴曲,仅是从1956年启动的全国古琴普查中327首暂时选出的部分曲目,我相信,今后随着中国唱片厂“中华老唱片修复”项目的启动和进行,会有越来越多的精彩的琴曲呈现在我们面前。这些录音的价值不亚于文物的价值,古琴音乐在传承中并不是一成不变的,老琴家录制这批音乐时的个人背景与时代的背景是构成“老八张”音乐的基础。其次:“老八张”的音色认识存在一定的误区。当时用的都是丝弦琴,据中唱公司时任录音师陆晓幸回忆,1994年出版《古琴卷》时,是根据我公司母带库中的开盘带作为音源进行制作的,由于开盘带保存的时间较长,音源转录的过程相当艰难,费了很多功夫才将这些音源从原始开盘带中转出,转成现在CD的数字格式。其中很多开盘带经过一次转录后,磁粉大量脱落,对从大的开盘唱片转录过程要求非常高,或是限于当时的技术和仪器,这些音响的音高都存在偏差,以至于我们听到的每一首乐曲的音高都不一样。

大家应该都知道,目前对古琴的标准音高通常采用的是:以A为标准音高,音频为440赫兹的标准。平时弹丝弦琴的琴友们也都应该知道,其实这是现在出产的很多丝弦都难以达到的音高。

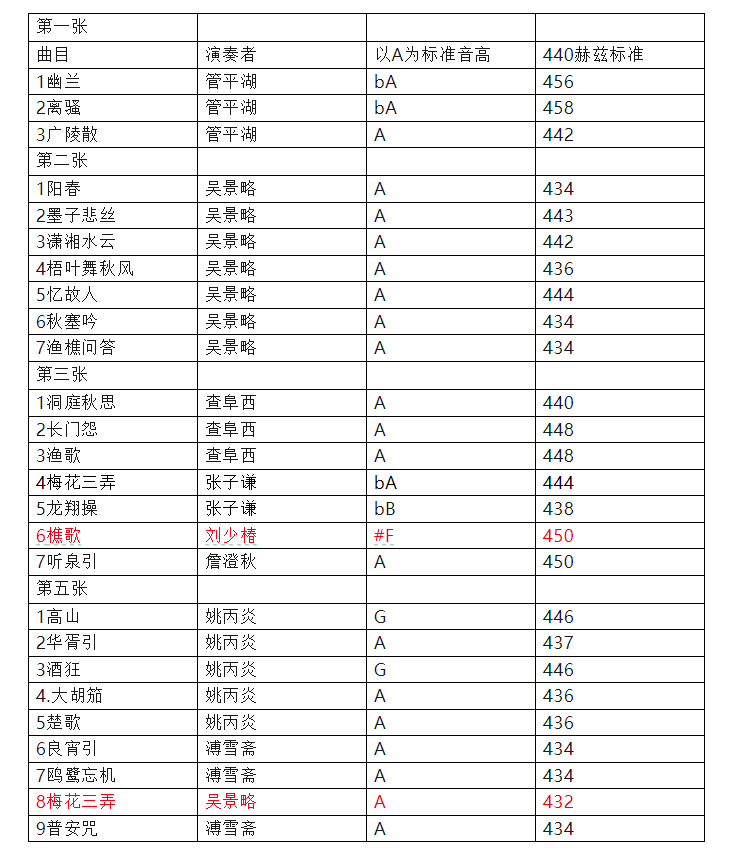

请见下表中对“老八张”中部分录音的现有音高/音频所进行的对照统计:

近日我听一位古琴界朋友告诉我,王迪先生当时录音时,曾要求老先生们把丝弦的音高都要调到标准音高才能录。如果这是事实的话,那么“老八张”中的音高应该基本一致。而正如上表所示,现在我们所听到的“老八张”中的每首琴曲的音高却是出乎意料的不一致。音高的差异,会产生音色、音质的不用。比如,以我们对丝弦的常识,一般丝弦不太容易调到标准音高,调到了标准音高,经常会跑弦,往往一首乐曲没有弹完,音就跑调了。因此喜欢用丝弦的朋友常常习惯调到比标准音高低半个音左右的调。而从上表可以看到,很多琴曲录音的标准音高为A,甚至超过了440赫兹的音频,有的偏高达到了bB, 有的偏低到了G 或是#F。在实际生活中,如果把丝弦调低超过大二度,即:比标准音低的G或者F音时,我们弹奏的时候,会感到琴弦没有弹性,疲软了,甚至产生打板现象。上述的这些偏差也会影响对琴音的音色、音质的判断。更有古琴音色审美上的误判,我今天在此这么说,并不是否定“老八张”的价值,但是告诫某些琴友,不能盲目在现实中去追求“老八张”的音色,因为那样是不现实的。

毋庸置疑,“老八张”古琴音乐带给我们每个人古琴文化的独特享受,它丰富了我们的古琴鉴赏。在工作中,我又是如何运用这些唱片的呢。由于时间关系,我在此仅与大家分享一小段。张子谦先生解放前在琴界就被誉为“张龙翔”,因为《龙翔操》是张老的拿手曲目。我九岁起跟他学琴,可以说是听着他的龙翔长大的。我九岁时,他七十三岁,已经进入了老年。张老在七八十年代带领上海的古琴同仁开展了大量的古琴活动。我手边这里有三个版本的《龙翔操》,一个是2009年纪念张子谦诞辰110周年时出版的《操缦艺术》,里面的录音,来自于1982-84年间,在自己家中所录,时长为5’ 08”。第二个是来自香港雨果公司出版的《广陵琴韵》(一),也是在1982-84年间,录制于上海音乐学院录音棚,当时录音师是雨果公司老板易有伍先生,以及我们学校的录音师吴天池先生协助,时长是5’ 33”。第三个就是“老八张”,时长为4’43”。三个不同时期,不同年龄段,不同录制地点,带给我们不同的艺术欣赏感受。我们来分别欣赏一下该曲第3段的片段。在“老八张”中,张先生演奏的龙飞凤舞的姿态,神清气爽,无拘无束,弹弦出音速度极快,轻重快慢把握非常舒服,可以看到张老壮年时代的艺术风格和面貌。另外二张,音乐速度慢了很多,这是我所熟悉的年代和老先生的状态,虽然年老,但是琴艺炉火纯青,气息微微舒缓绵长一些。(演示张老《龙翔操》录像片段)

我所熟悉的另外一位老琴家,吴景略先生,他的名曲《渔樵问答》,一般只闻其音,未见其影,今天与大家分享一下吴老先生的潇洒淋漓的演奏,相信大家也一定非常惊喜地看到老人家的气韵之生动。(演示吴老《渔樵问答》录像片段)

最后一位吴兆基先生,他是《老八张》出版时仍健在的二位老先生之一。《石上流泉》是这次再版改正过来的曲目,请大家亲眼观看他的演奏。(演示吴兆基《石上流泉》录像片段)

最后一点,自从《老八张》唱片出现之后,社会上也出现了一些偏激的言论和看法,例如把欣赏老八张与所谓的“学院派”对立起来。近日看到一篇微信上转发的未署名文章,在极力赞扬“老八张”的同时,也几乎全盘否定“学院派”的古琴教学。推荐该文的网友还提出了三个问句:“传统的东西到底应该是什么样子?使用西方乐理的古琴教学能否促进成就古琴大师?我们到底懂不懂古琴?”

我不希望看到大家因为听了“老八张”,就把我们音乐院校的师生变成众矢之的,当作“当代无大师”现象的替罪羊了。其实“老八张”里很多琴家,都曾以某种形式进入“学院”或研究所任教(初步统计一下占50% 以上),说明他们本人都并不排斥在音乐院校这样的环境里教学古琴,让学生进行正规的音乐训练作为良好的习琴基础。他们个人也在那样的环境中获得了人生的阅历和知识的更新。古琴的专业教学经过了长达半个多世纪的历程,积累了不少宝贵的经验,当然也有值得改善的很多不足之处。纵观中国专业古琴的培养历程,从上世纪五十年代建立大学音乐教育开始,各院校从民间吸纳了较高水准的各地琴家,他们相继进入各大院校从事专业教学,北京中央音乐学院有吴景略先生,上海音乐学院有刘景韶先生、卫仲乐和张子谦先生、姚丙炎先生,沈阳音乐学院有顾梅羹先生,四川音乐学院有喻韶泽先生,南京艺术学院有刘少椿先生、程午嘉先生,广州星海音乐学院有杨新伦先生,南通高等师范等三所学校有徐立荪先生。还有中国艺术研究院音乐研究所查阜西先生、管平湖先生以及其他琴学研究人员等等。他们从民间进入专业行业,从南到北、从东到西,在全国帮助构建起古琴音乐专业教育的体系。他们在传统与现代,继承与创新,民间与学院,流派与系统等等方面做出了承上启下的巨大成绩。同时,他们又在新旧二个社会制度的过渡中实现了不断的自我完善,为古琴的传承,专业教学做出了辉煌的贡献,培养出一代代优秀的,在古琴事业上有所作为的古琴家。

专业院校培养的五六十年代的第一批毕业生,也称为第一代学院琴人有:许健先生、王迪先生、龚一先生、林友仁先生、成公亮先生、吴文光先生、刘赤诚先生、李禹贤先生,丁承运先生、谢导秀先生等。他们每个人都成为当代古琴音乐传播和传承的重要人物,在各自不同的领域为当代古琴发展做出杰出的成就。

而有关提高各方面的文化修养,任何习琴者不论是否有机会进入学院进行深造,都是应该在这方面不断努力的,比如对传统文学艺术的潜心学习,以及对西方音乐的了解和欣赏等等。在这里,我还要对院校出来的琴人(主要是我的学生们,也包括自勉)说一句,学无止境,对琴学艺术的追求永远不可满足、不要气馁、而是要不断进取。最后我想表达的是:古琴“老八张”的意义,不仅在于音乐艺术上的历史遗产,而且也是他们作为琴人的人格魅力的一份宝贵遗产。同时我也呼吁上海中唱公司尽快整理出版其余的优秀历史录音资料,不要让这些珍贵资料永远失落了它们的声音。(结束)

附录一:“老八张”录音中“同名异曲”的曲目

《广陵散》(管平湖、徐立荪);

《忆故人》(吴景略、吴兆基);

《梅花三弄》(张子谦、吴景略);

《流水》(管平湖、卫仲乐、顾梅羹);

《渔歌》(查阜西、吴兆基);

《平沙落雁》(沈草农、杨葆元);

《捣衣》(徐立荪、龙琴舫);

《渔樵问答》(关仲航、吴景略)

附录二:古琴“老八张”完整目录(红字为再版时所纠正的演奏琴家)

卷一 管平湖 《广陵散》、《离骚》、《碣石调幽兰》

卷二 吴景略 《阳春》、《墨子悲丝》、《潇湘水云》、《梧叶舞秋风》、《忆故人》、《秋塞吟》、《渔樵问答》

卷三 查阜西 《洞庭秋思》、《长门怨》、《渔歌》 张子谦 《梅花三弄》、《龙翔操》 刘景韶/刘少椿《樵歌》詹澄秋《听泉引》

卷四 管平湖 《流水》、《欸乃》、《胡笳十八拍》

卷五 姚丙炎 《高山》、《华胥引》、《酒狂》、《大胡笳》、《楚歌》 溥雪斋 《良宵引》、《鸥鹭忘机》、溥雪斋/吴景略《梅花三弄》、《普庵咒》

卷六 乐 瑛 《韦编三绝》、《沧海龙吟》、《岳阳三醉》、《列子御风》 杨葆元 《鹿鸣》、《伐檀》、《归去来辞》、《平沙落雁》 夏一峰 《静观吟》程午加 《秋江夜泊》

卷七 吴兆基《搔首问天》、《渔歌》、《忆故人》 顾梅羹《流水》 徐立荪《捣衣》詹澄秋/吴兆基《石上流泉》

卷八 杨新伦《乌夜啼》 沈草农《平沙落雁》 龙琴舫《捣衣》 侯作吾《高山流水》 喻绍泽《佩兰》 关仲航《渔樵问答》 卫仲乐《醉渔唱晚》、《流水》

“丝桐遗音”讲座现场