古琴上设有十三个徽位,用来标识弦上音位,除古这十三明徽外,还有很多按音指位,最早的存谱《碣石调·幽兰》就用“暗徽”①这个词来表述徽间音位。《琴书大全》辑录有晚唐琴家陈拙《琴籍·明暗徽法》②,提到每两徽间有五个音位可以选用,即“上豆许、上半寸许、下半寸许、上一寸许、下一寸许”,或“徽近上、徽中间、徽近下、徽中间上少许、徽中间下少许”,从“少许”字样可以看出这些音位缺少具体量化。此外,《琴书大全》还用某徽加距离某徽的实际长度来表达徽间音位,如“八徽上约三分五厘”,写成徽分,即七徽九分③。

徽分记谱法出现以前,琴家必须借助打谱才能确定徽间音位具体位置,而“徽分”的出现,使得徽间音位记写十分精确。学界普遍认为,自清初徐上瀛刊行《大还阁琴谱》(1673)开始用“徽分”记谱,且其中的徽分记写已十分成熟。从发生学的角度看,在此之前应该有一个发生、发展、完善的过程,从琴学理论建设的意义上来说,追溯这个记谱形式发生、渐变和完形的过程是有必要的。

陈应时于1987年发表了《古琴的徽分及其发明者》④,首次提出徽分记谱法是明末琴家的一项集体发明,徐上瀛起主导作用。于同年,陈先生又发表《中国古代文献记载中的“律学”》⑤一文,直接引用前文观点提出《大还阁琴谱》首创“徽分”记谱法。其后,学界逐渐认为徽分记谱为徐上瀛首创,只有极少数学者发现了清以前的琴谱中早已出现了零星的徽分记写,但并未引起关注。

章华英的2006年博士论文《古琴音乐打谱之理论与实证研究》⑥和李阳的2016年硕士学位论文《平沙落雁考》⑦都发现明《古音正宗》(1634)中出现了个别徽分谱字。纪志群2018年出版的《<大还阁琴谱〉乐诠》⑧提到明《琴书大全》(1590)和《太古正音》中有徽分谱字,但并未详细举例。

《大还阁琴谱》之前共42部琴谱,唐、宋、元各一部,余39部全是明代的。笔者对这42部琴谱进行徽分谱字统计,发现从《琴书大全》开始出现少量明确的徽分记写,而《大还阁琴谱》的徽分谱字数量庞大且非常完善,因此本文以《琴书大全》和《大还阁琴谱》为界,将徽间音位记写的发展过程分成三个阶段:第一阶段,徽间记写时期,从《幽兰》到《重修真传琴谱》;第二阶段,徽间、徽分共用时期,从《琴书大全》到《徽言秘旨订》,徽分记谱法开始了早期探索;第三个阶段,徽分记谱时期,自《大还阁琴谱》开始徽间音位统一用徽分来记写,常用的徽间音位基本确定下来。以下分述这三个阶段。

一、徽间记谱时期

这一时期,琴谱多用“某两徽间”及“某徽上下”来记写徽间音位,这样的表达方式只指明了一个用音区间,学界命名为徽间记谱法,本文借此来概括这一时期的特点。《碣石调·幽兰》到明《重修真传琴谱》(1585)共20部琴谱,除《幽兰》是文字谱,其余都是减字谱,共出现5种记写方式:“两徽间”“徽上/下几寸许”“徽间”“徽上/下”“徽半”,笔者将其简化为A、B、C、D、E五种分型。

A型:两徽间

某两徽间,如“七八间”,在《幽兰》⑨中就已出现,《神奇秘谱》⑩简写为“七八日”,(“日”为“间”字减字形式),最后简化为“七八”,即C型。

B型:徽上/下几寸许

某徽上下几寸许,上是往古琴上准方向,下即下准方向,如“十三下少许”。“上半寸许”,这里的“少许”只有一个大致位置,这种方式唯见《碣石调·幽兰》⑪,之后的减字谱简写为“徽上/下”,即D型。

C型:徽间

某两徽间,用相邻两徽数字表示,如“七八”(徽间),从宋《白石道人歌曲》⑫开始出现。偶见反写的情况,即数字由大到小的两徽间,如《杏庄太音补遗》⑬中的“八七”,并不是八徽七分,而是七八徽间。

D型:徽上/下

某徽上下一点,从《神奇秘谱》开始出现,是一个较为古老的表达方式,如“六上”“六下”表示的是六徽近上、六徽近下一点。

以上四种记写方式中,A、B是文字谱时代的产物,对应减字谱时代的C、D两式;C、D是更为精简的形式,既适应了减字谱记写简练的需要,又将文字谱徽间音位的内容保留下来。

E型:徽半

徽间二分处,在《椿庄书院本事林广记》中开始使用。早期的“半”字并不是简写,后《五音琴谱》将半字底下那一横去掉了,简化为 ,《重修正传琴谱》完成了最终简化,即“半”字减笔形式

,《重修正传琴谱》完成了最终简化,即“半”字减笔形式 并渐渐固定下来。

并渐渐固定下来。

二、徽间、徽分共用时期

自《琴书大全》开始,出现了新的记谱法——徽分记谱法,但大部分音位沿用上一时期的C、D、E三种记写方式。此时的徽分记谱法尚处于早期探索阶段,音位并不统一,是徽间、徽分共用时期。

F型:徽分

徽分记谱法,在《琴书大全》中一出现即是以“十分”作为划分依据,出现了四七、四八、五七、六二、六三、六八、七三这几种,从“六八”可以看到一个徽间被至少分成九份,近乎十分。

晚于《琴书大全》二十年的《阳春堂琴经》⑭(1610)“字谱源流”解释“半”字时,有明确的“十分法”文字记载,两者年代相差不大,据此判断《琴书大全》中出现的徽分应为“十分法”。这段文献将徽分产生的时间从《大还阁琴谱》提前到《阳春堂琴经》,笔者标点如下:

每徽相去上下徽各作十分数算,如七徽至八徽则以七为主,中分之为五分,谱云“七半”是也,如音在过半下,则谱云:“七六”或“七七”或“七八”“七九”是也,如音在过半上,则谱云:“七四”或“七三”“七二”“七一”是也。

这段文字完整清晰,“每徽相去上下徽各作十分数算”,说明此时已有明确的“徽分”概念,以“十分法”作为划分依据,后来的琴谱也开始在字谱源流中提及“十分法”。徽分记谱法,至迟在明蒋克谦《琴书大全》中已开始出现,比《大还阁琴谱》早83年。《琴书大全》中收录的琴曲很多来自古籍,没有详细的琴谱源流,“徽分”究竟什么时候发明,有待继续研究。

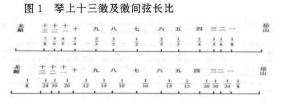

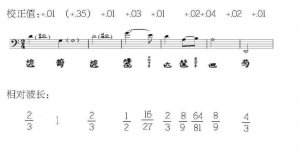

将古琴每两徽之间划分十份,可以得到117个徽分音位,其中可以产生多种音程和微音程,但多数并不具备运用在音乐中的可行性。据“安徽法”将琴上十三徽各弦长比列于下方,若设全弦长相对波长为1,那么弦长比与相对波长是一样的,可以参考李玫《东西方乐律学研究及发展历程》⑮一书中的图示(见图1)。

从《琴书大全》(1590)到《徽言秘旨订》(1652)这22部琴谱中,有16部出现了徽分谱字,经分析剔除不是真正的徽分,还剩9部:《琴书大全》《绿绮新声》《真传正宗琴谱》《阳春堂琴谱》《琴适》《新传理性元雅》《乐仙琴谱》《太音希声》《古音正宗》。因《琴书大全》首次明确使用徽分记写,而《阳春堂琴谱》谱字数量最为庞大,达一千多个,此处专门分析这两部。

(一)《琴书大全》徽分记谱分析

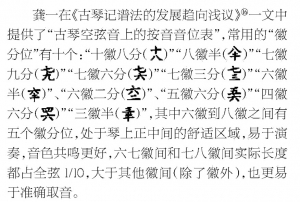

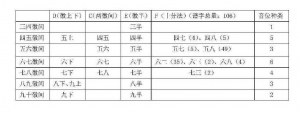

《琴书大全》为明万历十八年(1590)的万历棉纸精刻本,蒋克谦编纂,共22卷,最后两卷为琴谱,有62首琴曲,收集了许多罕见的琴书和谱子,被誉为琴学中的百科全书。据笔者统计,《琴书大全》中的徽间音位共8种(见表1)。

表1《琴书大全》徽间音位种类

从上表可以看到,《琴书大全》中出现了C、D、E、F四种记写方式,徽分音位只出现了八种,处于早期探索时期。在“十分法”那一栏,括号里的数字就是出现的徽分谱字数量,总106个,“六二”“五八”出现次数较多,说明这两个徽分位使用较为熟练,将徽分记写准确和不准确的例子各举一例。

1.六二,

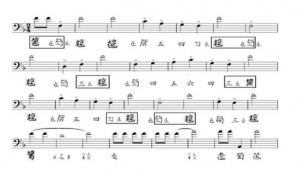

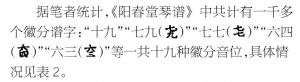

《圮桥进履》⑰(神品宫意)第二段出现了12次 ,七弦为羽音,“六二”处为宫音,符合旋律进行,笔者将琴谱片段打谱如下(见谱例1)。

,七弦为羽音,“六二”处为宫音,符合旋律进行,笔者将琴谱片段打谱如下(见谱例1)。

谱例1《圮桥进履》片段

谱例中标有六个小黑框,每两个谱字一组,刚好构成隔八度的“同音相谐”,这里的“六二”使用很准确,完全符合旋律进行,徽分记谱准确。

2.六八疑为七徽, ;六二疑为六四,

;六二疑为六四,

以《雁过衡阳》⑱(神品徵意)为例,C调调高,借正调弹,“六二”“六八”出现在第七段第一句,打谱如下(见谱例2)。

谱例2《雁过衡阳》片段

上谱中有三个被括号框起来的菱形空心全音符,是原谱记写的徽分音位音高,而椭圆形实心音符是笔者打谱后的修正结果,谱中两个“六二”打谱后处理为“六四”,第二个“六八”打谱后也处理为“七徽”。

“六八”出现在第二行旋律中的第二个谱字,相对波长为,与空弦散声相距1271音分。“六八”比散声高八度(七徽按音)徵音高71音分,不合旋律进行。“七徽”是调式主音徵音,也更符合旋律进行,同时也和后面出现在走音中的“六半”,形成不同弦上的同音相谐。

另外,这段曲谱里有两处“六二”(散声上方高八度的小三度)在旋律进行中是调式外音(清商),不符合旋律进行,若处理为“六四”(散声上方高八度的大二度)是调式中的商音,与主音构成属方向功能音支持。

(二)《阳春堂琴谱》

《阳春堂琴谱》(1610)为明万历刻本,全书分正、续两集,正集共42首琴曲,为无词之琴乐,续集录有10首琴歌,这些琴曲一部分出自当时名家传授,一部分为前世所传名曲,并经过张氏的删裁。

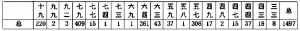

表2《阳春堂琴谱》徽份音位种类

《阳春堂琴谱》虽晚《琴书大全》20年,但探索到的徽分音位总量增加了数十倍,种类更丰富,运用也更加成熟、完善。如此庞大的数量,充分显示出张大命在辑录琴谱时,有意识地运用徽分记谱,与其后的《大还阁琴谱》相呼应。其中“十九”“七九”“六四”“五七”出现几百次之多,占总数87%,说明这四种音位在这一时期得到了充分实践。“十九”“五七”在今天常记作“十八”“五六”,可能涉及到古今琴上徽间用音的变化,值得进行专门的打谱研究。

三、徽分记谱时期

从清初1673年刊行《大还阁琴谱》开始,徽间音位基本采用徽分记谱法来记写,也就是“十分法”。《大还阁琴谱》为明末琴家徐上瀛(号青山)撰,清夏溥订正。徐青山师从娄东名琴家陈星源,为明末虞山琴坛的著名琴家。这部琴谱流传颇广,共32曲。

据笔者统计,《大还阁琴谱》中出现了三千多个“徽分”谱字。如此海量的实践,说明“徽分”记谱法已到达比较成熟的阶段,探索到的音位非常丰富,远超前人,其徽间音位种类情况(见表3)。

观察上表,可以看到大量的谱字用的是十分法。《万峰阁指法秘笺》⑲的“右指法”载,“凡注谱写七上、八上者,系上徽之一分……",因而第一列的“徽上下”是指某徽上下一分,笔者将这一类归于“十分法”。虽然看起来和D型一样,但却是有了“徽分”后的新方式。《大还阁琴谱》出现了49种徽分音位,除去“徽半”种类也多达37种,比今天我们常用(10种)多数倍。这样的结果,也正符合徐上瀛在《万峰阁指法秘笺》中说:“如临正音,要凿然不动,必写出几徽几分,如六二、六四、七九、六九、四三、四七、八三、十八之类是也。”徐上瀛对徽分记谱的严谨态度和充分实践,使得徽分记写得到琴界普遍认可和推广。值得注意的是,《大还阁琴谱》中六七徽间竟有十种音位选择(表中抹灰处),一个徽间十分只有九个音位,重复音位笔者用方框标出,如“六五”与“六半”,“七上”与“六九”。余下“六二、六三、六四、六半、六八、六九”六种徽分音位,显示出《大还阁琴谱》几乎尝试了一个徽间所有徽分音位。六七徽间是一个大三度,其间只含三个半音,今天常用的只有“六四”“六二”,分别与七徽形成大二度和小三度,可见《大还阁琴谱》对琴上徽间音位的探索非常重视,徽分记谱法被确立下来。

结语

古琴的“徽间音位”探索,从《碣石调·幽兰》中模糊的徽间记写,到《琴书大全》开始共用徽间、徽分,再到《大还阁琴谱》基本用徽分来记写,这三个阶段经历了漫长的时间。《琴书大全》开始出现明确的徽分记写,且《阳春堂琴经》中载有“十分法”的文字记载,这两个发现将徽分的出现年代提前了半个多世纪。琴人对于精准记录徽间音位的追求和努力,使得徽分记谱法逐渐走向成熟,完成了徽分记写的整合、统一和规范。

何昌林先生在《古谱与古谱学》中提及,古谱的研究既能作用于音乐研究,又能作用于音乐实践,并对民族新文化的形成与发展具有特殊意义。而古琴减字谱通过对“弦次”与“徽分”交汇点的简略示意,轻而易举地记出了音高的细微差异。⑳这一点恰恰是其智慧之处。徽分记谱的出现使得减字谱音位记写更具准确性,更好地顺应时代的变化并为今人所用,为我们留下了丰富的音乐宝库。

①[南朝梁]《碣石调·幽兰》,《琴曲集成·第一册》,北京:中华书局1983年版,第7页。

②⑰⑱[明]蒋克谦《琴书大全》,《琴曲集成·第五册》,北京:中华书局1983年版,第131/475/510页。

③⑮李玫《东西方乐律学研究及发展历程》,北京:中央音乐学院出版社2007年版,第105-108/86页。

④陈应时《中国乐律学探微:陈应时音乐文集》,上海音乐学院出版社2004年版,原发表于《中国音乐》1987年第1期,第10页。

⑤陈应时《中国古代文献记载中的“律学”》,《中国音乐》1987年第2期,第15页。

⑥章华英《古琴音乐打谱之理论与实证研究》,中国艺术研究院2006年博士学位论文,第21页。

⑦李阳《平沙落雁考》,中国艺术研究院2016年硕士学位论文,第15、44页。

⑧纪志群《<大还阁琴谱>乐诠》,北京:文化艺术出版社2018年版,第25页。

⑨⑪[唐]《碣石调·幽兰》(908前),载《琴曲集成·第一册》,中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编,北京:中华书局1983年版,第3-4页。

⑩[明]朱权《神奇秘谱》,载《琴曲集成·第一册》,中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编,北京:中华书局1983年版,第111页。

⑫[宋]姜夔《白石道人歌曲》(1202),载《琴曲集成·第一册》,中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编,北京:中华书局1983年版,第12页。

⑬[明]萧鸾《杏庄太音补遗》,载《琴曲集成·第三册》,中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编,北京:中华书局1983年版,第318页。

⑭[明]张大命《阳春堂琴经》,载《琴曲集成·第七册》,中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编,北京:中华书局1983年版,第257页。

⑯龚一《古琴记谱法的发展趋向浅议》,《音乐探索》2014年第4期,第20页。

⑲[清]徐上瀛《大还阁琴谱》,载《琴曲集成·第十册》,中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编,北京:中华书局1983年版,第456页。

⑳何昌林《古谱与古谱学》,《中国音乐》1983年第3期,第9-10页。

[本文为2024年度国家社科基金艺术学一般项目“明清阐释朱载堉乐律学著述的文献整理与研究”(项目编号:24BD071)]

蒋雅君 中国艺术研究院博士研究生