吕殿生(1935~),吉林省安图县人。1950年参加中国人民志愿军,归国后,先后拜李树堂、盛雪、尤拉(白俄)、曹正、曹懂扶、赵玉斋、丁鸣为师,学习小提琴、古筝、作曲、音乐学等专业,荣获国家自学成才奖。原是《乐府新声》常务副主任、常务编委。现为中国音协民族器乐学会副秘书长、世界文化艺术研究中心研究员。

主要作品有:《说筝》、《琴学散论》、《筝艺初探》、《筝艺再探》、《五调筝移调规律》、《关于筝乐创新的思索》、《为民族音乐事业奋斗的人——张子锐》、《音乐教育家陈振铎》、《新中国民族乐器改革的成就》等论著;创作、合作、改编许多古筝独奏曲。如:《英雄们战胜了大渡河》、《关东秧歌》、《江河水》、《丰收之歌》、《欢乐的日子》、《春天随想》、《生死恨》等。

筝是我国比较古老的弹拨乐器之一,至今约有2500年的历史。回顾我国现代筝史,在中华人民共和国建立之前,我国民族音乐文化之瑰宝——古筝,几乎濒于绝响,“东北鲁艺”、“东北音专”(现沈阳音乐学院),在上级党委的正确领导下,执行了党对中华民族优秀文化的挖掘、抢救、继承、发扬的好政策,产生了丰硕的成果。由此可以体会到好政策、好干部、好教师、好学生,四者相关联的重要性、迫切性、必要性及科学性。

扶持筝业的人——高梦柯

回顾解放初期(1950~1964年),“东北鲁艺”、“东北音专”、沈阳音乐学院对古筝文化的抢救、挖掘、学习、继承、推陈出新、弘扬的全过程,我们应该“吃水不忘打井人”。这丰硕的成绩,首先要归功于党的领导,党的好政策,同时也要感谢当时正确执行党的方针政策的好干部如:塞克、王曼硕、安波、李劫夫、丁鸣、王卓、晓星、乔振民、高梦柯等领导同志,是他们继承了延安鲁艺的优良传统,使筝文化得以发扬广大。下面仅就高梦柯同志扶持筝业的往事,略述一、二,以飨读者。

(高梦柯照片)

高梦柯在“东北鲁艺”、“东北音专”、沈阳音乐学院时期,先后曾担任过人事科长、工会主席、院办、党办主任、教务处长、附中书记、副院长等职。他崇尚教育、敬惜人才,为人一辈子酷愿做实事。当“东北鲁艺”得到曹正之后,他大有久旱逢甘雨,他乡遇故知之感。

高梦柯认为古筝在我国有近三千年的历史,而当时泱泱四万万七仟五佰万人口的中华大国(据建国初期统计),弹筝者屈指可数,筝艺几乎濒于绝响……因此,他认为古筝是我国民族优秀文化遗产急需抢救、挖掘的对象。于是在党组织的集体领导下,高梦柯勇敢地承担起这一艰巨任务。

高梦柯深思,若完成这一抢救性、开发性的艰巨工作,必须自己亲自去了解、熟悉、体验古筝音乐生活(历史、现状、展望),掌握第一手资料有利于开展工作。因此,他向曹正先生问筝、学筝、挤时间练筝、写筝……

高梦柯为了充分发挥曹正的人尽其才的作用,为他创造了大展英才的机会与广阔天地。校方委派曹正担任民乐学科主任、民乐系副主任、工会主席,积极地支持曹正教学与著书立说出版,使“东北鲁艺”、“东北音专”在我国古筝音乐教育战线上处于领先地位。

由于高梦柯这种“斫残万石须求玉,淘尽群沙始得金”的工作作风,激励了其次子高亮子承父业,从事古筝教育事业的志向与信心(高亮,现为沈阳音乐学院古筝专业副教授)。

曹正先生经常对后学者说:“高梦柯同志扶持筝业,是为了完成党的抢救、挖掘、继承、弘扬宝贵的民族音乐文化遗产。咱们从事古筝专业的人,要加倍努力工作,回报校方无微不至的关怀……”。高梦柯为了扶持、继承、弘扬古筝音乐事业,他“牵肠挂肚”半个多世纪。如:曹正先生于1953年,举荐天津曲艺团的赵玉斋先生来“东北音专”任教的报告获准后,校方委派高梦柯同志赴津办理调聘手续,几经周折未果。高梦柯又赴京,去中国文化部申报,直接向部领导汇报,以工作需要为由,征得了部领导的批准。于是赵玉斋1954年到“东北音专”任教;高梦柯积极地支持曹正编写、印制教材(由徐德峰先生负责);在解放初期经济拮据的情况下,筹措资金,支持曹正去全国各地采风访筝友,与罗九香、曹东扶、郭鹰等筝家开展学术交流;他又不失时机不遗余力地向人们、电台、报刊等推介筝人、筝事、筝乐;他也负责接待全国各地音乐艺术院校、文艺单位人员来校进修筝的专业,并为他们安排教学与食宿;支持曹正去上海、南京、西安等音乐艺术院校讲学;支持古筝转调科研与试制;支持箜篌改革;使“东北音专”、沈阳音乐学院成为全国古筝和箜篌的育才基地。

在“东北鲁艺”、“东北音专”、沈阳音乐学院(1950~1964年)时期,国家出版社、唱片社、电台等出版了大量的古筝书谱、论著、唱片,中央、省、市电台几乎天天播放古筝乐曲,这在国内外造成深远的影响,今朝古筝热的酿成,与当年的努力不无关系。

时隔半个多世纪的今天,却常常听到人们“回味香”似地说:“老高是‘才迷’,对古筝音乐文化的抢救、挖掘、学习、继承、弘扬方面,在院党委的领导下,为党的文化事业,数十年如一日,做了不少实事”。

曹、赵联璧,共创辉煌筝业

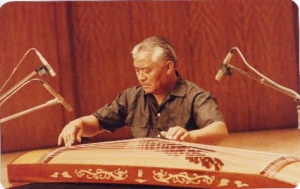

在“东北鲁艺”时期(1950~1953年),筝专业的教师是曹正(1948年冬参加我党领导的皖北农村文工团任乐队组长,1950年5月调入“东北鲁艺”,赵玉斋1954年调聘到“东北音专”任教)。筝专业的师生们,经过多年的勤学苦练,反复实践,先后涌现了许多好作品、好人才。例如:中国唱片厂,为曹正录制了筝曲《河南八板》、《高山流水》、《渔舟唱晚》等唱片公开出版发行;古筝高胡二重奏《渔舟唱晚》(朱郁之、曹正编曲),表演者是杨荫林、姚怡德,于1952年在“东柏林”举行的第五届世界青年联欢节音乐比赛中荣获铜质奖章;《南泥湾》(马可曲、赵德震改编);古筝独奏曲有《四段锦》(赵玉斋编曲);《庆丰年》(赵玉斋曲);《晚会》(贺绿汀曲,尹其颖改编);《瑶族舞曲》(刘铁山、矛沅曲,尹其颖改编);《江岸春歌》(丁伯苓曲);《对花》(雷雨声编曲);1957年在莫斯科召开的第六届世界青年联欢节音乐比赛中,古筝高胡三重奏《春天来了》(雷雨声编曲)的演奏家唐毓斌、尹其颖、雷雨声三人均荣获一等金质奖章。赵玉斋1955年创作的《庆丰年》在筝乐发展史上,具有里程碑的意义。演奏技巧上有了很大的突破,解放了左手,开创了双手弹奏。该曲在1956年全国第一届音乐周的舞台上,受到了周恩来总理、中国音协主席吕骥、副主席音乐评论家李凌的称赞和好评。同年,随同中国艺术家代表团赴捷克斯洛伐克,参加“第十一届布拉格之春国际艺术节”。又在10月,随我国对外文化协会组成的(21人),中国音乐家代表团,首次赴北欧四国(芬兰、瑞典、挪威、丹麦)演出。赵玉斋在国际音乐文化交流中,受到了国际友人的赞赏。同年,由中国唱片厂,将他演奏的《庆丰年》、《汉宫秋月》、《四段锦》、《凤翔歌》等筝曲,录制了唱片,向国内外公开发行。赵玉斋在1957年3月,将传统的16弦筝改制成21弦筝,同年冬创意研制转调筝,同时又创作了《新春》、《工人赞》、《真快活》等筝曲。其中《新春》获辽宁省音乐创作奖。

(曹正给学生上课)

与此同时,在古筝教材建设、学术理论研究方面亦取得丰硕的成果。如:曹正编订《筝曲选集》(一)、(二)、(三)集;《古筝练习曲120首》;《古筝练习曲》(与曹东扶合作);《大众筝谱》;《河南筝曲集》;《山东筝曲选集》;《苏文贤的筝曲集》(赵玉斋编)。曹正发表的论著有《关于〈高山流水〉的说明》;《渔舟唱晚的介绍》;《工尺谱的来历》;《诗人和女筝手》;《筝曲解说》;《民乐标题介绍》;《谈筝的技术及革新》;1958年国家音乐出版社出版了专著《古筝弹奏法》。

曹正自1957~1960年期间,由国家安排讲学如次:

1957~1958年在西安音乐学院;1959~1960年在上海音乐学院;1959年9月起,同时兼任南京艺术学院古筝专业课。1959年曹正在上海音乐学院讲学期间,起草了《召开全国民族器乐古筝专业教材会议建议书》,由上海音乐学院呈报到中国文化部。1961年8月,曹正在西安主持召开了全国音乐院校古筝座谈会之后,他又撰写了《全国古筝座谈会会议纪要》。以上两项工作,推动了我国古筝教育事业的发展。曹正所著《古筝弹奏法》一书,于1963年由音乐出版社再版发行。

赵玉斋自1960~1962年期间,兼任中央音乐学院古筝教师时,每周往返于沈阳——北京区间,也取得很好的教学成果。他又在1960年出版了《筝曲选集》(音乐出版社),《古筝曲集》(上海文艺出版社1963年)。因曹、赵在筝乐理论著述、筝乐作品的出版,这对于当代的学生和爱好者们,及对于后世来者,都有很大的启发和教益。

(赵玉斋照片)

由于“东北音专”在古筝教材建设、学术论著、讲学、筝曲创作、演奏技术革新、在国内外音乐比赛和国际音乐艺术交流中获殊荣,使“东北音专”(今沈阳音乐学院)逐渐地自然地形成了全国古筝育才基地。全国各音乐艺术院校及文艺团体纷纷派员前来进修。尔后各音乐艺术院校,先后开设了古筝专业,随之音乐会也盛开着古筝艺术的奇葩。桩桩业绩,凅染着曹正、赵玉斋先生的一腔碧血。回顾往事,展望未来,曹、赵二老以数十年的奋斗与心血换来了古筝事业的繁荣,是值得人们永远怀念和传颂的。

曹、赵联璧,共担历史重任,共创辉煌业绩,其影响波及全国,乃至全世界。曹、赵培养了数百名古筝人才,其中部分人成为驰名中外乐坛的著名演奏家、作曲家、教育家、理论家、民族乐器改革家、世界青年联欢节获奖者和弹筝技术的创造革新者。如:姚怡德、杨充实、杨荫林、尹其颖、赵德震、雷雨声、周俊全、叶申龙、阎俐、李连生、丁伯苓、张景霞、赵旭东、杨娜妮、高亮、庄辰、杜雅超、刘伟欲、岳桂洪、王艳荣、陈桂华、白永明等。还培养了赵登山、王世璜、周延甲、吕殿生、李婉芬、何宝泉、付定远、张贵声、张树德、焦金海、潘妙兴、李柯、林坚、王刚强、王蓉、孙文妍、魏宏宁、范上娥、陈安华、曾葆萃、邱大成、何成育、王莉、苏巧筝、娜仁·格日勒、金利子;外籍学生中享誉欧洲的依拉娜;名扬美洲的露西娅和李普曼等。还有美籍华人刘维姗、王昌元、尹彤宜、马晴、赵晖、于兰波、梁永安、陈建台;加拿大的项斯华;日籍华人苏宇红;香港的康绵总、邹伦伦;新加坡的陈莉兰等等。更令人刮目相看的是,自1979年来,培养了多名古筝硕士研究生,他们是邱大成、李萌、杨娜妮、周望、林玲、赵毅;选送国家公派的古筝留学生吕金。(以上排列不计名次)。

世界金奖得主——尹其颖

因篇幅所限,这里仅就从共和国培养的第一代(20世纪50年代初)古筝精英中,遴选尹其颖先生为代表,将其勇于借鉴、溶化创新的片段往事加以介绍。

尹其颖的祖父尹鸿兆(字宜臣),生于清光绪八年(1882年),祖居承德,是驰名的世传中医。他除潜心医术外,尤其精于筝乐,是晚清有影响的一代筝家。尹鸿兆先生推崇音乐对人类社会所产生的教化作用,遂题“诗书序其志,礼乐纯其美”为家训。这对于尹其颖的成长有极深远的影响(摘自《乐器》1983年第一期)。

(左起:雷雨声、尹其颖、唐毓斌)

尹其颖先后曾拜师于中央音乐学院(当时校址在天津大王庄)盛雪教授(盛中国之父)学习小提琴艺术;拜“东北音专”杨雨森教授学习二胡;拜曹正教授学筝艺筝学;拜祝世匡先生学琵琶。特别是在原“东北音专”就读期间(1955~1958),除术业专攻古筝,从师曹正、赵玉斋外,且全面地、系统地修完学校所规定的多门课程,为他的音乐生活奠定了坚实的基础。尹其颖做到了刻苦学习、逐渐吸收,化为筝艺筝学。经过思考、

研磨,反复实验,在古筝演奏技术、艺术方面创造了诸如:食指摇、四指轮、五指轮、撵弦(快速而有力度的挑擘)、分指奏法(似钢琴的指法与功法),五声音阶在各基调上的跳进琶音系列(单手、双手);多声部复调音乐;快速的音符跳指奏法(似小提琴的跳弓奏法);移柱变调法、手按变调法;在音质、音色对比变化方面尤为突出。

尹其颖借鉴歌唱者的发声法,管乐器吹长音方法及三弦、琵琶、小提琴的弹、拉的发声原理,举一反三、融会贯通地运用到演奏古筝的全部过程中。因此,他在古筝演奏中所发出声音如行云流水,活泼自然。其音质纯而磁实,音量、音色、音韵对比变化,悉由情感所需。

他的声音可产生通体剔透的共振谐音,他能合理地在筝的弦段上,优选最佳的弹弦点,颇有琴韵、筝声、人气,天、地、人和鸣的艺术旨趣。他在音势表现上,音音计较,拍拍追求,强而不急,弱而不虚,文而不瘟,武而不火,恰似声如磬、明如镜,达到了圆、润、甜、脆、水般的最为理想的美声效果。

尹其颖在1956年6月全国第一届音乐周中,所表演的古筝独奏《晚会》(贺绿汀曲,尹其颖改编)颇获佳评。又在1957年于莫斯科召开的第六届世界青年联欢节音乐比赛中,他所表演的《春天来了》荣获一等金质奖章。1960年任教于天津音乐学院,教授古筝,并同时客座中央音乐学院。1962年加入中央民族乐团,1990年退休后,定居美国。

回顾古筝在建国前,几乎频于绝响,尔今,古筝在国内外(含华侨国际友人)弹筝习筝者不下百万之众,可谓筝韵遍天下矣……。人们从我党对古筝文化遗产的抢救往事中——从继承到发展,足以领悟到:好政策,好干部,好教师,好学生,四者相关联的重要性,迫切性,必要性及科学性。

历史,故事矣。故事,历史矣。我们今天回顾“东北鲁艺”“东北音专”筝业往事二三的史诗,这对于我们其它优秀民族文化遗产的继承与弘扬,尚可以往以为鉴,以往而鉴之。

现沈阳音乐学院,正在深入学习贯彻十七大精神,沿着建设高水平、有特色、国际化音乐名校的方向而奋斗!

参考文献:

1、高亮.一代宗师——曹正.乐府新声,1995,4

2、尹其颖.晚清筝家尹鸿兆.乐器,1983,1

3、丁鸣.著名古筝艺术家赵玉斋先生诞辰八十周年纪念文集,第1页序文

4、赵旭东.赵玉斋先生的生平、艺术简历.著名古筝艺术家赵玉斋先生诞辰八十周年纪念文集,4页