摘要:本文以乐器学为出发点,涉及乐器学、历史学、语言学和古典文学四个领域的跨界研究。在科学使用这四个学科的研究方法和文献资料以及充分借鉴时贤研究成果的基础上,对历史上“胡琴”内涵的历史嬗变进行了还原性的考察。“胡琴”之名首先产生在唐代,宋代延续了这一传统,而以沈括的《鄜延凯歌》诗其三为代表;至元代,二弦胡琴叶克勒受到高度重视,进入了国乐系统,同时,受叶克勒的影响,西夏遗民创制了使用马尾弓弦与马尾琴弦的奚琴;清代延续了这一音乐艺术传统,叶克勒的制作工艺也进入了高度成熟的阶段。叶克勒是弓弦潮尔琴和马头琴的前驱型乐器,在乐器史上具有特别重要的意义。

关键词:胡琴;马尾胡琴;琵琶;叶克勒;奚琴

在我国乐器史上,“胡琴”是一种常见的乐器名称,这一名称在不同时代具有不同的内涵,本文以乐器学为出发点,拟借助历史学、语言学和古典文学的研究方法和文献资料对这一问题加以考察,希望有助于我国民族乐器史的研究。

一、“胡琴”的本义:曲项琵琶之别名

根据现有文献的记载,“胡琴”的说法最早出现在唐代。琴是我国固有的乐器,“胡琴”乃是取我国固有的乐器之名以比拟、界定从异域新来之乐器,这是一种接受、吸纳新型音乐文化的有效方式。类似的表达方式在东汉晚期已经出现,如《后汉书·五行志》载:“灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭、胡空侯、胡笛、胡舞,京都贵戚皆竞为之。”[1]但唐人所说的胡琴一般是指琵琶。这种具有梨形音箱的乐器起源于两河流域,兴盛于波斯,后传播至西域,经河西走廊传入中原内地。唐岑参《凉州馆中与诸判官夜集》诗曰:

弯弯月出挂城头,城头月出照凉州。凉州七城十万家,胡人半解弹琵琶。[2]

----------------------------------------------------------------------

[1]〔南朝宋〕范晔:《后汉书·五行志》,〔唐〕李贤

[2]〔唐〕岑参:《岑参诗笺注》卷之二,廖立笺注,北京:中华书局,2018年,第431页。

凉州,即今日甘肃武威,为河西重镇之一。这首诗说明在盛唐时期聚居于凉州的游牧民族大多数人都会弹奏曲项琵琶[3],这应是当时凉州社会一种普遍的音乐风尚。由于曲项琵琶是当时西部胡人最具代表性的乐器之一,由此中原汉族人士便以“胡琴”称呼之。当然,正如上文所述,这种称呼也代表了当时的汉人对于这种外来乐器的认识,是一种跨文化的“格义”[4]。我们读岑参的《白雪歌送武判官归京》:

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来,千树万树梨花开。散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。瀚海阑干百尺冰,愁云惨淡万里凝。中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。[5]

这里的“胡琴琵琶”是一种互文见义的同位语[6],“胡琴”就是“琵琶”,“琵琶”就是“胡琴”。“将军”“都护”两句诗也采用了同样的表达方式。另如岑参的《酒泉太守席上醉后作》:

酒泉太守能剑舞,高堂置酒夜击鼓。胡笳一曲断人肠,座上相看泪如雨。琵琶长笛曲相和,羌儿胡雏齐唱歌。[7]

“羌儿胡雏”与“胡琴琵琶”的同位结构完全相同,“羌儿”就是“胡雏”,“胡雏”就是“羌儿”。从音乐演奏的形式来看,琵琶与笛子也是常见的组合,所以诗人说“胡琴琵琶与羌笛”“琵琶长笛曲相和”。《旧五代史》卷八十二《少帝纪》:

时帝自期年之后,于宫中间举细声女乐,及亲征以来,日于左右召浅蕃军校,奏三弦胡琴,和以羌笛,击节鸣鼓,更舞迭歌,以为娱乐。[8]

----------------------------------------------------------------------

[3]陇菲对“胡人半解弹琵琶”这句诗的解释为:“其中的胡人只能一知半解地演奏琵琶。”见其《胡人半解弹琵琶——秦汉隋唐间琵琶的邅递》一文,载罗艺峰主编:《汉唐音乐史首届国际研讨会论文集》,北京:中央音乐学院出版社,2011年,第134-173页。如此解释,乃是典型的望文生义。诗中的“半解”不等于“一知半解”,“半”也不等于“一半”,而是“大多数”或者“全部”的意思。如〔唐〕李白《观胡人吹笛》:“胡人吹玉笛,一半是秦声。”类似的例子比比皆是,难以备举。

[4]类似的例证,如元代中统年间(1260—1264)阿拉伯国家进献了一件管风琴(Organ),这是由中亚地区传入我国的早期管风琴,也是最早传入我国的键盘乐器,元朝人称之为“兴隆笙”,经改革后用于宴乐。(见〔明〕宋濂等:《元史》卷七十一《音乐志》“宴乐之器”,北京:中华书局,1976年,第1771页。)尽管西方管风琴的起源和发音原理与我国传统的笙有密切的渊源关系,但这种对管风琴的命名却是一种“格义”式的比附。关于“格义”的研究,由历史学家陈寅恪首发其端,如对神医“华佗”之名的解释,对“竹林七贤”名目的考证,均发千古之覆,具有重要的学术价值。参见陈寅恪:《支愍度学说考》,载《金明馆丛稿初编》,上海:上海古籍出版社,2020年,第160-189页;陈寅恪:《〈三国志〉曹冲、华佗传与佛教故事》,载《寒柳堂集》,上海:上海古籍出版社,2020年,第181-182页。

[5][7]同注[2],第325;434页。

[6]汉语修辞学意义上的互文,就是互文见义,又叫参互、互备、互文、互言、互体和互辞。〔唐〕贾公彦曰:“凡言互文者,各举一事,一事自周,是互文。”(〔唐〕贾公彦:《礼仪注疏》卷第十三,载〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,2009年,第2178页。)

[8]〔宋〕薛居正等:《旧五代史》,北京:中华书局,1976年,第1087页。

唐代流行的琵琶皆无品,而以四弦四相的曲项琵琶为主,还有五弦琵琶(通称“五弦”)和三弦琵琶,后者更容易演奏,更适合充当军中的节奏乐器;“和以羌笛”是说以羌笛相和,音乐的层次感更为丰富。孙光宪《北梦琐言》卷第六“乐工关小红”条:

复有琵琶石潨者,号“石司马”。自言早为相国令狐公见赏,俾与诸子涣、沨连水边作名也。乱后入蜀,不隶乐籍,多游诸大官家,皆以宾客待之。一日,会军校数员饮酒作欢,石潨以胡琴擅场,在坐非知音者,喧哗语笑,殊不倾听。潨乃扑槽而诟曰:“某曾为中朝宰相供奉,今日与健儿弹而不蒙我听,何其苦哉!”于时识者亦叹讶之。[9]

“琵琶石潨”是一位专业的琵琶演奏家,所以说“石潨以胡琴擅场”,但石潨在性不解音的军人中演奏琵琶,这些兵士们喧哗笑语,根本不听音乐,他在失望之际拍击音箱(“扑槽”)以表达其对牛弹琴的郁闷。李贺《感春》:“胡琴今日恨,急语向檀槽。”[10]“檀槽”就是檀木制作的琵琶音箱。石潨实际是一位经常出入权贵之门而能保持风骨的音乐家。另一位音乐家刘士泾则不然:

士泾善胡琴,多游权幸之门,以此为之助,时论鄙之。[11]

子士泾,尚云安公主,拜驸马都尉,累迁少卿。家积财,内结权近。善胡琴,故得幸于贵人。[12]

“岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻”○[13],当时风尚如此,自然难免有人以音乐艺术向权贵谄媚,捞取名利。相比之下,那些弹琴的女子们更显得卓荦不羁,自然潇洒。宋王谠《唐语林》卷二:

李郢有诗名,郑尚书颢门生也……登第回江南,驻苏州,遇故人守湖州,邀同行,郢辞以决意春归,为妻作生日,故人不放,与之胡琴、焦桐、方物等,令且寄归代意。[14]

诗人李郢的妻子可能善于弹琵琶或者具有出色的音乐鉴赏能力,所以他的老朋友以胡琴等物相赠,并督促他寄给妻子作为生日礼物。这份生日礼物当然是非常贵重的。刘禹锡《和杨师皋给事伤小姬英英》诗曰:

见学胡琴见艺成,今朝追想几伤情!捻弦花下呈新曲,放拨灯前谢改名。[15]

“捻弦”正是演奏琵琶的指法,白居易《琵琶行》“轻拢慢捻抹复挑”[16]也包含这种指法。白居易诗涉及胡琴的诗句有很多:

罢胡琴,掩秦瑟,玲珑再拜歌初毕。(《醉歌示妓人商玲珑》)[17]

胡琴铮指拨刺,吴娃美丽眉眼长。(《九日宴集,醉题郡楼,兼呈周、殷二判官》)[18]

毡帐胡琴出塞曲,兰塘越棹弄潮声。(《池边即事》)[19]

赵瑟清相似,胡琴调不同。(《筝》)[20]

从这些诗歌的描写看,唐代的琵琶主要演奏具有塞外风格的乐曲。刘长卿《鄂渚听杜别驾弹胡琴》:

文姬留此曲,千载一知音。不解胡人语,空留楚客心。声随边草动,意入陇云深。何事长江上,萧萧出塞吟。[21]

----------------------------------------------------------------------

[9]〔五代〕孙光宪:《北梦琐言》,贾二强校点,北京:中华书局,2002年,第144-145页。

[10]〔唐〕李贺:《李长吉歌诗编年笺注》卷四,吴企明笺注,北京:中华书局,2012年,第536页。

[11]〔后晋〕刘昫等:《旧唐书》卷一百五十二《刘士泾传》,北京:中华书局,1975年,第4072页。

[12]〔宋〕欧阳修、宋祁:《新唐书》卷一百七十《刘士泾传》,北京:中华书局,1975年,第5174页。

[13]〔唐〕杜甫:《江南逢李龟年》,载〔清〕浦起龙:《读杜心解》卷六,北京:中华书局,1961年,第860页。

[14]〔宋〕王谠:《唐语林校证》卷二,周勋初校证,北京:中华书局,2008年,第159页。

[15]〔唐〕刘禹锡:《刘禹锡集》卷第三十二,卞孝萱校订,北京:中华书局,1990年,第449页。

[16][17]〔唐〕白居易:《白居易集》卷第十二,顾学颉校点,北京:中华书局,1979年,第242;244页。

[18]〔唐〕白居易:《白居易集》卷第二十一,第456-457页。

[19][20]〔唐〕白居易:《白居易集》卷第二十六,第605;694页。

[21]〔唐〕刘长卿:《刘长卿诗编年笺注》,储仲君笺注,北京:中华书局,1996年,第351页。

在浩荡的长江上欣赏用胡琴演奏的塞外音乐,那种感觉无疑是非常美妙的。《太平广记》卷一百七十九《贡举》二“陈子昂”条引唐李冗《独异志》:

陈子昂,蜀射洪人,十年居京师,不为人知。时东市有卖胡琴者,其价百万,日有豪贵传视,无辨者。子昂突出于众,谓左右“可辇千缗市之”。众咸惊问曰:“何用之?”答曰:“余善此乐。”[22]

这件价值百万的胡琴就是曲项琵琶。无论陈子昂是否善于弹奏琵琶,但这件胡琴在当时都是非常名贵的。

胡琴作为琵琶之别名在宋代得以延续,其作为外来乐器的观念在宋代仍然是根深蒂固的。宋佚名《皇宋中兴两朝圣政》卷之四十七《孝宗皇帝》:

秋七月壬戌,臣僚言:“临安府风俗,自十数年来,服饰乱常,习为胡装,声音乱雅,好为胡乐,臣窃伤悼……今都人静夜十百为群,吹鹧鸪,拨胡琴,使一人黑衣而舞,众人拍手和之,伤风败俗,不可不惩。伏望戒敕守臣,检坐绍兴三十一年指挥,严行禁止。”诏从之。[23]

据此记载,南宋朝廷在首都临安禁止民间以胡琴为核心的音乐活动,因为这属于“胡虏之习”,当时“权威人士”认为“东南礼义之民”不应沉溺于这种“胡虏”的音乐艺术。尽管如此,胡琴艺术仍然受到文人学子的钟爱。宋王辟之《渑水燕谈录》卷十《谈谑》:

冯吉,瀛王道之子,少好学能文而轻佻善谑,尤精胡琴。尝因家会,道命弹胡琴,曲终,赐之束帛以辱之。吉致帛于项,以左手抱琴,右手按膝,如伶人拜起,举家大笑。终以浮薄不登清近。仕皇朝,终少列[24]

冯吉酷爱琵琶,对琵琶艺人也很尊重,他效仿“伶人拜起”的举止动作足以说明这一点,而“举家大笑”更衬托出了他的智慧和才情。

二、沈括笔下的“马尾胡琴”:马车上的琵琶艺人

北宋时代沈括(1031—1095)在诗中描述的“马尾胡琴”(详见下文)通常被视为弓弦擦奏乐器,由此也被视为我国音乐史上的一个重要事件。沈括《梦溪笔谈》卷五《乐律》:

边兵每得胜回,则连队抗声凯歌,乃古之遗音也。凯歌词甚多,皆市井鄙俚之语,予在鄜延时制数十曲,令士卒歌之。今粗记得数篇,其一:“先取山西十二州,别分子将打衙头。回看秦塞低如马,渐见黄河直北流。”其二:“天威卷地过黄河,万里羌人尽汉歌。莫堰横山倒流水,从教西去作恩波。”其三:“马尾胡琴随汉车,曲声犹自怨单于。

弯弓莫射云中雁,归雁如今不寄书。”其四:“旗队浑如锦绣堆,银装背嵬打回回。先教净扫安西路,待向河源饮马来。”其五:“灵武西凉不用围,蕃家总待纳王师。城中半是关西种,犹有当时轧吃儿。”[25]

----------------------------------------------------------------------

[22]〔宋〕李昉编:《太平广记》,北京:中华书局,1961年,第1331页。

[23]〔宋〕佚名:《皇宋中兴两朝圣政辑校》卷之四十七《孝宗皇帝》,孔学辑校,北京:中华书局,2019年,第1046-1047页。

[24]〔宋〕王辟之:《渑水燕谈录》,北京:中华书局,1981年,第124页。

[25]〔宋〕沈括:《梦溪笔谈》,金良年点校,北京:中华书局,2015年,第43页。

所谓“鄜延”是指鄜州(今陕西省延安市富县)和延州(今延安)。沈括在元丰三年(1080)出任延州知州,兼任鄜延路经略安抚使,抵御西夏[26],至元丰五年(1082)离任[27]。由此推断,《梦溪笔谈》中的这组《鄜延凯歌》诗当作于此三年之内。音乐史家们对这组诗的第三首诗素来给予高度的关注,如林谦三指出:

胡琴之名,唐时已有,那几乎只是琵琶的别称;而宋代却出现了另一种胡琴。暗示着胡琴是弓擦乐器的最早资料,见于《梦溪笔谈》:“予在鄜延时,制《凯歌》数十曲,令士卒歌之……其三:‘马尾胡琴随汉车,曲声犹自怨单于;弯弓莫射云中雁,归雁如今不寄书。’”日本《艺苑日涉》(四)《三弦考》,解此马尾胡琴为后世的胡弓(胡琴类的日本名)。《元志》以来,胡琴类的弓用马尾(后详),弯弓之语,使人想到擦奏之弓,马尾胡琴是可以解为后世胡琴之类的。

他首先指出唐人所谓“胡琴”是琵琶的异称或者别名,并根据奚琴的出现早于相关文献记载的事实,推测沈括诗所说的“马尾胡琴”就是《元史·乐志》所说的胡琴(参见下文),而杨荫浏则指出:

新乐器之出现,在南宋比之在北宋更加显著……有一种用马尾拉着演奏的拉弦乐器,称为“马尾胡琴”,看来在公元十一世纪时,在西北边区流行已久。在沈括写给军士歌唱的五首歌词中间,其第三首为:“马尾胡琴随汉车,曲声犹自怨单于。弯弓莫射云中雁,归雁如今不见书。”在上述两宋民间乐器发展的情形中,可以注意两个特点:第一,是多样吹乐器的产生;第二,是拉弦乐器的开始得到重视。[28]

杨氏也认为“马尾胡琴”属于“拉弦乐器”,其出现与当时的说唱艺术密不可分,而且推测其在北宋时期在西北边疆地区流传已久。朱岱弘指出:

这一时期还出现了用马尾弓拉奏的胡琴。沈括《梦溪笔谈》记载:“马尾胡琴随汉车……”据《宋史·沈括传》,元丰五年(1082年)沈括领兵驻守在鄜延,以防西夏之冠。鄜延即令陕西省北部鄜县、延安一带。可以想见,当时驻守在陕西北部的军士中,已经流行着一种“马尾胡琴”。[29]

目前,上述观点已被视为定论,但高德祥认为:

《凯歌》所描写的是汉将凯旋而归的盛大场景……在元代之前胡琴一词泛指少数民族的乐器,唐代亦指琵琶。每一个词的产生是有一定历史背景的,宋代的语境中从来没有把胡琴解释为拉弦乐器,更谈不上所谓的“马尾胡琴”,当时拉弦乐器的专用名称就是奚琴。可以看出,诗词研究者对“马尾胡琴”比较客观,都解释为琵琶而音乐界往往都解释为马尾弓演奏的胡琴,显然其解释更注重于主观意识,所以造成了误解。”[30]

----------------------------------------------------------------------

[26]〔清〕吴广成《西夏书事》卷十二称元昊时西夏:“东尽黄河,西界玉门,南接萧关,北控大漠,地方万余里。倚贺兰山为固,料兵设险:以七万人护卫兴庆,五万人镇守西平,五万人驻贺兰山;左厢宥州路,以五万人备鄜、延……”见〔清〕吴广成等:《西夏书事校证》,龚世俊等校证,兰州:甘肃文化出版社,1995年,第145页。

[27]〔元〕脱脱等:《宋史》卷三百三十一《沈括传》,北京:中华书局,1985年,第10653-10657页。

[28]杨荫浏:《中国古代音乐史稿》,北京:人民音乐出版社,2004年,第372-373页。

[29]朱岱弘:《我国弓弦乐器源流》,《中国音乐》,1984年,第2期,第63页。

[30]高德祥:《敦煌壁画中的奚琴图——兼论二胡的形成发展过程》,《交响》,2021年,第1期,第5页。

此说可谓独具见解,可惜并没有引起广泛的关注,这里我们试为补说如下,以还原沈括这首诗的本意。

沈括固然延续了唐宋以来用“胡琴”指代琵琶的传统,而从诗歌表达技巧的角度看,这里实际上使用了借代的修辞方法,就是以物代人,具体来说,就是用琵琶代指演奏琵琶的西夏琵琶艺人,这种修辞方法属于陈望道所说借代修辞之第一类“旁借——是伴随事物和主干事物的关系”中的四组之(2)——“事物和事物所在或所属相代”[31];“马尾”代指马,也是借代,这种修辞属于陈望道所说的“对代”,即“借来代替本名的,尽是同文中所说事物相对待的事物的名称”四组之(1)——“部分和全体相代”[32],用以说明琵琶艺人在车上所处的位置,其实际的表达功能相当于蔡文姬《悲愤诗》所说的“马后载妇女”[33],意思是说宋军队伍中的车辆拉着怀抱琵琶的艺人行进,艺人坐在车的前部,与拉车的马距离很近,倘若是跟随着马车行进,则不能演奏琵琶了(参见下文对此句的解释)。当然,“马尾胡琴随汉车”也是诗人制造的一个“特写镜头”,堪与曹植《白马篇》“白马饰金羁,联翩西北驰”相媲美。[34]需要特别指出的是,西夏社会是一个多元开放、民族众多的社会。[35]因此,坐在宋军车上的琵琶艺人可能是党项羌人,也可能是其他民族的人。[36]

次句“曲声犹自怨单于”,说明车上的琵琶艺人是女性,因为她们在随车行进之时演奏曲项琵琶,演奏的乐曲仍然是表达“昭君怨”的旧曲。“昭君怨”是中原琵琶音乐的传统主题之一。唐常建《塞下曲》四首其四:

因嫁单于怨在边,蛾眉万古葬胡天。汉家此去三千里,青冢常无草木烟。[37]

----------------------------------------------------------------------

[31][32]陈望道:《修辞学发凡》,上海:上海教育出版社,1979年,第80-81;85页。

[33]逯钦立辑校:《先秦汉魏晋南北朝诗》,北京:中华书局,1983年,第199页。

[34]〔三国魏〕曹植:《曹植集校注》,赵幼文校注,北京:中华书局,2016年,第613页。

[35]正如论者所言:“西夏多元文化的形成与发展,是西夏统治阶级长期推行开放国策的结果。在这一国策指导下,西夏对外来文明采取十分积极的态度,兼收并蓄,博采众长以为己用,从而成功地融合了本民族的传统文化和外来文明,形成了一度灿烂辉煌的西夏文化……西夏文化的多元性在西夏艺术领域亦有明显体现。以音乐为例,西夏音乐即是综合吸收了中原音乐和传统的‘西音’而形成的独具特色的民族音乐。一方面,中原音乐对西夏音乐影响很大……另一方面,西夏历史上是中国北方少数民族活动的舞台,许多能歌善舞的少数民族曾在这里创造出极富地域和民族特色的音乐文化,音乐史上称之为‘西音’。”陈广恩:《试论西夏文化的多元性》,《西北师大学报(社会科学版)》,2005年,第3期,第63页。

[36]岳键指出:“诗中‘马尾胡琴’指代西夏被俘的党项乐人,以‘汉车’指代北宋押送党项乐人的马车,以‘单于’指代夏王,隐喻党项乐人被押解宋境途中的哀怨。元丰六年(1083)宋神宗召见了被俘党项乐人,观赏了他们演奏的西夏番乐。《宋史·乐志十七》载:‘元丰六年五月二十三日召见米脂寨所降蕃乐人四十二人,奏乐于崇政殿。’由此可知,夏惠宗秉常时期夏境就已流行‘马尾胡琴’,其声音清厉,音节悠扬,使宋神宗心驰神往。有趣的是宋神宗召见的米脂寨乐人正是沈括笔下所描写的会拉‘马尾胡琴’的党项乐人。”岳键:《胡琴溯源》,《民族艺林》,2015年,第1期,第91页。

[37]〔唐〕常建:《常建诗歌校注》,王锡九校注,北京:中华书局,2017年,第299页。

宋郭茂倩《乐府诗集》卷第五十九《琴曲歌辞》三载汉王嫱《昭君怨》曰:

秋木萋萋,其叶萎黄。有鸟处山,集于苞桑。养育毛羽,形容生光。既得升云,上游曲房。离宫绝旷,身体摧藏。志念抑沈,不得颉颃。虽得委食,心有徊徨。我独伊何,改往变常。翩翩之燕,远集西羌。高山峨峨,河水泱泱。父兮母兮,道里悠长。呜呼哀哉,忧心恻伤。[38]

这首歌诗表达了远离父母、家乡和祖国的悲伤,这就是“昭君怨”的内涵。王嫱就是王昭君,晋人为避司马昭名讳,改称明君。但这首歌诗是拟代之作,其作者并非王昭君本人。唐吴兢《乐府古题要解》卷上“王昭君”条中说她“自制《王明君歌》”。[39]所谓《王明君歌》就是《王明君辞》:

我本汉家子,将适单于庭。辞诀未及终,前驱已抗旌。仆御涕流离,辕马为悲鸣。哀郁伤五内,泣泪沾朱缨。行行日已远,乃造匈奴城。延我于穹庐,加我阏氏名。殊类非所安,虽贵非所荣。父子见凌辱,对之惭且惊。杀身良未易,默默以苟生。苟生亦何聊,积思常愤盈。愿假飞鸿翼,弃之以遐征。飞鸿不我顾,伫立以屏营。昔为匣中玉,今为粪上英。朝华不足欢,甘与秋草并。传语后世人,远嫁难为情。[40]

这是一首琴曲歌词,为“晋乐所奏”[41];但就汉朝与匈奴和亲的历史而言,细君公主更早地与琵琶发生了关联。石崇《王明君辞序》云:

王明君者,本是王昭君,以触文帝讳,故改之。匈奴盛,请婚于汉,元帝以后宫良家子明君配焉。昔公主嫁乌孙,令琵琶马上作乐,以慰其道路之思,其送明君,亦必尔也。其造新曲,多哀怨之声,故叙之于纸云尔。[42]

“其送明君,亦必尔也”是石崇的推论,意思是说细君公主远嫁乌孙国,有琵琶艺人在马上作乐以安慰其在远行之际的悲凉心绪,细君公主既然有如此待遇,那么,在昭君出塞之时,也自然会出现同样的音乐场景。无论石崇所言是否合理,他的这种推论已被诗人们广泛接受,是客观的事实,如虞世南<《琵琶赋》“悲紫塞之昭君,泣乌孙之公主”[43]即挽合了细君公主和王昭君的事迹,而昭君与琵琶就成为古典诗歌中的固定组合。如唐李商隐《王昭君》诗:“马上琵琶行万里,汉宫长有隔生春。”[44]杜甫《咏怀古迹》五首其三:“千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。”[45]此类诗句多不胜数。

第三句和第四句取典于《汉书·苏武传》记载的“鸿雁传书”的历史故事[46],意思是如今羌人已经大败,彻底失势,南北畅通,已经无须鸿雁传书了,正如胡琴的演奏者随汉车进入汉地一样,这都是诗人对取得卫国战争胜利的夸耀。而这也正是《鄜延凯歌》的主题。就这首诗的结构特征而言,四句诗分别为起、承、转、合,“弯弓”转句与“马尾”起句是相互呼应的。诗人目睹了在军车缓缓、辘辘行进的氛围中的琵琶演奏,自然格外惊喜,于是联想到“鸿雁传书”的故事[47]。在诗人的眼中,这自然是一个极为特殊的音乐景观!音乐是美好的,既然如此,又何必杀戮征战呢?于是,诗人以“归雁如今不寄书”的谐谑之语终篇。结合第二首“天威卷地过黄河,万里羌人尽汉歌”这两句诗,我们可以看出,在北宋和西夏的军事冲突中,音乐文化也在深度交流:一方面是羌人唱汉歌,另一方面是胡琴入汉地,可见在暗淡了刀光剑影之后,随之而来的是和谐的文化胜境。

----------------------------------------------------------------------

[38]〔宋〕郭茂倩编:《乐府诗集》,北京:中华书局,1979年,第853页。

[39]〔唐〕吴兢:《乐府古题要解》,载丁福保辑:《历代诗话续编》,北京:中华书局,2006年,第40-41页。

[40]丁福保辑:《全晋诗》卷四,载《全汉三国晋南北朝诗》,北京:中华书局,1959年,第402页。

[41]〔宋〕郭茂倩编:《乐府诗集》卷第二十九《相和歌辞》四,北京:中华书局,1979年,第426页。

[42]同注[33],第642-643页。

[43]〔清〕董诰等编:《全唐文》卷一百三十八,北京:中华书局,1983年,第1397页。

[44]〔唐〕刘学锴、余恕诚:《李商隐诗歌集解》,北京:中华书局,2004年,第1701页。

[45]〔清〕浦起龙:《读杜心解》卷四,北京:中华书局,1961年,第658页。

[46]〔汉〕班固:《汉书》卷五十四《苏武传》,北京:中华书局,1962年,第2466页。

[47]有论者指出:“第三首诗歌借助细君公主和亲的故事和苏武雁足传书的故事,来表现作者收复失地的信心。”刘金凤:《宋代咏宁夏诗歌研究》,2016年宁夏大学硕士学位论文,第33页。

一个极为特殊的音乐景观!音乐是美好的,既然如此,又何必杀戮征战呢?于是,诗人以“归雁如今不寄书”的谐谑之语终篇。结合第二首“天威卷地过黄河,万里羌人尽汉歌”这两句诗,我们可以看出,在北宋和西夏的军事冲突中,音乐文化也在深度交流:一方面是羌人唱汉歌,另一方面是胡琴入汉地,可见在暗淡了刀光剑影之后,随之而来的是和谐的文化胜境。

琵琶是西夏人常用的乐器之一。清周春《西夏书》卷之十一《官氏考•音乐部》第九载西夏音乐,琵琶位列第四[48],而西夏字词工具书《杂字》的《音乐部》第九记载了22种乐器[49],另一种西夏文化的小百科《番汉合时掌中珠》设立了20个有关音乐的词条[50],这两种文献都著录了琵琶。既然如此,那么沈括为何不直接写“马尾琵琶随汉车”呢?这有三个原因:其一,“马尾”与“胡琴”搭配比“马尾”与“琵琶”搭配更为自然,诗意表达更为顺畅;其二,“胡琴”与“汉车”具有很好的对比度,包含着更为深厚的历史内涵,更富有诗意,如唐王维《使至塞上》诗之“征蓬出汉塞,归雁入胡天”[51],宋王安石《明妃曲》二首其二之“汉恩自浅胡自深,人生乐在相知心”[52]等等,皆是其例;其三,正如上文所述,沈括继承了唐人以“胡琴”指代曲项琵琶的诗学传统,借助“胡琴”这种音乐意象建构了与唐诗相关的音乐文本的互文性关系,为读者创造了广阔的艺术想象空间。

沈括是一位治学严谨的文化通人,其学问渊综广博,造诣精深,史称“括博学善文,于天文、方志、律历、音乐、医药、卜算,无所不通,皆有所论著”[53]。他不仅是出色的诗人和科学家,还是学艺双修的音乐学者。《梦溪笔谈》卷十七《书画》载:

相国寺旧画壁乃高益之笔,有画众工奏乐一堵,最有意。人多病拥琵琶者误拨下弦,众管皆发四字,琵琶四字在上弦,此拨乃掩下弦,误也。予以为非误也,盖管以发指为声,琵琶以拨过为声,此拨掩下弦则声在上弦也。益之布置尚能如此,其心匠可知。[54]

----------------------------------------------------------------------

[48]〔清〕周春:《西夏书校补》,胡玉冰校补,北京:中华书局,2014年,第1594页。

[49]孙星群:《西夏辽金音乐史稿》,北京:中国青年出版社,1998年,第106-107页。

[50]赵宏伟:《西夏要典〈番汉合时掌中珠〉音乐词条研究》,《音乐天地》,2020年,第12期。

[51]〔唐〕王维:《王维集校注》卷二,陈铁民校注,北京:中华书局,1997年,第133页。

[52]〔清〕吴之振:《宋诗钞》,北京:中华书局,1986年,第570页。

[53]同注○27,第10657页。

[54]同注○25,第159页。

又如《梦溪笔谈》卷六《乐律》关于琵琶的讨论:

前世遗事,时有于古人文章中见之。元稹诗有“琵琶宫调八十一,三调弦中弹不出”,琵琶共有八十四调,盖十二律各七均,乃成八十四调,稹诗言八十一调,人多不喻所谓。予于金陵丞相家得唐贺怀智《琵琶谱》一册,其序云:“琵琶八十四调,内黄钟、太蔟、林钟宫声弦中弹不出,须管色定弦,其余八十一调,皆以此三调为准,更不用管色定弦。”始喻稹诗言。如今之调琴,须先用管色合字定宫弦,乃以宫弦下生徵,徵弦上生商,上下相生,终于少商。凡下生者隔二弦、上生者隔一弦取之,凡弦声皆当如此。古人仍须以金石为准,《商颂》“依我磬声”是也。今人苟简,不复以弦管定声,故其高下无准,出于临时。怀智《琵琶谱》调格与今乐全不同,唐人乐学精深,尚有雅律遗法,今之燕乐,古声多亡,而新声大率皆无法度,乐工自不能言其义,如何得其声和[55]

他对琵琶以及相关的音乐学问题有非常深入的研究和思考,故能发现琵琶音高和调式的唐宋之别。由于他具有深厚的音乐学素养并对琵琶有特殊的兴趣和精深的研究,所以他能够及时地捕捉到“马尾胡琴随汉车”这一优美的音乐文化景观,为我国音乐史留下了珍贵的历史记录。

三、“一弦稽琴格”:独弦奚琴与“马尾胡琴”

基于对沈括诗中“马尾胡琴”的错误认知,有的研究者甚至将其视为西夏境内流行的奚琴(又称嵇琴):“胡琴原为我国北方少数民族拉弦类乐器的统称,它是由唐末一种北方少数民族奚族所用的奚琴演变过来的。胡琴还是某一种具体的乐器名称——用马尾做弓,又被称为‘马尾胡琴’,在西北地区流行已久。”并认为“沈括是第一个记录‘马尾胡琴’的人”。[56]另有论者称:“西夏人编制的辞书《番汉合时掌中珠》载有23种乐器。弦乐器有5种:琵琶、箜篌、三弦、六弦、琴。‘琴’就是西夏人对‘马尾胡琴’的称谓,元代继承了西夏旧乐,并将其推行到了全国。”[57]

如此解说则是错上加错了。其实,沈括对奚琴演奏非常了解。《梦溪笔谈》补笔谈卷一记载了一种特殊的独弦奚琴的产生过程:

熙宁中宫宴,教坊伶人徐衍奏稽琴,方进酒而一弦绝,衍更不易琴,只用一弦终其曲,自此始为一弦稽琴格。[58]

有论者据此指出:“马尾胡琴与嵇琴是不同类型的乐器,否则沈括在《梦溪笔谈》中不会将此二者分别述之。”[59]“嵇琴在北宋时代,已经有很高的演奏技巧……同是沈括的记载,为什么一个称为嵇琴,一个称为马尾胡琴呢?可见这两者还可能在形制上有很大的不同。”[60]这种观点是颇为中肯的。那么,所谓“一弦稽琴格”是否具有真实性?我们试看以下两件乐器的图像(见图1、图2)。

图1为布里亚特蒙古人的独弦拉奏乐器苏恒呼尔(大同云冈石窟研究院藏品),图2为塞尔维亚民族的独弦乐器古斯拉(Gusle,塞尔维亚民族博物馆藏品),这些都符合“一弦稽琴格”即独弦琴演奏的形式。从实际的演奏效果看,苏恒呼尔长于演奏抒情性的草原音乐,特别是布里亚特民歌;而欧洲巴尔干草原的游吟诗人在吟唱英雄史诗时通常使用古斯拉乐器伴奏,歌手边拉边唱,不断重复同样的旋律,时而高亢,时而低沉,扣人心弦:这些情况均可印证沈括记载的真实性。稽琴本为二弦内弓乐器(弓弦置于二弦之间擦奏),少了一根琴弦,就变成了外弓乐器,即琴弓在独弦之上擦奏。上述两种独弦乐器都是如此。

----------------------------------------------------------------------

[55]同注[25],第55页。

[56]窦真:《沈括的音乐研究》,2018年郑州大学硕士学位论文,第20-21页;孙星群:《西夏辽金音乐史稿》,北京:中国青年出版社,1998年,第106页。

[57]岳键:《胡琴溯源》,《民族艺术》,2015年,第1期,第92页。

[58]同注[25],第280页。这里的“稽琴”即“嵇琴”,也就是“奚琴”。参见朱岱弘:《我国弓弦乐器源流》,《中国音乐》,1984年,第2期;项阳:《中国弓弦乐器史》,北京:国际文化出版公司,1999年。

[59]贾嫚:《胡琴源流新考》,《音乐研究》,2019年,第3期,第65页。

[60]同注[29]。

当然,使用马尾弓弦和马尾琴弦的奚琴确实属于“马尾胡琴”之列(参见下文对马尾胡琴的定义)。我们看敦煌东千佛洞的一幅奚琴图像(见图3):

对此,研究者描述说:

胡琴图像完整、美观,琴筒绘彩纹,琴头由花瓣、花叶构成,琴杆细长,有琴码,系二弦,琴弓中的马尾夹入二弦之中间。更令人惊奇的是一乐伎正聚精会神地演奏着胡琴。左手持琴杆,手指压琴弦,右手握琴弓,已将弓子拉到弓尖处,欲作向下推弓状。似在与其他乐器一道演奏着古朴典雅、优美动听的乐曲。[61]

这里提到的壁画都是元代西夏遗民绘制的,创作的时间大致在13世纪晚期至14世纪中期,而并非完成于西夏时期[62]这里所说的“胡琴”就是奚琴。奚琴的发展自北宋以来经历了竹片擦奏(竹擦)、木棍擦奏(棒擦)的阶段[63],最后马尾弓弦擦奏成为最理想的演奏方法,现代二胡即肇源于此。笔者认为,作为内弓乐器,马尾弓弦擦奏在奚琴演奏中的运用,乃是由于受到蒙古“马尾胡琴”叶克勒影响的结果。

----------------------------------------------------------------------

[61]庄壮:《西夏的胡琴和花盆鼓》,《敦煌研究》,1997年,第4期,第45页。

[62]杨富学、刘璟:《榆林窟第3窟为元代西夏遗民窟新证》,《敦煌研究》,2022年,第6期;杨富学、刘璟:《再论榆林窟第3窟为元代皇家窟而非西夏皇家窟》,《形象史学》,2022年,第2期。

[63]〔宋〕陈旸《乐书》卷一百二十八《乐图论》称:“奚琴,本胡乐也……盖其制两弦间以竹片轧之,至今民间用焉。”(〔宋〕陈旸:《〈乐书〉点校》,张国强点校,郑州:中州古籍出版社,2019年,第631—632页。)这是对奚琴演奏竹擦法的记录,而俄藏黑水城西夏唐卡《上乐金刚与金刚亥母坛城》中的奚琴演奏图以及敦煌榆林窟第10窟奚琴演奏图,则表现了奚琴演奏的棒擦法。前者参见岳键:《胡琴溯源》,《民族艺林》,2015年,第1期;后者参见郑汝中:《榆林第3窟千手观音经变乐器图》,载敦煌研究院编:《榆林窟研究论文集》,上海:上海辞书出版社,2011年,第577-578页。

四、《元史·乐志》中的“胡琴”:蒙古人的叶克勒

马尾琴弓和马尾琴弦都是北方游牧民族的发明,琴弓的原型就是在狩猎或战争中经常使用的箭弓。尽管沈括诗中的“马尾胡琴”与用马尾弓擦奏的胡琴无关,却在汉文化语境的字面意义上为音乐史确定了一种来自北方胡汉交融地区的古老乐器的名称,因此,我们不妨把用马尾琴弓擦奏的胡琴称为“马尾胡琴”,依据是现存的蒙古潮尔乐器之一叶克勒。从蒙古语发音的角度来审视这一乐器名称,“叶克勒是hihili这个词的音变,两个hihi蒙古语里念成一个长音hii,是由马鬃尾毛一词变化而来的弓弦乐器的意思,也就是马尾胡琴”[64]。正如布林所言:“海丽嘎森胡尔,汉语译为‘马尾胡琴’。”“‘海丽嘎森胡尔’即‘马尾胡琴’,这一称谓应该是和它的文化属性及其艺术特征相辅而行的蒙古语古老的名称。”[65]也就是说,根据传统的蒙古乐器观念,叶克勒是标准的“马尾胡琴”,而这种乐器在元代属于国乐。[66]关于叶克勒的最早记载,见于《元史》卷七十一《乐志》“宴乐之器”:

胡琴,制如火不思,卷颈,龙首,二弦,用弓捩之,弓之弦以马尾。[67]

由此可见,元代宫廷叶克勒的形制特点是卷颈(曲项)、龙首(龙头),演奏方式是用马尾弓擦奏。“火不思”又称“贺布思”,为突厥语qobuz的音译,这种弹拨乐器大约在唐代从中亚传入我国。[68]火不思在元代也属于国乐。“制如火不思”,是说彼时叶克勒的形制与火不思相似。《元史》卷七十一《乐志》“宴乐之器”载:

火不思,制如琵琶,直颈,无品,有小槽,圆腹如半瓶榼,以皮为面,四弦,皮絣同一孤柱。[69]

由此可知,“火不思”是一种四弦的弹拨乐器,“皮絣”即皮绳,实际就是羊肠琴弦[70]。“同一孤柱”意思是四根琴弦置于同一个琴码上,“有小槽,圆腹如半瓶榼”是说这种乐器音箱的正面是圆形蒙皮的,但整体上酷似“瓶榼”(古代的一种盛酒器具)的一半,形制较小。目前,最早的火不思图像见于晚唐时期西域高昌国的古画(见图4)。[71]

古画中的火不思,长颈、勺形、四弦轴并列一侧,制作较为粗糙,但其形制与陕西省蒲城县东阳乡洞耳村元代墓室壁画上的火不思大体一致(见图5、图6)[72]:

这是一幅非常清晰逼真的元代火不思的乐器图像:画中头戴瓦楞帽(帽上有雏鹰的羽毛)的蒙古人正在用火不思弹唱,一人抚掌击节,一人跳蒙古舞(耸肩、曲臂、弯腿,均为马上动作)。根据壁画题记“大朝国至元六年岁次己巳”可知,这幅壁画创作于1269年,属于蒙元时期的作品。[73]这幅墓室壁画所表现的火不思的形制与上引《元史·乐志》的记载是基本吻合的,但火不思音箱的整体形态并没有被表现出来,我们看到的只是乐器的平面,推测平面以下是半卵形音箱,所谓“瓶榼”是也。这件乐器是由一段完整的木料(可能是松木)挖刻而成的,整体比较厚重,属于非拼板的自体结构乐器。由此,我们推测元代叶克勒的制作工艺也大致如此,其音箱也是半卵形的,其琴弦为羊肠琴弦,弓弦为马尾弦。换言之,当时的叶克勒作为弓弦乐器,其音箱的形制受到了来自中亚的弹拨乐器火不思的影响。火不思属于鲁特类抱弹乐器,这种乐器乃是弓弦乐器的鼻祖,尽管二者的演奏方式和音乐特质完全不同。

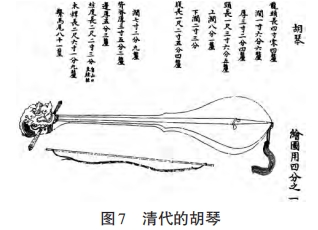

至明清时期,叶克勒的形制发生了明显的变化,以下是清代宫廷蒙古乐队使用的胡琴(见图7)。[74]

----------------------------------------------------------------------

[64]这段话是近期对内蒙古艺术研究所张劲盛博士的采访实录。

[65]布林:《再论蒙古族马尾胡琴类乐器》,《内蒙古艺术学院学报》,2020年,第3期,第53页。

[66]叶克勒在元代属于宫廷乐器。在《元史》卷四十三《顺帝本纪》中,琵琶和胡琴都是分列的,显然其所记载的胡琴就是叶克勒。

[67]〔明〕宋濂等:《元史》,第1772页;〔清〕魏源:《元史新编》卷七十九《乐志》“宴乐之器”,长沙:岳麓书社,2004年,第2140页。

[68]类似的乐器名称如“浑不似”“和必斯”“虎拨思”“琥珀词”“胡不思”“胡拨四”“冬不拉”(Dombra,哈萨克乐器)“托布秀尔”(Tovshuur,蒙古乐器)和“陶什布勒”(Doshpulur,图瓦乐器)等,均为阿尔泰语系突厥语族词汇的音译,其本义都是弹拨。

[69]〔明〕宋濂等:《元史》,第1772页。

[70]〔清〕王芑孙《渊雅堂编年诗稿》卷七戊申下《西陬牧唱词》有一首诗:“《小雅》诗传考牧篇,僸离有唱谱新编。阿谁惯打鸡娄鼓,与我同搊马尾弦。”自注曰:“准、回诸部乐器,多以马尾为弦,无用丝者。其弦之大小,以棕之多少为差,亦间有皮弦者。”(〔清〕王芑孙:《渊雅堂全集》,王义胜整理,扬州:广陵书社,2017年,第113页。)

[71]对此古画,林谦三指出:“到了唐代,有一考古学资料告诉我们:其时西域已有制同后世之火不思的乐器。1905年,勒郭克氏第二次探险时,发掘新疆省吐鲁番西边的招哈和屯(Yar-khoto),得到古画。图的当中画着个喀什米尔装束的妇女,周围有童子数人……其中有一个童子。手里抱着个弦乐器在奏弄。这乐器头上,一边并排着四个轸。槽有棱角,一部分蒙有皮,的确是后世火不思的前身。作画的年代,鉴定不下于第9世纪之初。”〔日〕林谦三:《东亚乐器考》,北京:音乐出版社,1962年,第239-240页。可见火不思在唐代就已经登上历史舞台了。

[72]刘恒武:《陕西蒲城洞耳村元墓壁画》,《收藏家》,1999年,第2期,第16-18页。

[73]陕西省考古研究所:《陕西蒲城洞耳村元代壁画墓》,《考古与文物》,2000年,第1期,第16-21页。

[74]〔清〕允禄、张照等:《御制律吕正义后编》卷75,载《文渊阁四库全书》第217册,上海:上海古籍出版社,2012年,第219页。

《御制律吕正义后编》卷七十四记载了这种“胡琴”的结构、材料:“胡琴似琵琶而下锐,龙首,皮腹,背有脊稜。二弦,以木杆系马尾轧之。”[75]后面还详细记录了其各个组成部件的精确尺寸。所谓“胡琴似琵琶而下锐”,足以表明这里所谓“胡琴”就是叶克勒,由此可见,清代宫廷乐队使用叶克勒的制作已经完全规范化了。《清史稿》卷一百一《乐志》:

胡琴,刳木为质,二弦,龙首,方柄。槽椭而下锐,冒以革。槽外设木如簪头以扣弦,龙首下为山口,凿空纳弦,绾以二轴,左右各一。以木系马尾八十一茎轧之。[76]

“槽椭而下锐”是说音箱为椭圆形而下尖,这是叶克勒音箱的突出特征,尤以图瓦叶克勒最为典型(见图8、图9)。现代图瓦叶克勒的音箱一般都比较大,整体呈椭圆形,底部是尖的,这种制式的叶克勒比较常见。

演奏者可以把音箱的尖部插到靴子里,坐在草原上或者蒙古包里演奏,就有很强的稳定感。叶克勒的琴弦和弓弦全部采用马尾,属于典型的“马尾胡琴”。

结语

以上我们考察了我国古代胡琴的历史嬗变,揭示了胡琴从唐代到明清时代的不同历史内涵,即琵琶、奚琴和叶克勒,同时还涉及了火不思,而以叶克勒为重点。布林指出:“任何一种乐器不可能当它被发明创制出来就立即得到普及,而必然在应用多少年以后,经过多少人的使用实践中反复锤炼发展成熟后才逐步引起更多人们的重视,进而得到推广和普及。”[77]一种新型乐器从民间产生到进入宫廷音乐体系并被历史文献记录下来,这确乎是一个漫长的历史过程。由此推断,叶克勒在元代以前就已经产生并在蒙古高原上流行了,它是北方蒙古系族群的艺术创造。本文属于涉及乐器学、历史学、语言学和古典文学四个领域的跨界研究,而以乐器学为出发点。在科学使用这四个学科的研究方法和文献资料以及充分借鉴时贤的研究成果的基础上,我们对历史上“胡琴”内涵的历史嬗变进行了还原性的考察。我们看到,“胡琴”之名首先产生在唐代,通常是指琵琶这种抱弹乐器,宋代延续了这一传统,而以沈括的《鄜延凯歌》诗其三为代表;至元代,二弦胡琴叶克勒受到高度重视,进入了国乐系统,同时,受叶克勒的影响,西夏遗民创制了使用马尾弓弦与马尾琴弦的奚琴;清代延续了这一音乐艺术传统,叶克勒的制作工艺也进入了高度成熟的阶段。叶克勒是弓弦潮尔琴和马头琴的前驱型乐器,在乐器史上具有特别重要的意义。

----------------------------------------------------------------------

[75]同注[74]。

[76]赵尔巽等:《清史稿》卷一百一《乐志》,北京:中华书局,1977年,第3000页。

[77]布林:《概述马头琴的渊源及其三种定弦五种演奏法体系》,《内蒙古艺术》,2010年,第2期,第123页。