摘要:多声部音乐创作是一种不单纯依靠单一旋律,运用多种手法加入其他织体来共同完成音乐作品发展的重要的手段。本文以冯海云的笙文曲《望江南》系列作品为例. 论述了其作品中,以“唐合音”、中国传统多声部音乐织体形态、西方复调手法、传统文化等为介质,进行多元化融合创新,形成独有的新古典气息的音乐风格。

关键词:冯海云;笙文曲、 “唐合音”;多声音乐技法;传统文化多元化融合

多声部音乐创作是通过多重音乐形象、人物情感交织、环境背景的变换、情节气氛烘托、不同性格角色的“对话”、心理活动等多层设计,而产生的复杂音响创作“工程”。多声部音乐创作手法使音乐表达层面更具深度和多样化。它是一种不单纯依靠单一旋律,运用多种手法加入其他织体来共同完成的音乐作品发展重要的手段。在笙的传统音乐作品之中,单一主调性音乐作品一直占据着主流地位。

2006年10月侨居海外的冯海云①先生,在台湾嘉义,根据姜夔(白石)的《长亭怨》宋词的意境的特点,创作了的一首以多声部创作技法为主、具有古典气息的笙作品。由此,开创了“笙文曲” (Sheng WenQu)新风格样式。之后,他循着文人音乐思路,创作了大量多声性的笙文曲作品,追求委婉细腻、古风雅韵、优美抒情、意境悠远的曲风,深受业界好评而广泛流传。

笙文曲音乐是传统笙文化上的承前启后的创新,是笙音乐创作上的一次新突破。多声音乐的发展,依靠音乐元素、背景、语汇环境等丰富多样的材料,准确细致地传递各种音乐内涵和主题特质的信息。显现出冯海云笙文曲作品创作中所涵盖的多元化文化融合的特点。

本文将以冯海云创作高峰期的笙文曲作品《望江南》系列为例, 探究其多声性音乐创作手法的技术特点,阐述作曲家如何创造性地运用唐合音、中国传统多声部音乐织体形态、西方复调手法、及传统文化等作为介质,进行多声性音乐设计和多元化融合创新,形成独有的、新古典气息的音乐风格。

一、“唐合音”的提出

笙的传统和音继承了中国传统多声部音乐的和声形态,即四、五、八度的和声结构关系。笙保留了这一传统和音特色,清澈通透、纯净明亮的色彩常与旋律并行,这种音程关系反映了旋律化的倾向,这与五度相生的音乐律制、五声调式为主的音乐体系相合,或多或少存在一定的密切的关系。

长久以来,冯海云对日本“唐传笙”的和竹深入研究,并进行解构合成,首次提出“唐合音”的概念,它有别于传统和音。这个“合” 是把不同旋律的重要音、不同和声色彩的共同音有机地组合一起。但是,它们的关系不一定相和。有时会通过一组唐合音的连接(无需强调功能性的连接),注重情绪色彩的培养和变化,从而创新地运用到笙文曲的多声性创作中,使得笙文曲的音响产生极大的新意。左继承说:“现在日本笙传承的” 古典和竹”(即古典和音),基本上保持了唐代笙的古老传统” ②。

以唐合音的不同组合进行多声性音乐创作,包括对位技术、音高关系、节奏关系。句幅关系的处理与主音交替,产生线条的组合形态变化。冯海云在笙文曲《望江南》系列中, 技法娴熟地结合运用了中国传统多声部音乐创作思维、以及西方多种复调作曲技法。 同时, 通过“唐合音” 这一独特的和声,采取旋律隐性的骨干音纵和,为重要的多声部旋律线条提供转接,并进行了局部个性化的处理。由于唐合音的组织结构表现出的音乐色彩趋于“中性化”,使得作曲家独创性的音乐风格特征能够得以趋于统一。这种风格又完全区别于传统音乐风格创作,其和音的创新形态体现在更高逻辑层次上。

王安国说:“多声结构中的旋律与和声因素是密不可分的。为了使和声风格与我们民族的审美心理相适应,要特别注意多声结构中旋律线条的民族风格特点,这是当代中国音乐作品和声创新所应突出强调的” ④。唐合音是笙文曲多声部创作的重要特征之一,通过形态的解析发现,唐合音虽然千变万化,但还是源于传统和音形态的不断繁殖,其独特的逻辑关系值得我们进一步研究。

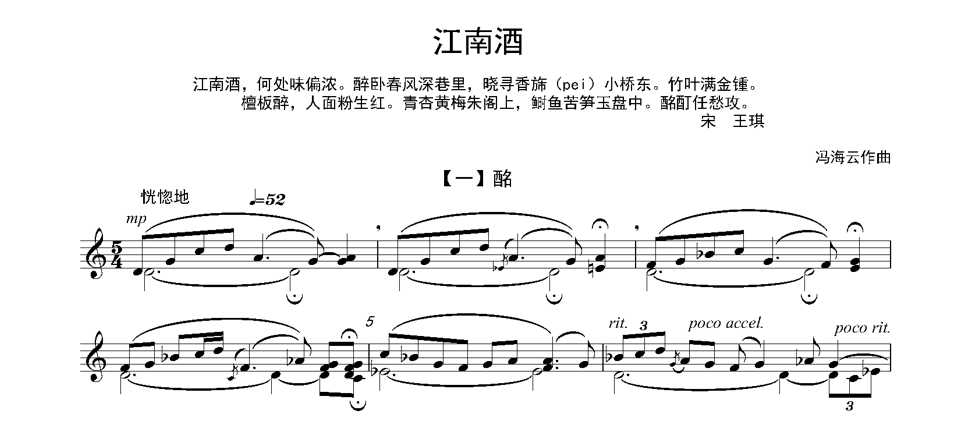

谱例1, 《望江南》系列之《江南酒》2—4小节:

上方谱例来自《望江南》系列之《江南酒》, “酩” 的开始部分。 谱例中,唐合音分别出现在第二小乐句中第2小节的结束处,第三小乐句中第3小节的结束处;第四小乐句中第4小节的结束处。乐曲经历从传统和弦至唐合音的色彩不断变化过程。 笔者认为,连接乐句的复调因素,被唐合音的组合应用所设计,造成旋律的走向的迷离, 它具有双重功能,一是和音色彩的变幻,二是铺垫性的复调,最有特色之处在于第4小节的结束,造成铺垫的下沉。和音结构密集排列,加强了下一小节新的音响色彩与复调旋律功能的期待感, 音乐结构中非稳定因素的增涨,反映出作曲家当下创作文曲音乐时的思维与状态、以及多声音乐的演变的趋势。笙文曲中唐合音的结构可以在节奏连接、旋律结合、音程幅度等关系的无尽的变化,这样为笙文曲的创作带来巨大的空间。

二、中国传统多声部音乐织体形态

“中国传统多声部音乐的思维方式,从总体上说是与整个传统音乐相一致的,主要表现为:各声部以同一旋律的变体在横向进行时作纵向的叠合,体现了分合相间的线性多声思维特征。中西多声思维与多声结构有着极大的差异,其产生的根本原因在于美学观念的不同”③。由于中国传统多声部音乐思维属于非立体性,注重流畅的旋律线条,意在表现出淡雅的意境。崇尚和谐统一发展的审美观。笙文曲创意之初,冯海云在中国传统音乐的多声部音乐创作大多采用对比性不强,较为平和的复调,在和声形态、织体形态上作出细微的变化,遵循中国传统多声部音乐思维,避免造成与传统文化的冲突感。

如上图所示:樊祖荫,《和而不同与不同而和——中国传统多声部音乐的思维特征与中西多声部结构差异原因之探究》

中国传统多声部音乐特征表现在织体形态与和声形态的变化与发展,始终围绕变奏这一手法展开,即使是在对比式复调中,对比声部元素多数也是具有派生性质的,且音乐材料常由主旋律的变化而来,对主旋律的依附性较强。在独立的传统笙曲的创作中,笙的乐器特性显现出与其他单声部旋律的民族乐器不同的优势,可以用单音或固定音型重复的持续音作伴奏背景,实现主调性复调的织体形态。由于缺乏生动变化,多声部发展陷入瓶颈。

冯海云在笙文曲复调演奏实践和写作的这一阶段,首次提出笙的“留指音”技法,借助这一技法很好的处理了织体的变化形态,使乐句的结构、 和声功能意义与声部倾向发生变化。笙文曲的“留指音”的特点,是在保持传统笙曲的创作手法外,更突出了 “留指”和音的色彩变化及复调旋律的流动的支点,继而产生旋律风格的多元化形态。冯海云笙文曲《望江南》系列作品,非常巧妙地运用多声部音乐创作技法, 并推陈出新。

谱例2,笙文曲《望江南》系列作品之《江南月》(第 1—2、第7—8、第9—10小节)

上方谱例中第1小节以g2为留指音, 延续到第2小节,为二声部旋律动机作了线性织体铺垫。此处,将第2小节之前的二度音程叠加成Gsus2挂二和弦再次作线性织体铺垫。这种留指音的递进模式,具有加强语气的功能。在传统笙曲创作中,几乎看不到。第7—8小节是旋律中的留指音延续,配合二声部的展开,形成复调性织体。第9—10小节的“留指音”演变成高低错落的典型的接应性织体。因此, 笔者以为冯海云驾轻就熟地运用了 “留指音”,最大程度地淡化了和声功能意义,增加色彩性的同时,又结合了二部音乐创作的思维。

三、西方的复调手法的运用

西方多声部音乐中,各声部相对独立,更多地使用复杂的节奏组合,音响平衡、对位技术等相互结合,这是现代复调音乐的主要特征。其各个声部对比性较强,多声部结构,显现出旋律线性运动中的各音乐要素的相互作用和复杂的组织关系。复调进行有序对位,织体时而交错、时而同步、相辅相成,将音乐融合为一个整体,体现出由对立走向统一的审美观。

谱例3,笙文曲《望江南》系列作品之《江南竹》(二)竹韵(第37—45 小节)

上方谱例中第37小节—45小节展现了两个不同性格的旋律。他们交织对位形成复调音乐形态。上声部是旋律的展开,旋律和节奏都有所变化。而第二声部在低音区显现出不同的性格对比,在二声部组合时,作曲家还运用衬托上声部的方式,并用相应的节奏进行模仿,来兼顾到声部的统一,以及音乐内在的联系。从45小节第二拍开始添加了第三声部,即固定低音。这种对位的复调模式,加强了旋律的相互流动性,使得旋律线条的长短有序结合,展现了竹的妩媚姿态和韵律之美。在传统的笙曲创作中,独立演奏不同性格的复调性的作品是非常少见的。由此可见,冯海云笙文曲创作进入了比较成熟的创作阶段 。

四、传统文化多元化融合

由于中国传统音乐的“线性思维”为主导,在多声性音乐创作中,要体现中华民族特有的历史文化、心理特征、思维方式、表现方法、审美情趣等综合反映。笙文曲创作集合了中西多元化的音乐创作手法,以及音乐文化要素的运用,始终保持从属于中国音乐内在精神文化的追求,展示艺术美的形式和文化内涵是创作的终极目标。以笙文曲系列作品精细的多声音乐创作布局,从乐曲的结构到演奏技术,从文化传承到多声音乐的创作深度,都体现中国传统文化的属性,表达了含蓄细腻、清新优雅、古韵新声、意境悠远的风格特点。

谱例4,笙文曲《望江南》系列作品之《江南柳》(第1—8、第9—10小节)

上方谱例中第1-8小节是运用长音衬托主调性复调,起到陪衬、烘托、充实的作用。主辅声部“一动一静”、相得益彰。乐句表现出初春的晨色、柳絮纷飞画面融为一体的意境。第9—10小节是两个平行句,装饰性的六连音是应用支声型复调来描述,象征着微风吹拂着杨柳的情景,转接下面就是接应型复调,形成三声部复调。音乐逐渐丰满起来。这里把中国传统多声创作手法运用的恰如其分。

再看以下《江南柳》之三的曲谱,(第96—97、第98—99、第100—104第105—108小节)

上方谱例中第96—97小节三个声部,高音声部始终是持续音,旋律高低声部的对比性较强的模仿型复调。表现出音乐的依恋惜别之怨情。第98—99小节是由第一乐句两小节而变化的平行补充句,音乐运用卡农式的复调,再现了音乐情感的不禁与无奈的情怀。 第100—104小节运用两个不同旋律、不同节奏的复调性织体,以及长、短句的交替,来表现情绪的堆积和内心无限的矛盾。第105—108小节是一个转折。音乐变得高远、清淡。连续组合了主调型、模仿型、接应型复调手法,乐句逐渐缩小,语气越加委婉,似乎表现出一种期盼和寄托,第108小节落在长长的和音上,这是两个二度叠置的唐合音,且处在不同的音区,演奏这个唐合音时,没有任何不协和的音响感。反而,像是内心的两种声音。第109小节至结束,是一个具有古典气息的尾声,与引子遥相呼应而终曲。

不难发现,笙文曲的记谱与演奏都具有一定的复杂性和技术难度,可以这样说,像这样多声性的笙文曲,世界上没有任何一种管乐器可以胜任它的演奏。笙文曲创作的技术难度也是罕见的,显然,作曲家需要通过对中国文化的渗透、理解,形成多声部音乐创作上的独特理念。它需要摆脱了传统的复调创作模式,重塑多元化的思维,应用综合手法,增加音响的色彩感和画面感,追求情、境、意等厚重的传统文化艺术底蕴和音乐美学意趣。冯海云笙文曲创作在音乐形象处理、内心不同层面、景色画面的精细度等方面,可谓鬼斧神工、匠心独运。笙文曲以其独有的文化内质,形成新时代独有的古典气息的音乐风格、

结论

冯海云是笙文曲风格的创立者,其高超的多声性技法通过《望江南》系列作品的几个示例中可窥见一斑。 本文所涉谱例中, 笔者认为,笙文曲作品在多声部音乐创作技法上的独到之处主要有二点。 其一, 将“唐合音”与“留指音”等手法创新与应用, 为多声部音乐创作技法增添新意。 其二, 将中国传统多声音乐织体与西方复杂的多声部创作技术相结合,在根植于中国传统文化的背景下,实现高度融合,形成风格统一。在笙文曲多声音乐创作技术中运用支声性织体、主调与复调性织体、接应型织体、模仿与对比等复调性织体,实现技术与文化融合贯通而不落窠臼。本文希望通过笙文曲系列作品的局部分析,使读者对于多声部音乐创作中,具有当代古典美学文化特征的笙文曲风格、及其多声创作手法有所了解,为传统音乐的创作起到一定程度的参考作用。 由于本文讨论的仅限于局部多声创作手法,对于笙文曲多声性音乐创作技法、以及风格特点的比较等方面, 还需进一步发掘与探讨。

参考文献

①冯海云、1956年10月出生,男、汉族,著名笙演奏家、作曲家、原中央音乐学院教授、国家教育部聘外籍专家)。1985年于中央音乐学院任教,1989年留学澳大利亚攻读作曲硕士(),2007年—2014年回归母校任教,现已退休。

②左继承,《中国十七簧笙与日本笙的比较—探知中国音乐的和声演变》,音乐研究,1996年1月,第38页。

③王安国,《我国当代音乐作品的和声创新问题》[C],人民音乐出版社,第666页

④樊祖荫,《和而不同与不同而和——中国传统多声部音乐的思维特征与中西多声部结构差异原因之探究》[J],中国音乐,2016年01期 第78页

————————————————————

作者:熊学峰,1966年10月出生,男、汉族,毕业于中央音乐学院笙专业、先后师从陆宝发、冯海云、曹建国、闫海登等著名笙演奏家、教育家,现为海南师范大学音乐学院教授,海南大学艺术学院兼职教授、国家一级演奏员,海南省民族管弦乐学会副会长。

知识产权须知:本文刊登的所有内容均由冯海云教授授权。访问者可将本文内容用于学习、研究或欣赏,以及其他非商业性非盈利性用途。在合理使用文章内容时请务必标注文章作者与来源!