《老八板》和《老六板》

民间器乐曲牌《老八板》和《老六板》,全国广泛流传,故又有《天下同》之称。但是,《老八板》和《老六板》,由于结构、速度、节奏节拍和调式与旋律等等方面的不同,变体很多,故又有《八板头》、《八板尾》、《花八板》、《慢八板》、《花六腔》、《慢花六》、《中花六》、《八谱》……等等名称,如有的第一、二乐句都是四小节,每一小节击两“板”,每一乐句共计八“板”; 有的第一、二乐句都是八小节,每一小节击一 “板”。每一乐句共计八“板”,或全曲八个乐句, 每句指一 “板”,故称《八板》或《老八板》(指原形),如有的第一 、二乐句都是三小节, 每一小节击两“板”,每一乐句共计六“板”;有的第一、二乐句都是六小节,每一小节击 一 “板”,每一乐句六计六“板”;或全曲六个乐句,每句指一 “反”,故你《六板》或《老六板》(指原形)。又如第一 、二乐句两句开始的主题旋律相同,仅结尾处不同而组成的 “起”,就称《八板头》;全曲的末句常称为《八板尾》;等等。这些名称,在实际流传中有 时比较混乱。如后来广泛流行的《老八板》、《老六板》,开始的第一、二乐句,基本上都是四小节(或八小节),每一乐句共击八“板”,就不存在所谓《老六板》的第一 、二乐句都是三小节(或六小节)击六“板”的意义了;有些乐曲称为《老六板》,但根据乐曲的主题旋律无再现和结构关系来看,实际应称为《老八板》较妥;或反之,有些乐曲称为《老八板》,但根据乐曲的主题旋律有再现和结构关系来看,实际应称为《老六板》较妥;等等。 这里,为了统一起见,分析下列四首乐曲的结构,以说明《八板》和《六板》的起本概念。

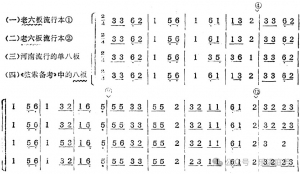

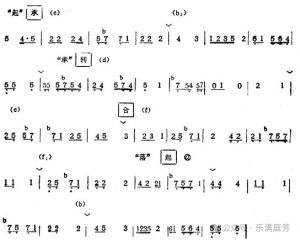

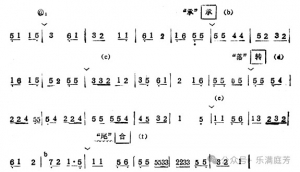

(一)《老六板》流行本①(1955年(音乐出版社《弦索十三套》第一集第7页))

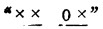

主题旋律二十六小节,每拍击一 “板”(×),共五十二“板”,全曲六句,是有再现的关系,即末句再现“起”的第二句;如果每句称为一“板”,六句就正好是六“板”,这一种即称为《老六板》。

这种《六板》,在速度较快的情况下,就属于具有“起承落”因素的单乐段;在速度中等,尤其是在民间常将后四句单独反复,这样前两句同后四句的分离性较明显,前后两者的 相对独立性较强,就属于有再现的两段;(1956年音乐出版社《昆剧吹打曲牌》第17 页);在速度甚慢的情况下,就可能属于有再现的三段或具有起承转合关系的有再现的多段(四段)。

(二)《老六板》流行本②(《弦索十三套》第一集第7页)

主题旋律三十小节,每拍击一 “板”(×)共六十“板”,全曲七句,末句再现第二 句,同前例比较,除多一句外,其它主题旋律方面相同;并根据有的地方所谓“多一板、少 一板”(如1962音乐出版社《弦索十三套》第三集第31页中用大括号指出的所谓“西城多一板”,“一板”即一句)和尤其是末句也仍有再现的情况来看,这是“多一板”(即多一句)的《老六板》,仍称为《老六板》。

(三)(四)河南流行的《单八板》和“弦索备考”中的《八板》(《弦索十三套》第一集第7页)

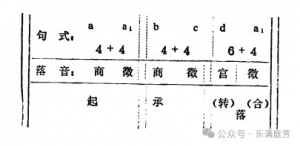

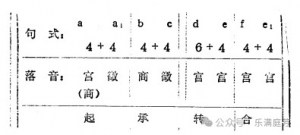

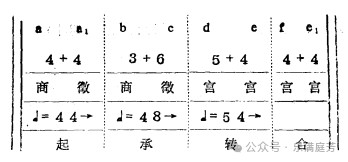

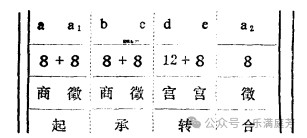

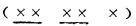

主题旋律三十四小节,每拍击一“板”(×),共六十八“板”;全曲八句,是无再现的关系,即未尾不再现第一、二句;并根据有的地方,如山东民间筝曲中的“八板”变体)称为“大板”)的曲谱,即将每句分别用“壹板”(即一句)、“贰板”(即两句)、 …… “捌板”(即八句)的标志来看,八句正好是八“板”,故称《老八板》。《老八板》的起承转合关系是比较典型的,“起”和“承”在音调、落音、结构关系上前后呼应;“转”则表现在乐句结构扩展和落音变化的关系上;“合”则表现在相同落音的再次强调和反复“转”段中的一句,结构也较方整、稳定,收束的功能明显。

根据以上三种情况来看,典型的结构关系是:

1)有再现的六句(或“多一板”的有再现的七句),共二十六小节或五十二小节五击 十二“板”(或共三十小节或六十小节击六十“板”),是《老六板》。主题旋律有再是现其显著的标志。

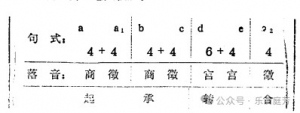

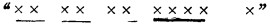

2)无再现的八句,共三十四小节或六十八小节击六十八“板”,是《老八板》。主题旋律无再现是其显著的标志。1958年音乐出版社“音乐知识第一辑”《民间乐曲选》第 50-51页上的《快六板》,无再现的八句,共三十四小节击六十八“板”(a||:a₁ b c d e f e₁:||),是“八板”,实际称为《快八板》较妥。

3)在只有“起、承(转)”的五句情况下(aa₁ :bc:d),由于全曲的再现或无再现的“合” 未出现,就介于《老八板》和《老六板》之间,两种称呼都可;只有“起、承、(转)”的 六句(aa₁:bc:de)情况也一样;但这两种作为一个相对独立的音乐主题,旋律都无再现,都落于宫音,所以认为是《老八板》的减缩较妥。

《老八板》在民间器乐中的变体甚多,有时变化也很大,但在其主题旋律、主题音调、 落音、结构、句法等方面,或多或少有其共同之处。所以,凡是根据民间器乐曲牌《老八板》为主题旋律的变体,如所有由六十八板(三十四小节或六十八小节)组成的传统琵琶小曲和由这小曲联缀而成的文套曲,丝弦合奏乐河南曲子板头曲,某些传统筝曲(河南等曲、广东客家筝曲、潮州筝曲、山东筝曲),以及部分潮州弦诗乐合奏、广东小曲合奏等,在结构上都属于起承转合关系八句的“八板体”类型,在越南,有一首由二胡、独弦琴、十八弦筝、月琴、琵琶合奏的《古乐》曲,也就是我国六十八板的“八板”变体(同我国潮州古乐诗谱的关系较大)。这些也都是一曲多用的衍变发展。

以下列举一些主要乐种中的八板体(包括六板)及其乐曲,并作简要的分析于后。

琵琶小曲中的八板体

在琵琶音乐的遗产中,现存最早见的工尺字琵琶谱,抄于四百六十多年前的明代中叶(1528年),封面题款《高和江东》,旁款“嘉靖七年重阳节,巨川订”。现存的琵琶曲工尺字传谱刻本,重要的有清嘉庆年江苏无锡华秋苹编的《琵琶谱》(1818年镌1819年版、清光绪年浙江平湖李芳园编的《南北派十三套大曲琵琶新谱》(1895年版)、 民元后江苏海门沈肇州编的《瀛洲古调》(1916年版)、江苏浦东南汇沈皓初编的《养正轩琵琶谱》(1929年版),和杨荫浏编的简谱本《雅音集》第二集《琵琶谱》(1929年版)等等。在这些琵琶曲谱中,小曲即有一百多首,文、武套曲有十多首。其中,由于流派的不同,所以在同一乐曲的理解和处理上,甚至曲目、标题、分段和篇幅长短等方面,就有不同程度的差异。但是,在前述的传统琵琶曲谱中,百分之九十以上的小曲都是八板变体。这种八板变体,仅管有的在句、段的落音和调式方面已有一定的变化,但基本上仍不同程度地具有八板的音调或其结构形式的陈述特点。

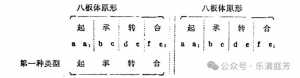

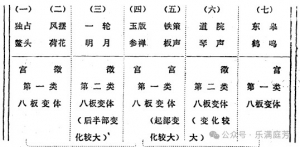

总的来看,传统琵琶音乐中八板变体的小曲,可分下列三种类型:

(一)第一类型——起承转合四个层次的八板体原形或其变形aa₁ :bc:de:de:fe₁(g),或其变形ab:cd:ef:gh等。如:

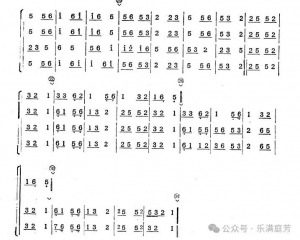

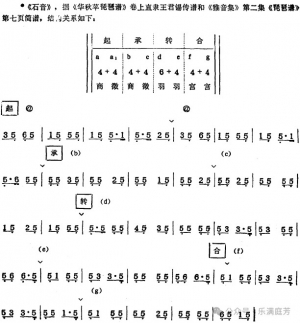

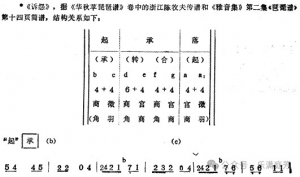

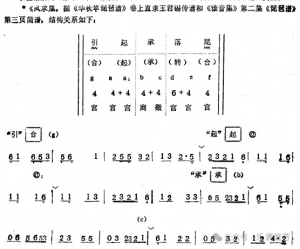

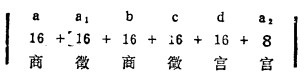

该曲经刘天华改编、王君仅整理(《民间器乐广播曲选》第二集第2—3页,195 7年音乐出版社)和在凌飞熊、周润华编著的《怎样弹琵琶》第122页(1958年音乐出版社)上所载的曲谱,以及由秦鹏章演奏的(唱片3—0744),则在全曲最后再现了起部的下句,增为七十六板,结束在徵音上,综合了“六板”的主题陈述关系。结构关系如下 :

(二)第二种类型——起承落三个层次,即六十八板的小曲从八板体原形的承部开始,八板头的起部则作为结束的落部,(绝大多数为这一类型)。这样,原来起承转合四个层次的结构功能,转化为起承落三个层次,两端分别为落于徵音的起部(原形的承部)和落部(原形的起部),中间为落于宫音的承部(原形的转部和合部),这种类型的落部,其起句也经常不落于商音而是宫音,以强调其稳定性和收束性。如:

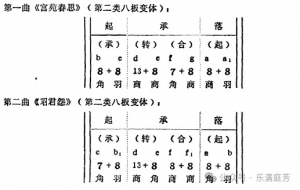

该曲即《南北派十三套大曲琵琶新谱》中的文套曲《塞上曲》之一《官苑春思》。

该曲即《南北派十三套大曲琵琶新谱》中的文套曲《塞上曲》之二《昭君怨》。

该曲即《南北派十三套大曲琵琶新谱》中的文套曲《塞上曲》之五《思汉》。

(三)第三种类型——两端有引子、尾声的起承落三个层次,即六十八板的小曲从八板体原形的合部末句开始,合部的起句则作为结束。这样,八板体原形的合部两句一分为二,分别起引子和尾声的功能,中间为起承落三个层次的主体(原形的起部、承部和转部)如:

该曲谱后的《素串》、《懒梳妆》、《凤求凰》和《葡萄轮》等都属于这一类型。

该曲即《南北派十三套大曲职琶新谱》中的文套曲《青莲乐府》之二《举杯邀月》。

琵琶曲中的八板体

传统琵琶音乐中以一系列六十八板(三十四小节或六十八小节)的小曲联缀而成的文套曲,实际也都是上述三种类型的八板组合而成的变奏形式。如:

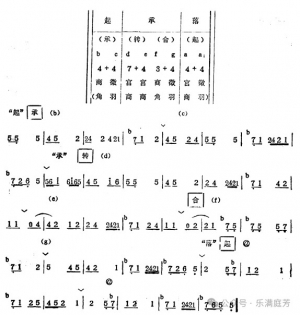

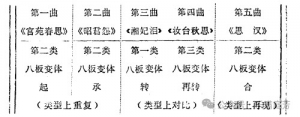

《塞上曲》,曲谱最早见于《南北派十三套大曲琵琶新谱》卷下。该套曲中各个分曲的原形,最早见于《华秋苹琵琶谱》卷中浙江陈牧夫传谱的《思春》、《昭君怨》、《泣颜 回》、《傍妆台》和《诉怨》等五首八板体小曲;经联缀成套曲《塞上曲》后,依次定名为 《宫女春思》、《昭君怨》、《湘妃滴泪》、《妆台秋思》和《思汉》。这首文套曲,偏重于使用左手柔美的表达,同时密切配合了右手的多种指法,并将以徵、宫、商为中心音的正调弹法,实际变为以羽、商、角为中心音的变调弹法,表达了古代妇女的一种哀怨心情。文套曲《塞上曲》,是将琵琶曲中三种八板体类型的小曲联缀而成的变奏体。据孙裕德演奏和载于《琵琶独奏曲( 一 )》第32-39页(1979年上海文出版社,唱片3-2813)上的曲谱,结构关系如下:

这种由一系列类型不同的八板体小曲联缀而成的变奏体套曲,既有其统一性,也有其不 同类型的对比性和相同类型的重复性与再现性;并在整体上具有起承转合的原则,结构严谨,有变化又统一:

《青莲乐府》、曲谱最早见于《南北派十三套大曲琵琶新谱》卷下。该套曲中各个分曲的原形,最早见于《华秋苹琵琶谱》卷上、卷中的《清平词》、《凤求凰》、《三跳涧》和 《玉连环》等四首八板体小曲;经联缀成套曲《青莲乐府》后,依次定名为《清平词》、《举杯邀月》、《风入松》和《石了流泉》。这首气氛平静的文套曲,是将琵琶曲中三种八板体类型的小曲联缀而成的变奏体。第一曲《清平词》,是第一种类型起承转合四层次的八板变体;第二曲《举杯邀月》,是第三种类型两端有引子、尾声的起承落三层次的八板变体;第三曲《风入松》、第四曲《石上流泉》和后又加入增为第五曲的《雨打芭蕉》,都是 第二种类型从承部开始和起部作为结束的八板变体。该曲有卫仲乐演奏的录音(解放前的胜利唱片54568)。曲谱可参看民族音乐研究所丛刊《青莲乐府》,1956年音乐出版社;程午嘉编的《琵琶曲集》第13-17页,1958年音乐出版社。

《阳春古曲》,曲谱最早见于《南北派十三套大曲琵琶新谱》卷上,该套曲中各个分曲的原形,最早见于1860年鞠士林《闲叙幽音琵琶谱》抄本中的《大十样景》、《小十 样景》、《满地金》、《泛音》、《轮子》、《拍板》、《下把》、《满轮》、《燕分》、 《扫头》等第一种类型和第二种类型的八板体小曲;经联缀成套曲《阳春古曲》后,定名为 《春景阳和》、《锦园小憩》、《遍地花开》、《独占鳌头》《风摆荷花》、《玉版参禅》、《道院琴声》、《一轮明月》、《东皋鹤呜》、《铁策板声》和《尾声》。这首文套曲,都是以琵琶曲中第二种八板体类型的形式联缀而成的变奏体,各个分曲的八板头及其变 体都置于末尾作结。曲谱可参看程午嘉编的《琵琶曲集》第22—27页。

文套琵琶曲《阳春古曲》,另有近人汪煜庭(1872 -1951)的传谱,全曲不仅删节成七个分曲,次序也有变动,并由琵琶曲中第一种八板体类型和第二种八板体类型的形式交替联缀而成,这样,就同《南北派十三套大曲琵琶新谱》中的《阳春古曲》的差异较大,后人为了区别起见,就把《南北派十三套大曲琵琶新谱》中的《阳春古曲》称为《大阳春》,汪煜庭传谱的则称为《小阳春》或《快板阳春》。

汪煜庭传谱的《阳春古曲》,结构简练,形象鲜明,情绪明快,音乐既统一又有变化,全曲一开始就以主题鲜明活泼的八板头作起,这种第一类的八板变体之后几次出现,其间则穿插了第二类的八板变体,故这首八板变体又具有循环性的特点,表现了一种明朗的春日景象和欣欣向荣的欢乐情绪。(1962年音乐出版社《民族乐器独奏曲选》第133——138页,唱片3——0078卫仲乐演奏;唱片M——2328刘德海演奏)结构关系如下:

上述的卫仲乐演奏谱与凌飞熊、周润华编著的《怎样弹琵琶》中第86—90页的《阳春古曲》比较,两者的关系如下:

河南曲子板头曲中的八板体

河南曲子是一种说唱音乐,过去它通常在演唱前演奏的器乐合奏叫“板头曲”。这些板头曲,有时也作为独立的器乐曲单独演奏。河南曲子板头的合奏乐器,主要有二胡(也称二嗡)或京胡和筝、琵琶、三弦四件,并有板击拍。所以,河南曲子板头曲实际是一种没有竹管乐器参加的丝弦合奏乐。河南曲子板头曲的四件主要合奏乐器,各有其特点和一定的独立性,所以,脱离合奏关系演奏的话,实际也就各自成为独奏曲,这种情况,以筝独奏多为见。

从现存的板头曲来看,它的结构形式基本上都是由34拍子的六十八小节或44拍子的三十四小节组成起承转合关系的八句,主题旋律就是“老八板”变体。它在速度上总是由慢到快的关系,并可分“快板”板头曲“中板”板颈曲“和”慢板板颈曲三种。“快板”和‘中板”板颈曲,通常用34谱拍子记,三十四小节、每一拍打一“板”,或六十八小节、每一小节打一“板”;“慢板”板头油, 通常用4拍子记谱,三十四小节,每一小节第一拍和第三拍打一“板”,但如果是更慢速度的话, 就加倍记作六十八小节,每一小节打一“板”,以上都是六十八“板”的关系(有时前后句有一、二 小节的增删)。

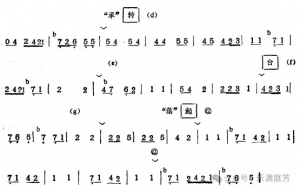

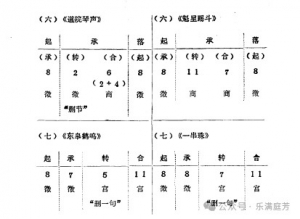

慢板板头曲《打雁》,据民间艺人解释,该曲是企图描写旷野沙洲、猎人打雁的情景。如其中第二十小节(即第五句“转”的全曲高潮处)有射击(三弦滑音独奏)和群雁起飞(合奏)的标题性因素;之后又有雁鸣(琵琶独奏和合奏)的音调。(1962年中央音乐学院中国音乐研究所资料143号《民族音乐》参考资料之十《民族器乐》第41-45页)结构关系如下:

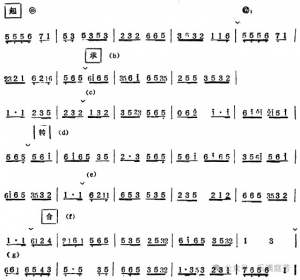

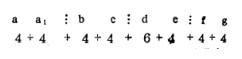

快板板头曲《小飞舞》,主题旋津较多地保留了“老八板”的原形和音调,所以音乐主题的性格也较健朗、活泼,有一定的舞蹈因素和欢乐气氛。《小飞舞》一开始,运用二胡 (京胡)、三弦与筝、琵琶对奏的手法,处理得比较轻巧、活跃;在前后两拍关系上,通常是前音拍多、后拍音少和强音上音多、弱音上音少,并在筝、三弦上常出现切分节奏和滑音效果,颇有起伏,表现了一定的舞蹈姿态,全曲反复时,不仅速度加快、力度加强,并且反复一开始时就变为全部乐器合奏的关系,使音乐情绪高涨,气氛比前热烈,(1955年中央音乐学院民族音乐研究所资料48号《河南曲子板头曲选》第19页)结构关系如下:

有时几首不同标题的板头曲联奏,或一首板头曲由慢到快地反复几次,但不论是几首联 奏或一首变化反复,其主题旋律和基本结构关系都是“老八板”的变体,都是八板体。

潮州弦诗乐和广东小曲中的八板体

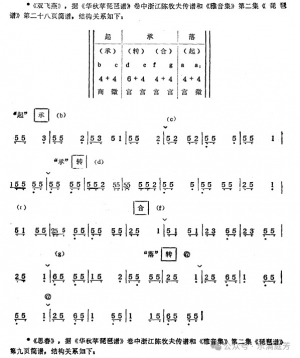

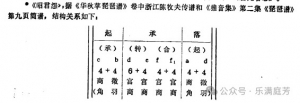

潮州弦诗乐,原是潮州古乐诗谱的演奏形式,后泛指潮州民间丝竹,包括弹拨、竹管等 乐器的独奏和合奏形式。从1958年广东人民出版社《潮州民间音乐选》中的十大套弦诗 乐和四十多首一般流行的弦诗乐来看:十大套弦诗乐的基本主题,都是起承转合关系八句的 “老八板”变体,有的比较明显(如《月儿高》、《大八板》、《玉连环》、《锦上添花》 等),有的则变化大些(如《昭君怨》、《黄鹏词》、《平沙落雁》等;一般流行的弦诗乐, 都是些曲牌音乐和民间流传的其它器乐曲牌,结构篇幅长短不一,但其中也有一些六十八板 的乐曲(如《双飞燕》等),显然也是“老八板”的变体。

以上两类,都普遍运用轻、重三六和头、二、三板等等变化。单曲的主题旋律变化反复的话,通常就是头板(4/4) → 二板(2/4)三板(1/4) 、头板或二板→拷拍→三板(最多见)、头板→三板或二板→三板等关系。这种单曲板式变奏的形式,速度总是由慢到快、音乐情绪逐渐高涨、主题旋律愈来愈紧凑而简练明确。如:

由汕头市潮乐改进会演奏的潮州弦诗乐十大套之一的《月儿高》(唱片M——120),由于运用重三六后就广泛出现变宫(“7”)、清角(“4”)两音,角(“3”)、羽 (“6”)音少见以及其它在乐汇与音调上也有很大变化的缘故,所以头板和三板就同标题内容的表现那样比较清静、庄穆,不如“老八板”的主题原形那样比较活跃、健朗。

潮州弦诗乐十大套之一的《大八板》则不同,由于运用了轻三六就广泛出现角、羽两音,变宫、清角两音少见,就较多地保留了原“老八板”的乐汇和音调特点,所以在音乐表现上,尤其是到拷拍和三板两段较活跃、健朗。

潮州弦诗乐十大套之一的《昭君怨》,也由于运用重三六后就广泛出现变宫、清角两音,后半段主题的各个乐句落音也就很有变化,音乐情绪比较切题。由广东省潮剧团乐队演奏的这首乐曲,在头板和三板之间增加了拷拍一段,三板一段用“双催”的奏法,整个乐曲从哀怨的音调开始,最后在略带激愤的情绪中结束(唱片3——1850)。

在丝竹合奏的广东小曲中,也有一些八板体。如:

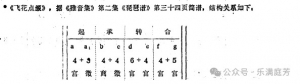

广东小曲《大八板》,删节了“老八板”原形的中间三句,减缩为十九小节。该曲常用的乐汇和乐句结尾型 、切分节奏

、切分节奏 、休止符

、休止符 、前紧后宽的进行

、前紧后宽的进行 与旋律加花等等。使这首八板变体具有了广东音乐的风格特色。(《广东音乐》第一集“广东小曲”第20页,1959年音乐出版社)

与旋律加花等等。使这首八板变体具有了广东音乐的风格特色。(《广东音乐》第一集“广东小曲”第20页,1959年音乐出版社)

广东小曲《雨打芭蕉》,是三十四小节的八板变体

前两句分别落于宫音和徵音。其中,也通过旋律加花、乐汇和乐句的结尾型、切分节奏、休止音、时宽时紧的进行等等在广东音乐中常用的一些手法,使这一“老八板”演变成为富有地方风格特点的广东音乐传统乐曲,曲调优美、明快、类似这样的变体,在广东音乐传统乐曲中有好几首。曲谱可参看1956年广东人民出版社《广东音乐》第8页与《广东音乐》第一集第29页,并可参看比较1959年音乐出版社《琵琶的谱》第20页 所载的“华秋苹琵琶谱”六十八版文板乐曲《雨打芭蕉》。

近年来由潘永璋执笔整理的《雨打芭蕉》(又名《蕉林喜雨》),复奏部分变化较大, 原来的中速变为慢速,拍子拉宽一倍,一开始由高胡主奏的两句慢速曲调,出白前面开始部 分的第1—8小节和第15、16小节,之后在热烈的快板和回到原来的殆拍子中再反复 这两句曲调,并在慢起渐快、弱起渐强中逐步推向到最强的力度结束。(《广东音乐曲选》 第118——126页,广东省文艺创作室编,1977年人民音乐出版社)。

筝独奏曲和其它乐种中的八板体

在传统的筝乐中,如富有地方色彩的山东、河南、广东等地区,都有一套比较完整而系统的筝曲谱。在这些筝曲中,有从民间歌曲或从说唱音乐衍变而成的,有从其它乐器独奏的民间乐曲或从丝弦合奏的板头曲衍变而成的,等等。其中,特别是三十四小节或六十八小节的八板变体或属于八板体结构类型的相当多。如赵玉斋编、1960年音乐出版社《筝曲选集》中的《汉宫秋月》(第40-41页、唱片M142),《四段锦》(第44-45页、唱片M142),《凤求凰》(第32-33页),《高山流水》(第36-37页),《鸿雁捎书》(第38页),《莺转黄鹏》(第38页),《隐公自唤(第41页);赵玉斋编、1963年上海文艺出版社《古筝曲集》中的《寒鸭戏水》(第20—21页、第一段参考唱片31209,《风入松》第26页),《天下同春》(第27页),《竹林秋月》(第35页);曹正著、1963年音乐出版社《古筝弹奏法》中的《出水莲》(第36-37页、唱片M—2300),《小鸟朝凤》第34页),《 昭君和番》 (第38—40页),《闺 怨》(第42一44页),《 天下大 同即《河南八板》第44—46页、唱片3—0487);郑州师专编、1959年河南人民出版社《古筝独奏曲集》中的《落院》(第51页、唱片XM—960),《闺中怨》(第 15页、唱片4—3682),等等。

在古琴独奏曲中,由许元白根据琵琶曲改编演奏的《泣颜回》(《古琴曲集》第一集第 180—181页,1962年音乐出版社),也是一首八板变体,起句反复、末句删节。

在弦索合奏曲中,如:

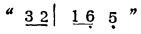

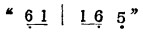

北方弦索乐中的《十六板》,由十六段组成,每段都是三十四小节、六十八拍的民间器乐曲牌“十六板”和“老八板”的结合。在这双主题结合反复出现的十六段中,“十六板” 的主题旋律每次都有变化;“老八板”的主题旋律则基本不变,其中除了同“十六板”主题旋律的变化反复相合时,将第二句尾 有时为

有时为 和七句开始

和七句开始 有时改为

有时改为 外,其他各句都相同。该套曲在合奏中由于双主题的结合,构成了复调化的织体,并在旋律变化的进行中,各种乐器的声部形成八度、纯五度、纯四度和大六度、大七度以及大小三度、大小二度音程的结合,很有特点。变奏体的大套丝弦合奏曲《十六板》,由于主题旋律变化反复较多,全曲较长,故也有人主要选用和稍作改编原曲起承转合四大部分中较有代表性的“一、二:六、七:十一、十二:十六”段作为一套演奏的。(《弦索十三套》第一集第26-81页,1955年音乐出版社)

外,其他各句都相同。该套曲在合奏中由于双主题的结合,构成了复调化的织体,并在旋律变化的进行中,各种乐器的声部形成八度、纯五度、纯四度和大六度、大七度以及大小三度、大小二度音程的结合,很有特点。变奏体的大套丝弦合奏曲《十六板》,由于主题旋律变化反复较多,全曲较长,故也有人主要选用和稍作改编原曲起承转合四大部分中较有代表性的“一、二:六、七:十一、十二:十六”段作为一套演奏的。(《弦索十三套》第一集第26-81页,1955年音乐出版社)

内蒙二人台牌子曲中的《八板》,主题旋律减缩为五长句的乐段。(《二人台牌子曲选集》第23-24页,1960年 内蒙古人民出版社;唱片3-0492)

四川扬琴牌子曲中的《八谱》,主题旋律减缩,并变为||:a a₁ b:|| a2 有再现的形式,实际是“六板”的主题陈述关系。(《四川扬琴音乐》第132- 133页,1959年人民出版社)

江南丝竹乐和四胡独奏曲中有再现的六板变体

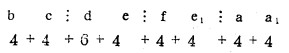

江南丝竹中的各种六板变体,如《老六板》、《花六板》、《慢花六》(或称《慢六板》)、《快花六》、《中花六》、《花花六板》、《叁花六》等,都是有再现的、起承转合关系的七句aa::bc:de:a₁,共计六十“板”(六十小节或三十小节),比原来六句的六板“a a₁bcda₁”多一句(多八小节或四小节)。这种变体,从最后有再现来看 显然就是“六板”类的末句,从转部的第六句(e句)来看显然就是“八板”类的第六句,介于六板和八板之间,但由于最后有再现的关系明显,并同六板的落句和落音(徵调式)相同,所以是六板的变体。这些由七句组成的六板变体,特别是在慢速的情况下,起承转合的四个层次清楚,所以可作为有再现的四段体,即有再现的多段体。如:

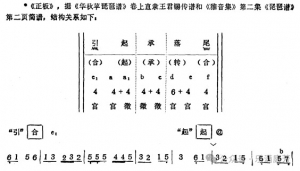

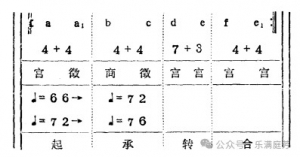

由上海民族乐团演奏(唱片M-032)和由中央广播民族乐团演奏(唱片S-0073)、金筱伯整理的《中花六板》(中国音乐家协会上海分会编的《民族器乐曲集》第54 - 60页,1958年上海音乐出版社),结构关系如下:

由金筱伯整理的《老六板》(上海群众艺术馆编的《上海民间器乐曲选集》第47-66页,1958年上海音乐出版社),结束关系如下:

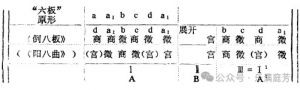

《倒八板》,又名《阳八曲》、《忘工凡》、《无工板》,实际是六板变体,全曲是将有再现的六板的最后两句(第五、六句)倒过来作为开始而替代了头两句;接着就是六板的第三、四句和第五、六句(即最后两句);之后,是围绕徵音和宫音为中心分裂展开的中间部分;最后,再现了六板的第三、四、五、六句。在《倒八板》中,普遍运用了民族民间器乐中常用的“隔凡”手法,将角音(工尺谱“工”字)转为清角(工尺谱“凡”字),具有上四度、下属调的“四变为宫”、“移宫犯调”的关系,富有变化,使老六板赋予了新意,故又称《凡忘工》、《无工板》。全曲按六板原形的句法标记,结构关系如下:

《倒八板》曲谱,开始两句分别落于商、徵音,见杨荫浏、陈鼎钧合编的《雅音集》第一集第47页、1924年无锡乐群书局,《雅声唱歌集》第37页、1928年世界书局;《阳八曲》曲谱,开始两句分别落于宫、微音,见金筱伯主编的《中国古乐曲谱集成》第19页、1949年新光印书馆。

《金蛇狂舞》,是我国无产阶级革命音乐的先驱者聂耳(1912-1935),于一九三四年根据《倒八板》整理改编的,并亲自指挥灌成唱片,广为流传,三十年代初这一时期,正是“五四”以来文化革命统一战线的第三个时期,是一方面反革命的军事“国剿”和文化“围剿”,又一方面是农村革命深入和文化革命深入的时期,聂耳这时投身于抗日救亡运动的洪流,除了创作有一系列优秀的革命歌曲和改编有民间乐曲《翠湖春晓》等作品外,同时还整理演奏了这首民间优秀乐曲《倒八板》,并取名为《金蛇狂舞》。聂耳深深地扎根于群众之中,致力于我国民族民间音乐的研究,继承和发扬了民族音乐的优秀传统,谱写了一曲曲充满激情的战歌,他整理演奏的丝竹合奏《金蛇狂舞》,也表现出了对新中国、 新生活的坚强信念和革命的乐观主义精神,为广大群众所喜爱。

《金蛇狂舞》的主题旋律如六板原形那样,无繁复加花,朴实活泼,节奏节拍紧凑有力,有如表现了民间节日歌舞的热烈欢乐场面。第一部分A的起句后,紧接两小节“七”字锣鼓点,起开场、前奏的作用,气氛热烈。第二部分B,比原曲更扩展了些,情绪高涨,在表现手法上,主要有如下一些方面:

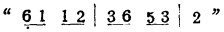

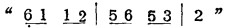

1、二十三小节不分乐句段落贯穿发展,但其中从锣鼓点关系来看,则先是四个“七”字 ,接着是两个“五”字

,接着是两个“五”字 和四个“三”字

和四个“三”字 ,后来是一系列“一”字(×),结构由宽而紧、逐步分裂成“蛇脱壳”体形式(七、五、三、一,> )、末尾以“七”字作结;

,后来是一系列“一”字(×),结构由宽而紧、逐步分裂成“蛇脱壳”体形式(七、五、三、一,> )、末尾以“七”字作结;

2、 层层加紧、贯穿到底的段落中,内在的乐逗、乐关系,有的演奏处理成“领与合”、“吹与弹”、“弹与拉”、“锣鼓”、“弱与强”与“高与低”的前后呼应和上下对比,后用全部乐器合奏作结;

3、 丝竹和锣鼓结合,具有两个不同的声部关系,同丝竹乐器为主的前、后段比较,乐器增多、织体加厚、变化较大,形成鲜明的对比;

4、 开始旋律先后以徵和宫两音为中心,两音并重、上下起伏,到中间则单是两音交替,后以宫音单独反复,在宫调式上作结。

第三部分A₁,是第一部分中的四句再现,它通过中间部分的展开对比后,速度和力度更加快加强,情者更加热烈欢腾,最后三音 ,伴随着铿锵的锣鼓声,在徵调式上结束得坚强有力。(活页器乐曲《金蛇狂舞》,1978年人民音乐出版社;唱片M-2122)

,伴随着铿锵的锣鼓声,在徵调式上结束得坚强有力。(活页器乐曲《金蛇狂舞》,1978年人民音乐出版社;唱片M-2122)

在民族民间器乐中,以某一曲牌为主曲(俗称母曲),接着各种变体(有时变板)连成一套的单曲(板式)变奏体是多见的。上述各种六板类的乐曲,如有层次地、有机地将不同速定的各种变体,由慢到快、变板地连在一起演奏,就是单曲板式变奏体。如:

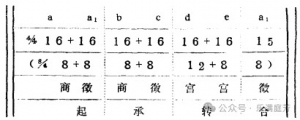

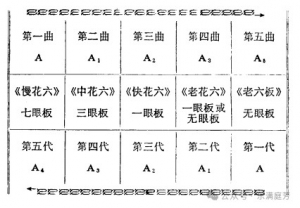

《五代同堂》,就是江南丝竹中大套的单曲板式变奏体乐曲。全曲系将江南丝竹中的《老六饭》原形及其逐步装饰加花的变体《快花六》、《花六板》、《慢花六》五曲,即从有板无限(拍子、俗称无眼板)添眼加花发展到一板七眼(2/4拍子、俗称一眼板)、 一板三眼(4/4拍子、俗称三眼板)、一板七眼(8/4拍子、俗称七眼板)的五曲联缀成套演奏,故称《五代同堂》。这种《五代同堂》的成套形式,在实际演奏中,如同民间其它乐曲常见的规律一样,以慢、中、快的速度组合,即从变体的七眼板到三眼板、 一眼板,最后出现快速 热烈的无眼板主曲,在简练、明确的原形中结束。《五代同堂》的组合关系如下:

在笛子、二胡、扬琴等独曲中,也有不少六板变体的乐曲,基本上都是从江南丝竹合奏 曲中而来的,这里就不一一列举了。

在内蒙古有一首流传较广的四胡(四弦)独奏套曲《八音》,又称《八谱》,由《老八音》、《反点》、《散音》、《四响音》、《闷工》、《尺字》、《工字》和《八音梆子》 八个分曲组成。(《内蒙四弦独奏曲》第38- 46页,1957年音乐出版社);《闷工》 和《八音梆子》唱片03- 0776)前七曲实际都是全国流行的六板变体,有再现的六句。最后一曲,虽然变化较大,但从乐句的陈述关系,包括重复型两乐句开始的格式来看,实际也是六板变体的一类,整个套曲从各个分曲的落音和变化大小来看,可分为成对性的四组——

第一、二曲《老八音》和《反点》,最后都落于徵音:

第三、四曲《散音》和《四响音》,最后都落于宫音,比前两曲紧缩一小节:

第七、八曲《工字》和《八音梆子》,最后又都落于宫音,第七曲删减了六板的起句, 变为五个乐句,有一定的变化;第八曲的变化更大,两端有引子和尾声,更为强调宫音而有力地结束。

民间器乐曲牌《老八板》和《老六板》,在民族器乐曲中的运用和衍变发展是多种多样的,涉及的乐种和乐曲也是广泛而大量的,以上从曲式范畴归纳阐述为“八板体”的内容, 仅是一些主要的和基本的方面,本文限于篇幅,其它一些乐种中的八板或六板变体,就不一一列举了。我们在挖掘收集整理我国民族民间音乐的工作中,在探讨我国民族民间器乐曲规律的课题中,“八板体”和八板体乐曲的衍变发展及其创作方法,值得进一步加以总结和研究。

——选自《民族音乐学论文集》(《中国音乐》增刊),

南京艺术学院音乐理论教研室编,1982年5月第1版

作者简介

叶栋(1930-1989),历任上海音乐学院教授、民族作曲系副主任。1949年入上海音乐学院学习,师从贺绿汀、丁善德、桑桐等教授。1981年发表《敦煌曲谱研究》一文引起强烈反响。曾发表《敦煌壁画中丝弦琵琶及其唐乐》、《唐传筝曲和唐声诗曲——兼论唐乐中的节奏节拍》等论文,出版《民族器乐的体裁与形式》、《唐乐古谱译读》等著作。