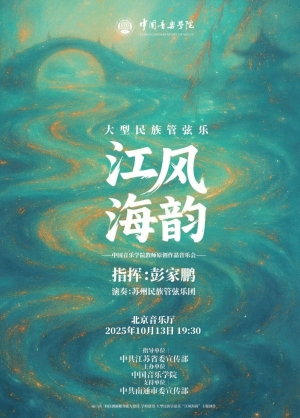

如今,地方民族乐团进京演出已不鲜见。然而,能够如苏州民族管弦乐团这样多次亮相北京,并持续吸引观众在演出日欣然前往音乐厅的团体,仍属少见。2025年10月13日晚,时值国庆中秋双节假期结束后的首个周一,北京音乐厅内掌声不绝。这场由中国音乐学院主办、指挥家彭家鹏携手苏州民族管弦乐团呈现的音乐会,为首都秋夜增添了动人的音韵色彩。

初看海报与节目单,或许有人会产生一丝疑问:在这场以中国音乐学院作曲家与教师原创作品为主的音乐会上,为何由苏州民族管弦乐团担纲演奏?作为国内重要的音乐学府,中国音乐学院不仅希望展现本校作曲系教师的创作才华,更要验证乐谱在转化为舞台音响过程中所迸发的艺术生命。而苏州民族管弦乐团,这支同样年轻的职业乐团,恰好成为实现这一艺术转化的合适载体。于是,两个同样年轻的群体在舞台上形成双重呼应:一方面是年轻的乐团在表演整体上的锐意精进;另一方面是以青年一代为主的作曲家们,在创作观念与技法上的前沿探索。二者的艺术融合,共同展现出民族音乐在当代的鲜活面貌。

《江风海韵》音乐会是中国音乐学院作曲系在多次主题创演实践之后,推出的又一高质量艺术呈现。对深植于江南文化语境的苏州民族管弦乐团而言,此次演绎可谓恰逢其境,使其在二度创作的广阔空间中,得以深入挖掘音乐的表现潜力,不断拓展艺术美感的边界。在这场创作与演绎交织的结构性对话中,苏州民族管弦乐团作为一支地方乐团,所展现出的专业素养令人瞩目。在指挥彭家鹏的统领下,乐团上下凝聚一心,于音色中见微妙弹性,于音响动态中构筑结构张力,更在每个乐句的演奏细节处精心雕琢,展现出高度的专业控制力与艺术感染力。他们成功将静态的谱面符号,转化为一幅流动而富有呼吸感的音画长卷,以丰沛的音响层次与真挚的情感传达引起共鸣,深深打动了听者,也为这支年轻乐团的成长历程,再次留下了扎实而精彩的一笔。苏州民族管弦乐团以本场的高水准演出再次证明,“年轻”并非经验的匮乏,而是意味着开放的诠释视野以及勇于挑战定式的艺术胆识。

而本场音乐会所彰显的“年轻”特质,更深层地凝结于本场音乐会作品所蕴含的创作观念与美学挑战之中。以江南风韵为统一命题,8首原创作品、8位不同作曲家,这一结构本身即构成一场富有张力的艺术实践:每位创作者都需在共享的地域文化语境中,挖掘地域特色音乐元素,竭力突围以避免同质化。正是在这种命题挑战的“竞争”中,驱使作曲家开始大胆探索音色、技法与表达的边界,凸显鲜明的个人风格,但同时又必须维系作品在整体风格框架内的协调与统一。这无疑是对作曲家综合能力的一次集中考验,而最终呈现的八首作品,既展现出成熟作曲家们不失年轻锐气的艺术心灵与探索精神,也精彩印证了青年作曲家带来的创造力、应变力与生命力,共同构筑起当代民族音乐创作中“一题多解”的生动格局。

回望来路,老一辈作曲家与演奏家在呈现作品时,往往有着最为纯粹而直接的艺术追求,他们致力于捕捉听众的耳朵,留下能够深入人心、广为传唱的旋律片段。这看似质朴的追求,实则是经典作品得以诞生的根本所在,背后是千锤百炼的艺术匠心,以及对大众审美最本真的尊重。而当下的创作者与演奏者,在探索音色可能、拓宽表现维度的同时,亦需时刻铭记来路。“一代有一代之文学”,传统文化的生命力,正是在这样的代际接力中,经由今人的突破与重构得以赓续与焕新。但同时,对青年一代创作者而言,如何平衡现代性与民族性,也是当今回应时代的呼声中,无法回避的核心命题。实际上,现代表达与民族根脉并非对立,而是能够相互激发、彼此成就的创作伙伴,本次《江风海韵》音乐会,正是“年轻”力量作为桥梁,连接传统土壤与当代语境,并让二者共同生长的生动例证。