中国器乐文化大视野

上海音乐学院研究生部实践教学学术讲堂

2021-2022学年 第一学期

第七讲

《旋 律》课后感(一)

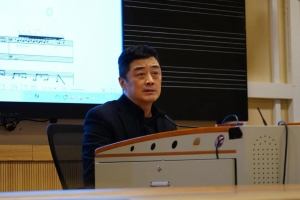

冬日虽至,寒风并未刮散老师同学们的热情。上海音乐学院(汾阳校区)北楼416教室里,我们有幸邀请到了作曲家,上海音乐学院教授、研究生部党总支书记,上海计算机音乐协会会长陈强斌教授为我们带来了一场别开生面的讲座——《旋律》。他用生动形象的语言,丰富多样的素材为我们的听觉留下了深刻的印象。

首先,陈教授用“为何不是每个人都能成为钢琴家?”这个问题,来开启今天的讲座。在这个问题的解答中,陈教授充分强调了听觉的重要性,因为对比普通人,钢琴家们在听觉上的运用会在一定程度上高于普通人。一位优秀的演奏家,能够充分掌握旋律中的松弛-紧张、紧张-松弛-释放这些潜藏在乐曲中的奥秘。

纵向与横向的听觉训练

然后,陈老师用《二泉映月》和《普庵咒》来逐步展开讲解旋律,对比这两首曲子,我们可以发现,《二泉映月》并非完全的作曲作品,但是民间音乐家华彦钧,在自己拉奏的过程中,通过自己的听觉逐步完善。陈老师告诉我们:《二泉映月》可以作为一首经典的曲目,来作为民乐系的同学,摸索去写出自己的曲子的模版。而《普庵咒》则不强调旋律本身,但是强调乐句的呼吸,进入乐器和听觉本身。这是一首能够让人回归自然,使人自然进入清净境界的曲目。在课堂上听这首曲子,能逐步抓住我的耳朵,有种“如听仙乐耳暂明”的效果。

琵琶《普庵咒》

紧接着陈教授生动有趣地向我们讲述了自己教学过程中,自己的学生反复摸索,探究旋律本身的故事。由此我们不难发现:在学习的过程中,“理解”和“实践”的重要性。对于作曲者而言,需要在作曲前了解这个乐器本身,对于演奏者而言,要尽可能给作曲者更多的可能。这是一个磨合的过程。我们要不断去思考,无论处于什么身份,都要努力进入音乐本体之中。这些都对我们有着很好的启发。

最后我们听到了一些和电子音乐融合的一些作品。这些作品在保留乐器本身特色的基础上,进行多方位的融合。是一种别具一格的创新,能够让人耳目一新。

这次的讲座我收获到了很多:作为民乐系的学生,我们要去思考和探索曲目本身,所带给我们的情绪,要用耳朵去听,去找旋律中的特色。同时也要一直努力学习,学习更多的知识,去收获属于自己的乐曲,要有坚持不懈的奋斗精神。其次,要努力作出改变和创新,要将自己的所学所想融入自己的演奏中,这样我们才能变成更好的自己!感谢陈强斌教授为我们带来的精彩的讲座!

上海音乐学院民乐系

2019级竹笛专业学生 庄紫玉

《旋 律》课后感(二)

伴随着气温初降,我们也迎来了由作曲家陈强斌教授带来的“中国器乐文化大视野”系列讲座第八讲——《旋律》。整节讲座形式与之前不同,没有采用ppt的讲解形式,陈强斌老师以案例为主,注重以听觉讨论,并将旋律的概念加以引申,归结为“趋势”,即时间流程中的一种形态。可以说是从松弛到紧张、紧张到松弛,甚至从紧张到释放等。在一个时间点开始,在另一个时间点结束,甚至无终。

首先,陈老师以趋势来理解和讲述旋律,通过研究《二泉映月》的简谱,发现其落音几乎都是在宫音和徵音,结构清晰,且趋势非常明显。琵琶曲《普庵咒》由许多单音构成,不强调旋律本身,但强调语句和呼吸,注重听鉴时进入到乐器和听觉本身。

课堂案例《心经》

之后,陈老师带领我们鉴赏了很多不同乐器、不同风格的作品。合唱形式的《心经》,所用到的音都在五声音阶内,但曲调会自然地根据地区改变,比如江浙地区的心经会有江浙地区的调子。由此可见地区不同,也会对旋律运动的趋势有所影响。《真如双解》是一首由演奏家写出的作品,只有一句旋律,不同声部、不同结构,纵向、横向润色旋律。陈老师建议作曲家学习乐器、了解乐器,进入到乐器本身,而演奏家去尝试作曲,运用乐器,不再局限于演奏本身。《丝》是陈老师自己的作品。琵琶、中阮、古筝三种乐器交相呼应,旋律声部交替,时缓时急,将每种乐器的音色与技法展示出来,展示出乐曲的趋势。陈老师强调,听觉并不仅为纯粹的听觉,更是一个动态,即为趋势。

旋律作为音乐中的重要要素,是经过艺术构思而形成的有组织、节奏的序列。而这次通过聆听陈老师的讲座,让我开始用动态的思维去理解旋律,作为表演专业的学生,也应该不局限于乐器本身,多去挖掘乐器之外的东西,提升自己的总体涵养。再次感谢陈强斌教授带来的精彩讲座!

上海音乐学院研究生部

2020级竹笛专业学生 张婧怡

《旋 律》课后感(三)

2021年11月23日下午三点半,我们迎来了“中国器乐文化大视野”系列讲座的第七讲——《旋律》。本次讲座的主讲人是作曲家,上海音乐学院教授,上海计算机音乐协会会长陈强斌教授。本次讲座通过演讲、解析音频、互动等方式给大家带来了一场听觉的盛宴。

讲座中,首先提出“趋势”二字的概念。旋律就是一个结构音乐的本体,音高、节奏、乐句都是一种趋势,从松弛到紧张、或紧张到松弛、或紧张到释放都是一种趋势。

从演奏的角度。例如,钢琴是个机械装置,钢琴家弹一个音与我们弹一个音应该没有区别,但为什么别人就能是钢琴家呢?为什么我们不是呢?技术是一方面,但其实很重要的是听觉,听觉能判断出下一个音的趋势,好的听觉才能更好的把握手的力度感。继而提出了和声学的问题。和声建构起复杂的结构听觉,形成一种音乐的结构思维。和声是一种听觉训练,分为纵向和横向。纵向相当于“声音的频谱”,是对声音本质的理解。横向是趋势,音乐的松弛与紧张之间的关系。另外,假如只考虑和声,将纯粹三和弦结构运用在民乐队?从听觉上我觉得是很奇怪的,所以,和声的写作规则是一方面,但是我们要以大视野的视角去进行旋律的延伸——就是纵横一体的延展。

从写作的角度。中国传统音乐中没有作曲家一说,更多的是演奏家、文人。民乐乐器的出音常常是游移的,不是稳定的一个音高,因此,照本宣科做和声的理解是无法一致的,顺势而为非常重要。民乐的创作中要考虑民乐的音色、乐器本色的味道、演奏法等,以趋势的方式理解旋律,再去构建旋律。例如,二胡作品《二泉映月》。乐曲中的落音几乎都在“1、5”,落音都可能是功能意义上的终止式,但在和声学习中乐曲结束才能用终止式。这种落音为终止式功能的概念不符合作曲创作的规则,但《二泉映月》则是最经典、影响最深远的一首中国民乐作品。陈强斌教授提出,每个演奏者都应以《二泉映月》为模版,进入到乐器和音乐的本体,创作一部关于自己乐器的作品。另外,在传统音乐中一首乐曲通常围绕一条主旋律,通过加花、润色形成整部作品。所以,对于民乐来说旋律是最重要的。

从语言语调的角度。讲座中还分享了一些采风的录音:有模仿毛主席讲话而奏出的音乐;有和尚们的唱诵,唱出的都是5个音的音块。音乐最早的来源与语言有关系,尤其是民歌。所以,人声语言当中的语调在音乐旋律中能做出合理的趋势。

聆听陈强斌教授的讲座让我受益颇丰。作为演奏专业的学生,在中国乐器的学习进程中,我们应认识到乐曲的演奏和创作是一家,应互相交流、学习借鉴。感谢陈强斌教授为我们带来精彩的讲座!

上海音乐学院研究生部

2020级古筝专业学生 陈俐雅

下 期 预 告

第 八 讲

从“音乐剧”到“音乐剧场”

—以交响京剧《白娘子·爱情四季》为例

主讲人:尤继一

时间 | Duration

11月30日 下午15:30(周二)

线下课堂 | Place

上海音乐学院(汾阳校区)

北楼 416教室