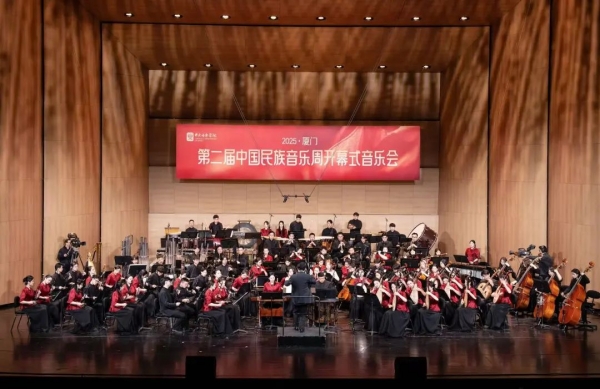

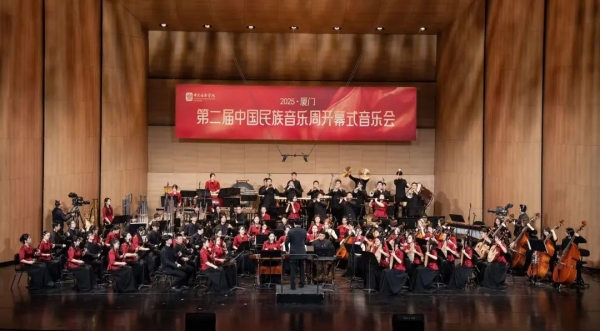

3月21日,2025·厦门第二届中国民族音乐周开幕式音乐会在闽南大戏院隆重举行。中央音乐学院党委常委、副院长柯扬,中央音乐学院原院长王次炤,福建省委宣传部副部长陈勇,厦门市人民政府党组成员、副市长廖华生出席开幕式。

柯扬在开幕式致辞中代表中央音乐学院党委书记于红梅、院长俞峰向福建省厦门市人民政府、所有承办及协办单位的帮助表示感谢。他指出,第二届中国民族音乐周不仅是呈现一场场高水准的音乐会,更是搭建一座连接传统与现代、专业与大众、殿堂与生活的桥梁,本届音乐周将以乐为媒,共赴这场跨越数千年的对话,以心为桥,共筑民乐高质量发展的未来。

厦门市委教育工委副书记、市教育局党组副书记、二级巡视员施琦婷首先代表厦门市委教育工委、厦门市教育局向中国民族音乐周的顺利举办表示祝贺,向中央音乐学院对厦门艺术教育的关心与支持表示感谢。她指出,2025·厦门第二届中国民族音乐周形式多元、内容丰富,既为美丽鹭岛带来一场美育盛宴,也是高水平、深层次合作的生动写照和意义所在。

壹 始远行以连心,越山海以和鸣

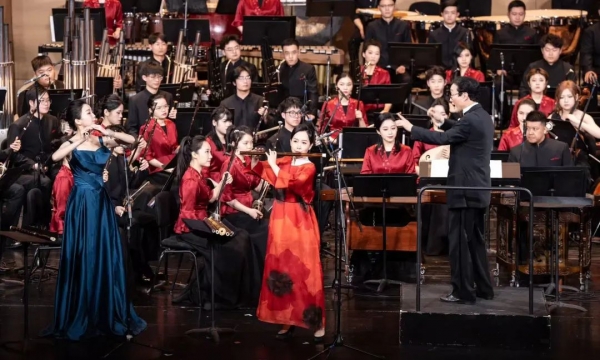

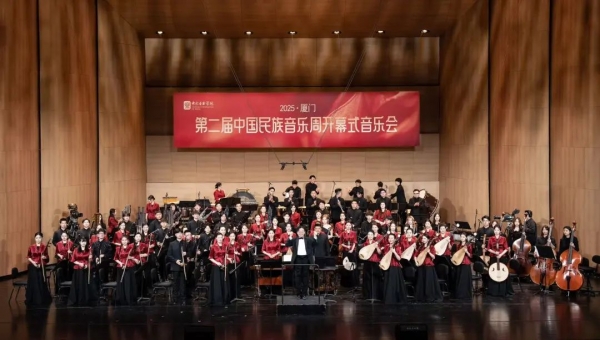

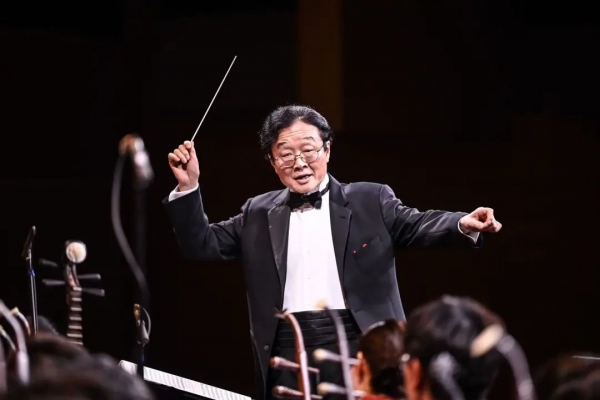

开幕式音乐会演出阵容强大,名家云集,新秀荟萃,不仅展现了优秀人才的顶尖实力和中国民乐的独特魅力,更是集中彰显了当代民乐与大众情感共鸣、与时代精神同步、与当代审美共振的崭新风貌和广阔前景。新加坡华乐团荣誉指挥、美国印第安纳南湾交响乐团桂冠指挥、著名指挥家叶聪执棒中央音乐学院民族管弦乐团,青年竹笛演奏家范临风、冯天石,青年二胡演奏家闫国威,琵琶演奏家张强教授,青年琵琶演奏家于源春、刘小菁等民乐演奏家与中央音乐学院优秀师生齐聚一堂、集体亮相,在“十四五”规划收官之年,在推动中国式现代化行稳致远的关键一年,以纵览古今的风骨神韵、气势磅礴的时代气象奏响传承中国文脉、彰显中国风格、展现中国气派的璀璨华章!

开幕式音乐会引发观演热潮,演出前夕门票全部售罄,四层剧院座无虚席,吸引漳州、泉州等周边地区大批观众跨城赴会。现场观众热情高涨,掌声此起彼伏,既展现了民众对本届民族音乐周的高度关注与参与热情,也彰显了中国民族音乐作为国家文化软实力的重要组成部分,正焕发着蓬勃生机,更让我们对中国民乐的当下发展和未来前景倍感振奋。

承接第一届中国民族音乐周开幕式音乐会中“历史性与地域性交相呼应,专业性和人民性并蒂生辉”的出发点,本届开幕式音乐会在当代民乐的多元风格呈现中激活文化肌理,拓宽审美追求,形成“创新性贯穿始终,专业性融入细节,情感性直抵人心”的精神内核。既为第二届中国民族音乐周奏响了响亮的开篇,又在民族音乐传承与发展的现代化图景中呈现出近十年来的浓墨重彩。开幕式音乐会主要呈现四大特点:

以精湛技艺展现民乐创演的专业性水准;

以创新表达凸显经典作品的时代化演绎;

以历史文脉深化情感张力的多维度共鸣;

以多元意象彰显审美气质的当代性意涵。

始远行,跨山海,在历史意蕴与当代情感交织的“镜头”下,一幅跨越千里、熔铸古今的音乐长卷在“面朝大海,四季花开”的鹭岛自然生发、渐入人心!

贰 揽国风以聆韵,谱韶音以骋怀

在艺术创作的多元化发展进程中, 中国民族音乐以其别具一格的审美风格、灵动和谐的文化气质、深微致远的精神追求,为中华民族波澜壮阔的文明图景绘就了听觉艺术的瑰丽画卷。开幕式音乐会的6首作品以展现当代民乐精益求精的专业水准、兼容并蓄的艺术魅力和因时制宜的鲜活内涵为切入点,多维度、多层次地展现民乐博大精深、源远流长的文化血脉与守正创新、履践致远的时代精神。

“山水之为物,禀造化之秀,有无穷之趣。”从微妙意趣到无限意境,祖国的山海江川孕育了中华民族的文明脊梁,构筑起中华儿女世代栖居的精神家园,凝聚着中国民族音乐的“诗心”,流露着不竭的灵感清泉和审美意涵。

“面朝大海、四季花开”是厦门最有诗意的城市注脚。中央音乐学院为本届中国民族音乐周特别委约作曲家罗麦朔创作了一首以《四季花开》为题的民族管弦乐新作品,并在开幕式音乐会上首演。作品用热烈明丽的音符,向这片终年温暖明媚的土地擎献生动鲜活的礼赞。锣鼓铿锵、琵琶翻腾、弓弦倾诉交相呼应,笛声与唢呐的旋律荡气回肠,犹如鹭岛日夜鸣响的澎湃潮音。在涨落之间,万千气象翻涌而出、慷慨激越、涤荡人心,为第二届中国民族音乐周奏响了第一缕春意。

从东南边陲的明媚海岛,到极目青天的无垠草原,作曲家张朝笔下的《七彩之和——绿·风之歌》着墨于草原的绿色,在这首作品中,民族乐器的丰富音色被巧妙地开发、运用于整体音响景观的构建:弓弦以泛音传颂长调,扬琴以拉弦摹拟呼麦与口弦,借助独特的声音意象与长于抒情、饱含情感的旋律,我们仿佛看到天地遥远,牛羊身披烟霞,飞鸟净空,清风伴着牧歌播撒,宛如天籁。随之,在音乐戏剧性的对比中,这幅静美的画卷从万籁俱寂走向群声欢腾,如同从天籁般的自然,走入烟火里的人间。

“凡音者,生人心者也。情动于中,故形于声。”从江南烟雨到塞外长风,辽阔的中原大地为中华民族赋予了丰富多彩的生活方式,也为我们浸染了独特而深刻的情感样态。溯古及今,中国民族音乐始终承载着这片土地上人们的情感,并由此获得了鲜活的血肉和跨越时空的动人魅力。

在双竹笛协奏曲《热情与冷漠的邂逅》中,作曲家李博禅摘取“热情”与“冷漠”这一对极富对比性的情感样态,以曲笛和梆笛这两件形制共轭而性格相左的乐器,打造出一场精妙绝伦的音乐戏剧。这部为双竹笛量身定制的作品,并非对传统协奏曲协奏-竞奏模式的复刻,而是通过两把竹笛在音色与技法上的对比,在邂逅、追逐与叠织的音响效果中,在疏与密、动与静、虚与实之间描绘两种情感心境从冲突走向交融的生动过程,既展现出范临风与冯天石两位竹笛演奏家高超的技巧与精妙的配合,也充分凸显了民乐宽广而细腻的情感表现力。

由吴祖强、王燕樵和刘德海创作于1973年的琵琶协奏曲《草原小姐妹》是中国近现代民族音乐史上的一座壮丽丰碑,它用丰富夺目的技巧、充满戏剧性的音乐叙事和热烈鲜明的时代气质谱写出一曲关于勇气与奉献的赞歌。在叶聪的指挥与张强、于源春和刘小菁三位琵琶演奏家的演绎下,这首历经50余年的经典佳作焕发出属于时代的光芒。整首作品声势恢宏、一气呵成,在整体的呈演构思上更强调现代感、戏剧性和交响化;在张强的领奏下,三把琵琶以气势磅礴的齐奏和错落有致的华彩展现出立体的音响效果,在高质量演绎经典作品的基础上,注入了当代民乐的风格追求、当代情感的独特期待和当代审美的蓬勃气质。

“收百世之阙文,采千载之遗韵。”从审美气韵到精神风骨,赓续千年的历史文脉为中国民族音乐注入了得以不断与时俱新的根基和底气,锚定了未来发展的尺度与方向。

中国是诗歌的国度,在璀璨的诗句中,蕴含着中华民族的风骨与精神。本届民族音乐周出品人、著名二胡演奏家于红梅教授创作的二胡协奏曲《墨梅》以诗入乐,将王冕“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤”的文人风骨融入音乐意象,以悠长的气息演绎墨梅的优雅气韵,用温柔与坚韧兼备的音色诠释文人的高洁风骨。闫国威手下的琴弓,仿若一支如椽画笔,于山水间潇洒落墨,悄然生花,在深幽清远中蕴含着坚定、澎湃的生命力。

民族管弦乐曲《国风》取材自我国最早的诗歌总集《诗经》,以传统琴曲《梅花三弄》的主题为动机贯穿始终。管钟率先勾勒出“梅花三弄”主题的轮廓,恍若千古回荡的金石之声,为整首作品赋予中华雅乐的灵魂。弓弦将主题完整地引入并以全奏展开,民间音乐旺盛的情感与蓬勃的力量跃然而出。这首作品就正如《诗经》中的“国风”,脱于民谣之形,而诉高雅之情。中国的民族音乐,它的灵魂可以如凌冬开放的梅花,直指高洁无际的天空,却又永远饱含着动人肺腑的热忱与温情。

在掌声雷动中,指挥家叶聪率领乐团以《鼓浪屿之波》返场,向这座“面朝大海、四季花开”的爱乐之城致敬,致敬他与中央音乐学院民族管弦乐团的再度携手,致敬中央音乐学院与鹭岛的仲春之约,更昭示着两届中国民族音乐周从形式到理念的辉映与延续——潮音鼓浪越山海,春澜千叠共和鸣。

叁 溯根脉以传薪,振遗响以生光

“以古人之规矩,开自己之生面”。文以化之的传承,革故鼎新的开拓,不仅彰显于技术技法的不断创新,更体现于精神血脉的相承相连,在古今对话中实现传统精髓与时代精神的交相辉映。我们可以看到,开幕式音乐会在作品呈现和价值理念上,站在了更广阔的文化视野里,突出探寻审美气质的多重表达和情感传递的当代共鸣。以古开今、传承创新的民乐作品精彩纷呈:

在《四季花开》《七彩之和》中,生机盎然、灼灼其华的自然景象跃然于心;

在《热情与冷漠的邂逅》《草原小姐妹》中,多姿多彩、斑斓形色的情感张力奔涌而出;

在《墨梅》《国风》中,承载千年、光华璀璨的悠悠文脉,辉映着中国文化的弦歌不辍,中华文明的博大精深。

启于自然意向,盛于人文情愫,止于历史文脉。当我们探究6部作品艺术性的关联,似乎更加能够捕捉到本场音乐会中清晰而有条理的精神演变和内在意蕴,一源一情一脉形成“长于大地、顺于情感,源于劳作、寓于人民,相盛于今朝”的脉络图,这是开幕式音乐会奔涌流淌的情感张力,更是中华优秀传统文化千载不息的生动图景。今天,第二届中国民族音乐周的盛大开幕,回应着中华文化历史长河日夜不息的交融汇通,又以聚合之力让我们再次站在民乐历史的峰峦上眺望,我们看到:

这个生动图景大笔点染于中国民乐层出不穷的精品力作中。从第一届开幕式音乐会的10首作品到本届的6首作品,两场时隔一年的音乐会相互照见,映出一个灼灼盛放的璀璨之约。曲目的减少并不影响技术的展现、情感的表达和意蕴的承载,反之,较首届以传统性为着力点探索民族音乐的当代性表达,本届开幕式音乐会更加着色于以时代新作凸显普适性的审美气韵和大众性的文化旨趣。在一次又一次的掌声雷动中,两个多小时的舞台景深在作曲家们的精品力作中,呈现出当代民乐的创演风貌,拓宽了创作思维的文化纵深。

这个生动图景赫然标注在中国民乐生机勃勃的人才辈出中。如果说,第一届开幕式音乐会用“名家云集”来形容,那么本届音乐会更加凸显的是“新秀荟萃”,一年前,二胡演奏家于红梅、琵琶演奏家章红艳、笛子演奏家戴亚等享誉海内外的民乐名家悉数登场,在首届民族音乐周的开幕式舞台,构筑了当代民乐的艺术高峰;薪火相传、生生不息,一年后,青年竹笛演奏家范临风、冯天石,青年二胡演奏家闫国威、青年琵琶演奏家于源春、刘小菁等中坚力量,以卓越的技巧和稳健的舞台表现力,展现了中国民乐代际相传的不懈攀登。两届开幕式音乐会交相呼应,正是中国民乐高质量发展的充分见证!

这个生动图景澎湃激荡在中国民乐长风万里的壮阔前景中。历史的纵深,造就了时代的气韵。近百年前,刘天华站在传统与现代的交界处振臂高呼:

“国乐之魂,在于传承与革新。我们必须一方面采取本国固有的精粹,另一方面容纳外来的潮流,从东西的调和与合作中打出一条新路来!”

由此揭开了民乐全面快速、高水平发展的历史篇章,一百年后的今天,在刘天华先生诞辰130周年之际,他所提出的“振兴国乐,唤起民族精神”“国乐与西乐并驾齐驱”的美好愿景已然实现。正如开幕式音乐会中我们看到的:中国民乐以波澜壮阔、恢弘磅礴的气势和力度,让创造性转化创新性发展在新时代民乐的繁荣画卷中刻下气象磅礴的时代史诗,在中华文明的历史长河中繁华似锦、气象万千!

现场观众感言

现场观众李欣:“我从泉州特意赶来看这场音乐会,真的不虚此行!现场的氛围和视频里完全不一样,音乐的力量直击心灵。艺术家们的表演非常投入,每一个音符都充满了情感。特别是一些熟悉的旋律,经过他们的重新演绎,焕发出了新的生命力。希望这样的音乐会能经常举办,让我们这些音乐爱好者有更多机会近距离感受艺术的魅力。”

集美大学音乐学院琵琶教师陈雯雯:我曾是中央音乐学院万千学子中普通的一员,当以校友身份坐在第二届民族音乐周开幕现场时,掌心竟沁出了20年前艺考抚弄琵琶时的微汗。舞台灯光亮起的刹那,恍惚间,当年民乐系走廊里飘荡的琴声似乎又在耳边响起。

毕业12年来,我在厦门任教,深深感受到母校给予我的不仅是扎实的专业根基,更像一个温暖的家。母校就像带着家人的温暖,来看望远方的孩子们。见到曾经的老师、同学、师哥师姐、师弟师妹欢聚一堂,感动之情油然而生,心底涌起浓浓的归属感,又找回了回家的感觉,这真真切切印证了那句“中央音乐学院的毕业证书上印着‘中央音乐学院的光辉将永远照亮着我们’” 。

祝福母校越来越好,将中国音乐之美播撒到祖国各地!也愿中国民族音乐周越办越好!

“中华文明是革故鼎新、

辉光日新的文明,

静水深流和波澜壮阔交织。”

站在中华文明永续传承的战略高度,习近平总书记深谙中华优秀传统文化深厚的内涵和底蕴,多次强调传统文化的历史影响和重要意义,赋予其新的时代内涵。在习近平文化思想的指引下,源远流长、博大精深的中国民乐正以奔腾澎湃的创新之势迈向荡气回肠、千载不息的万里长空!

山海奔涌,绵延不绝;疏源浚流,与古为新。2025・厦门第二届中国民族音乐周正式开幕!

立山海之间,擎民乐之光,奏中国之声!