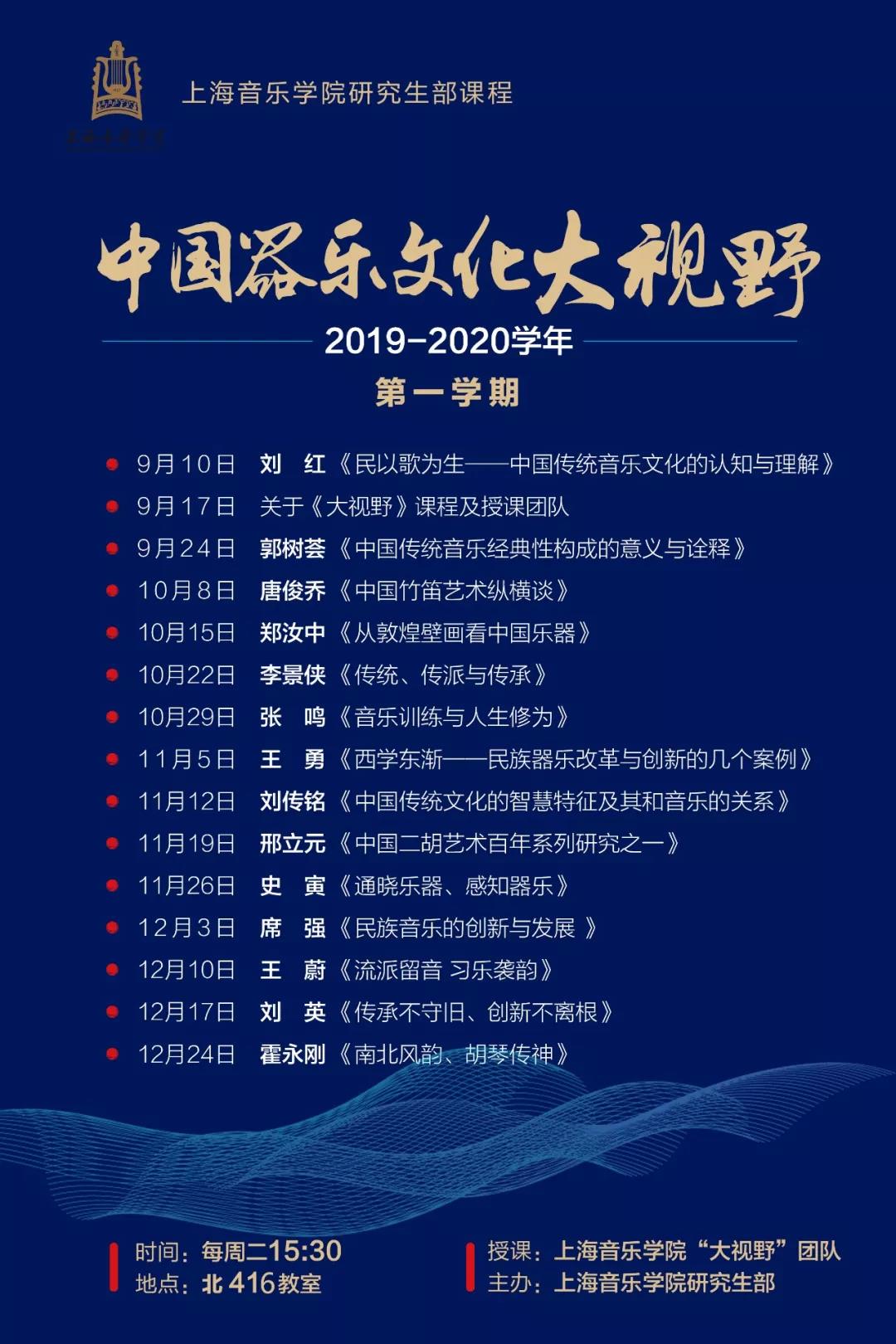

上海音乐学院研究生课程

中国器乐文化大视野

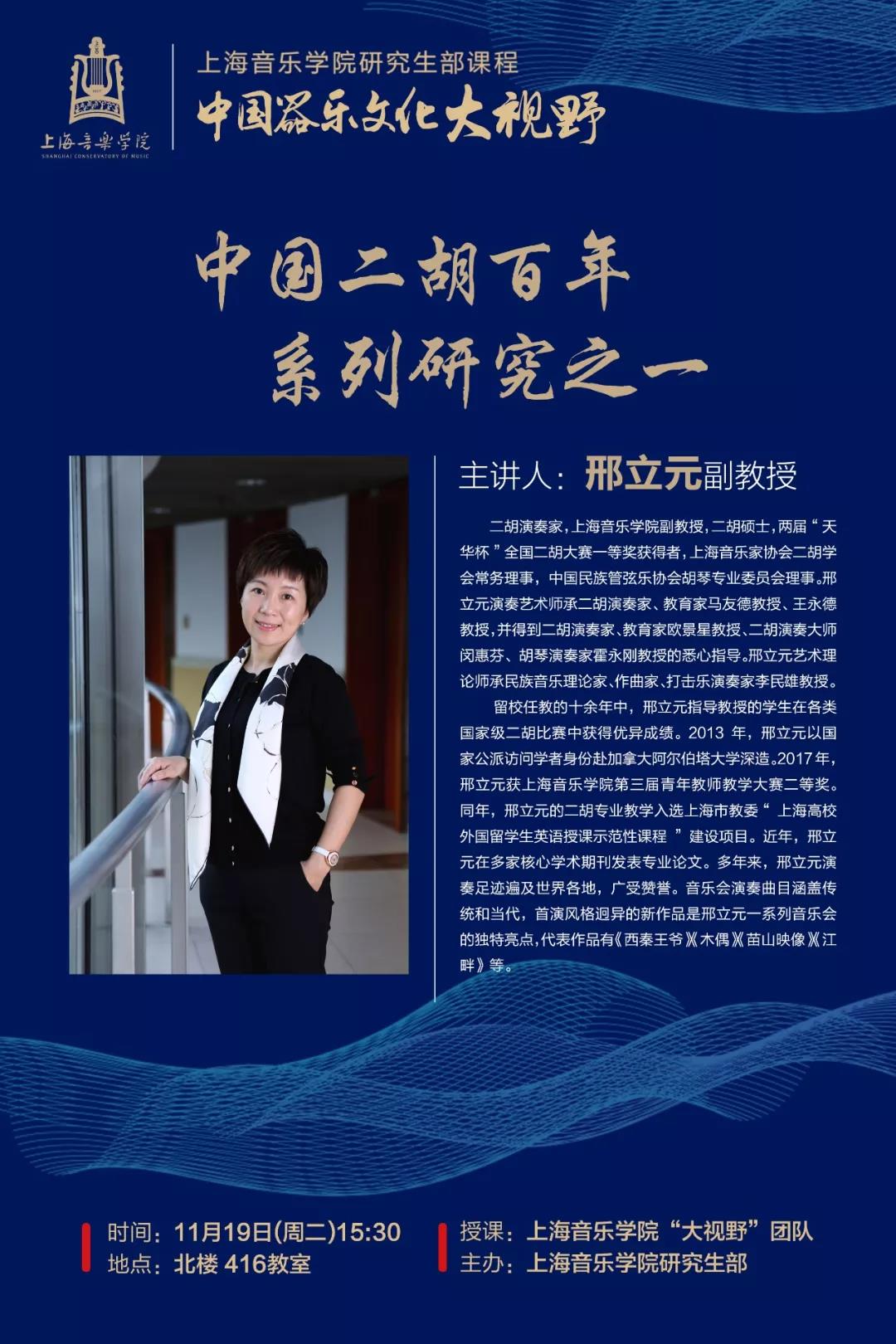

11月19日下午,邢立元副教授作为《中国器乐文化大视野》系列课程教师团队中最为年轻的老师,为我们带来了精彩的一课——《中国二胡百年系列研究之一》。

1915年,二十岁的刘天华先生在失业、贫病和丧父的背景下开始酝酿二胡曲《病中吟》,在而后的音乐会上,《病中吟》让学生们耳目一新,甚至在校园里传唱病中吟的曲调。《病中吟》的问世给中国民族器乐,尤其是二胡独奏曲的发展带来了非比寻常的意义,在新文化运动的背景下,二胡作为独奏乐器的角色登上历史舞台。

邢立元老师以人物、时间为线索,在对大量文献资料细致的调查作为参考依据的基础上,从刘天华到周少梅,从吴伯超到蒋风之、陆修棠,将中国二胡自1915年以来前五十年的发展娓娓道来。对于二胡表演专业以外的同学和爱好者而言,这堂课更是使我们对于二胡艺术的发展有了一个具象而系统的了解。

《病中吟》对于20世纪民族器乐创作领域所具有的开拓性作用,二胡的发展也同时带动了其他民族乐器,诸如琵琶、古筝等的创作、表演,教育传承也进入了一个全新的时代。在课后提问的时间,邢立元老师也在回答李景侠老师问时提到,在当时,曲目的增加,交流机会的增多,使我们在竞争和合作的状态中不断发展,“大家都把最好的东西拿到上海来交流”。当年的上海音乐学院就是在这样的大环境下,在挑战和机遇中不断前进。

从刘天华到陆修棠,老一辈的民族音乐家一生都怀抱着发展祖国民族音乐的宏愿,改革、创新、融合、发展,使二胡从伴奏乐器走向独奏舞台,使二胡在中国近代民族音乐发展史上流下了浓墨重彩的一笔。

我想,一百年后的我们站在如今上音的舞台上,脚踏的是这百年来丰富的文献史料积淀,头顶的是一百年前的先贤在动荡不安的时代背景下为我们开辟的一片新的蓝天。而对于我们来说,如何在当代时代背景下使不仅限于二胡而是所有的民族器乐登上一个新的台阶是我们需要思考的问题。这个台阶是什么?如何跨出这一步?有许多许多值得我们在这节课课后衍生的问题等着我们去发现和解决。但无论如何,回首看中国二胡百年,我们发现在这浩浩汤汤的时间长河中,涌现出无数朵翻涌的浪花,二胡是受益者,其他的民族乐器亦是,我们更是。

上海音乐学院民乐系大三学生 朱睿

邢立元《中国二胡艺术百年系列研究之一》

课后感(二):

11月19日下午15:30,《中国器乐文化大视野》系列课程的第十课由邢立元老师讲授《中国二胡百年系列研究之一》,在上海音乐学院北楼416教室顺利开讲。邢立元老师研究整理了二胡专业教学的脉络,从教材、体系、大纲展开,为我们讲述了二胡发展与传承。

1915年,刘天华开始创作《病中吟》,代表着二十世纪初新文化运动背景下,二胡作为独奏乐器登上了历史的舞台。1923年刘天华定稿了《病中吟》并让学生在星期音乐会上演奏,让师生们都耳目一新,纷纷传唱起了《病中吟》的曲调。可见在当时,《病中吟》的受欢迎程度非同寻常。刘天华因为自身丰富的经历,在教学上有着多种融合,有他自己创作的练习曲、在江南学习的江南丝竹、通过听记广东音乐与民间音乐的素材,以及自己创作的独奏曲。周少梅作为刘天华的老师,对刘天华的改革创新有着重要的影响与启迪。周少梅采用了口传心授教学方法,刘天华完整记录了周少梅对曲子的各种加花,并一一比对。

我们要学习借鉴刘天华老师的学习、传承方式,多听多想,在模仿的基础上加以自己的理解和思考,才能产生好的音乐。刘天华在二胡的教学内容与方法、演奏技巧和乐曲的创作形成了自己的风格,并培养一大批二胡艺术家如吴伯超、蒋凤之、陈政铎等,并影响了百年之中与百年以后所有的二胡学习者。

课堂中,邢老师为我们展示了《怎样拉好二胡》此书。此书是1963年陆修棠编著,其中有音阶21条,练习曲7首以及50多首的乐曲。全书围绕“怎样”分了十个章节,包括“怎样换把”、“怎样定弦”、“怎样使二胡拉的好听”、“怎样使乐曲优美”、等。可见从这阶段开始,陆修棠先生开始关注二胡的音质与音色、演奏的风格技巧。注重音色优美,动作放松,如“四两拨千斤”的灵巧性这些都是上海音乐学院的二胡教学演奏特色。

课程最后,邢老师回望百年前的二胡大师们,发现他们都有着共同的特点。1.他们都是多门器乐集于一身 2.演奏、创作、教学集于一身 3、东西乐学集于一身。在如今的时代,我们在演奏、作品上逐渐变强,但在作品理论上却稍显薄弱。邢老师认为在之后的教学研究中,因加强音乐心理、技术心理、舞台音乐的审美的理论研究。回望这百年二胡发展,从刘天华先生开始,一代代大师都在传承和继承着前辈们留下的精华,彼此交流、竞争、合作,让二胡逐渐规范化、系统化。百年后的我们,更应承担起二胡发展的责任感与使命感,让二胡在历史长河中留下浓墨重彩的一笔。

上海音乐学院研究生部 沈铭