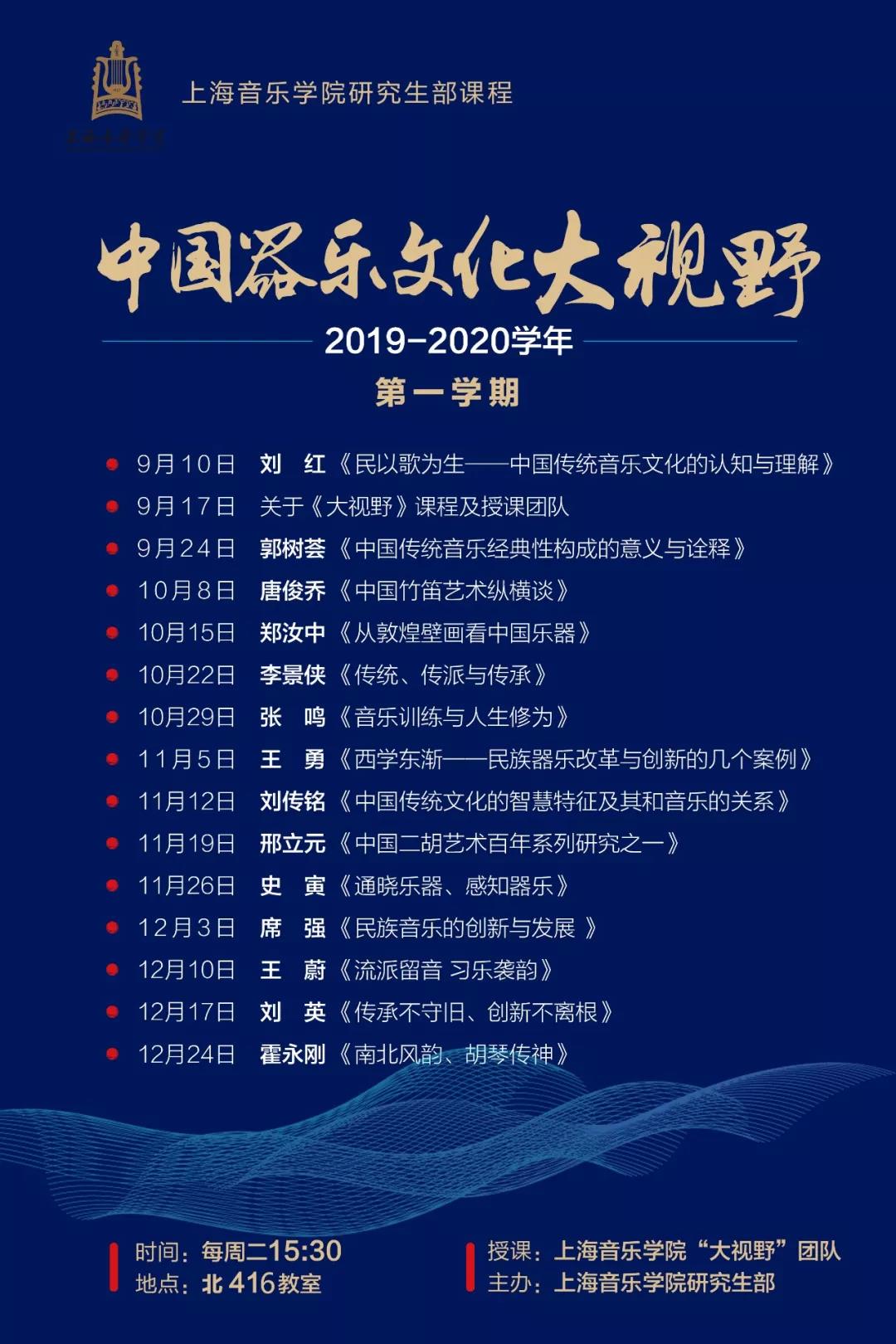

上海音乐学院研究生课程

中国器乐文化大视野

本周的《中国器乐文化大视野》由霍永刚教授开讲,题目为《南北风韵、胡琴传神》。霍永刚老师作为一位专业的板胡演奏家和教育家,为我们展现了板胡的别样魅力。

板胡是中国民族拉弦乐器中最重要的一员,板胡质朴、有个性的特色也让它在所有拉弦乐器中别树一帜。板胡有南方和北方风格之分,南方与北方都有着个自的韵味和风格,不可缺失。北方的板胡其音量宏达,擅长表现高亢、激昂、热烈欢快的情绪;南方的板胡擅长表现清峭细腻的情感。

霍老师从板胡的形制、分布的地区和分类向我们细致的介绍了高音板胡与中音板胡的区别,并且现场为我们演奏了自己带来的高音板胡与中音板胡。高音板胡与中音板胡形制上最大的不同在于:高音板胡无音窗,中音板胡有音窗。高音板胡在霍老师的手里既可以演奏出《月牙五更》的柔美,又可以演奏出《花梆子》的刚烈。中音板胡声音多用于秦腔、陕北道情、兰州鼓子等,声音浑厚柔和,比高音板胡低五度。在拉中音板胡时,霍老师提出了对板胡琴弦张力的控制。板胡对横向控制的要求极高,例如二度、四度修饰的控制,对揉弦的控制等。学会演奏时控制乐器,对琴弦的控制要讲究、细致,抓住曲子韵味,才能将乐曲演奏的动听动人。

板胡在很多地区的戏曲中都担任着主奏乐器,霍老师一一为我们分析。其中《秦腔牌子曲》给我留下了深刻的印象,全曲的速度时快时慢,节奏与力度多变,非常富有戏剧性。另一首《月夜》,霍老师用电子音乐为底,配合以胡琴群,运用了现代的音乐制作手法和地道的阿宫腔风格,让作品风味更佳浓郁。值得一提,其中乐曲的开头是霍老师自己编写了一段旋律,与全曲基调十分融合。

南北风韵,范围之广让人震撼,而在学习地方戏曲风格时唱、拉、演奏缺一不可。现在的我们,都缺少对地方特色音乐的理解与认识,在以后的学习生涯中,我们要多汲取各地不同的风格与特色,将小众的民间音乐和戏曲传承下去。

上海音乐学院研究生部 沈铭

霍永刚《南北风韵、胡琴传神》

课后感(二):

11月26日下午,上海音乐学院『大视野』带来了霍永刚教授的“南北风韵·胡琴传神”中国胡琴文化系列课程,此课程计划以板胡、二胡等胡琴为主体,结合个人演奏学习经历分别讲述其历史文化背景及发展现状及演奏技法,本次授课内容为板胡家族简述。

板胡作为民族拉弦乐器中重要的一员,相传源于明代,随梆子腔的产生而发展开来,南北皆有分布而在北方有重要影响。又因其音量宏大而饱满,善于表现丰富的情感,这使得在板胡的发展过程中,与各地方戏曲、民歌、曲艺密不可分。在初步了解中音板胡、高音板胡的分类后,霍永刚老师将板胡担任主奏与伴奏的剧种以省为单位划分作了简要介绍。

从河北的河北梆子、隆尧秧歌到陕西秦腔,高亢热烈的气氛有着汉子壮实的呼喊;从浙江婺剧、广东潮剧到福建右词南剑调,清峭柔远带来了南国细腻的情思。从北到南,板胡的广泛分布,与其长期扎根戏曲、曲艺的发展形态密不可分;也从另一点上说明了,板胡并不是一件狭义上的“地方性风格乐器”,而是可以随地域、随风俗文化流转而适应的,风格广泛、可塑性极强的拉弦乐器。

正因如此,霍永刚老师强调了在演奏各地方风格时不仅要做到基本的南北分离,还要将同一省内因方言“十里不同音”而形成的不同风格区别开来,在实际生活中,一方面以陕西为例,不能以笼统的“陕北风格”一并称呼。霍老师将秦腔传统剧《秋江月》之一折《打镇台》与眉户调联奏、取自阿宫腔的《月夜》现场试听略作区分,从修饰“欢音”、“苦音””的不同手法,以及对琴弦“横向控制”在不同揉弦中的不同频率,可以进行较为浅显的区分;另一方面,对于同源不同风的剧种,如发源于陕西的碗碗腔与流传到山西孝义后形成的孝义碗碗腔,同根同祖。孝义碗碗腔因在晋剧、孝义皮腔、汾孝秧歌及方言等影响下发生的变化,造就其独特的风格,我们也应将其与前者区分开。

“传统戏曲、曲艺中板胡庞大的风格体系对板胡独奏的发展产生了较大的影响,由此在日常教学中,在学生演奏带有风格性独奏作品时,会讲解和要求其必须要了解其相应的历史文化背景与相应的音视频资料,有条件的鼓励其观看剧团演出、实地采风。”

为此,现场聆听的观众也踊跃提出了在演奏和学习中的疑问。

如:“具有二胡演奏基底的学生如何学习板胡”、“板胡作品创作的疑问”、“实际学习中如何快速地道的掌握地方风格”等问题。

霍永刚教授一一作答。从二胡到板胡的学习,应首先“扎好马步”——打好二胡的基础,从观念上正确的认知二胡,再去学习和探索板胡的演奏,以免二者皆失。在二胡与板胡的学习中,坚持“两条腿”并进,24个大小调音阶琶音练习与风格性技法练习并重,不可作“坡脚的行者”,也为当代板胡作品的创作留有更大的空间。音阶琶音练习在合适的方法中可以刻苦的机械性的训练,而对于风格性技法,除学生的自行探索外,教师也应具有相应水准引导学生,从这一点上看,“口传心授”永不过时,学“心法”与学“技术”都是演奏者需要掌握的技能。这也民乐学习传承的客观因素所决定的。

上海音乐学院本科四年级 板胡 樊传浩