中国器乐文化大视野

上海音乐学院研究生部核心课程

第 九 课

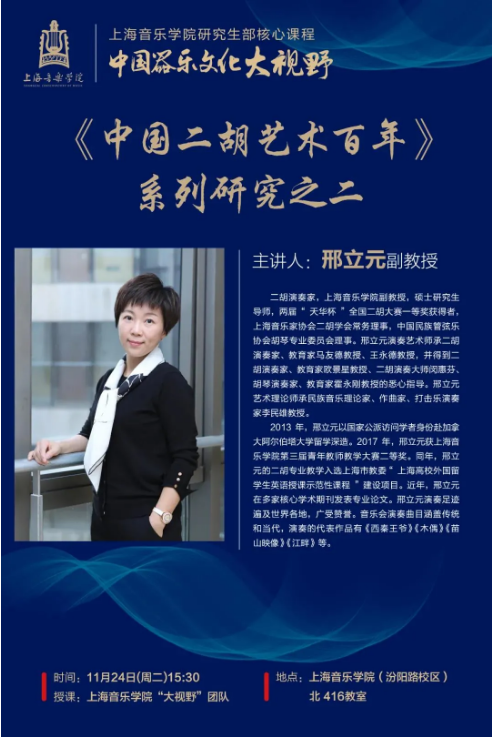

2020年11月24日15:30,“中国器乐文化大视野”系列课程第九课在北楼416教室开讲,由上海音乐学院民乐系副教授、硕士生导师、两届“天华杯”全国二胡大赛一等奖获得者邢立元老师,为我们带来了精彩的一课——《中国二胡百年系列研究之二》。

此次的课程邢老师延续了《中国二胡百年系列研究之一》的时间脉络,由刘天华的十首二胡名曲引入,从二胡艺术的师资力量储备及发展出发,为我们分享和讲述了一代代名师名家是怎样成长为复合型人才,并用持续发展的音乐理念为音乐事业奉献一生的。

从刘天华作品引入,谈吴伯超的《秋感》

在讲座中,我们欣赏和学习到了许多名家的音频、视频资料。如,陆修棠老师创作并演奏的《怀乡行》,王乙老师演奏、项祖华老师伴奏的昆曲《朝元歌》,项祖英老师演奏的《山村变了样》,孙文明老师创作并演奏的《流波曲》,沈凤泉老师演奏的《慢三六》,吴之珉老师演奏的《春诗》和林心铭老师演奏的《弹乐》等等。能有机会在课堂上欣赏到这些珍贵的历史音像资料,对我们学生来说实在是一件非常幸运和幸福的事情。

此外,从邢老师的详细的讲述中,我们可以了解到这些前辈们的学习背景都是十分广泛的,集专精和通才于一体。这些业界前辈和老师们在学习上博采众长,海纳百川,这与上海音乐学院民乐系建系之初的理念不谋而合。

上海音乐学院民乐系作为国内最早设立的民族音乐专业学科,集民族音乐理论、民族乐队指导、戏曲音乐及民族器乐演奏四大专业于一体。如,陆修棠先生在1933年进入上音学习的时候主修琵琶,兼修声乐,美声和昆曲尤佳。不仅如此,他在二胡艺术上的造诣也令人羡艳,他不仅精擅演奏,而且又能作曲,二胡曲《怀乡行》为其第一首创作的音乐作品,也是最负盛名的经典佳作。“北蒋南陆”里的陆,指的就是他。

而王乙先生在演奏风格上“四两拨千金、软糯又不失韧性”,教学风格同样十分细致。他的家中留有不同学生在演奏时的照片,以此作为教学资料来研究二胡的最佳持琴姿势、最佳演奏状态。在授课中,他曾将二胡的音准及音色变化比作苏绣中的红色。在传统苏绣中,仅仅一个红色就有400多个色号。普通人可能只分得清红色、大红色、玫红的区别,可是专业的苏绣人却能清楚的分辨和感知到每一种红的不同。这就正与专业演奏相似,专业演奏者一定要听出音色上细微的变化、在音准上甚至连几个音分的差异也不能放过。

项祖英老师注重演奏要“在规整中求自由,在自由中求规范”,讲究中国音乐写意与气韵上的生动、灵动。还有林心铭老师,对于孙文明先生二胡艺术的传承有着巨大贡献,林心铭老师是当时唯一可以演奏孙文明全部作品的青年学生,如果没有林老师对于记谱、录音资料留存的前瞻性,就没有我们现在可以看到、听到的由龙音公司出版的孙文明专辑。

本次讲座在吴伯超创作的《秋感》中进入尾声(这首乐曲是由当时研究生在读的邢立元老师和孙颖迪老师合作演奏)。在欣赏着悠扬的琴声的同时,我又回到了邢老师在结语中提出的有关“中国器乐演奏教学实践”的思考。

作为一名音乐学院的研究生,我们有像前辈们一样不断在生活中、在各个学科领域中吸收有益于塑造音乐审美的精神养分吗?我想,中国器乐大视野这门课程的设立,正是为在音乐学习中寻找答案的我们,提供了一个能够在自己的专业领域寻到前进方向和开阔视野的学习平台。再次感谢邢老师为我们带来意义深刻的精彩一课!

上海音乐学院研究生部 何婧云

《中国二胡艺术百年》系列研究之二 课后感(二)

2020年11月24日下午“中国器乐文化大视野”第九课由上海音乐学院民乐系邢立元副教授为我们讲述她的《中国二胡艺术百年》系列研究之二。

课程开始,邢老师首先简短回顾了“系列研究之一”,刘天华先生创作的二胡独奏曲多以“吟”“唱”“讴”歌命名,刘天华的创作继承了中国传统音乐的精髓,用无伴奏的形式演奏,作品风格灵动感人。

作为刘天华的学生,吴伯超继承并发展了其风格特点,吴伯超在钢琴演奏和作曲理论上的学习也给了他很多知识构架上的补充,在此基础上大胆创作出了第一首带有钢琴伴奏的二胡独奏曲《秋感》,“感” 字相较于“吟与唱”更加写意、浪漫,可以说是二胡艺术的丰富和蜕变,《秋感》在二胡艺术历史上留下了重要的一笔。

接着邢老师进入今天课程的主题,为我们介绍上海音乐学院民族音乐系初创时期二胡专业教学传承的第一代师生。上海音乐学院前身“上海国立音乐院”1927年建立,经历抗战等一系列的历史更迭,于1956年正式定名为上海音乐学院。解放后,院长贺绿汀先生将上音民族音乐(作曲、理论、器乐、乐队训练)四合为一,民族音乐系正式定名。这在全国是独一无二的,成为了全国民族音乐的领跑者。

上音民乐系的历史由来

之后,1961年全国二胡教材大会在上音举办,二胡教学也因此更加系统,全国教材大会结束后,1963年第一届“上海之春”全国二胡比赛在此举办,全国二胡演奏人才和众多新创作品汇聚于此,如此规模的盛会在上海音乐学院举办,充分显示了上音二胡教学的领先实力!

上音民族音乐系创办之初,也正值二胡专业化教学传承创业之时。陆修棠先生和王乙先生作为第一代专职二胡教师先后任教上音。为上音培养了吴之珉、林心铭、闵惠芬等等一代演奏家、教育家。

陆修棠先生在二胡教学上有他别具一格的特点,他强调演奏二胡一定要有歌声般的特质,他经常在课堂上又拉又唱。他要求学生要仔细读谱,在读谱中获得演奏细节;要求严谨的同时追求演奏上的自信和洒脱。陆先生在创作方面,早在青年时期就谱写出感人肺腑《怀乡曲》,表达对家乡的思念。他留下8首乐曲外还有很多教材,其中一本《怎样拉好二胡》发行量达到30万册,可见其对二胡教学传承的卓越贡献。

邢老师娓娓道来她的求学经历,在王乙先生的课上,王乙先生循序渐进的引导她从生活当中找到演奏可以借鉴的方式,比如他生动形象的比喻拿弓就如拿筷子,用灵巧科学的方法来演奏,四两拨千斤。拿着照片分析什么样的动作是对,什么样的动作是错,令邢老师受益匪浅。随后我们欣赏了王乙先生演奏的《朝元歌》,他的演奏柔糯又不失韧性,运弓中尽显江南音乐的灵动。王乙先生因材施教,他的学生(闵惠芬、唐春贵、严洁敏、王莉莉、周维、马晓辉)都有各自的独特风格和优势。

除此之外,邢老师一一介绍了上音民乐系第一代师生的演奏:项祖英老师的《山村变了样》,孙文明的《流波曲》,沈凤泉老师的《慢三六》,吴之珉老师的《春诗》,林心铭老师的《弹乐》一首首乐曲细细品味。上音二胡专业教学传承的初创正是因为这些师辈的综合实力,才焕发出多样的光彩,展现出绰约的风姿。

课堂的最后,邢老师动情的说到从她入学一直到现在,我们考学的科目和上课的课程体系一直没有过大的改变。当今的我们站在巨人的肩膀上瞭望远方,更要思辩,要有自己的发现、自己的想法、自己的创新,精专的研习,更要有开阔的大视野!

上海音乐学院本科三年级 程琳仙

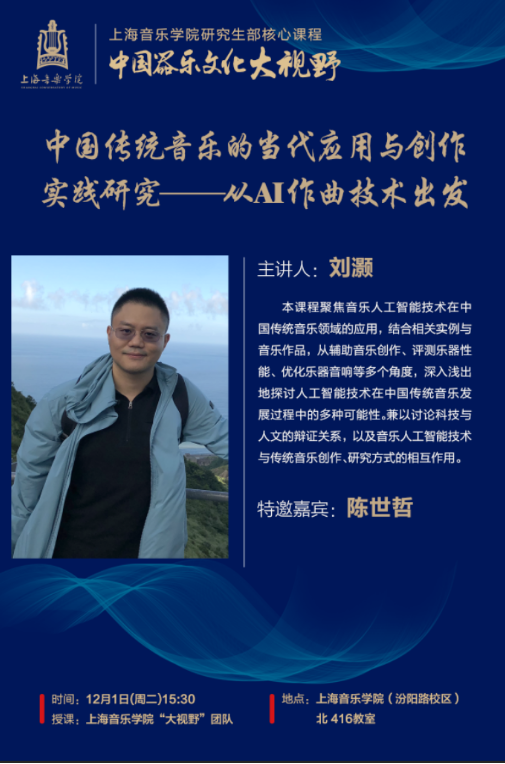

下 期 预 告

第 十 课

中国传统音乐的当代应用与创作

实践研究——从AI作曲技术出发

主讲人:刘 灏

特邀嘉宾:陈世哲

时间 | Duration

12月1日 下午15:30(周二)

线下课堂 | Place

上海音乐学院(汾阳路校区)

北楼 416教室

(暂不提供课程直播)