中国器乐文化大视野

上海音乐学院研究生部核心课程

第 十一 课

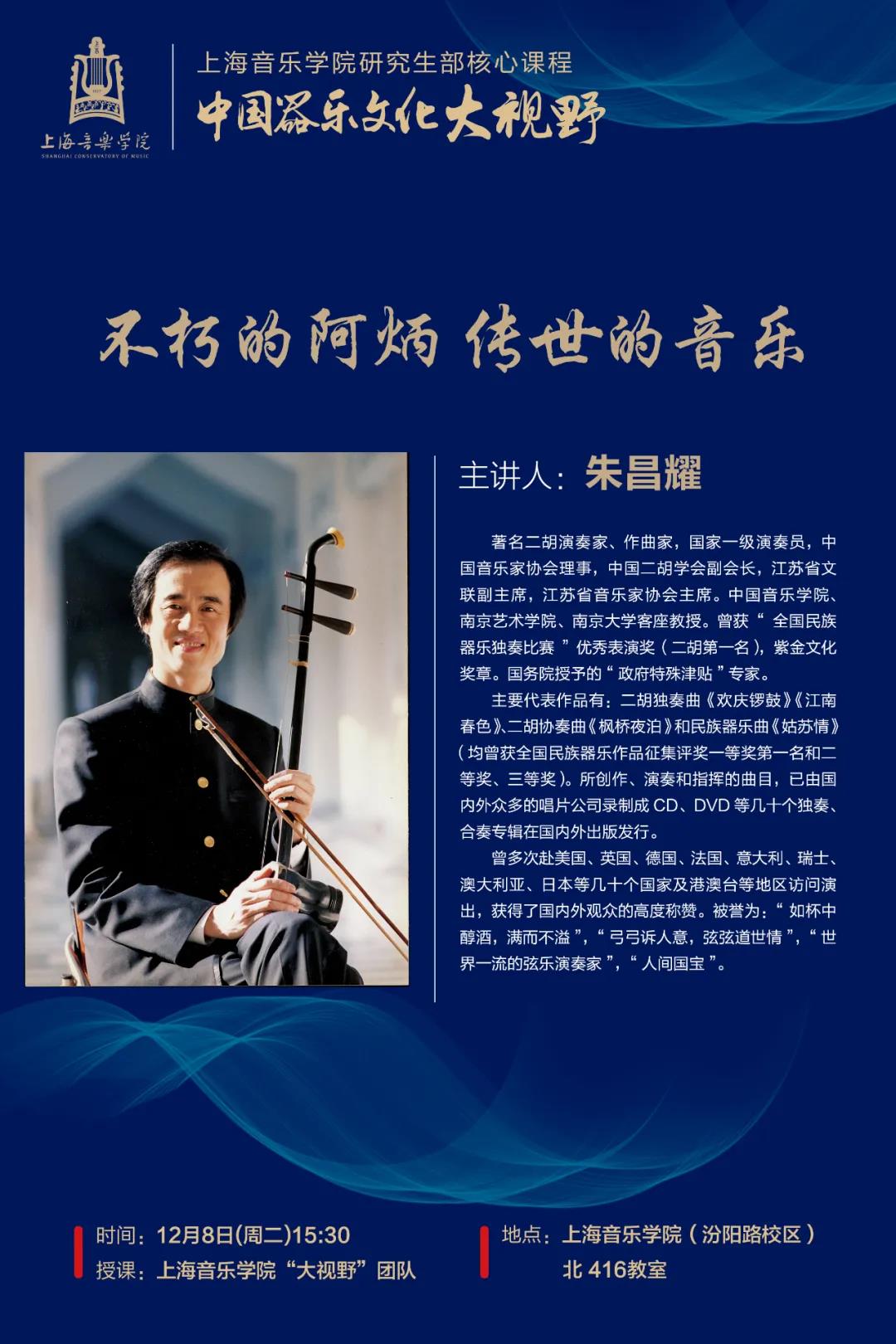

12月8日我们有幸邀请到了中国二胡学会副会长、江苏省音乐家协会主席朱昌耀老师,来到大视野的课堂。朱老师首先强调了视野的重要性,以一句话“往往视野的大小决定了一个人的艺术造诣的高低”引进了本期课堂。

“不朽的阿炳 传世的音乐”是本期课程的主题。朱老师先为我们介绍了二胡的发展史,并详细介绍了一百多年二胡在教学、演奏、作品创作、乐器改革等方面的发展,进而引入了民间音乐家——阿炳。

朱老师从“阿炳的一生”对阿炳的生平进行介绍。阿炳原名华彦钧,于1893年出生,其父为雷尊殿道观观主。四岁丧母,随后开始随父亲学习器乐,13岁时即掌握了高超的技艺,对音乐非常痴迷。二十岁丧父后成为道观主持。二十五岁患眼疾。1942年时《二泉映月》(当时还未命名)已经形成。直至1950年9月2日晚,杨荫浏与曹安和先生前往无锡,为阿炳录制了《二泉映月》等三首二胡作品,次日晚录制了《大浪淘沙》等三首琵琶作品。1950年12月,阿炳因病而亡,终年57岁。

1978年,世界著名指挥家小泽征尔聆听了《二泉映月》感动地说:“这种音乐只应跪下来听。”他还说:“断肠之感这句话太合适了。”日本《朝日新闻》刊登了发自北京的专文《小泽先生感动的泪》,从此,《二泉映月》漂洋过海,得到了世界乐坛的高度赞誉。

朱老师一边介绍一边为我们展示了阿炳住过的房屋,用过的乐器及生活用品的图片,以及无锡政府建造的阿炳纪念馆和塑像。

接着,朱老师从“不为三斗米折腰”、“卖艺不失节气”两方面,为我们讲了“阿炳人生的品格”。又从以下三点讲述了阿炳的音乐艺术特点:第一,体现了一种民族精神。第二,体现了源于民间、源于生活的特点。第三,体现他高超的演奏技艺。

阿炳音乐的艺术特点

据考《二泉映月》的曲调来源于道教音乐,结合了诸多地方音乐几经磨砺形成,阿炳将一生的苦难和对生活的憧憬融入其中。引子六个音,犹如一声长叹,是对一生的叹息,不是一时的。在一声长叹后,由商音到角音,最后回到宫音。犹如作者坐在泉边沉思往事。第一主题:坎坷人生路、一把辛酸泪。第二主题:深情倾述、如歌如泣。

阿炳演奏《二泉映月》的特点:一是音准和节奏的稳定性、二是律动感、三是揉弦与稳指(不揉弦的平直音)、四是颤弓。接着,朱老师为我们演奏了《二泉映月》,演奏完后,朱老师又为我们讲解了《听松》。

如果说《二泉映月》是继承了中国文曲的传统,那么《听松》则是一首慷慨激昂的武曲。乐曲气派豪迈,作者通过借物咏怀,倾注了他刚直的性格特点。听松的艺术特点:中国传统音乐的三部曲式结构,刚劲有力、列荡起伏;引子部分带有强烈的号召感,尾声部分带有中国传统锣鼓的节奏型,结构前后对称。

最后在朱老师演奏的《听松》,刚劲的乐音中完美结束了本次课。

上海音乐学院研究生部 陈鑫

《不朽的阿炳 传世的音乐》课后感:

2020年12月8日(周二)下午15点30分,由上海音乐学院研究生部主办的中国器乐文化大视野课程:“不朽的阿炳传世的音乐——《二泉映月》、《听松》演奏谈”于上海音乐学院汾阳路校区北楼416教室和线上直播同步举行,本次课程由著名二胡演奏家、作曲家朱昌耀老师主讲。

在正式课程开始前,朱昌耀老师提到艺术是相通相融、共通共融的,视野是决定艺术造诣高低的关键部分,为此朱昌耀老师对大视野系列课程大为赞赏。

本次课程从作曲家华彦钧先生(阿炳)的生平介绍开始,到后面依次进行《二泉映月》、《听松》的讲解,朱昌耀老师在秉持着音乐严谨态度的前提下,力求做到讲解内容的客观、清晰,课程的最后由朱昌耀老师对这两首作品进行示范演奏,确保理论与实践双结合。

华彦钧,1893年生于无锡东亭镇,在历经过眼疾、数十年的卖艺生涯后于1950年逝世。坎坷而又坚韧的人生经历促使他人生品格的形成:不为三斗米折腰;卖艺不失气节。他的音乐作品具有展现古老民族的东方神韵,体现民族精神;体现源于民间、源于生活的特点以及完体现他高超的演奏技艺等艺术特点。著名指挥家小泽征尔在听过他的作品后说道:“这种作品只应跪下来听”。

在讲到《二泉映月》时,朱昌耀老师首先提到的便是该曲的艺术价值及其重大意义。作为在国内、国际乐坛上广为流传的一首经典作品,《二泉映月》对于中国民族音乐和二胡发展史上都具有重大意义。

朱昌耀老师从其音调和曲式结构、阿炳演奏《二泉映月》的特点两方面进行了详细地讲解。《二泉映月》的曲式结构为:引子+A1+A2+......引子虽然只有6个音,但却是阿炳饱尝了一生苦难后,发出的一声叹息。接下来的部分可分为两个主题,一是坎坷人生路,一把辛酸泪;二是深情倾诉,如歌如泣。在谈到阿炳演奏《二泉映月》的特点时,朱昌耀老师将其归纳为四点:一是音准和节奏的稳定性;二是律动感;三是揉弦与稳指(不揉弦的平直音);四是颤弓。

朱昌耀老师认为二泉映月优美的旋律,委婉的音调,动人的琴声,会让我们懂得什么是怦然心动,什么是声情并茂,什么是如泣如诉,什么是浮想联翩,什么是沉浸思绪,什么是百感交集,什么是回味无穷......

在诠释和演奏该乐曲时,对作品的演绎必须是接近作品精神的一种再创造,我们不能以“表现演奏者自我”的目的来进行对乐曲的处理,而应该是“要让听众感受接近作曲者的原意”的目的来进行乐曲的处理。应该考虑的是我们当今时代的此时此刻的听众对乐曲原意最恰当的接受方式。我们不但要努力深刻的理解并表现出乐曲的悲凄之情,更要表现出阿炳一生不屈不挠的气节和精神。

本次课程的另一首作品《听松》,主要从三个方面讲起。

第一部分是对该曲的理解。《听松》又名《听宋》,乐曲气魄豪迈,感情奔放,也可作如是解。作曲家通过松涛借物咏怀,在赞颂民族英雄岳飞威武的同时,倾注了他刚正不阿的性格和坚定自信的意志。

第二部分是它的艺术特点。中国传统音乐的三部曲式结构;乐曲刚劲有力,跌宕起伏,结构前后对称,主体突出;是中国传统器乐作品中文武曲的风格的巧妙运用,与《二泉映月》形成强烈的反差对比。

第三部分是对它的诠释和演奏。该曲可分为五个部分:引子包含着两个互为对比因素,一个因素是呼喊式的音调,另一个因素有人从造型角度说它是“风声”,有人从表现角度说它是感慨式的“叹息”。

乐曲的第一部分,用颤音奏法来模仿小军鼓的的敲击声,同时号角式的音调完全五声音阶化。乐曲的第二部分作为核心部分,大量使用切分节奏型;乐节内部用级进,乐节之间用大跳,乐句之间融结紧密,没有停顿,一气呵成;在相当长的时间内在高音区运动,高潮保持长时间力度不衰。乐曲的第三部分模拟了铜鼓的敲击声,同时表现出凯旋而归的气势。乐曲的尾声由号角音调的延续到怒吼音调,再到京剧锣鼓的密集节奏型,最后在锣鼓声中结束。

乐曲《听松》讲解

对于《听松》,朱昌耀老师指出在传统的二胡音乐中,具有如此阳刚之气而又能在反映时代精神的成功的作品,是十分罕见的,令人感到特别宝贵。

朱昌耀老师在课程最后指出华彦钧作为中国的民间艺人,在中国民间音乐文化的历史进程中,以自己度过的沧桑岁月和不平凡的经历所凝结成渗透着中国传统音乐的精髓并获得世界性声誉的经典之作《二泉映月》等6首二胡和琵琶作品成为——不朽的阿炳 传世的音乐。

上海音乐学院研究生部 张杰

下 期 预 告

第 十 二 课

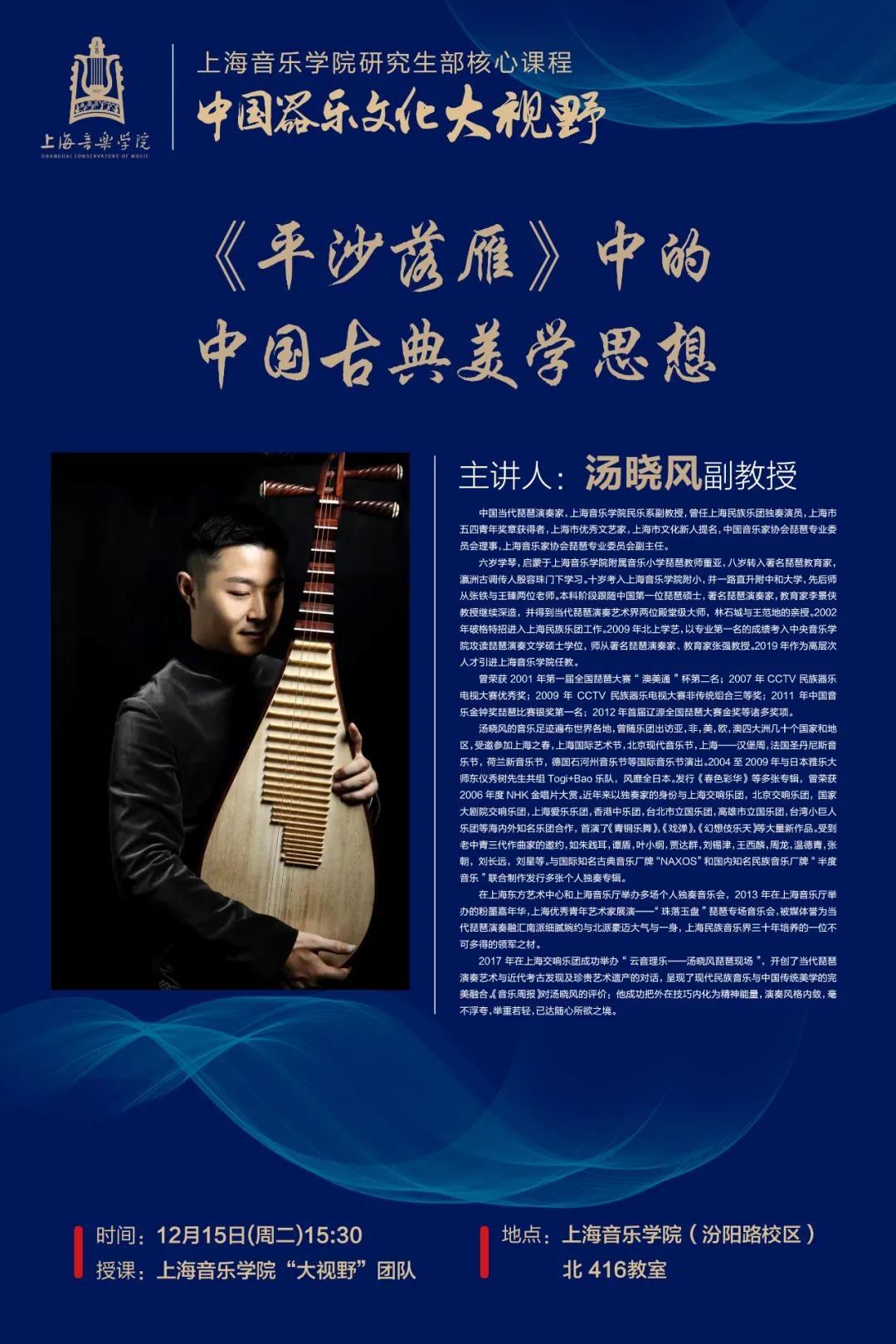

《平沙落雁》中的中国古典美学思想

主讲人:汤晓风 副教授

时间 | Duration

12月15日 下午15:30(周二)

线下课堂 | Place

上海音乐学院(汾阳路校区)

北楼 416教室

(暂不提供课程直播)