中国器乐文化大视野

上海音乐学院研究生部核心课程

第 十三 课

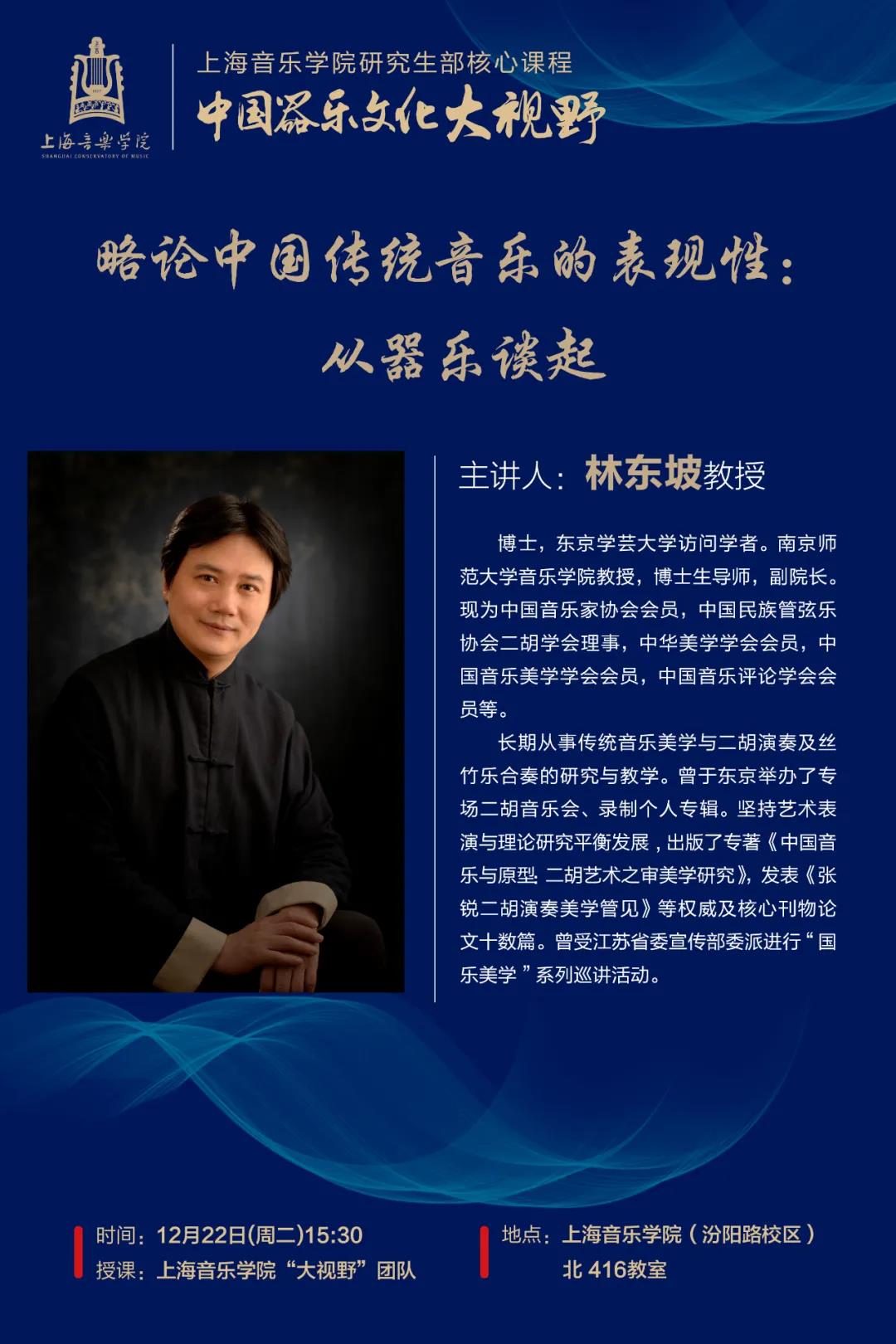

2020年12月22日,由上海音乐学院研究生部主办的《中国器乐文化大视野》系列讲座第十三讲于上海音乐学院北416教室顺利开展。本次课由林东坡老师为我们讲述“略论中国传统音乐的表现性:从器乐谈起”。

课程开始,林老师以“当传统遭遇现代”的几对关系引出当下传统音乐繁荣期发展中所伴生的一些问题,如:民乐学科精专发展下知识结构窄化;演创分离后职业作曲和现代音乐制作对传统音乐表现的制约;“线谱、简谱、文字谱”与“韵”“味”生成,传统音乐表演语汇与作为源头的民族民间音乐原生“土壤”逐渐丧失等关系和问题,有待对传统再认识、再发现,不断去研究和解决。

民乐发展遇到的六个问题

1.何为传统音乐

课程对传统、传统音乐和音乐的传统进行了概念梳理,对民族音乐、传统音乐、民间音乐以及国乐的概念与边界进行了界定。

所谓传统,从哲学的角度出发,它是一种具有生成性和包容性的永恒动态性存在。它联系过去、更新现在、创造未来,是伴随着时间发展的过程流动。

从社会学角度出发,它体现历史和文化的主要精神及其现代意义。从文化的角度出发,传统是长期积淀形成,能够世代相传的“精神、制度、风俗、艺术”等,在相当长一段历史时期内形成并保持的共性审美趋向,以及相对稳定的形态特征和约定俗成的表现方式。

所谓传统音乐,实际是与现代音乐的相对的,它主要是从音乐发展论的纵向时间关系上,通过逐渐积累发展起来的,并在某一历史时期流传开来的音乐作品。我国传统音乐划分为四大类:文人音乐、宫廷音乐、宗教音乐以及民间音乐。一般认为,清代以前产生的音乐作品均可视为传统音乐范围。

2.传统音乐的表现性

讲座从音乐思想、音乐形态、艺术精神三方面对传统音乐的表现性进行了阐述。

首先,中国传统音乐思想主要受儒道文化影响。儒家文化的乐教功能重人格塑造,道家追求精神自由。讲座举例《中和韶乐》并介绍了六代雅乐以及后来发展的儒家礼乐文化制约下的“中和为美”审美准则,介绍了道家“相反相成”艺术构成法,以及佛学传入后与道学结合的禅学对意境产生的贡献,对中国传统艺术的塑造是极其深远的,并形成了音乐的传统。在音乐文论上体现在《乐记》、《声无哀乐论》和《谿山琴况》中。

由于儒学借助政治力量对中国传统音乐形成了极大影响,使得其礼乐思想在传统音乐中发展,形成了蕴含中和之美,重和谐平衡的中国传统音乐思想,并和道家思想相互补充,影响了乐器的分类法、形制以及发声性质,甚至表现风格。并举例说明,这在当下对演奏家的风格评论中还可以窥见。当代演奏家们一方面遵循着中和之美的音乐思想及乐器特性,另一方面也逐渐形成自身的音乐演奏风格的突破。

在音乐形态的介绍中,阐述了传统器乐历史发展中的“人声化情结”;介绍了类比思维下的无行、五色、五味对应关系,以及儒道思想制约下形成的“五声性调式”;而传统器乐音乐的旋律则以“线性”为主要特征,其运行法则与道家的阴阳思想暗合,以中西比照的方法,用音乐案例阐释了音乐过程中行腔作韵的有机性、整体性与非确定性。

在艺术精神的介绍中,讲座指出中国传统音乐自古就与中国人文精神相交融,以魏晋时期的琴家嵇康和唐宋时期的文人音乐家为例,认为“我乐故我在”,“达则兼济天下、穷则独善其身”便是传统艺术精神所在。

任何一个艺术的实践,都离不开一定的审美趣味的指引以及其背后的文化根基。课的最后,林东坡老师期冀大家:音乐的专业学习不能仅作为技能训练的学习,更要作为艺术化的审美体验和经历,要在艺术创造、艺术精神领悟等多方面发挥,提升综合能力和文化修养,挖掘音乐艺术背后更大的文化空间!

上海音乐学院研究生部 颜泽

《略谈中国传统音乐的表现性——从器乐谈起》

课后感:

2020年12月22日,迎来了中国器乐文化大视野的第十三节课,也是这学期的最后一讲,我们邀请到了林东坡教授带来《略论中国传统音乐的表现性——从器乐谈起》的专题讲座。

首先,林老师向我们讲解了当代传统遭遇现在的七对关系:例如,职业作曲家的诞生。随着现代职业作曲家的写作,曲目写法、伴奏带、扩音等音乐技术越发丰富,但是这个丰富性在提供支撑的过程中,也有着制约作用,尤其是在民间音乐即兴弹性加花的表现力会被覆盖。再例如五线谱代替简谱、文字谱子。如今的音乐大量运用五线谱,这对音乐的普及带了便利,但不足的可能是对于传统音乐韵味在演奏中的丢失。

那么何谓传统音乐,有以下三个研究问题:什么是传统?什么是传统音乐?传统音乐与音乐的传统问题。传统可以从哲学、社会学、文化三个视角去理解。传统不是僵的,它是活性的。研究音乐与传统需要我们结合美学哲学文化,多方位的把握。

接下来,林老师进入正题:中国音乐的表现性。

其一,音乐思想的表现。中国传统音乐思想中的儒家强调中庸之道、执两用中、中和之美、礼乐教化,而道家强调阴阳之道、相反相成、意境之美、自由超脱。

其二,音乐形态的表现。表现形式可以从音色、调式、旋律三方面来看。我们欣赏了陆春龄先生演奏《梅花三弄》的视频,先生吹笛时头的低下与抬起,是模仿人声演唱时的气口。这是在音色上器乐与人声的一种融合。从音调上,是五声性的,中国传统有五行、五声、五色、五味、五常、五脏。五音的一一对照都有着严格的对应法。在旋律上,是线性化的。

我们聆听了同一首《塞上曲》两个版本的琵琶精彩演绎,以标准节奏伴奏的演奏版本非常匀整,而以民族乐队伴奏的另一版本则节奏富有弹性,给独奏留下发挥空间,根据音乐的走向通过音感推着走,有规律可循却是非规整的。对比西方音乐,中国音乐的长度并非定量的,它是定性的,根据内心对于音乐的预期自由推动。

其三,艺术精神。儒家是进取性的道德精神,此为阳,道家则是超越性的自由精神,此为阴。我们要有儒家精神的担当,而遇到挫折时,也可以去寻求道家精神的自在,保留一种好的心态,寻求更进一步的超越。

对于传统,我们不仅要去承接它,更是要用心发现它。感谢林东坡教授为我们带来这场极富高度广度与深度的一讲。

上海音乐学院研究生部 顾文麟