沈正国老师从上世纪七十年代中期开始,专业从事中国民族乐器制作三十余年;2008年后创立上海大龢堂乐器文化工作室,长期从事乐器文物征集和史料研究;主导参与编写《国民大乐》《乐海斫影》《海上琢音》《中国二胡品鉴》《中国京胡品鉴》等多部国乐专著,在中国传统乐器的复制和修复,以及设计、研发和制作方面颇有建树。

3月15日下午,上海琴会特邀沈正国老师来到“梧桐琴室”,与大家分享《漫谈〈中国京胡品鉴〉的摄影视觉案例》。具体如何为楼庄东先生所藏(现为上海文化艺术档案馆收藏)70把珍贵京胡拍出效果独特的照片,用静态的照片讲出动态的故事,沈老师通过《中国京胡品鉴》中“名家遗琴”、“老铺制琴”、“先贤珍琴”、“特材造琴”、“新声传琴”等五个板块的案例,在讲座中详细介绍了这批京胡照片的拍摄思路和手法。京胡的外观只有一根琴杆,一个琴筒和一张琴弓,沈正国老师使用了并非高配的家用相机,加以工作室阳台的简朴背景,主要依靠自然光为光源,历时三年,完成万余张拍摄,最终精选600余张成书。这批照片得以展现京胡多样的美,既能突出它的高亢,又能体现它的温柔,尤为难能可贵的是,也融入了时间的沧桑。

从琴杆表层的使用痕迹,到松香泥的岁月沉淀,沈老师镜头下的每一张照片,都是对器物生命的“考古”。京胡不仅是乐器,更是文化和时间的沉淀。书中70把老琴,琴杆早已披满岁月包浆,琴筒也遍布松香泥的天然浮雕,原本白色的黄杨木轸陈化出了琥珀的色彩,沈老师拍摄的这些照片不仅仅是简单的图像记录,更蕴含了对京剧文化和历史以及先贤琴师们的敬意。

沈老师特别讲述了自己如何将情感元素融入摄影作品中,使得作品不仅具有视觉冲击力,更富有情感内涵。沈老师强调,摄影最难的是拍出独特的角度和审美,其与绘画、乐器制造等艺术形式颇多相通之处,艺术之间是可以相互影响和借鉴的。有关借景的重要性,沈老师特意请票友来到工作室彩唱京剧,搜罗老上海月份牌,借用餐馆墙上的国际背景,煮茶,燃香,器物,光影,等等等等,都是慧心巧思的借景。

在探讨摄影技术之余,沈老师也与听众分享了他在京剧、乐器、摄影、收藏等多个领域的感悟与经历。关于传统丝弦工艺与音色特质,琴师在京剧中的重要地位,以及京胡持有者台前幕后的故事,收藏家如何千里寻琴,松香泥的积淀由来,等等。这些内容,不仅加深了大家对摄影艺术内涵的理解,也充分体现了沈老师对于传统文化的执着和独特见解。

讲座最后,沈老师还邀请票友江妙春先生为大家现场表演自拉自唱,引来在场一位八十多岁,中山医院退休的高龄票友也即兴为大家献唱片段,将全场热烈气氛带入高潮。请见来自活动现场的图片报道如下。

聚精会神的听众

琴杆、琴筒内外的历史年轮(最后一张为齐白石治印“蘭沅”)

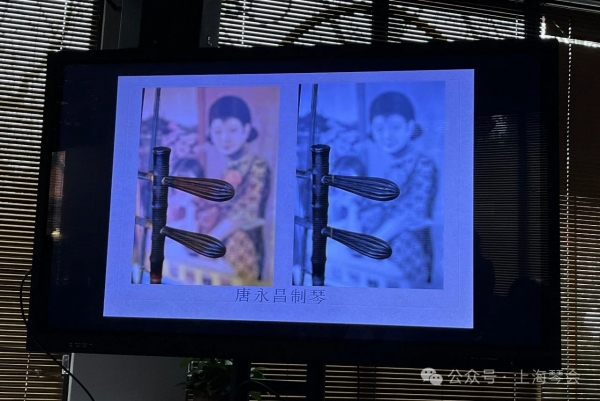

名家遗琴和老铺制琴

讲座结尾与京剧票友的互动

戴晓莲老师做总结

快乐的讲座全家福