《空山鸟语》

作曲:刘天华

声景制作:欧阳迎湘

二胡演奏:肖祥鹏

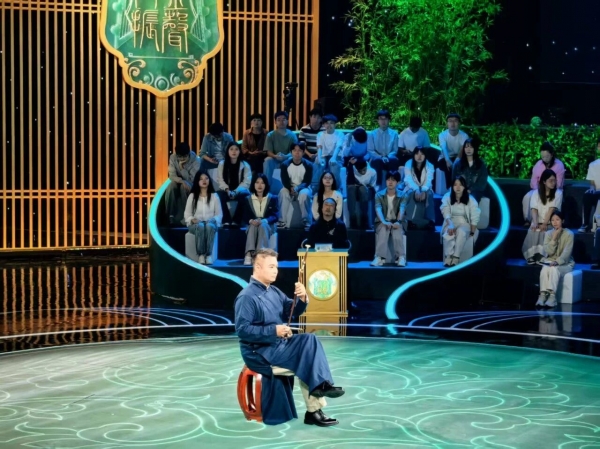

二零二五年深秋,CCTV中国器乐大会的舞台上,中国音乐学院博士生肖祥鹏携一把音色略带沙哑的民国老琴悄然登场,开启了国内首次“二胡声景演奏”。这不仅是一场音乐表演,更是一次关于“如何聆听”的深刻对话。理解这场演奏的关键,在于认识“声景”。

“声景”,意为“声音的风景”。它提醒我们,耳畔流动的风声、水声、鸟鸣与人语,共同构成了一幅可聆听的画卷。这一概念由加拿大作曲家R·默里·谢弗于上世纪提出,其“一切声音皆是音乐”的主张,与东方“万声皆可入乐”的古老智慧不谋而合。

声景的意义离不开其所处的“境”。同样的鸟鸣,在幽谷中是诗,在街市则可能沦为杂音——这个“境”是一个融合了视觉、气息、记忆与情感的整体场域。与传统演奏将音乐从自然中“隔离”出来相反,声景演奏反其道而行之,致力于将音乐融回它原生的文化与自然土壤中鸣响。这正是肖祥鹏此次实践的初衷。

春山听鸟:构建“天、地、人”三籁的声景世界

在《空山鸟语》的演绎中,肖祥鹏将现代声景学与中国“天籁、地籁、人籁”的哲学完美融合。

他将演奏设定在生机盎然的春季,亲赴武夷山采集了上百种鸟鸣与溪流声作为“地籁”;那把民国老琴温润沙哑的“丝”竹之音,则作为“人籁”,它不突出个性,而是如山林中的一棵树,谦逊地融入整体。“现代二胡音色太纯净了,纯净到失去了与自然对话呼吸的缝隙,”他解释道。最终,通过有声的“人籁”与“地籁”,引导听众进入无声的“天籁”之境——那是内心的寂静,是“道”的体现。

演出时,舞台灯光暗下,山间晨曦的“声景”率先浮现:远处鸟啼、近处溪流。随后,二胡的旋律仿佛从这片声景中自然“生长”出来,与自然万物展开对话。

有无相生:于无声处听惊雷

乐曲中段,一个精心设计的停顿成为全场焦点。二胡旋律隐去,只留自然之声弥漫。此刻,“此时无声胜有声”的东方美学被极致放大,观众在声音的留白中,听见了自己内心的回响。

“现代人太习惯被声音填满了,”肖祥鹏说,“但中国音乐的最高境界,是要让人在音声的间隙里,听见寂静。”

声景之路:从技艺展示到心性回归

这场开创性的实践,在技术上挑战重重,需要反复调试以找到乐器与自然最和谐的平衡。然而,比技术更难的是观念的转变。在追求“更快、更高、更强”的竞技舞台上,选择回归内心是一种冒险。

“有人问我为何不选更能展示技巧的曲子,”肖祥鹏坦言,“但我觉得,展示中国音乐的精神,比展示技巧更重要。”

当最后一个音符消散,自然之声渐远,一种久违的宁静笼罩全场——那是中国音乐一直追寻,却常在喧嚣中被遗忘的本来面目。

余音未绝

“声景演奏是二胡的未来吗?”

“它不是唯一的未来,但它提醒我们记住来处。”肖祥鹏说,“中国音乐从来不只是关于技巧,它是关于人与自然、内心与宇宙的关系。”

这场首次尝试,如同投入浮躁现代音乐生态的一颗石子。它所激起的涟漪,正引领人们重新思考:什么才是中国音乐最珍贵的传承。

图片:肖祥鹏提供

编辑:华音网

转载请注明来源