中国器乐文化大视野

上海音乐学院研究生部核心课程

-第 五 课-

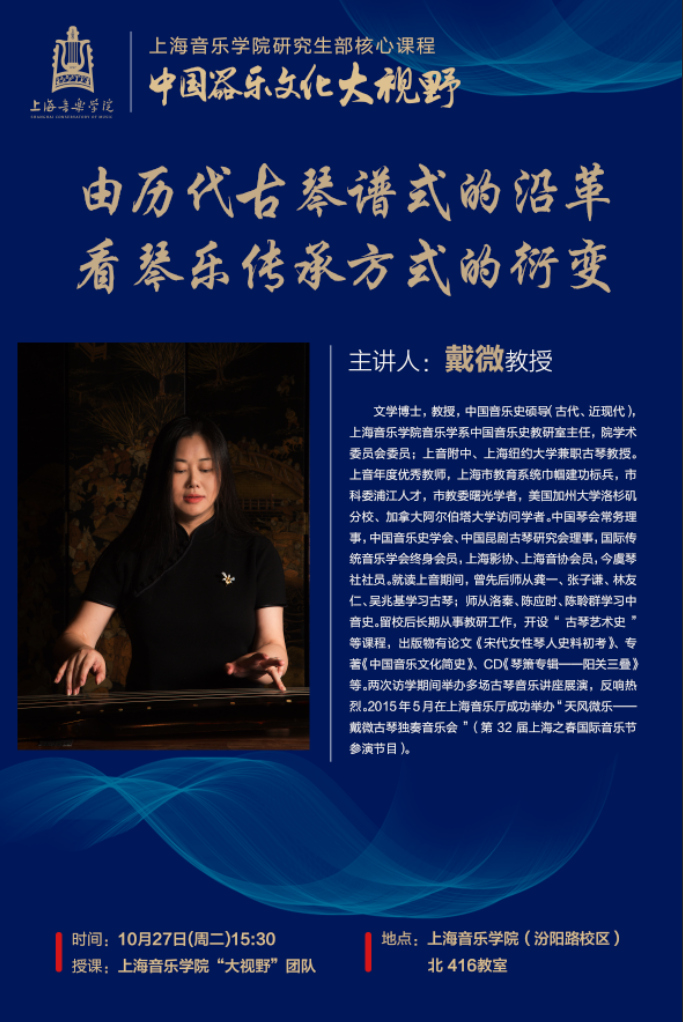

2020年10月27日,中国器乐文化大视野第五讲,是由上海音乐学院音乐系中国音乐史教研室主任戴微老师为我们带来的关于古琴谱式的讲解及衍变脉络的梳理。

课堂上,戴老师首先给我们展示了一系列谱例,并通过这些客观存在的资料总结了琴谱在琴乐授受中的功能转化特点,最后进行课程总结,希望透过谱面这一表象,探究其背后的文化肌理和内涵。

一、谱例概述

戴老师首先为我们简单介绍了古琴谱式的四种形态:遗世独存的文字谱、形之蜕变的减字谱、叠加他谱的合参谱、异型同功的线形谱。

课堂上展示的第一份谱例,是日本东京国立博物馆藏的唐人手抄卷《碣石调幽兰》,亦是现存的唯一的古琴文字谱。谱面四列成一句,琴人即抄谱之人,抄写步骤繁复,指法、徽位等需要做出解释才能理解,没有点拍,无节奏标识,代表了古琴谱是音位指法谱的性质。

始见于宋元文献的减字谱是南宋后期姜夔创作的《白石道人歌曲·古怨》,以及《事林广记·开指黄莺吟》。由文字谱到减字谱,是古琴谱式形的飞跃,去除掉繁杂、冗余的部分,留下最关键、必不可少的符号。这一时期的古琴谱,在自身形式内,谱面难易程度并不完全与时间顺序相吻合,而是呈现循环往复、高高低低的形态。

而后《大还阁琴谱·潇湘水云》谱例的展示,使我们了解到,明末时期琴家已有在谱面增加提示性符号的意识,来表示音乐节奏的快、慢、急、缓,但若没有“人”的传承,这些符号所表达的音乐自由度,仍然很难掌握。可以看出此时的琴家对于演奏是有要求和追求的,并有意识地记录在谱面。

戴老师提到,古琴音乐与其民间音乐的不同之处,在于它的“自我”——多独奏,快慢缓急可以由演奏者的心境、技巧控制,个性化十足,因此在节拍节奏的选择上,不像戏曲等其他音乐形式那么明确和规律。

但是清代《张鞠田琴谱》的出现,加入了板眼于减字谱中,慢慢形成合参谱。由此可见,清代晚期,民间音乐对古琴音乐的影响在逐步增大,古琴“雅”的成分渐渐弱化。

戴老师继续展示了《琴学入门·古琴吟》、《琴学丛书》等谱例,在《琴学丛书·琴镜补·胡笳十八拍》中,戴老师解释了“琴镜补”的含义:当时及以前,琴家拿到的乐谱很难与实际古琴演奏等同起来,因此琴家希望这份古琴谱可以把实际的演奏效果全部记录下来,就像一面镜子一样直观、完整。这时的谱面,有减字谱、歌词、点拍、唱弦、公尺谱音高字符,要素完善,直观性欠佳。

第四类琴谱是1930年代以来的线形琴谱,省略了指法标记,保留提示性符号。建国后,古琴减字谱与简谱、古琴减字谱与线谱,是当下最为流行的古琴谱式。

二、教授功能转化特点

课堂节选:文字谱到减字谱

文字谱(7世纪末期-8世纪初期)——记谱的繁冗,节奏的缺失,不便应用于琴乐教学实践。且从8世纪盛唐武则天时期至13世纪存见最早的减字谱,文字谱的缺失并未造成古琴艺术的暂歇或断绝,说明在当时的琴乐传承之中,琴谱并非必不可少的教学工具。

减字谱(13世纪初期-19世纪中叶)——节奏功能缺失,因此师徒间的口传心授在传承中至关重要。透过汉字至减字的谱式,彰显琴乐主体文人的气质、观念、意趣。

合参谱(19世纪中叶至今)——近半个多世纪以来,该谱式得到长足发展,是现当代最流行的谱式,通过叠加中西他谱于减字谱,补足了长久以来减字谱节奏功能的缺失,但琴人依然在琴乐传承中起主导作用。

线形谱(1930年代至今)——对传统古琴谱式的摒弃。谱面信息有限,但对于古琴教学、传承而言,是一种比较“实用”的记谱法,也体现了琴乐传承方式已不可避免地受到西方音乐文化的影响。

这堂课,戴老师用丰富的历史资料详细地为我们介绍了古琴谱式从古至今,各个时期的衍变,其中令我深有感触的是减字谱时期,当时琴家所概括的教与学的感悟:“谱可传,而心法之妙不可传。”琴谱作为音乐的记录载体,更多是记录看得见、听得见的客观存在,而音乐的奥妙之处在于人的“情”,因此减字谱作为经典的古琴谱式,虽没有明确节奏符号,却给了每一位琴人处理音乐、表达内心情感的空间。

不同的时期有不同的音乐环境,古琴谱式无论演变成什么形式,合适地记录音乐、传承琴乐才是其目的,正如戴老师所言,古琴谱式在与琴人互动、携手共进的过程中,恰如求鱼兔之筌蹄,鱼兔既得,则筌蹄可弃。

感谢戴微老师精彩地讲授!

上海音乐学院研究生部 刘雨弦

《由历代古琴谱式的沿革看琴乐传承方式的衍变》课后感(二)

2020年10月27日,在上海音乐学院北416教室迎来了《中国器乐文化大视野》系列课程的第五课。戴微教授带领我们徜徉历史长河,通过梳理历代古琴的谱式的沿革来探讨古琴音乐传承方式的改变。

课程开始,戴老师便对历代古琴的不同谱式做出了精辟的形容:遗世独存的文字谱、形之蜕变的减字谱、叠加他谱的合参谱以及异型同功的线形谱。

戴老师以时间为线,首先向我们展示了迄今为止我们能够看到的唯一一份古琴的文字谱——南梁丘明所传唐人手抄卷子谱《碣石调幽兰》,全文都由汉字组成,记录的内容十分详细,但唯一没有提及的便是节奏,实际上从合参谱之前的谱式都很少提及。该谱式对于古琴谱式来说,属于音位指法谱。

南梁后,便是南宋的减字谱了,南宋后期姜夔创作的《白石道人歌曲•古怨》是目前为止我们能见到的最早用古琴减字谱来记写的曲谱。由于是琴歌,所以可以看到谱中一列是减字谱,一列是歌词。减字谱中保留了很多如二、三等数字以表示弦序,剩下的部分都是之前文字谱的省略记法,由汉字变成了由减字字符组成的有汉字外形的字符,可以说是“形”上的一个飞跃。因此,正如开头戴老师形容的那样,是一种形之蜕变。尽管形上发生了变化,但是与文字谱的要素都是相同的,去除了一些冗余的字符,留下了关键的符号。减字谱中的字符为上下结构,上半部分记录左手技法,下半部分记录右手技法,但在减字谱中依然没有节奏的指示。

直到到了明代中后期,《大还阁琴谱》中的减字字符旁出现了一些提示性的符号用来提示快慢,由此我们可以看出编谱的人在细节处理方面的进步,但是仍没有精确的快慢和力度变化,因此如若没有老师的传授,我们也无法准确意会出具体的感觉。

合参谱最早出现在《张鞠田琴谱》的曲谱中。张鞠田受到民间音乐的影响,在减字谱中附加了音高符号和板眼符号,自此开始,也就是十九世纪中叶,出现了新的谱式——合参谱。

尽管《张鞠田琴谱》的影响较小,但已经可以看出晚清时期民间俗乐对古琴的“雅”产生的影响了。清代晚期,合参谱逐步发展,但在数量上还是远远比不上减字谱,但我们可以从中看出一种新的发展倾向,即对拍子的重视。线形谱出现在上世纪三十年代初,是和合参谱差不多同步发展的,王光祈在记谱中去除了指法的名目,只留下了弹拨的方向以及运用哪根手指。

晚期末期到民国初期,杨宗稷的《琴学丛书》中也自创了几种不同的谱式,如四行谱、五行谱等。在他所自创的谱中,虽不如西方有旋律线条的谱子那样直观,但是包含的要素已经十分全面了,有指法、音位、弦序、节拍、音高这些要素。

到了民国时期,《梅庵琴谱》中记录了民国时期最常见的谱式,谱面干净整洁,只有一行减字谱,在减字谱的旁边有两个小黑点,代表点拍。《梅庵琴谱》出现时间虽晚,但是源头来自清代的谱子,是经过王燕卿的教学实践,才加入了点拍,使之具有实用性,可以用于专业教学。建国后,就是我们一直沿用的减字谱结合简谱,或者减字谱结合五线谱的谱式,成为了当下最流行的古琴谱式。

通过分析这些谱式,戴老师对传承方式的衍变做出了总结:

七世纪末期-八世纪初期的文字谱不便应用于教学实践,仅存《碣石调幽兰谱》,到十三世纪初期减字谱出现以前,文字谱类的琴谱都未再出现,但古琴音乐并没有停下发展的脚步,可见文字谱并不是当时不可或缺的教具,口传心授才是最主要的教学方式。十三世纪初期减字谱的出现,可在口传心授的过程完成后作为提醒之用,通过减字谱,可以构建出乐曲的基本框架,同时,减字谱也彰显了文人的气质、情趣。

十九世纪中叶出现的合参谱是现当代最流行的古琴谱式。其借东鉴西而不忘其本的特点,补足了节奏方面的缺失,加强了教学过程中的辅助作用。十九世纪三十年代出现而后与合参谱并行发展的线形谱,是一种新思路,认同者不多,它摒弃了琴人对减字谱的留恋,以理性的记谱做到了简约规范,但也因此大大提高了通用性,有利于将琴乐推向世界音乐舞台。

通过戴老师的讲解,不仅让我们对古琴谱式的发展沿革有了清晰的框架轮廓和更为细致的了解,还透过这些谱式,窥见了这些谱式背后所暗藏的文化内涵,对古琴艺术的传播发展有着重要的意义。戴老师在学术研究上的严谨认真令人敬佩,为我们在学术研究上做出了榜样。感谢戴微教授的精彩讲解!

上海音乐学院研究生部 徐誉航

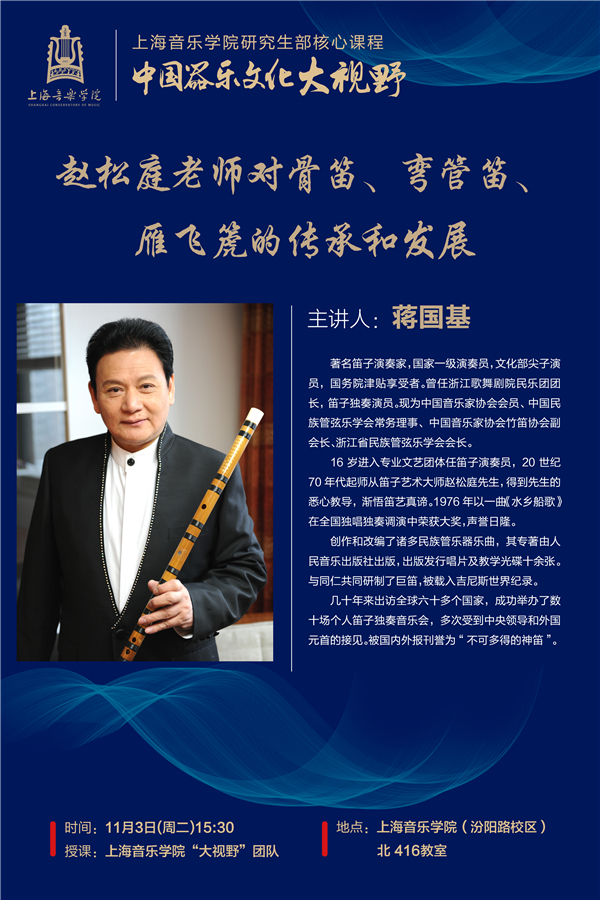

下 期 预 告

第 六 课

赵松庭老师对骨笛、弯管笛、

雁飞篪的传承和发展

主讲人:蒋国基

时间 | Duration

11月3日 下午15:30(周二)

线下课堂 | Place

上海音乐学院(汾阳路校区)

北楼 416教室

(暂不提供课程直播)