中国器乐文化大视野

上海音乐学院研究生部核心课程

2020-2021学年 第二学期

第十一课

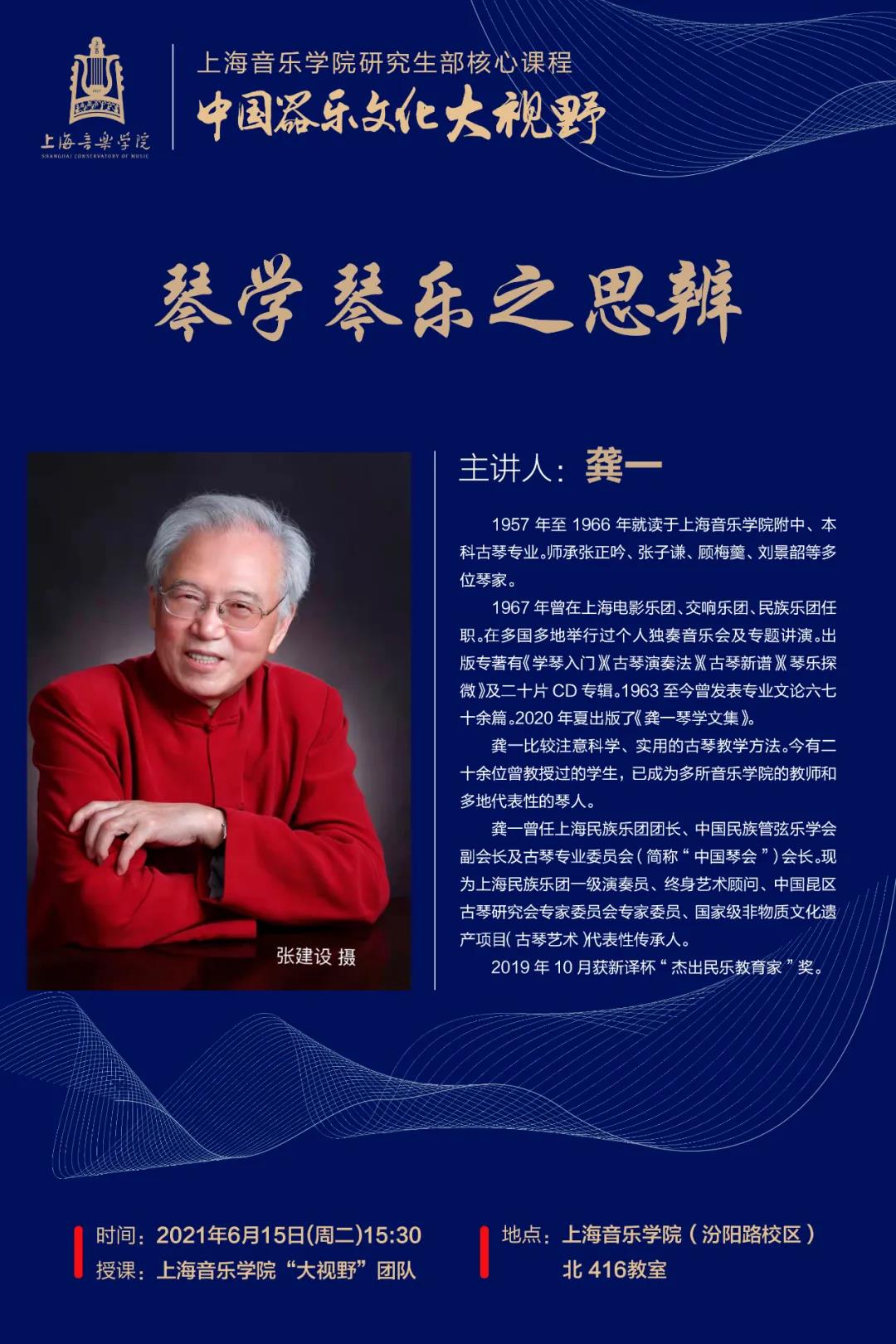

端午假期结束,回归课堂的我们迎来了本学期“中国器乐文化大视野”系列课程的第十一讲——由国家级非物质文化遗产项目(古琴艺术)代表性传承人龚一老师为我们带来的《琴学琴乐之思辨》课程在北楼416如期开讲。

龚老师首先提出,此次回到母校为我们分享他60多年古琴艺术生涯的所思所想,他对于自己输出的观点非常自信,这份自信是源于其感悟具备事实存在的科学性、史料记载的历史性及艺术发展的客观规律性。

但是在自信的同时,也对自身不断进行辩证的思考,这份思考是源于对自己的“疑”,因此“疑乃悟之父”是龚老师送给我们的第一句建议,他希望作为研究生的我们,学会不断用思辨的态度来面对各个观点,实事求是,善于思考。

古琴艺术作为中国古代音乐的瑰宝,受到了许多人的敬奉。龚老师提到在其60年的学习生涯中,是以“思无定契,理有恒存”的理念来要求自己的。对古代史料记载、老师前辈们的教学内容、一般琴家们口头上的言语,记者、学者们所攥写的文章等都不断进行学习和思考,从而得到自身的感悟。

琴学作为音乐史里具有代表性的学科之一,龚老师向我们从以下几方面娓娓道来:

一、古琴历史悠久、文实相符。古琴自《碣石调幽兰》这首琴曲用文字谱保留下来起算至今,有一千二百多年的历史。

二、古琴遗产非常丰富,乐谱记载完整,具备严谨的记谱法。据记载,从明朝到清朝一共出版了150部谱集,搜集了3000多首曲谱。在这点上,龚老师尤其严谨地强调,曲谱并不等同于乐曲,因为曲谱有很多相同的版本,如《平沙落雁》有100 个版本,《潇湘水云》有50个版本,经过整合保留至今同曲但是不同版本的琴曲收录了700多首。更引以为豪的是古代的创作者遵循了文化艺术创作的规律,以重大的历史题材为创作依据,表达了人类的思想情感。

三、古琴理论体系完整且丰富。

其一:音律清晰、技法丰富。古人很早就在古琴上运用了简单的复调、和音、转调等技法,古代的转调“移宫犯调”“旋相为宫”“以闰为宫”……等这样初浅的调式运用。因此这也为后人留下了更多值得研究探讨的课题。龚老师提到,像同主调大小调转换的技法早在1549年的谱例里就曾出现,其实是早于西方国家的。诸如此类有趣的课题还有很多空间值得我们去挖掘探索,如此一来古琴调式上的固定运用会有更加完善的记录和梳理。

其二:古人对琴者的定义是明确并且有迹可循。如明代李贽曰“琴者情也、“琴者吟也,吟其心”;又如琴曲《溪山琴况》提及的”弦与指合,指与音合“便是初级教学要求,而“音与意合,而和至矣”又是对演奏者更高的音乐处理要求。“意在音外”则是更加凸显了对音乐意境的审美要求。所记载下来的这些都不是抽象的,而是具象的,可以感知的。但是随着现代人的开放自由,琴者数量的增加,也有不少曲解某些理论的情况。因此引用历史文献,需要对文献内容进行梳理与辨别,这也是做学问的人应当具备的品质。

其三:琴曲音乐的丰富表达。例如《大胡笳》中的“红颜随虏”、“童稚牵衣”;《广陵散》中的“投剑”、“取韩”;《潇湘水云》中的“浪卷云飞 风起水涌”等,这些都是依据史实的存在而诞生的具象音乐形象,以及唐诗中所提到的“西窗竹阴下,竟日有余清“闻弹一夜中,会尽天地情”等抽象的音乐意境。龚老师尤其强调,演奏者要做的是根据史料准确表达琴曲的形象即可。无需凭空想象不实的意象来“为赋新词强说愁”。

四、古琴从历史以来就具备高端的社会地位。自古以来弹琴都成为帝王将相,才子佳人的日常生活一部分。而如今古琴的蒸蒸日上也是由于国家大力弘扬保护传统文化,于此高层领导的号召、政府主管机构的提倡、专业理论家对古琴艺术的肯定以及古琴工作者努力的弘扬这四个方面都对古琴艺术的保护和传承起到了积极作用。

龚老师形容古琴发展是从曾经的“门前冷落车马稀”到当下的“琴馆相涌如集市”。这样的事态发展变化形成古琴的产业链,带动了制造业,留下一批传世之作,为其建设了雄厚的社会基础。然而在行业繁荣的背后,更值得思辨的是琴学理念上的片面,从古至今的许多文章、古籍里都提到古琴是修身养性、高雅文化的代表,但是现在某些呈现古琴演奏的形式都与之所说的不太契合,包括在对音乐解说上的夸大其词,过分追求意义上的假大空。

龚老师在讲到关于音乐作品原创和二度创作关系的时候,举了个生动的例子:当有几个画家给同一个人画像时,应当是比较谁画的这个人最像、最生动,而不是看谁画得更像画家自己。因此这也是提醒着我们在进行二度创作时,要在尊重音乐本身的气质前提下,再加以正确的音准、节奏、气息以及演奏者自身的音乐修养所综合起来呈现的形象,才是最合适的。

龚老师进而分享了他对一些行业现状的担忧。

一是对于古琴乐器本身虚空的解说,尤其提到关于“徽”,具体来说,七徽是弦长的二分之一;五徽和九徽是弦长的三分之一;十徽和四徽是弦长的四分之一;十三徽和一徽是弦长的八分之一。对比来说,每一种弦乐器、不管弦的长短都有相应比例的音位及泛音,其他弦乐器在学琴初期就解决了大部分的认音问题,然而古琴即使学到较高级的曲目后,仍需借助减字谱及徽来寻找音位,这使得在新作品视奏或是与他人合作时产生困难,并且无法较快地进行临场的变化,这是琴人们值得反思钻研的事。

二是对古琴曲故作高深的文字解说,以《凤求凰》为例,本是一首适合综合练习的小曲,经过一番描写纯洁爱情的内涵“包装”之后,便是为此曲的演绎大动干戈起来。对于诸如此类的现象,许键老师也曾在《琴史新编》中写到:“琴音宫、商、角、徵、羽,即人之君、臣、民、事、物”之类的一些奇谈怪论,其错误是尤为明显的。

三是对目前古琴演出水准参差不齐的现象表示非常遗憾,本应该认真严肃对待的乐器变成舞台上随意的“摆件”。

其实对此行业现象,不只是龚老师一人的不苟同,在课堂讲义里他还分享了很多理论家对此类现象的批判。例如张振涛:“……琴学危机来自历史赋予的太多背离音乐自身发展的制度逻辑,最终摧毁的是大众对七弦琴与‘知音’语源的心理存在。“这种批判是实话,亦是一种警醒。当下的危机在于不少古琴爱好者、粉丝只追求传统文化的外壳,并没有深入到内核,这样的热爱也很容易一击即溃,真正的“刚粉”应该关注到传统文化的内核。

龚老师认为,对学生而言,学习任何事物都要认识其本质,而古琴艺术的本质就是音乐,音乐离不开节奏、音准、技巧、音乐形象塑造。对古琴音乐技巧的追求必须要精益求精,并且要积极填补这方面的课题研究空白。

对教育者来说,在古琴教学理念上,古琴培养要和社会文化需求相结合,不能脱节,要“对准时代之需要”,“要为时代服务”。古琴作为先进对于传承者而言,对传统要批判地继承,继承优秀的遗产。要学习梳理琴曲的文化脉络,对其发展规律和史料进行系统的整理。

课堂进入尾声时,龚老师语重心长得为我们分享了他学习过程中用以自勉的一句话“板凳甘坐十年冷,文章不写一句空”。于我而言,虽然不是古琴专业的学生,但是通过这堂课能认识到作为研究生,无论是在成为一个笔者对待学术研究时,亦或是作为演奏者呈现作品时,我们一定要脚踏实地来面对一切。不要因为一些被装饰到天花乱坠的说辞而忽视了音乐的本质。当我们拿起手中乐器开始演奏的那一刻起,情感就开始传递了。因为音乐本身就是一种语言,若某些时候实在需要用言语解说时也必须做到“恰到、易懂、别玄”。

撰文:上海音乐学院2019级竹笛专业硕士研究生 沈一容

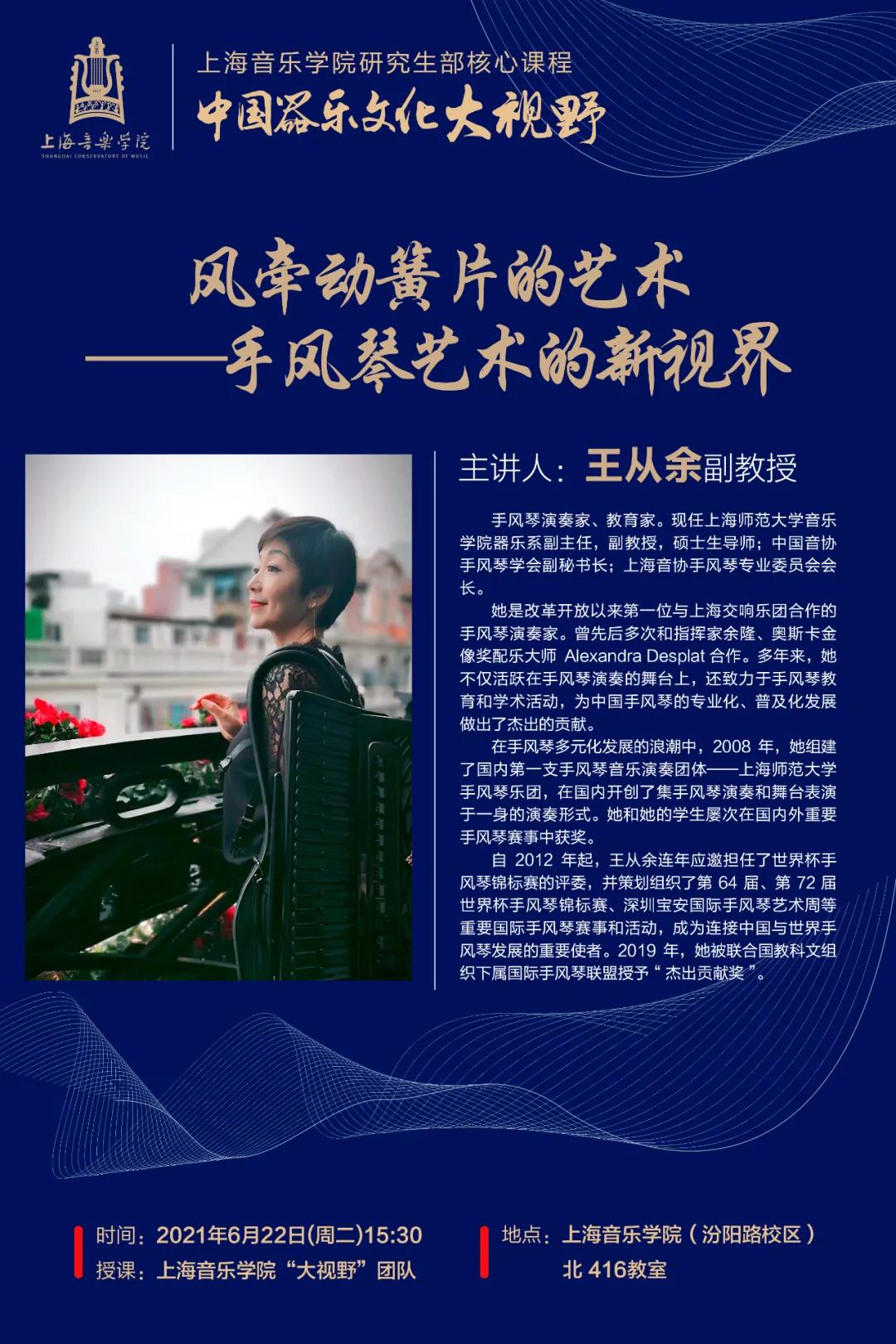

下 期 预 告

第 十二 课

风牵动簧片的艺术

——手风琴艺术的新视界

主讲人:王从余 副教授

时间 | Duration

6月22日 下午15:30(周二)

线下课堂 | Place

上海音乐学院(汾阳校区)

北楼 416教室