中国器乐文化大视野

上海音乐学院研究生部核心课程

第 八 课

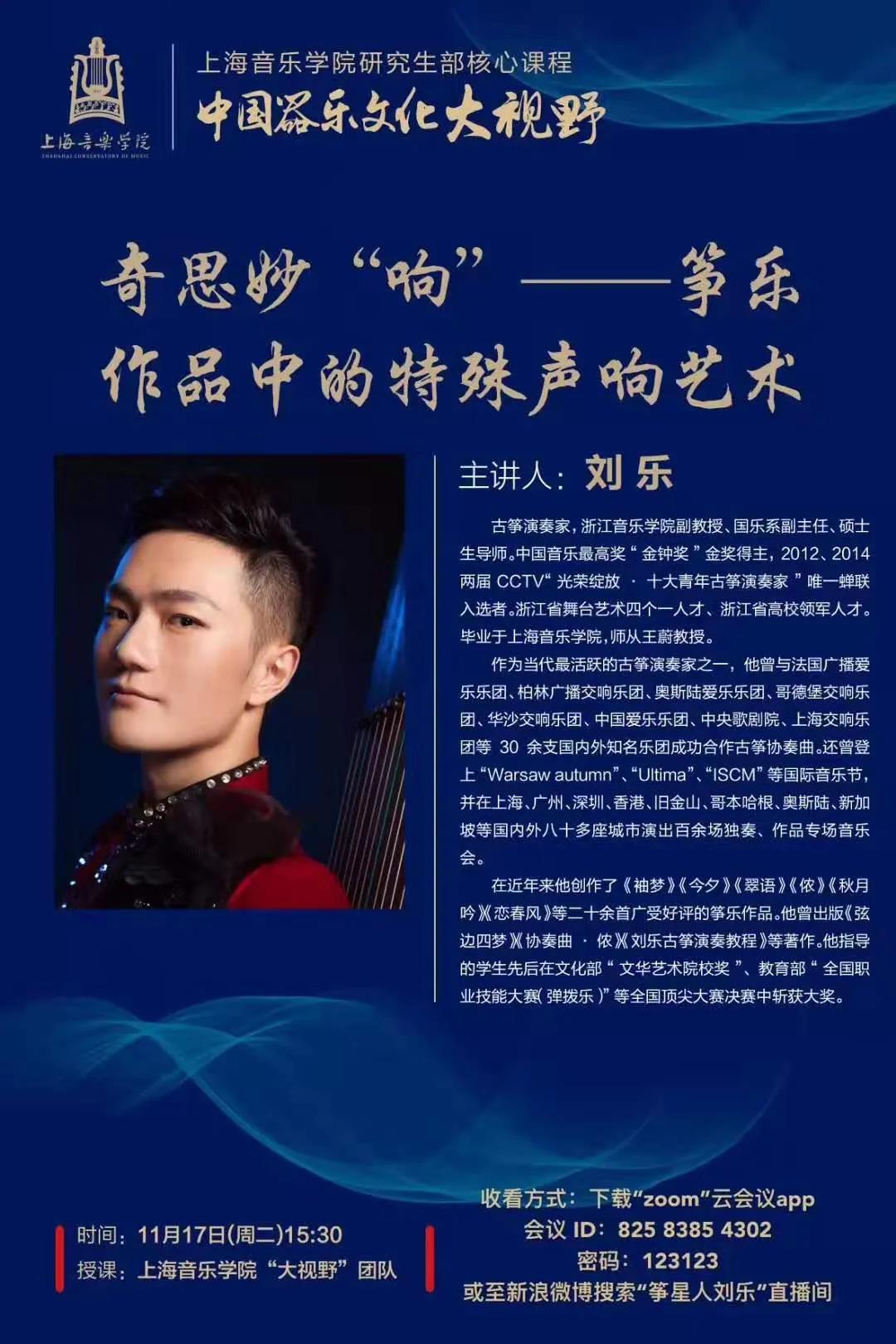

2020年11月17日下午3点半,“中国器乐文化大视野”系列课程第八课在线上如期开讲,由著名古筝演奏家刘乐为我们讲述《奇思妙“响”——筝乐作品中的特殊声响艺术》。

课程开始,刘乐老师首先向我们阐述了何谓“特殊”。从古筝的层面来说,特殊是不属于古筝传统音乐语汇范畴的音响与语言,但随着民族音乐创作的更新迭代,也许今天的“特殊”在明天就变成“常规”。

选题的剖析

因此,本堂课刘老师仅站在当下时间节点,站在古筝的发展视角,分析、分享古筝作品的音响在创作上的特点和应用,希望给我们带来一些启发。

纵览近现代古筝创作作品,古筝作品创作的创新主要体现在演奏技法的革新、定弦、调式、题材体裁的广泛化和舞台表演形式的丰富化上。其中,特殊声响的运用一直贯穿在古筝作品的创作中。

传统古筝作品中就不乏特殊音响的运用,如在演奏时用左手食指压住琴弦,大指弹奏,会发出类似闷击的音响;古筝进入音乐院校成为专业后,在创作上逐渐开创了古筝创作作品的新时期,古筝演奏广泛的运用双手在弦上演绎,革新和拓展也达到了高峰。

古筝技法扩展的代表作

刘乐老师为我们介绍了许多代表性的乐曲并示范演奏,如五十年代时由赵玉斋创作的《庆丰年》中,采用指头敲击琴码,用来模仿打鼓的声音,在音色的对比上非常有特点;60年代的作品《战台风》,左手用到了非乐音的区域,左右手同时刮奏,在碰撞中产生了非常特殊的音响效果,模拟出了海上惊涛骇浪的情形。快板时左手对摇指琴弦的减震和移动,让琴弦的声音产生变化,模拟了狂风的状态,音响效果非常逼真。

上世纪80年代,随着西方技法的涌入,中国音乐的创作环境也发生了一些改变,求新求变的手法大量的出现在新作品中,越来越多的作曲家不满足于古筝五声音阶的排序,采用人工定弦音阶,以及在非常规演奏区域尝试,还有人用道具或其他乐器的器具演奏古筝,在这样的创作思潮中,特殊声响成了许多创作者的追求和突破点,很多作曲家在特殊声响上均有尝试,如王建民的《幻想曲》、《西域随想》中大量运用拍击,营造出了独特的声响。

国外的作曲家也为古筝进行创作,有根据古筝乐器特性进行创作的,也有抛弃乐器特点,完全根据作曲家所思所想进行的创作,如由刘老师在2008年上海之春国际音乐节演奏的《开启》这部作品,在声响上进行了一系列的尝试,具有一定突破的突破性意义,在业界引起了较大轰动。

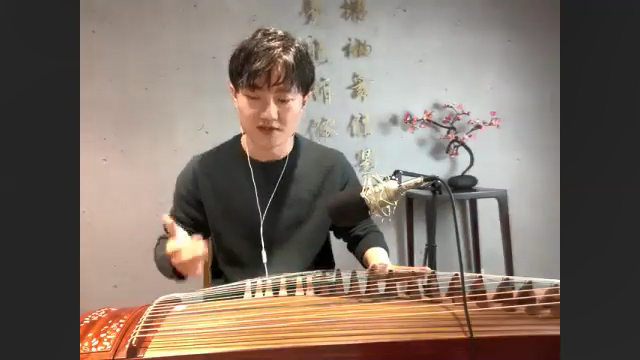

接下来,刘老师为我们介绍了古筝琴弦上可以做出的特殊音响效果:穿弦孔至琴弦的区域可以来回刮奏发出急促的高音;琴轴和穿线孔之间的一小段弦长可以发出超高音;去掉琴码拨弦,可以发出强有力的琴弦拍击琴板的类似打击乐的声音。刘老师为我们即兴演奏了一段旋律,将刚才所提到的特殊音响融入在演奏中,为我们带来了奇妙的听觉感受。

随后,刘老师对一些创新性的音响与演奏手法进行了讲解与演示,如右手的旋律进行和左手的非乐音同时弹奏,营造出紧张的音乐形象;也有通过琴码的挪动,使得左侧的非乐音变成乐音,两只手交错重叠演奏,使音乐充满了对立性和冲突性;亦有作曲家对古筝泛音不同弦长的运用:在同一根弦的1/2处、1/4处和1/6处弹奏出不同音高泛音的尝试;现在在民族管弦乐队中经常能够看到运用提琴弓子来拉琴弦,妙趣横生,非常有意思。

不难发现,所有的特殊音响效果,都是在古筝原有的特定语汇当中去探索更多的可能性,为古筝的性能和表现力的拓宽起到了积极的作用,但一切事物都有两面性,如果没有严谨的认知和合理的运用,只是一味的追求新奇的音响,也可能带来的是反面的效果。

最后,刘乐老师为我们留下了三个话题,希望在不久的将来能够跟老师和同学们继续探讨。

第一个话题:特殊声响在一定的层面上与传统的古筝音响、音色共同形成的是这件乐器在音色张力结构上的两个“极”;

第二个话题:这些看似比较现代的、特殊的一些声响,它是否会与中国的传统音乐美学有一些奇妙的契合点?

第三个话题:无论是这些特殊声响,还是其创作背后的思想要义,从文化层面上体现的都是“自文化”和“它文化”现代的连接。

刘乐老师希望连带着这样三个值得探讨的话题和研究的方向,和各位同学、老师以及自己,在日后的学习当中带来更多的思考。

上海音乐学院研究生部 阴梦菲

《奇思妙“响”——筝乐作品中的特殊声响艺术》课后感(二)

2020年11月17日下午15:30,大视野课程如期开讲。古筝演奏家、“筝届男神”刘乐老师为我们带来了一节关于筝乐作品中“特殊声响艺术”的精彩课程。

讲座一开始,刘老师首先强调了今天课程内容的关键词是“特殊声响”。他围绕这个话题,与我们分享了这些年所积累的演奏经验并提出了自己对于筝乐艺术的新思路。

何为“特殊”:即不属于古筝传统意义上的一种新的声响语言。而“特殊”,实际上也是一种对立、转换的组合,也许今天的“特殊”就是明天的“常规”。我们是站在当下的时间节点来讨论这个话题,从古筝这件乐器的发展视角,在创造上来挖掘。

以时代为界限,刘老师总结了从古至今不同时代特殊声响在筝乐作品中的创作体现,分别从创作的4大部分体现出来:演奏技法;调性;题材体裁;舞台表演形式。

早期的传统作品中其实已经出现了“特殊声响”,许多民间音乐中的独奏化处理,就融合了其他乐器的声音,这也是一种资源整合的体现,例如:在潮州筝曲《倒骑驴》中,左手的闷击模仿打击乐,体现出早期民间艺人在声响上的探索。

古筝演奏进入专业学院体系之后,进入了新时期,慢慢解放了左手,双手都能够在乐音区域进行演奏,演奏技法不断革新发展,这一时期的古筝作品中也有许多对于声响的探索。

例如:《庆丰年》中用肉指按住琴码,模仿鼓皮振动发出弹性声响;《战台风》用右手乐音区与左手非乐音区的碰撞来模仿海上的情形,快板中,通过左手对摇指琴弦的减震、移动,模仿狂风呼啸;《清江放排》左手手掌压揉、右手刮奏来产生音乐的变化等等,刘老师谈到在这些作品中虽能看到尝试,但较局限,浅尝辄止。

80年代之后,创作氛围、环境发生改变,求新求变思潮涌现,创作者们不满足于古筝五声音阶,开始设置人工定弦音阶、非常规演奏区域、运用其他演奏器具,这一时期对特殊声响的追求成为了创作者的突破点。例如《幻想曲》、《西域随想》的大段拍击,体现出声响体验上的方位感,在不同组合、区域的尝试中古筝技巧达到了新高度;《黔中赋》、《倚秋》、《抒情幻想曲》闷击的运用,《剑灵》双手击掌等,开始有越来越多的作品涉及特殊声响的运用。

现如今是中西方思维相结合、更多元开放的时代,也有越来越多国外的作曲家为古筝进行创作,有些创作者会寻找乐器传统语汇与特殊声响的契合点,而有些创作者抛弃了古筝原有的语汇,完全从特殊音响的角度创作。刘老师的开拓式作品《开启》是国际先锋音乐与中国古典传统音乐的邂逅,大量特殊声响的运用让观众受到了感官上的极大刺激,也开拓了古筝这一乐器的无限可能。

通过以上四个时代的梳理,我们感受到特殊声响正体现着一代又一代的创作个体对于时代发展的思考,以及对于突破和探索的诉求。

接下来,刘老师从三个方面介绍了作品中特殊音响的开发和运用:古筝乐器的本体结构;特殊演奏手法;特殊器具。

首先,刘老师向我们详细讲解了古筝的构造以及发声的原理。琴码左侧由于微分音的排列方式与右侧的乐音有着极大的反差,许多创作者在码左进行了新的尝试,比如在旋律中插入码左的音色、琴码左右区域的互换,左音右韵等。在筝曲《风中的圣咏》中将右侧和左侧都调到了需要的音高,双手交错重叠,形成了意境化的奇妙效果。

特殊声响演示

之后刘老师又向我们展示了许多特殊音响,如义甲刮过前梁和穿弦孔的刮板效果、琴轴和穿音孔之间拨弦发出的带有金属感的超高音、去掉琴码后琴弦失去支点后的西洋提琴效果、拍击琴体各区域的不同手法、手指指关节敲击琴码的厚重混响、琴盖打开关上的特殊碰撞声响、用吹琴弦发出的类似蝴蝶振翅声等等,都令人大开眼界。

然后,刘老师向我们展示了特殊器具在古筝上形成的奇妙音效。比如用弓子拉弦、一手拉弦一手弹奏形成的双声部效果、在《吹响的经幡》中用弓子敲击琴弦等形成丰富的色彩变化;吉他的滑棒在古筝上不同位置发出的类似电子音乐的效果;甚至用信用卡刮擦琴弦、叉子、纸片塞在琴弦中产生了特殊的音质,趣味横生。

最后,刘老师谈到,不管这些特殊声响在作品中运用的深浅远近,它都对古筝这件乐器的性能和表现的拓宽起到了积极的作用,具有较强的探索意义。但事物都有两面性,如果只是一味的追求新奇的音响,带来的将是反面的效果,而这些声响也必须依托作品而存在。所谓“特殊”和“常规”也并非是对立关系,而是兼容并存,关键在我们如何看待特殊,如何从传统看现代,又如何从这个命题中去探讨传承与创新的关系。

感谢刘老师为我们带来的精彩课程!

上海音乐学院研究生部 周诗瑶

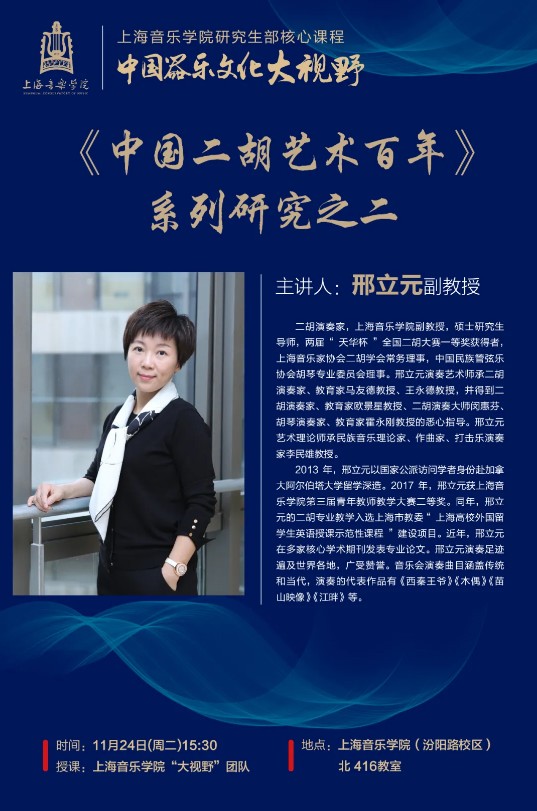

下 期 预 告

第 九 课

《中国二胡艺术百年》系列研究之二

主讲人:邢立元 副教授

时间 | Duration

11月24日 下午15:30(周二)

线下课堂 | Place

上海音乐学院(汾阳路校区)

北楼 416教室

(暂不提供课程直播)