中国器乐文化大视野

上海音乐学院研究生部核心课程

第 三 课

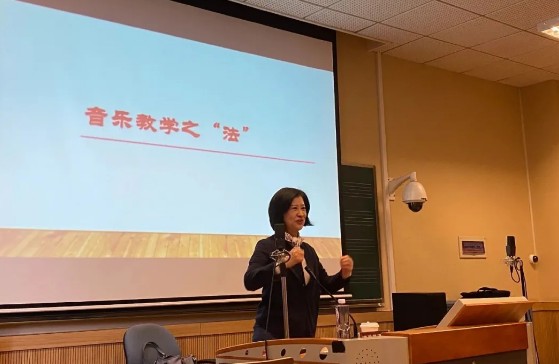

2020年10月13日下午三点半,《中国器乐文化大视野》系列课程的第三讲在上海音乐学院北416教室顺利开讲。此次课程是“大视野”系列课程本学期第一次线下授课,由杨燕宜教授带来《音乐教学之“法”》课程。杨老师从概念之辨析,音乐学习与教学,案例分析三步骤来带我们理解音乐教学之“法”的内在含义。

首先,明确“什么是教学法”是学习和掌握音乐教学法的前提。

“教”与“学”双方具有共生性,又有矛盾性,并且相互统一。教学以学生为出发点,教学对象是最重要的。教师是学生与学科之间的桥梁,通过教师和学生的互动,使学生与所学内容产生紧密的联系。这就是教学法产生的条件和意义,它不是某个定义或“妙招”,而是一系列理论和实践的思考。

教师-科目-学生

教与学的发展层次有唤醒、构建、形成三个步骤。以音乐教学出发,除一小部分自我唤醒式学生的存在,大部分学生是需要被唤醒的,而唤醒之后是构建的过程,从而形成具有音乐性的个体。

教学的出发点和终点都是学生,所以要从谁学、为什么学、环境、怎么做等方面去思考。学生要明白学习的动机和能力与对待学习的情绪。教师要思考教学如何起步、如何深入以及如何达成。

杨老师通过分析案例,带我们归纳总结从从个案中提取出来,具有普遍意义的音乐教学法。启蒙音乐教学在整个教学过程具有重要作用,这是唤醒学生音乐情感起到至关重要的之作用。

杨老师向大家展示了达尔克罗兹体态律动教学法,让我感受颇多。这种教学法让学生用肢体去感受音乐,表达音乐,直观地表达不同性格不同力度的音乐元素,这对学生的协调性与音乐性的培养起到很大作用。中级以上教学则有更高的要求,需要展开寻找音乐的过程,掌握更高级的技术,通过品味音乐获得音乐品位。

了解学习者的动机和需求,关注学习者的音乐起点,观察学习者接受音乐的方式,描绘学习者未来发展,形成教学者的教学之“法”。总结出“音乐教学需要法,而法无定法”。

我从中得到很多收获,也有很多思考。回望学习音乐的十余年,反思自己学习音乐的动机是什么,在遇到困难时是否有一个良好的情绪去积极面对。或许我与今天在座的大多数同学以后都会从事音乐教育相关的职业,学习理解“音乐教育法”(音乐教学法)有着承上启下的作用。在此,感谢杨老师的悉心讲授!

上海音乐学院2017级本科学生 常心语

《音乐教学之“法”》课后感(二)

本次的大师课由杨燕宜老师为我们讲解了《音乐教学之“法”》。

首先,杨老师从“教”字的两个读音讲起。“教”即可读第四声,也可读第一声,老师让我们组词感受两个读音寓意的不同。

接着,杨老师围绕三个教学的发展层次进行讲解。

一是“唤醒”,学生有自我唤醒式学生和需要被唤醒式学生。二是“构建”,杨老师强调,“唤醒”不是闹钟似的一下子“唤醒”,而是唤醒人内在的音乐性。之后是立体地构建音乐基础而是一个复杂的构建过程。三是“形成”,也就是最总得成果,学生可能被培养成专业的音乐家,或是热爱音乐的聆听者,或是从事音乐教育等等。

教学的出发点和终点都是学生。

杨老师说,教师应该从“谁、为什么、环境、怎么做”来思考。要思考学生的学习动机、学习能力和学习情绪;教师要思考如何起步、如何深入、如何达成,并走出认知舒适区。

杨老师还通过实际案例从“动力”、“能力”和“情绪”三各个方面解释了学习的相关因素,希望引起教师的充分关注。

“需求”和“冲突”是学习的动力。

动机源于“需求”:内部动机通常被认为是自主性的(可理解为学生自己要学),外部动机也可以成为自主性的(如受环境影响)。杨老师举例说,八九岁的孩子学习一门学科,很有可能是他特别喜欢那位老师,比如一个孩子喜欢书法,很有可能是他小学里的老师板书写得特别好。

动力源于“冲突”:内心与现实的不协调、对陌生事物的感受引发学习导致思维方式的改变、对错误的不满引发更高的精神集中力。杨老师课上举了许多她在德国教音乐期间的小案例帮助我们理解。

能力则包括听觉、联觉、动作,集中力、判断力、认知策略。

情绪是人对事物与自身需要之间关系的态度体验。需要被满足,则可获得积极情绪,反之则会产生消极情绪。杨老师通过两段幽默风趣的弹琴视频,向我们展示了积极和消极情绪的对比。

最后,杨老师通过播放了三段音乐启蒙课视频,讲解了启蒙音乐,介绍了体态律动教学法。

杨老师说,教学法需要“法”,但又无定“法”,重要的是关注学生、引导及陪伴他们,走过学习的过程。

上海音乐学院学生 陈鑫

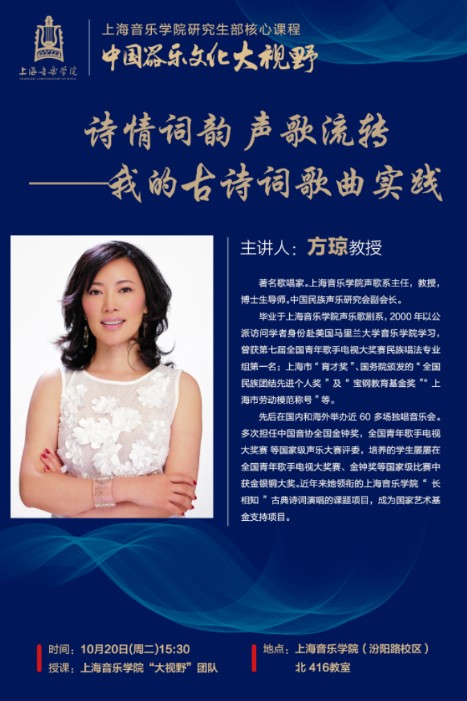

下 期 预 告

第 四 课

诗情词韵 声歌流转

——我的古诗词歌曲实践

主讲人:方琼 教授

时间 | Duration

10月20日 下午15:30(周二)

线下课堂 | Place

上海音乐学院(汾阳路校区)

北楼 416教室

(暂不提供课程直播)