中国器乐文化大视野

上海音乐学院研究生部核心课程

第 七 课

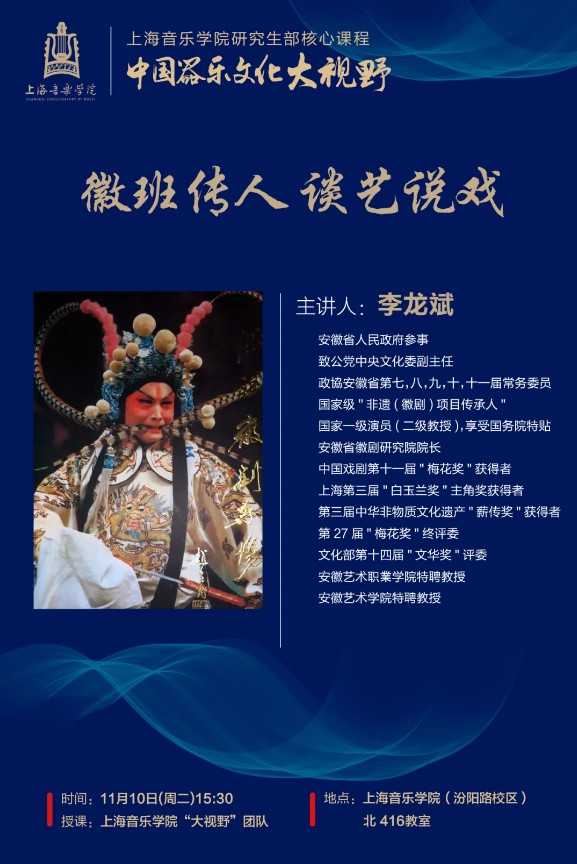

2020年11月10日15:30,“中国器乐文化大视野”系列课程第七课在北楼416教室如期开讲,国家级”非遗(徽剧)项目传承人、国家一级演员、“梅花奖”、“白玉兰奖”等多项大奖获得者李龙斌老师为我们带来一堂以“徽班传人 谈艺说戏”为主题的戏曲文化类课程。本次课程亦是“器乐文化大视野”系列引入的首个戏曲剧种课堂。

在讲座正式开始前,大视野课程团队发起人李景侠老师为我们说明了选择“徽剧”作为本次学习的背景及原因。

2020年正逢纪念“四大徽班”进京230周年,徽班本身的包容性与复杂性也值得我们去了解与探究。一方面,徽班的代表性人物程长庚先生,他既是徽班领袖,又是京剧的开山鼻祖,在两种戏曲的发展史上有着不可磨灭的贡献;另一方面,徽班音乐地方性强,且风格性浓烈,但它绝不是一门仅用“地方性”三个字可以简单概括的剧种,徽班所具有的历史性、文化价值比一般戏剧来说更为广泛和厚重。对于音乐学院的学生来讲,从“民歌、曲艺、戏曲”三个音乐类型中汲取“味道与地道”来反哺自己的演奏与理论是十分重要的。

李龙斌老师在讲座前简单介绍了自己的从艺经历,他笑称自己是一位“老艺术从艺者”,从演员到管理再到导演已有50年从艺时间。他说道,作为学生勿要以“匠”作为学习的最终目标,而要以“家”为终极目标,始终对自己高标准、严要求。除了要认真学好自身专业外,还必须扩展视野,从其他艺术中汲取营养和音乐审美观念来弥补自身专业。

李老师以徽商、徽班、徽戏三者做引,从徽班进京、汉调进京到徽汉合流详细讲述京剧形成中所经历的三个阶段。在京剧艺术中有一个说法,叫做“班曰徽班、调曰汉调”,正因为汉剧、徽戏“两下锅”,形成了京剧的左膀右臂——即“徽班”与“汉调”。

其中,在京剧历史上有着极大影响的标志性历史事件“四大徽班进京”,包括了三庆、四喜、和春、春台四个戏班子,他们在唱腔上各有千秋,在特点和风格上独树一帜。

俗话说,三庆班的“轴子”、四喜班的“曲子”、春台班的“孩子”与和春班的“把子”:其中三庆班的“轴子”(读“咒”),意指三庆班擅长演有头有尾的整本大戏,类似于现在的电视连续剧;四喜的“曲子”指的是昆曲,四喜班更擅长演昆腔的剧目;春台班的“孩子”则是童伶,因春台班的演员以青少年为主,生气勃勃;和春班的“把子”特指武戏,和春班的武戏功底扎实,种类繁多,且表演风格火爆炸场,最受观众欢迎。数百年来,无数艺人穷尽一生对这门艺术进行加工磨砺,在唱腔上提升改进,才使得戏曲艺术日益纯熟。

接着,李老师讲到了从清朝始兴的“花雅之争”。“花”是泛指更受劳动人民所喜爱的地方戏,其音乐风格粗犷:乐曲大锣大号,表演大蹦大跳,服装大红大绿,唱腔大喊大叫;而“雅”专指昆曲,它在内容上更偏向叙述才子佳人的故事,在遣词造句上更具文化性也更为讲究,有着约定俗成的填词,意境高雅,受众群体以文人墨客为主。

值得注意的是,这里的“争”并非竞争,而是特指多种戏曲剧种的竞相“争艳”,代表了这个时期戏曲艺术蓬勃发展,有着各自的观众群。除此之外,李老师为我们介绍了现今活跃在舞台上的五种安徽戏曲剧种——“徽黄庐泗花”:即徽剧、以说安庆方言主的黄梅戏、以说合肥方言为主的庐剧、泗州戏(它与山东的“柳琴戏”、江苏的“淮海戏”等一起统称为“拉魂腔”)、花鼓戏(流传于安徽宣城,淮北皖南、皖北的花鼓戏)。

随后,李老师分享了由他出演的徽剧《临江会》与黄梅戏的戏曲电影。其中,《临江会》这一出可谓非同凡响,在观看过程中,有一幕令我印象深刻:只见李龙斌老师足蹬厚底靴,头插翎羽,一霎那间从两张半的高台上凌空翻下一个后提,紧接着又纵身一跃到一块众人托起的木板上,下高、翻台、跳台、咬翎子等一套动作下来一气呵成,干净利落。扎实的功底和惟妙惟肖的表演将周瑜这个形象牢牢地立在了舞台上,精彩纷呈的演绎也引起了现场同学们的阵阵喝彩与掌声。

最后,在谈到戏曲的继承方式时,李老师谈到了《惊魂记》高强度的创作过程,它是根据莎士比亚四大悲剧之一《麦克白》所改编的一出新戏,李老师的学生也凭借着这出戏一举夺得了第二十八届梅花奖的榜首。李老师认为,戏曲的继承与发展需要“两条腿走路”,既需要保留原汁原味的经典作品,如音配像等方式;又需要紧跟时代的发展创造出保留徽剧特色,创作体现徽剧风格且具有时代意义的戏曲作品。

戏曲音乐工作者的重要性

同时,戏曲的蓬勃发展离不开音乐工作者的加入,他们在戏曲的音乐改革上做出了重大的贡献;也离不开徽剧演员、教育者和从业者本身对于其他优良剧种的兼收并蓄。如上海音乐学院毕业安徽籍著名黄梅戏作曲家时白林老师,他创造了《女驸马》、《天仙配》等一系列朗朗上口的经典剧目;还有著名表演艺术家王少舫、严凤英老师,回到京剧借鉴服饰等一系列细节上的讲究反哺自己的专业......还有许许多多的老前辈将一生都奉献在戏曲艺术行业,始终坚持着“戏大于天”——有“戏”则有戏,无“戏”则没戏。

这令我想到了李老师说到练习“下高”这一技术难点时,天天至少要20次,正所谓“曲不离口,功不离手”,对我们音乐学院的学生同样适用。从舞台表演、到平日练习,我们对待专业都一定要有“一根筋儿”的劲头,认真刻苦修炼技艺的同时,也不能松懈自身艺术审美观的塑造,在碰到问题时要有“卯上不放手,打破砂锅问到底”的治学精神。

李老师在讲座开始前,非常诚恳地说道,如果这节课有一到两个点可以触动或是对同学们有所启发,那么他的分享就是有益的。我想,我的答案已经找到了。非常感谢李老师本次讲座带来的精彩分享,期待在舞台上与徽剧再次相遇。

上海音乐学院研究生部 何婧云

《徽班传人 谈艺说戏》课后感(二)

2020年11日10日,大视野课程迎来了中国戏剧梅花奖获得者李龙斌老师,为我们带来了一场以徽戏为主题的精彩讲座。

谈及徽戏,就不得不提到徽商的历史。徽商被称为“文化商人”,其历史最早可追溯到隋唐时期。一批文人儒商从山东、河北等中原地带逐渐迁徙到徽州,因此徽州在语言上形成了一县一语的特点。徽戏发展到极盛时期时,恰逢乾隆皇帝六下江南,所到沿街之处戏班众多、热闹非凡。在其八十大寿之际,以徽商为代表的一批徽州雅士以派遣戏班进京的形式献上寿礼,之后这一事件也成为了京剧艺术史上的重大文化事件——“四大徽班进京”。

自此以后,徽班在北京正式扎根下来,一辈辈的戏曲人通过一部部戏逐步发展并吸引了自身的受众人群,扩大了徽戏艺术影响力。而以三庆、四喜、和春、春台为首的四大徽班,都各自形成了独特的艺术风格。

其中,三庆的“轴子”(指戏的剧目连轴转、连轴演),四喜的“曲子”,春台的“孩子”,和春班的“把子”都各自继承和呈现了老徽班独有的艺术魅力。安徽省在1954年成立了黄梅戏剧团;1956年,安徽省徽剧团成立,徽戏正式更名为徽剧。这两大剧团的成立从此奠定了安徽省文化大省地位,而现代徽剧的发展由此开启。

紧接着李老师又从“花雅之争”、徽剧三次进京、以及现代徽剧《惊魂记》的排练过程来一步步的为我们梳理了徽剧从古至今的历史发展脉络。令我十分感兴趣的是在戏曲行业中的出现的一些“行话”与同一剧目在面对不同受众群体剧目风格的变化。

其中行话的有趣之处我们可以在短短的一次讲座中小窥一二:例如在一场有四折戏的演出中,第一场戏因其开场小乐队是锣鼓伴奏之故,又被称作“开锣戏”。而“压轴”并非传统意义上最后一出戏,而是表示演出顺序是第二场的折子戏,又叫做“轴戏”;而真正的最后一出重头戏则被称为“压大轴”。而后,在李老师分享的《临江会》视频中,我们还可以欣赏和了解到“翻台、跳台、咬翎子”等一系列徽剧高超表演技术呈现表演与专业名词的称呼。一气呵成的徽剧绝活儿点燃了现场,激发了同学们的热情。

李老师还分享了他在日本与北京上演同一处剧目的在表演风格和戏剧处理上的经验。比如,在日表演时,日本学者更侧重于戏曲是如何由典籍记载的文字而呈现到舞台上的表演效果和还原程度。此时剧目就要根据这一需求,加入更多“吐火、高台、真刀真枪”等的原汁原味的传统表演呈现方式。而在北京演出时,北京观众则更注重徽戏的音乐性与配合性,因此调配过多的“真刀真枪”型的表演风格显然不适合北京观众的审美需求。

这一分享给了我极大的启发,艺术在传播的过程中不仅要注意自身风格特色的发展,而且要经过科学的调研,针对不同的受众群体进行适当的调整。现今随着时代的快速发展,如何找到艺术与市场间的平衡点,在一定程度上更好地将文化进行传播和发扬是需要我们思索和解决的问题。

课堂互动问答

这场生动的讲座在结束时也引发了同学们一系列的互动热潮,不同系部的同学一连提出了十多个问题,才意犹未尽地止住话头。李老师在最后说道,“文化的传承任重道远,一辈辈的艺术从业者口传心授,通过一代代人的坚持和打磨,才有了现在成熟的艺术形态呈现在我们眼前。要认真刻苦,也要兼收并蓄,要当‘家’,不要当不会思考的‘匠’。”我想,这也正与大视野课程开设的初衷不谋而合。作为音乐学院的一名学生,不仅要专精本职专业,更要丰富自己的文化内涵,扩大自己的艺术审美见解,逐渐学习和形成自己的艺术审美观。

感谢李龙斌老师为我们带来一次精彩纷呈的课程!

上海音乐学院研究生部 程琳仙

下 期 预 告

第 八 课

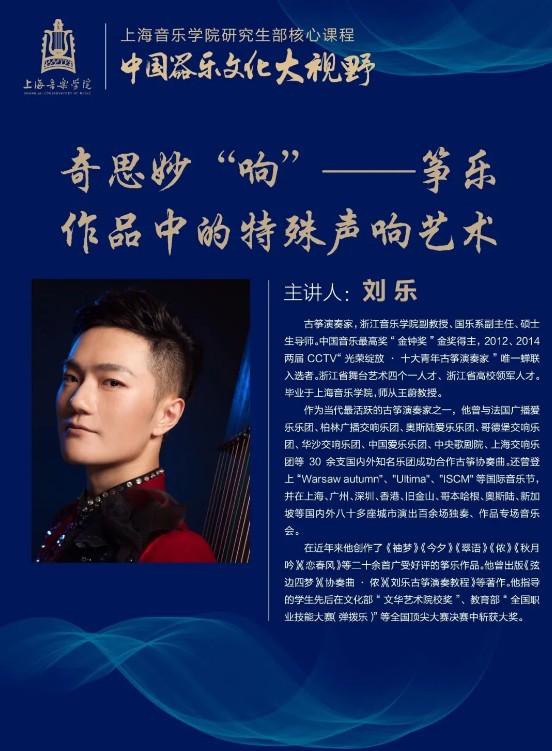

奇思妙“响”——筝乐作品中的特殊声响艺术

主讲人:刘 乐

时间 | Duration

11月17日 下午15:30(周二)