中国器乐文化大视野

上海音乐学院研究生部核心课程

第 十 课

课后感(一)

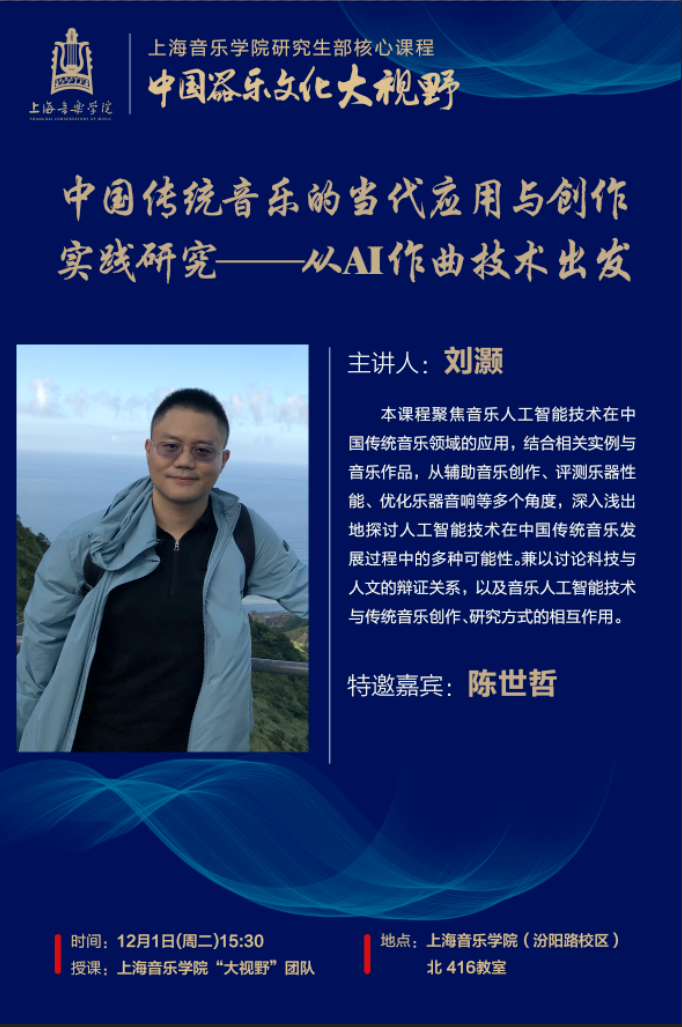

2020年12月1日下午15:30,“中国器乐文化大视野”系列课程第十课在上海音乐学院北楼416教室开讲,来自上海音乐学院音乐工程系的刘灏老师以《中国传统音乐的当代应用与创作实践研究——从AI作曲技术出发》为题,进行了专场讲授,并邀请音乐工程系专家陈世哲老师特邀讲解。

讲座开篇,刘老师说“AI时代已经到来”。我们常常刷到自己喜欢的明星、商品、音乐歌单等各种符合个人喜好的推送,这都得益于大数据时代下,人工智能技术通过算法的方式,将用户的喜好进行分析得出的结果。人工智能将成为方便于我们生活的一种重要手段。

此次讲座刘灏老师围绕世界三大尖端技术之一的“AI技术”,就“如何运用机器模拟人类的智能模式”展开讨论与探索的人工智能目前在许多领域都取得了卓越的研究成果和应用价值。人工智能的逐渐强大也激起了艺术家们的兴趣,音乐人工智能技术更是不断蓬勃发展着,其中我们欣赏了索尼公司2016年展示的的第一首AI创作的披头士风格流行曲《爸爸的车》。

AI作曲的系统原理好比给货架分类零食。前期,将各种音乐风格转化成可计算的对象,可以被读取复制并应用于人工智能,然后通过机器学习,掌握音符、音乐、和弦搭配,再将相似特征的放在一起,新建一个分区或主旋律谱,最终完成一首曲子。

同时AI作曲可以添加情感这个应用颠覆了人们觉得人工智能作曲会出现情感空白机械化的音乐感觉。刘老师给我们欣赏了IBM的Watson Alchemy Language API项目,其Watson beat分析了《美国公告牌百强单曲榜》中26000首歌曲的创作成分,在各种音符和旋律找到有用模式,完成的一部富有情感的作品。

我们还欣赏了佐治亚理工大学研制的四臂机器人打马林巴,它突破了普通人在速度上的极限。这引发我们的思考:机器人可以靠机器臂演奏,那人类是否可以靠神经元控制身体部位呢?刘老师对此表示,学校也正在结合多方研究力量,与各大机构合作研究相关的音乐人工智能综合研究成果和产品。

最后刘老师还讲述了人工智能是如何通过音乐采样、音乐检索、频谱分析、算法模型的方法,进行创作。刘老师说由于在对于民乐的音源采集较难,较难达到逼真的效果,因此还需要完善,其中举例了三体声音科技对唢呐的音源的采集以及对人工智能进行midi编曲的实践性福音。

刘老师说到,在研究探索的道路上,AI研究还略显“稚嫩”,可听性和艺术性还不够,但未来只要正确认识和运用,一定能让艺术作品既有时代感又有科技感。这一种科学于艺术奇妙的结合一定会为中国传统音乐的当代应用于创作实践研究添上绚烂的一笔。

接下来,音乐工程系的陈世哲老师又谈到了AI技术与当下的密切联系。陈老师表示,我们现在正在经历百年未有之大变局,接下来十年所创造的是之前一百年的经历,未来一点的小突破可能都会有很多连锁反应。音乐是最接近艺术本质的,所以也是最抽象的,因此对于机器人来说难度更大。

未来是人机共存的几十年,我们必须了解这些东西,并且从自己的研究方向去切入。虽然现在AI的发展还在起步阶段,但机器增长速度比人快。因此对于我们音乐艺术院校的学生,对待这项科技应该做到:不盲从,不回避,不可限量。现在的竞争已经不再是同行竞争,而是行业的跨界打劫,这就要求我们用创新思维去考虑,是否能将这项技术应用于我们民乐的未来,并使之为民乐的发展添砖加瓦。

上海音乐学院研究生部 李旭雯

课后感(二)

2020年12月1日下午三点半,“中国器乐文化大视野”系列课程第十课在北楼416如期开讲,刘灏老师为我们带来了《中国传统音乐的当代应用与创作实践研究-从AI作曲技术出发》专题课程,为我们展示了科技感和未来感交相呼应的“大视野”。

提及AI,我们最优先想到的就是打败世界冠军九段棋手的著名电脑围棋软件“AlphaGo”,作为谷歌公司旗下的著名人工智能开发团队“深度学习”(DeepMind)公司最著名的AI技术实例,AlphaGo的出现彻底终结了人类能在棋类游戏中战胜计算机的时代。AlphaGo的诞生不仅将AI技术带入了大众的视野,更标志着人工智能技术的强大。

在科技高速发展的当下,AI技术的发展应用也逐渐引起了各个领域中学者的关注和兴趣,AI作曲技术也是音乐人工智能中的一个重点研究方向。刘灏老师为我们分享了近年来国内人工智能作曲中比较成熟的例子“微软小冰”——可以独立的去完成音乐旋律、歌词、编曲的创作,而创作手段亦是多种多样。在设计过程中,微软小冰也曾来到上音“进修“,并且以2020届“荣誉毕业生”的身份,从上海音乐学院音乐工程系毕业。与此同时,上海音乐学院音乐工程系陈世哲老师也带领其团队开发研究AI算法作曲并成功创造了国内第一个免费音乐创编软件——Soundbug(音虫)。经过近几年的发展,Soundbug已经能够实现AI自动编曲。

在不太深入了解AI作曲的定义时,我会狭义得认为就是让机器直接编辑旋律。通过刘灏老师细致的介绍,明白了音乐人工智能创作的具体技术手段和方法,作曲家在使用计算机进行音乐创作的过程中,将人为对音乐的干预降到最低,尽可能使计算机在深度学习后,更多的参与到创作中去,计算机才是创作中占据主体地位的存在。

对于中国传统音乐与AI技术交融上,刘灏老师、陈世哲老师以及其团队做出了很多尝试探索:曾对中国竹笛、琵琶和古筝的声音进行了详细采样;对竹笛和琵琶的音色和相关演奏技法进行了声音采样和频谱分析;对AI技术如何能直接代替表演者在当代创作中演奏进行了研究等等。其中AI与传统音乐结合方面最新的成果,实现了从AI作曲技术出发的中国传统音乐的当代应用。

该成果可将两首风格迥异的乐曲进行融合并以其不同的主题进行即兴创作,在实践中辅之以中国传统乐器,合奏出既民族又现代的新风格。因为这项成果最为重要的就是随机与即兴,所以在课堂研究上,刘灏老师邀请了扬琴演奏家牛矾琼老师为背景由AI软件将江南民歌《茉莉花》与蒙古歌曲《草原》重新随机合成的新曲子进行即兴伴奏。

在讲座的最后,两位老师谈道:AI所创作的作品对于当前音乐创作领域来说还显得有些“稚嫩”,可听性或艺术性并不够。但是只要正确认识人工智能AI对于作曲,对于音乐的有利加持,并将这种技术真正运用于创作,一定能让更多的艺术作品既具有时代感又负有科技感。这不禁让我想到谷歌团队的一句话“我们不是用AI代替人类的创造力,而是努力让工具更深入地理解音乐,让它们更直观、更有启发性。”人类赋予其最根本的智慧动力才是源源不断带给未来创新创作的永动机,我们期待着科技,也坚信着自己!

上海音乐学院研究生部 沈一容

下 期 预 告

第 十一 课

不朽的阿炳 传世的音乐

主讲人:朱昌耀

时间 | Duration

12月8日 下午15:30(周二)

线下课堂 | Place

上海音乐学院(汾阳路校区)

北楼 416教室

(暂不提供课程直播)