中国器乐文化大视野

上海音乐学院研究生部实践教学学术讲堂

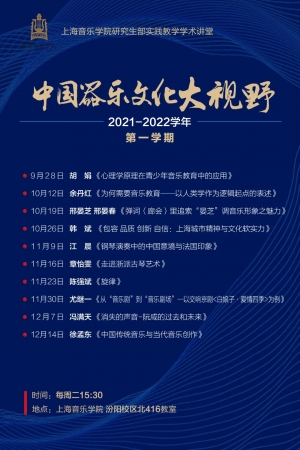

2021-2022学年 第一学期

第四讲

《包容 品质 创新 自信:上海城市精神与文化软实力》课后感(一)

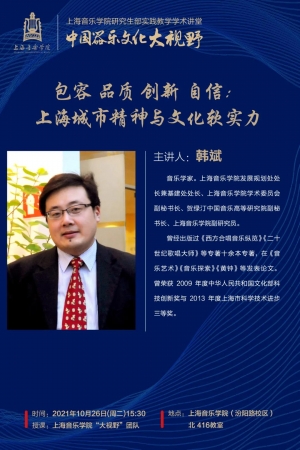

本次大视野课程由上海音乐学院发展规划处处长兼基建处处长、上海音乐学院学术委员会副秘书长、贺绿汀中国音乐高等研究院副秘书长、上海音乐学院副研究员韩斌老师主讲,以“包容 品质 创新 自信:上海城市精神与文化软实力”为主题,生动深刻地为我们讲授了上海城市精神和文化软实力的精神内核及其深远影响。

课题由来

韩老师在课程开始时引申出两个问题。第一个是在党和国家对上海文化软实力的高要求下,上海这个城市到底有什么样的软实力?软实力如何来提升?它原有的基础是什么样的?它提升的空间、提升方向在哪里?第二个是我们在文化软实力提升当中所能够做出的贡献是什么?因为贡献直接影响到我们的生活,或者说影响到我们发展。一个人的事业的发展,应该是紧密地和社会的发展契合在一起的,而不是游离在社会发展之外的。关于本次课程,可大致分为以下几个部分:

一、深刻认识弘扬城市精神与文化软实力的重大意义

“上海城市精神,海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和,开放、创新、包容已成为上海最鲜明的品格”。

6月22日,中共上海十一届市委十一次全会举行,审议通过《中共上海市委关于厚植城市精神 彰显城市品格 全面提升上海城市软实力的意见》。上海市委书记李强在全会上说:“上述提炼概括,是对我们这座城市成长基因、精神气质、文化特质的精准把脉,为我们进一步厚植城市精神、展现城市品格提供了行动指南”。

城市的精神和品格是一个城市的标记,由上海中国共产党诞生地的标记中可以看到其形状是石库门,上海两个字分布于一左一右,中间是一个既没有门栓,也没有门锁的一个开放的大门,这是上海的城市精神在标识上的体现。随后,韩斌老师从一个国家的综合实力出发,着重介绍了软实力的含义,文化和意识形态的吸引力,或者说文化和意识形态的辐射力和影响力,这就是软实力。

文化软实力是文化资源在一定范围内的孕育传播发展深化以后所产生的吸引感召力和影响力,它是潜移默化的吸引力。软实力就是一个文化的制度的软要素的改造和引领,所以全世界现在都在重视软实力的提升。从美国国会图书馆的孔子语录,到耶鲁大学的颜真卿家训,都体现出我们国家的软实力。

二、我们应该如何理解上海的城市精神

海纳百川与追求卓越

第一个城市精神是“海纳百川”,也就是包容。一方面能容五湖四海的人群,为社会进步、经济提升、城市发展去积累人力资源和夯实物质基础。另一方面,又能解寰宇大洲人文,无论是异域外邦文化舶来文化,还是别省外地本土文化都能接受,兼容并蓄、去粗淬精,形成以“江南”为内涵的“海派”。上海之所以被称作魔都,是因为它有特别巨大的能量、本事,或者说有一种城市精神——一种赋能的精神。从吕文成先生的粤曲改革,到广东音乐名曲《彩云追月》、再到梅兰芳与海派京剧,都可以看出上海的包容性。另外能够体现其包容性的就是西乐东渐的,上海是西乐东渐很重要的摇篮。1871年上海徐汇公学的学生乐队就演奏了海顿的交响曲。1879年,即光绪5年,上海就创办了工部局公共乐队,就是上海交响乐团的前身。在历史的因果潮流下,许多音乐人才不仅在上海生了根,还发了芽,见证了上海的包容性。

第二个城市精神是“追求卓越”。卓越就是品质,包容不是没有底线的包容,追求卓越,是希望得到最高标准的品质。在刚刚出炉的《2020年国际文化大都市评价报告》中,在全球50个国际文化大都市中,上海坐拥的茶馆和咖啡馆总数是全球第一。从餐饮到旅游,再到影视,因为代表着城市软实力、吸引力的提升。2001年5月,国务院批准《上海城市总体规划(1999-2020)》,明确提出,上海是“弘扬传统优秀文化、融合世界进步文化,大力发展各类文化事业,建成体现高层次、开放型的多样化的国际文化交流中心城市”的目标。之后,上海东方艺术中心、上海交响音乐厅、九棵树未来艺术中心、上音歌剧院等文化设施相继建成,文化设施不仅是地标,也是文化符号,使上海成为一个敞开心扉拥抱世界、拥有一流演出场馆的国际大都市。

第三个城市精神是“开明睿智”。一方面,上海的聪慧在于理性,上海的活力源自创新,开明在于审时度势的理性,睿智在于融会贯通的守正创新。比如我们的民乐在很大程度上就是要在当中找到一个辩证发展的道路。另一方面,上海的红色文化、海派文化、江南文化资源丰厚,国际化程度高,交通便利,公共服务精细,城市智慧水平高,这些既是表征也是内涵。在民乐的辩证发展道路中就体现的十分充分。第三个方面,创新的底气在于人才,软实力归根结底是人的创造力、竞争力,这不是普通的人的堆积,而是发散性的创造,是一加一大于二的创新。在艺术学习中我们首先是一种模仿,对技巧的训练,然后对一种风格的模仿,这是第一。当模仿到一定的程度,然后才是创新和发扬。人人都是软实力,人人展示软实力。

《都市风光幻想曲》作为黄自先生在1935年为电通公司的影片《都市风光》所做的片头音乐,也是中国电影音乐历史上真正意义的第一首配乐。据黄自先生的夫人回忆,为了写好这段音乐,不爱逛街的黄自让夫人陪同,去南京路上看马路上的车,听马路上的人讲话感受气氛,以这种体验创作音乐。曲中一共五段,表现了五个不同的音乐形象,最终把上海光怪陆离的都市描绘下来,这是黄自先生学习西乐创作出管弦乐作品《怀旧》后的创新之作。1959年,在“上海之春”上首演了何占豪、陈钢作曲的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》,引起轰动,这首作品是中国民族民间音乐戏曲与西洋乐器、西方音乐创作手法结合的经典之作。同时也是凝聚了集体智慧的结晶,体现了当时的社会、办学与创作氛围。从“小提琴讲中国话”到“联合大作业”的民族化道路,再到进入新时代以来,上音人响应号召,奋发有为,完成了以交响曲《丝路追梦》《炎黄颂》、歌剧《贺绿汀》、音乐剧《海上音》《梦临汤显祖》《春上海,1949》等为代表的一批鼓舞人心的新作。这些体现出只有做好原创、创新才能得到这个时代的认可。创新能力最重要的是原创,不是说对模仿而来,而不是抄来的,山寨来的,比如我们知道的《丝路追梦》、《炎黄颂》、《贺绿汀》等作品都获得了认可,为什么?因为他用的是“洋”的体裁,但是它完成的是中国自己的民族化道路。

第四个城市精神是“大气谦和”,也就是自信。大气谦和不是没有原则的同意别人,而是一种基于自信的表现,在世界的挑战和交融面前,对自身文化的形态和对自己所处的位置是非常清晰的。1956年毛主席的《同音乐工作者的谈话》一文中用非常生动的语言讲到:“中国的豆腐、豆芽菜、皮蛋、北京烤鸭是有特殊性的,别国比不上,可以国际化。穿衣吃饭也是各国不同。中国人吃饭用筷子,西方人吃饭用刀叉,一定说明刀叉的高明、科学,用筷子的落后,就说不通。”也就是说我们可以尊重其他的文化形态,可以交融交流,但是我们自己的民族自信是不能丢的。

三、上海之“大”,就在于胸襟和格局

在助力长三角区域一体化建设的过程中,上海音乐学院牵头联手长三角区域内16家音乐类高校、“上海之春”国际音乐节、“中国上海国际艺术节”以及上海、浙江、江苏、安徽等省音乐家协会等组建“长三角区域音乐教育与艺术产业发展联盟”,主动对接赋能世界级城市群文化建设。

在少数民族音乐人才培养和文化润边工作中,以上海音乐学院从1956年开始的民族班人才培养为基础,积极呼应廖昌永院长在全国两会期间提出的少数民族音乐人才培养提案,在全国音乐院校率先召开“少数民族音乐人才培养座谈会”,围绕新时代少数民族音乐人才培养主题,聚焦教学、科研、创作、实践与社会服务,为助力乡村振兴国家战略与文化润边谋划。

从艺声唱片的“文化认同”,到举办上音国际打击乐节、多人次担任世界著名音乐比赛评审评委,再到建设国际艺术家咨询会议,韩斌老师通过一个个生动形象的例子向我们讲述了上音在人才培养、师资建设、艺术创作以及社会服务等方面的重要支持与助力。

四、文化软实力的作用

文化软实力的作用

一方面,软实力是对内强劲的凝聚力,是一个国家或民族所具有的聚集、吸引、团结和组织全体民族成员的向心力。对于个人就是根,对于国家,决定了能否长治久安。只有国民对国家有认同感的时候,才可能自觉维护国家的安定和统一。文化认同是指“个体对于所属文化以及文化群体内化并产生归属感,从而获得、保持与创新自身文化的社会心理过程”,音乐是最好的粘合剂。软实力也是两岸共同的文化根脉。“九一八”事变之后,黄自先生开始创作抗日歌曲,先后写出《抗敌歌》、《旗正飘飘》、《赠前敌将士》等作品。

另一方面,软实力是对外广泛的影响力。这体现在知识、精神、器物对人们生产生活方式和社会进程的作用。许多国家、地区和城市,都在把扩大文化影响力作为增强实力、提高地位和竞争力的战略举措。影响力取决于先进的传播手段和强大传播能力,其核心竞争力依旧是内容和创新。在推动中华文化走出去、提升国际传播能力方面,上音主办了中国艺术歌曲国际声乐比赛,廖昌永院长以《中国古典诗词艺术歌曲》音乐会,把中华优秀诗歌、音乐带向世界。

文化发展对于社会发展具有重要推动作用,创新是一个民族进步的灵魂,也是文化发展的固有本性和不竭动力。创新力是文化软实力的核心,优秀文化是开放型的文化体系,继承优秀传统,吸收借鉴世界文明成果,适应现代生产方式、生活方式要求,突破旧程式,在内容、形式、载体、传播方式等方面实现创作与超越。在如何提升创新能力、传播能力方面,韩斌老师讲到,一方面要围绕原创,没有软实力支撑的发展是没有持续力的;另一方面要围绕传播,如果没有先进的理念与方式,就不会有文化的赓续和最大化数量的接续者、传承者。

在韩斌老师的课程中,我们体会到上音与上海乃至全国的文化事业发展息息相关,也体会到上音人的初心与使命与中国共产党的初心与使命紧紧相连,上音人的脉搏与上海这座伟大的城市同频共振。为中国人民幸福生活的新篇章谱曲放歌、为中华民族伟大复兴的新征程鼓劲加油,不忘家国情怀、教育文艺并举、担当育人育才、讴歌伟大时代。我们作为上音学子,同时也是上海城市精神、文化软实力的接续者、建设者和担当者。

上海音乐学院研究生部

2020级二胡专业学生 张杰

《包容 品质 创新 自信:上海城市精神与文化软实力》课后感(二)

依据疫情防控的要求,我们的大视野课堂临时改为线上进行,但并没有磨灭大家上课的热情,大家在腾讯会议上如约而至。为我们带来本次课堂的是来自上海音乐学院的韩斌老师,短短的一个半小时内,韩老师为我们梳理了上海这座城市的城市精神,讲解了音乐文化软实力的内涵与作用。

韩老师提到,6月22日,市委十一届十一次全会举行,通过了《中共上海市委关于厚植城市精神彰显城市品格 全面提升上海城市软实力的意见》,由此可见上海市委对于城市精神品格和城市软实力的重视。上海的城市精神:海纳百川,追求卓越,开明睿智,大气谦和,开放,创新,包容则是上海这座城市的品格。韩老师对这七个名词一一进行了详细的解释。

海纳百川即是包容,上海对于来自五湖四海的人群的包容以及对于各种文化的包容,不仅促进了社会进步、经济提升,对于文化也可以做到兼容并蓄、去粗淬精,形成了以“江南”为内涵的“海派”文化。追求卓越即是对品质的追求,上海虽是包容的城市,但并不是没有底线的包容,对于品质的追求从未放弃。拥有全球总数排名第一多的咖啡馆、每年接待的旅客数量全球排名第一、以及拥有可以满足各类演出需求的剧院、音乐厅等都使上海成为一个敞开心扉、可以拥抱世界的国际大都市。

开明睿智带来了创新,理性的聪慧、融会贯通的守正创新为上海带来了极其丰富的文化资源,也大大提高生活的便利性,这样的魔都吸引了大量的人才,人才的聚集又可以促进更多更好的创新,这一良性循环也体现出了上海雄厚的软实力。大气谦和源于自信。上海对于文化的自信,让它可以在发展过程中直面别国的挑战或交融,与周边城市一体化的建设以及对少数民族音乐人才的培养等也都展现了上海的胸襟和格局。

李强书记也在全会上提到我们必须传承红色基因,更加自觉地弘扬城市精神品格,更加主动提升城市软实力。那么,什么是软实力呢?韩斌老师为我们举了几个表现软实力的例子:美国国会图书馆墙上的孔子的语录、耶鲁大学的门楣上篆刻的颜氏家训等,无一不向全球展示了我国的软实力。软实力对内为我们带来的强劲凝聚力以及对外产生的广泛影响力都体现了我们提升国家软实力的必要。作为组成上海的一部分,韩老师期许我们在这样的历史环境提出的使命下有所作为,有所担当,为整个城市提升文化软实力做出贡献。感谢韩老师的精彩讲解!

上海音乐学院研究生部

2020级琵琶专业学生 徐誉航

后期《中国器乐文化大视野》

讲座内容安排调整如下:

下 期 预 告

第 五 讲

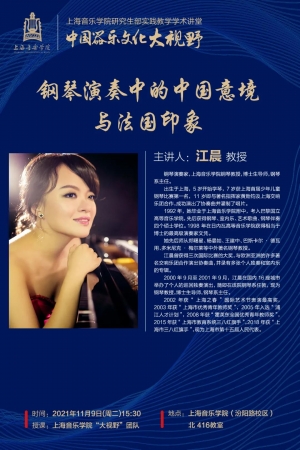

钢琴演奏中的中国意境与法国印象

主讲人:江晨 教授

时间 | Duration

11月9日 下午15:30(周二)

线下课堂 | Place

上海音乐学院(汾阳校区)

北楼 416教室