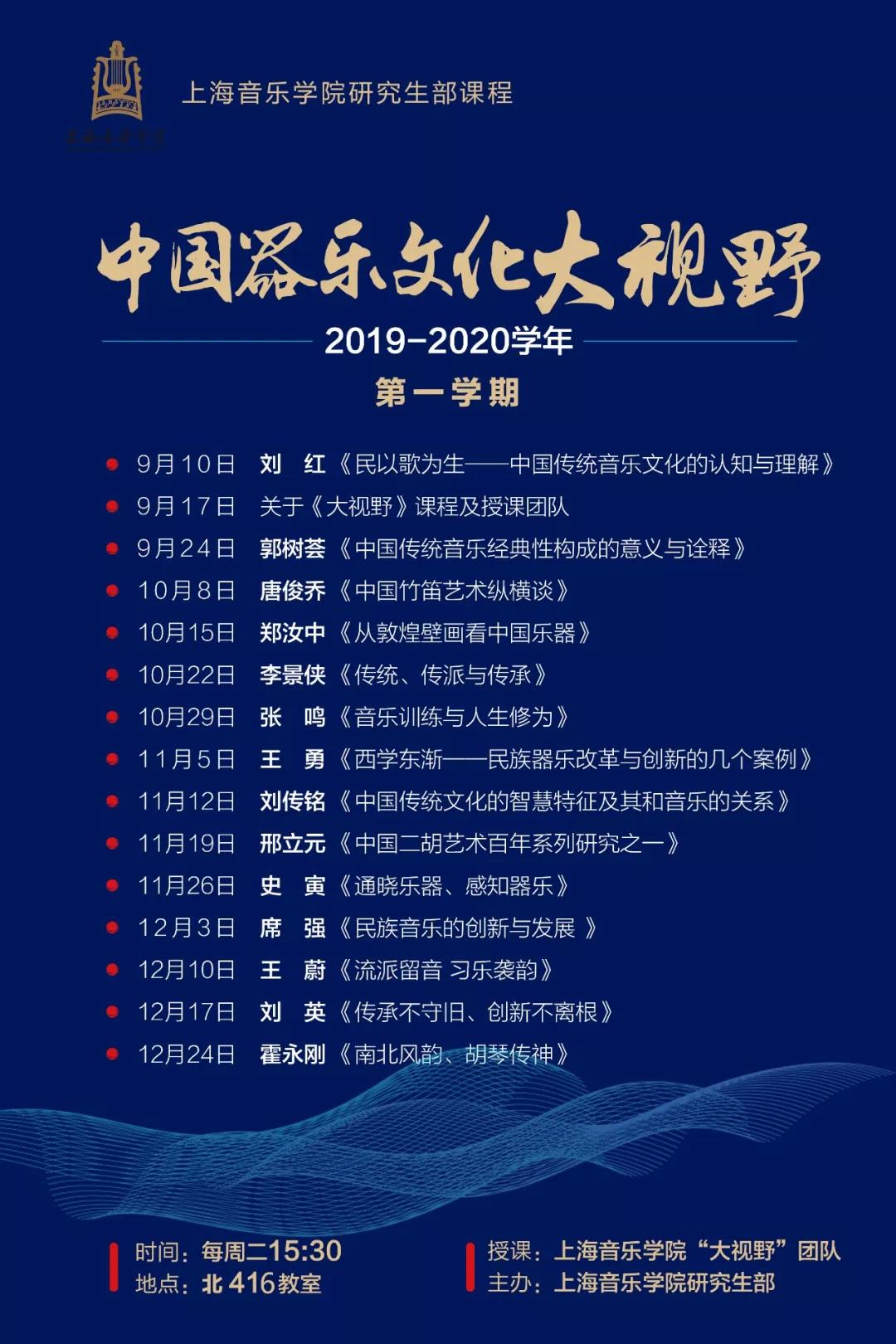

上海音乐学院研究生课程

中国器乐文化大视野

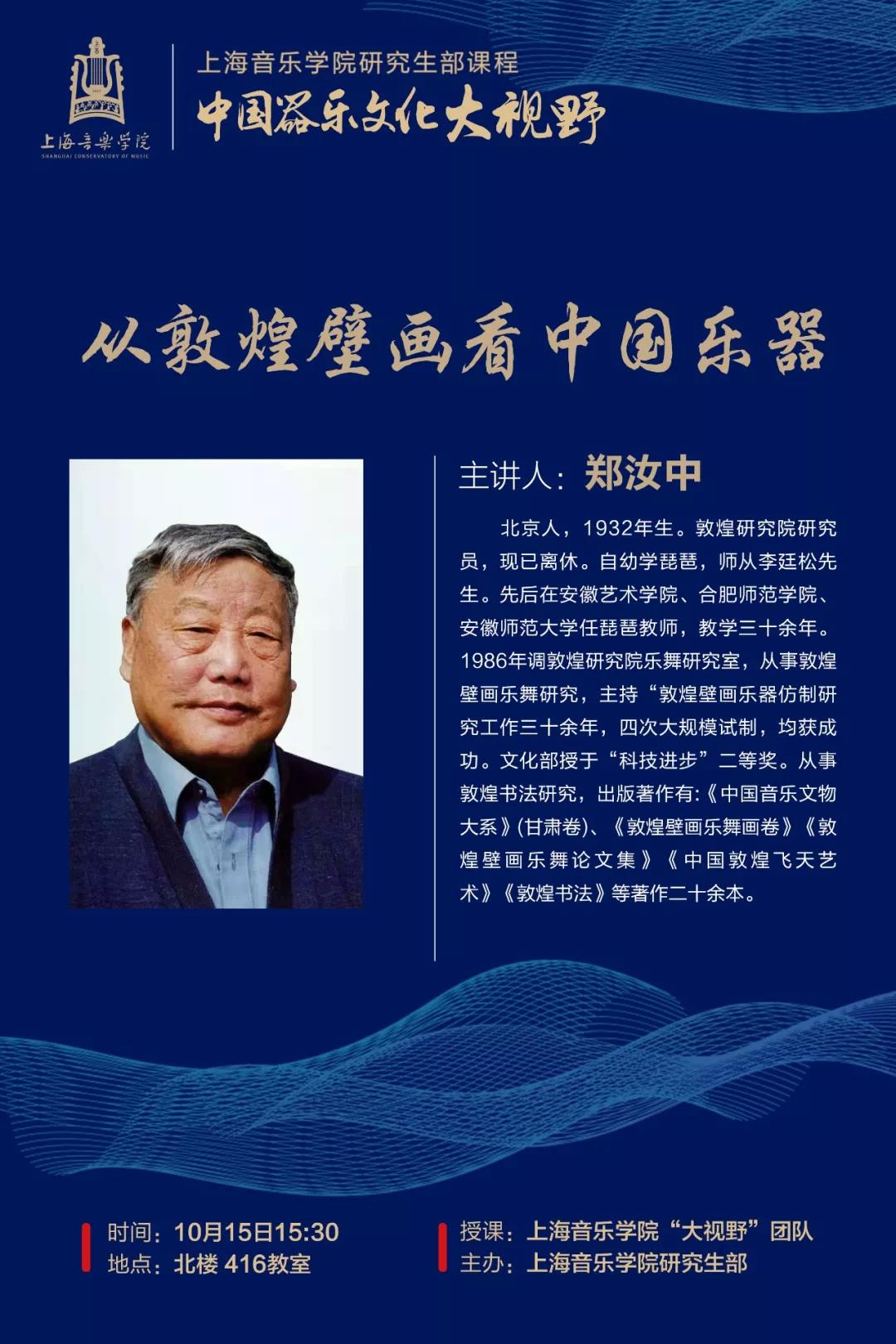

10月15日下午三点半,《中国器乐文化大视野》系列课程的第五讲在上海音乐学院北416教室顺利开讲。此次课程我们迎来了“大视野”系列课程授课老师中年龄最大的郑汝中老先生。

郑老师自幼学习琵琶,师从李廷松先生,从事琵琶演奏与教育三十余年,在敦煌瑰丽的石窟壁画和雄浑厚重的文化艺术的吸引下,于1986年来到敦煌研究院工作,对敦煌乐舞的研究做出了巨大的贡献,主持“敦煌壁画乐器仿制研究工作”三十余年,均获成功。

来到我们课堂的郑老师虽年近九旬,但他依然带着铿锵有力的声音为我们展开了此次课堂的主题《从敦煌壁画看中国乐器》。郑老师用他几十年的研究成果来带我们了解敦煌,走进敦煌,从而探讨现今中国乐器的特性与现状。

音乐在中国历史发展中地位是重要的。郑老师为我们展开了一幅幅敦煌壁画,在敦煌大大小小492个石窟中有240个音乐石窟,其中展示了从北魏到宋代,中国音乐的瑰丽多彩。从148窟、154窟、285窟等石窟壁画中,我们可以看到各种乐器,各种规模的乐舞图像。这些珍贵的壁画是研究中国音乐史、器乐史最有力的历史资料。从这些壁画中我们可以看到各类乐器,吹奏乐器(横笛、竖笛、筚篥、排箫、笙、角)、弹拉乐器(琵琶、五弦、阮、琴、筝、箜篌、胡琴)、击打乐器(腰鼓、手鼓、方响、铙钹、答腊鼓),郑老师为我们介绍了各类乐器的历史与形制特点。在近三十年的研究中,郑老师从壁画中获取资料,带领团队先后四次仿制壁画乐器,把壁画中的乐器制成实物,将中国古代的音乐瑰宝复活。

乐器是历史的积淀。郑老师将中国音乐从古至今的发展做了一个简短的概述,不能否认的是,新中国成立之后,民乐蓬勃兴起,随后飞速发展。可以得出的结论是:1、中国乐器的产生是系列化的 2、中国乐器的音质是个性化的。从这些结论中,郑老师给我们分析出,在这中国乐器飞速发展中,中国乐器优点和弱点。

首先,因为中国乐器极具个性的音质与音色,在独奏中可以将音乐完美的表达出来,但在合奏中往往不能很好的融合,在大乐队中不和谐,声音难以调配。郑老师提出几点建议:现民乐应根据音乐内容来选择乐器,而不是一位照搬西洋化的乐队编制;现在极具缺乏细致研究的人员;民乐作品过于激烈,协奏曲的形式过于单一,展现中国韵味的作品少之又少。

郑老师严谨客观,敢于批判的学术态度使我振奋不已,我认为这几点恰恰是当下理论学者、作曲家和演奏人员都应该思考的问题。中国民乐是中国文化的重要复兴力量,我们需要有更多能静下心来的学者去思考民乐,改进民乐,使民乐能适用于社会,在人民中传承。

上海音乐学院民乐系本科三年级 常心语

郑汝中《从敦煌壁画看中国乐器》

课后感(二):

2019年10月15号下午15:30,远道而来的郑汝中老先生,在上海音乐学院北楼416教室,为我们开启了《中国器乐文化大视野》第五讲。本次课程,他为我们讲述了对于我们而言非常难得并且特别的一个主题——《从敦煌壁画看中国乐器》。

在郑老之前,并没有人仔细的研究过敦煌石窟、乐舞。郑老在大学工作三十余年,而后在1986年到敦煌从事壁画音乐研究至今,当提到为何会愿意去研究这些“较为冷门”的石窟时,他风趣的说道:我看了敦煌的音乐宝库以后非常感兴趣,正是这种兴趣,促使了我的工作热情!

本次课程共有两个关键词:敦煌乐舞、中国乐器。

敦煌是中国的佛教文化艺术圣地,这座有着两千多年历史的古丝绸之路上的名城,在历史上有着崇高的地位。敦煌位于河西走廊西端。敦煌莫高窟一共有492个洞窟,其中关于音乐题材的洞窟,经郑老师考察统计后,计有240个。课程上郑老师为我们讲述了音乐的内容在洞窟中是如何分布的,从壁画朝代、乐器的形制、及其在洞窟当中出现的位置及背景,一一介绍。

【盛唐148窟】中的敦煌壁画,中间部分是佛的说法图。壁画上有“不鼓自鸣”的乐器,中间有“说法图”,在说法图的下方有“乐队”,再下方有“迦陵鸟”乐队。所谓的“经变画”,即把佛经变成画的一种形式。

【初唐220窟】中展示的是最完美的一副乐队图。画充斥着石壁的两侧,约有十几米长,在两侧中间是佛。画中展示的是:佛在说法,而乐队为其伴奏。左右两边的乐队各为13、15件乐器。这是乐队人数最多的一组图,也是研究敦煌乐舞最重要的一个窟。

【出行图】是我国最早的一种绘画形式。图中展示的是当时的军乐队、吐蕃族的舞蹈等,这是反应当时社会生活的乐舞。

讲到敦煌壁画,郑老先生说:“敦煌壁画是根据佛经而作,表现的是佛教内容以及中国古代的音乐文化和社会生活”,“但研究敦煌,也不可将它当作音乐史真正的佐证,只能是参考。敦煌壁画是由历朝历代画工们创造而出,工匠们将每个朝代的生活场景描绘下来或雕塑下来,数量众多,故可以归结为「历史」”。敦煌不是实物的一种考证,但它比文献更好!

讲到敦煌壁画乐器仿制研究,郑老通过PPT向我们展示和介绍了他们仿制的各种中国乐器,如琵琶、花边阮、葫芦琴、筝、箜篌、胡琴、方响、雷公鼓等等。中国乐器多种多样,它们的产生是互相关联、系列化的。乐器的音色也极具戏剧化。郑老师认为,中国乐器有自己的弱点:个性太强。单独演奏时非常好听,但组成一起还不够协调。如琵琶声音明亮,韵味十足,但音色中的“钢丝味儿”还是太重,还有很大改革空间。古琴、箜篌等相对来说较“冷门”的乐器,还是缺乏有人去细细研究。而对于现在的乐器演奏作品,郑老认为:“总的来讲万马奔腾,翻江倒海,闪电雷鸣,暴风骤雨。难道我们的音乐不应该同样注重小桥流水、大漠孤烟这样的场景和感受吗?”

的确,中国乐器对于中国文化振兴是非常重要的,作为中国民族音乐文化传承者的我们,有些问题是值得我们不断的去琢磨,改进,以期望能够共同推进民族音乐的发展!正如郑老所说:“中国人的音乐能力和音乐素质是世界第一的!”

“走出敦煌壁画,奏响千年绝响”短短的两个小时,郑汝中老先生不仅仅只是展示了敦煌壁画乐器仿制研究,更是带大家走进了敦煌,熟悉了敦煌。作为民族音乐的传承者,不仅让学生们对自己的乐器有了更深刻的认识与了解,更重要的是真正让我们体会到了中国传统器乐,中国优秀文化艺术的魅力!

上海音乐学院研究生 肖依