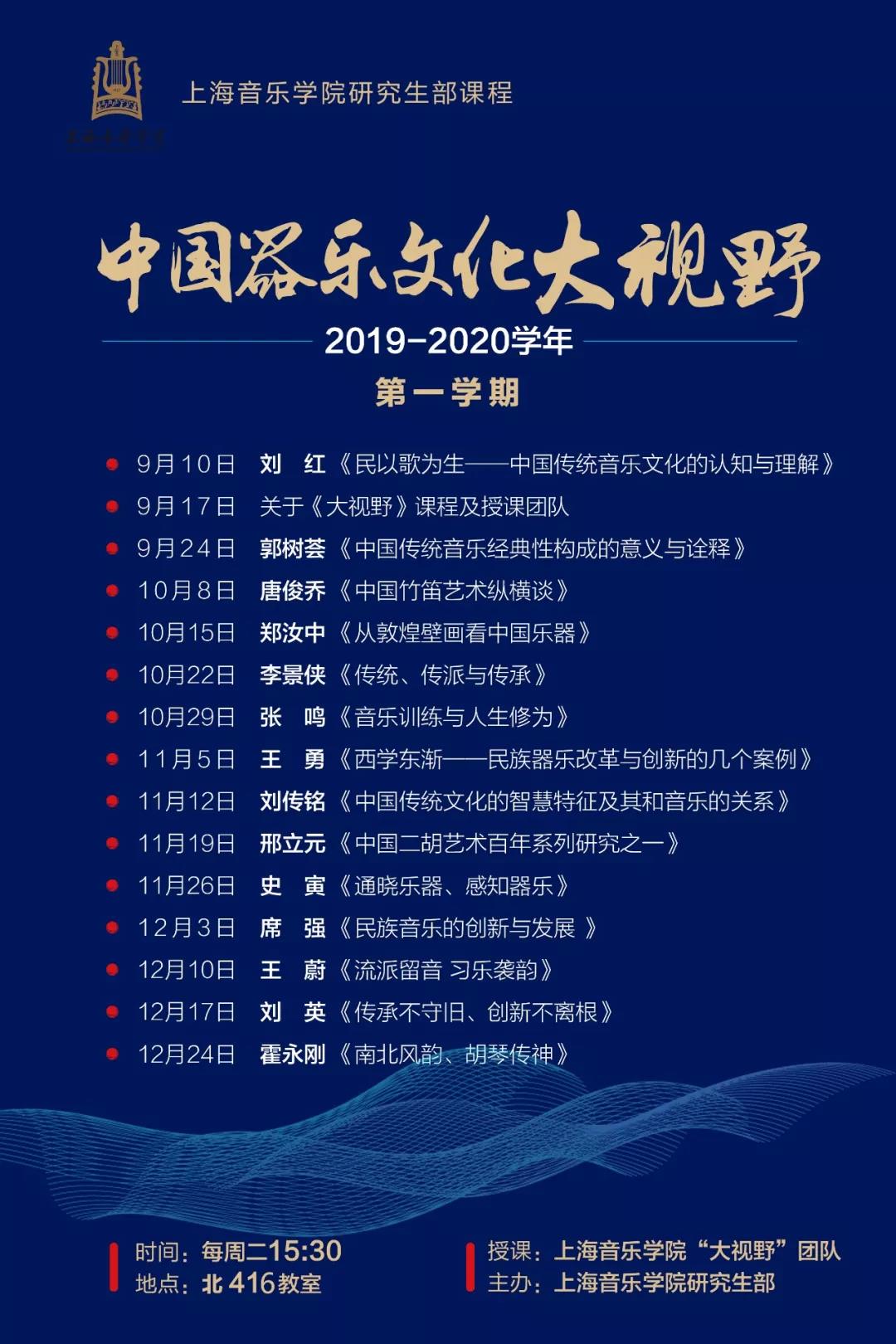

上海音乐学院研究生课程

中国器乐文化大视野

10月22日下午三点半,《中国器乐文化大视野》系列课程第六讲在上海音乐学院北楼416教室展开,本次主题是由李景侠教授带来的《传统、传派与传承》,教室内座无虚席,李景侠教授以自己的人生阅历以及数十年来对琵琶艺术的研究,为我们带来了生动且富有深度的一堂课。

首先,李老师就“传统”一词展开讲解,何为传统?

传统的内涵包括语言、宗教、价值观、习俗等等,在中华民族上下五千年不断的朝代更迭中,每一位帝王的政治主张和治国的目标都不尽相同,但中华民族文化的主脉却一直连绵至今,即使在全球一体化的大潮冲击下,无论我们走到哪里,富有中国特色的文化和艺术都可以成为国人互相认同的一种精神载体,这便是传统。文化艺术之所以能够跨越朝代,大于国家,正是因为它所包含的一种独特的思想价值以及内在美。

今天,李老师将以中国琵琶艺术为例,探讨琵琶与传统相关的一些方面的思考。

琵琶作为中国的经典乐器,关联了许多方面的学科,琵琶所涉及的传统、传派、传承是非常值得探讨的案例。从琵琶的传统来说,它是一个进行的时态,以作品为例,无论作品产生在任何时期,我们并不知道作品产生的实际是怎样的,即便是古曲,演奏到今日也并非最原始的模样,我们只能了解到历史过程中距离我们最近的时期的状态,因此我们应该抱有传统是流变的、进行时的这样一个认知,实际上,我们也可以在演绎方式、版本、新的融入及乐器修造的自然流变中,亲身感受到传统曲目随着时代的自然变化。

琵琶演奏艺术的传统则是由想象、半知、已知和未知构成的。1885年录音技术发明之前,我们是无法记录声音的,仅能从壁画、雕刻、文学典籍中,感受到琵琶艺术似乎有多种多样的表现。一千多年前白居易的《琵琶行》则是最有代表性的一个例子,它通过诗句向后人展示了演奏琵琶时进入音乐前的状态、演奏技法、音乐意境等,为后人提供了巨大的想象空间。

未知的琵琶艺术大多是文字描述过的、有文献记载的,如唐代的琵琶谱,敦煌琵琶谱,但我们很难去把它完整的按照原始意图再现,也暂不能以让每一个听众都信服的方式解译演奏,因此,虽然它在文献中存在过,但仍属于未知的琵琶艺术。

那么,应当如何去界定传统曲目呢?

李景侠老师从类型、曲风等方面提出了个人的界定:

第一类毫无疑问是琵琶的十三套古曲和瀛州古调;

第二类是民间乐曲,它们有鲜明的地域性、即兴性、原作者不可考,但在长时间的演奏过程中形成了相对稳定的演奏谱,如《龙船》、《高山流水》、《寒鸦戏水》、《三六》等,它们无法划分流派,有传承有序的演奏者的定谱,带有鲜明的演奏家即兴补充色彩;

第三类作品则是延续传统风格的近当代创作,它们实际上是正在形成的传统,这类作品由专业演奏家和专业作曲家直接参与,如《江南三月》、《春雨》、《花木兰》等,它们的调性稳定,旋律清晰、风格亲切,与传统的风格和审美保持一致,很容易被辨认,可以快速的普及以及进入音乐实践。

但李老师提出,在当今琵琶音乐艺术中,也存在一些濒临消失的传统,这其中很重要的一个原因就是学科发展的失衡。琵琶艺术的历史包含了很多方面,演奏只是它最显性和活跃的表现方式,它还包含很多理论研究以及乐器制造方面的内容,并且在多种人文学科中都扮演着举足轻重的作用,在敦煌壁画中,单琵琶就独占50多种形制,它与宗教、文学、西域文化都有着很大关联,但如今,提起琵琶,我们能想到的仅仅是琵琶的演奏艺术。由于生活方式的快速转变、大数据时代的到来,学科的弱化是不可避免的,我们应当在学习中重视这一部分的流失,以保护的态度对待它,在飞速变化的社会中保留住一份温情和定力。

在琵琶的传派艺术上,上海曾是琵琶艺术百家和鸣的圣地,中国江南的五个传派,都在上海有过惊艳的表现。上海为全国各大音乐院校输送了大量的琵琶专业教师,上音也曾是琵琶传派活动的重要宝地,它拥有深厚的积累和辉煌的过去,但实际上,琵琶传派艺术已经进入了一个大家辈出的黄金时代的尾声,它的生存与发展压力是显而易见的,有些问题国家给予资金赞助可以适当解决,但有些问题是资金无法解决的,经济利益的驱动会使很多伪文化项目同真正的文化项目争夺资源,这就使得本身处在边缘的真正优秀的传派面临多重重压。

2008年平湖派、浦东派、崇明派进入了国家非遗保护名录,这是官方给予的姿态,但更重要的是我们每一位传承者的身体力行。对于传派艺术的保护,我们需要注意音乐意象的场域性、音乐表达方式的风格性、音乐技术语言的独特性以及音乐传承方式的流变性。作为学生,我们应当丰富自己的文化底蕴与艺术修养,为成为一个优秀的传派传承人不断努力,推动传派艺术的发展。

最后,李老师讲到了传承。传承一般是在教学环节中实现的,自我国恢复高考后至2019年,现有的院校中有250所招收琵琶专业,其中包含11所音乐院校和13所艺术院校,毋庸置疑,这个群体将影响着琵琶艺术的未来,他们担负着琵琶艺术未来的教育工作。我们都知道,教育是一个树人的工程,它的周期很长,是传承中最关键、最中心的环节,如果决定真正把所学专业当作未来的发展方向,那我们需要给这个宏观的话题留下一些思索。

李景侠老师期望我们对所学乐器除过演奏外有更加宏观的理解,应当全面理解技术、协调技术与风格,味道与地道之间关系的能力,多接触方言,了解不同地区的地域特性,这将对我们的艺术学习有很大帮助;确立目标,选择合理的路径,多多学习非音乐领域的知识,保持与其他非音乐专业的同龄人在同等高度上对话与沟通的能力,特立独行,积极实践,培养自己成为异数的能力。

当今世界,国际化已是无法避免的大趋势,国际化程度越高,对民族传统的保护就更显得尤其重要,中国的文化传统不仅仅是国内外同胞互相认同的标志,也是中国走向国际化的一个重要条件,李景侠老师对年轻一代的我们给予了很大希望,她分享给我们对她本人影响很大的一个例子:围棋的最高境界是当你最后一颗子落下之时,前面所有的落子都被激活,发挥出最大功效。同样,我们的每个积累都是在布子,最后这颗子落下能否满盘皆活,能否发挥最大功效,取决于我们的方向和选择,她希望每一位学生都能够脚踏实地,厚积薄发,视野远阔,心胸温暖,意志坚定,宠辱不惊,百折不挠,坚守自己对艺术的纯粹与虔诚,聚集群体的力量,积跬步以致千里,真正的担负起中国音乐艺术的未来,开启新的黄金时代!

上海音乐学院研究生 阴梦菲

李景侠《传统、传派与传承》

课后感(二):

2019年10月22号下午15:30,在上海音乐学院北楼416教室,中国琵琶艺术家李景侠教授为我们开启了《中国器乐文化大视野》的第六讲:《传统、传派与传承》。

两千年的时间里,琵琶一直是中国音乐文化发展的重要见证和载体。从中国器乐文化大视野来看,琵琶艺术所涉及到的传统、传派与传承,是一个非常值得探讨的问题。在今日的课堂上,李老师向我们分享了自己对于中国琵琶艺术与传统的一些思考和想法。

琵琶艺术传统永远是一个进行时的状态。就当下而言,我们对传统的认知与50年前相比已经发生了很大的变化。正是由于在漫长的时间历程中,传统曲目的演绎方式、版本、以及乐器的修造艺术都发生了变化,而我们对于传统作品的认知也应有一个自然流变的过程。

在录音技术发明之前,对于音响我们只能靠想象。中国文学在琵琶演奏艺术上留给了我们很多的想象力,从壁画、雕刻、文学典籍中,都可以看到琵琶艺术多姿多彩的表现。对于传统曲目的界定,李老师认为并不是按时间来划分,而是按琵琶曲的类型。古曲:只有传承,没有具体作者。民间乐曲:具有鲜明的地域性、即兴性、元素性,原作者不可考,但在长时间的音乐实践当中已形成了相对稳定的演奏谱。延续传统风格的近当代创作:自刘天华先生开始,作曲家的名字与作品终于同时出现,这是中国琵琶艺术在作品方面的重大变化。

上世纪30年代,琵琶传派在上海拥有一个繁荣期,这在当时对中国琵琶艺术乃至整个器乐艺术的发展都产生了久远而深长的影响。从历史上来看,上海是中国琵琶演奏艺术品格和美学风格百家合鸣的一个圣地。而谈到传派艺术的保护,李老师认为:就琵琶的传派艺术而言,生存与发展的双重压力都是显而易见的,传派艺术更要保护好“源头”。不单只是琵琶,中国乐器所面临的问题都相同,并同样迫在眉睫,需要我们去努力和有所作为。

器乐艺术改变了生活,让我们的生活变得美而雅。而在演奏之外,我们应对自己所学的乐器有更为宏观的理解。在给同学们提出的几点建议中,李老师着重强调:大量阅读。我们要拥有不同获取信息的渠道,只有这样,在这个网络科技越来越发达的时代,我们的积累才会与旁人有所不同。

中国文化是一种生生不息的精神,任何一个尊重自己历史的民族,都会对自己母语文化的传承充满着深情和热爱。任何一个关注未来的民族,都会对传统文化的传承充满责任感。今日的课程使我们受益匪浅,希望今后都能沉潜积累,一如老师所期待:脚踏实地、厚积薄发、意志坚定、宠辱不惊,坚守住自己对于艺术的纯粹与虔诚。积跬步以至千里,愿能真正担负起中国音乐艺术的未来,愿能共同开启一个崭新、久续的黄金时代。

上海音乐学院研究生 肖依