中国器乐文化大视野

上海音乐学院研究生部核心课程

第 十二 课

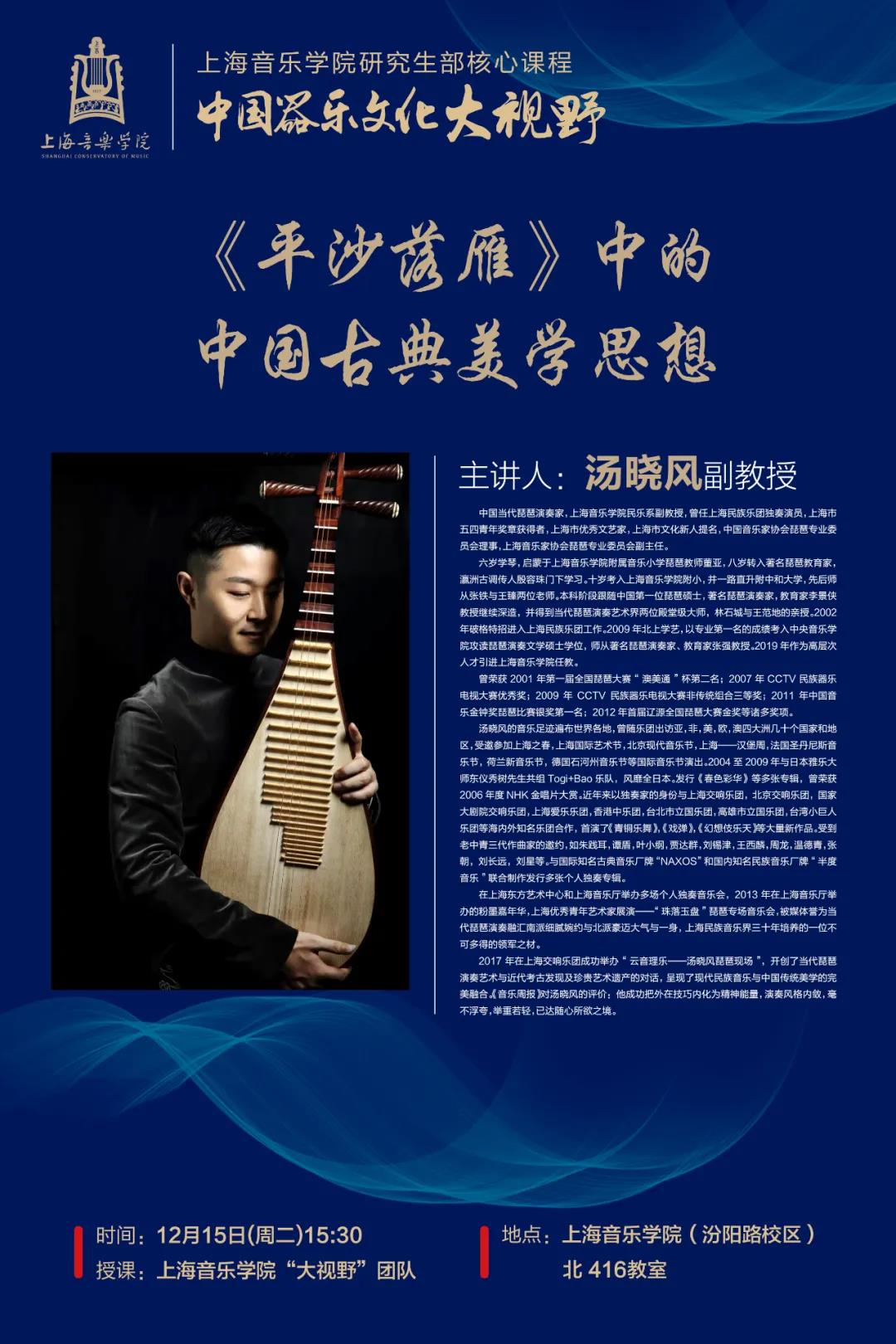

2020年12月25日,上海音乐学院北416教室迎来了《中国器乐文化大视野》系列课程第十二课,本堂课汤晓风副教授为我们讲述“《平沙落雁》中的中国古典美学思想”。

课程开始,汤老师与我们分享了自己的亲身经历:在漫长的学艺生涯中,他一直在寻求如何演奏好传统曲目这一问题的答案,最终在中国的传统古典美学中找到了参照。因此,研究中国古典美学思想对于我们而言十分重要。

漫漫历史长河,中国美学史大概可以划分为三个时期:先秦、两汉是中国古典美学的发端,魏晋南北朝至明代是展开,清代前期是中国古典美学的总结。

先秦时期是中国美学的第一次发展。老子美学可谓是中国美学史的起点,老子强调观照者的内心必须保持虚静,虚静空明的心境是一种具备审美能力的心胸。正如我们在演奏前,必须保持内心的安静,才能进入一个审美的状态。而审美的目的则是为了无限地接近感悟生命的奥义,但一千个人眼中有一千个哈姆雷特,这就需要我们在审美上找到自己的路。

孔子美学在历史上影响巨大,形成了把艺术与政治教化紧密联系的传统,对我们当下仍旧有着不容小觑的影响,《论语》中提出的美与善可以看出孔子强调美与善的统一。对于艺术而言,艺术的形式应该是“美”的,而内容应该是“善”的。

庄子美学注重创造自由与美。但值得注意的是,在中国古典美学的体系中,美与丑并不对立,对于一个自然物或是一件艺术品,我们看中的应是他是否具有生命力。对于这一点,汤老师深有感触,他认为在我们演奏过程中,美的音色当然是占据主体地位,但有些时候,晦涩的甚至是弹破的声音,也更是凸显了音乐别样的生命力。汤老师强调对美的追求是对的,但不要让它成为障碍,从而影响了自己对音乐最直接的感受。

到了魏晋南北朝,美学迎来了第二次的黄金发展期。魏晋南北朝也产生了许多如“气韵生动“、“声无哀乐”、“隐秀”等美学关键词。汤老师着重讲了“隐秀”这一美学范畴,指出在我们的演奏过程中,形象要鲜明,也就是”秀“,而”隐“则是体现在演奏过程中隐藏了许多不直接表露,需要听众自己琢磨品味的东西。

清代前期是中国美学史上的第三个黄金时期,这一时期也是中国古典美学的总结时期。汤老师向我们介绍了明末清初的一位杰出的山水画家石涛。他的著作《画语录》中建立了一个关于法则与自由的体系,他企图找到一个基本法则,使画家可以在把握这一基本法则后获得创作上的高度自由;并提出了一个关于继承和创新的观点,即学习古人应该是为了更好的创新。

在介绍完中国美学史的三大时期后,汤老师分五个板块带领我们领略了《平沙落雁》里的中国古典美学思想:

一、雁阵横空——融入自然、以天为量

“大”在庄子的哲学思想中,就是“以物为量”,在中国哲学史上具有重要的地位。但这种量是人所赋予的,并非自然本来的面貌。汤老师与我们分享了他的感触:大、小是人意识的分别,当你放弃知识,将生命的感受寄托于大雁的翅膀,展翅翱翔,飞进世界的广阔胸襟之时,闭上了知识的眼睛,开启生命的眼睛,与雁并翼,与风同游,还有什么大小之分呢?因此,汤老师指出,我们在这一段的演奏过程中应尽力呈现出自然的变化,不要以个人的经验羁绊、束缚它。

二、霜天雁叫——传神写照、重神轻形

“传神写照”是东晋画家顾恺之提出的一个重要命题。恽南田曾说过山水林木等,有形,可以直接描摹;而狂风怒号,无形,画家就是要画出这无形的对象。在中国艺术里,无形的世界比有形的重要的多。

汤老师指出在中国器乐演奏艺术中,声音与演奏中外显形态的表现,在传递“神”这一方面有无法代替的审美功能。右手轻巧的摆动,左手拉弦的变化,对于雁叫的模拟,既似也不似,因为这是生命与世界的彼此激荡,在相互交融中,获得永恒的生命力量。

三、平沙扑翅、高翔千仞——隐处即秀处

刘勰说:“状溢目前曰秀”,在这两段里,音乐流畅通顺,音色圆润秀丽,高翔千仞的群雁形象已跃然目前,鲜明生动;“情在词外曰隐”,审美意象所蕴含的思想情感不直接表露出来。汤老师指出,在这两段的演奏过程中,不要忘记大雁所处在千仞远的青空上,因此,音色宜柔不宜刚,触弦速度宜缓不宜促。音乐形象的清晰和审美意象的旷远使听众获得丰富、持久的美感。

四、衡阳万里、逐队纷飞——情景交融、高旷清远、山水画般的意境

郭熙的《林泉高致》里便用“远”来描写山水画的意境。山水本来就是有形质的东西,但通过“远”来突破山水有限的形质,便可引发人的想象,从有限把握到无限。山水画把人的精神引向远离世俗社会的自然山水中,在我们演奏传统作品时,也同样需要做到如此。

五、一行归影——静里春秋、驻四时之外、悟刹那永恒

中国人独特的时间观使我们在过程中看待生命,以时间统领空间,世间的一切在时间的流动中活了,时间观念中还包含的超越的思想使我们可以到这流动的时间背后把握生命的真实,追寻永恒。

汤晓风老师课堂演奏《平沙落雁》

通过分析这首作品,汤老师对于如果把器乐演奏艺术当作一次艺术创作过程,其中包含的审美规律和实现方法也作了总结:对技术技巧的了解即了法、虚静的心态、音色的美感与变化能力即立象、身心协调的运“气”。

在课程的结束,汤老师讲到我们对于中国古典美学思想的学习了解是为了更全面深入了解学习中国音乐艺术审美的基本规律,中国古典美学思想是每一个中国人的精神家园,希望在这家园里我们也可以汲取到滋养自己演奏艺术的养分。感谢汤老师的精彩讲解!

上海音乐学院研究生部 徐誉航

《平沙落雁》中的中国古典美学思想

课后感:

传统作品的演绎与中国古典美学思想密切相关。在中国器乐文化中,技易得而艺难悟。纵观漫长习琴之路,充分汲取艺术、文化之养分,是掌握演奏技术以外,最为重要的前提。

《中国器乐文化大视野》系列讲座第十二讲,于2020年12月15日顺利开展。中国当代琵琶演奏家、上海音乐学院民乐系副教授汤晓风老师,带领我们一起对话中国古典美学,共同寻找通向“气韵生动”的法则与自由之路。

在中国古典哲学范畴中,美学极其难懂。回顾历史发展历程,中国美学史分有三个时期:

一、中国古典美学的发端——先秦、两汉

老子的美学思想,是中国美学史的起点。其提出的“气”与“象”,与包含万物的“道”紧密相连。把观照“道”作为认识的最高境界;排除自身主观欲念和成见,保持内心虚静。——这便是“涤除玄鉴”的两层含义。

孔子的美学思想,对艺术本身进行了规范,同时包含道德内容。《论语》有云:知者乐山,仁者乐水。孔子提出,审美和艺术能够在人们未达到“仁”的精神境界而进行的主观修养中,起到特殊的积极的作用。

庄子强调天地万物最终的无差别统一性。在庄子的美学思想中,现象界的美与丑不仅相对,且在本质上是没有差别的。庄子对于美丑的辩证看法,奠定了中国美学思想中美丑观的基础。其强调的审美当中最重要的关键词便是:生命力。

二、中国古典美学的展开——魏晋南北朝至明代

魏晋南北朝时期,是充满艺术自觉、美学自觉的时代。在漫长的时期里,以审美、意象为中心,人们的审美活动和规律展开了多层次的讨论。众多具有美学理论价值的著作接连问世,魏晋南北朝时期的思想解放程度与美学发展,使之成为中国美学史上第二个黄金时期。

三、中国古典美学的总结——清代前期

清代前期是中国美学史上第三个黄金时期,也是中国古典美学的总结时期。明末清初杰出的山水画家石涛,主张对绘画技法的变革与创新。其著作《画语录》深刻地总结了石涛的绘画艺术观和美学思想。绘画是审美的创造,在吸收传统文化精髓的同时,不应受传统精神的束缚。“一画论”的提出,为其创作的高度自由找到了理论支持。

画家借笔墨以写天下万物,但不可墨守成规。而我们学习传统作品,在提高艺术修养的同时,也要学会创新。

关于绘画六法之首位:气韵生动

宇宙元气构成了万物生命。气推动着万物发展,感发人的精神,从而产生艺术;韵则是人们内在个性的显现。艺术家的艺术创造,既是生理活动也是心理活动。美学要求艺术家们不限于表现单个对象,更要胸怀宇宙,格局宽广。因此,艺术作品不仅要描写各种形象,更要描写出作为宇宙万物本体的生命力。

结 语:

中国古典美学思想与传统音乐之间的联系密不可分。尊重传统、敬畏传统,在继承的同时更要发扬传统。《周易·系辞下》有云:穷则变,变则通,通则久。墨守成规会逐渐僵化,唯通达后方能长久。

上海音乐学院研究生部 肖依

下 期 预 告

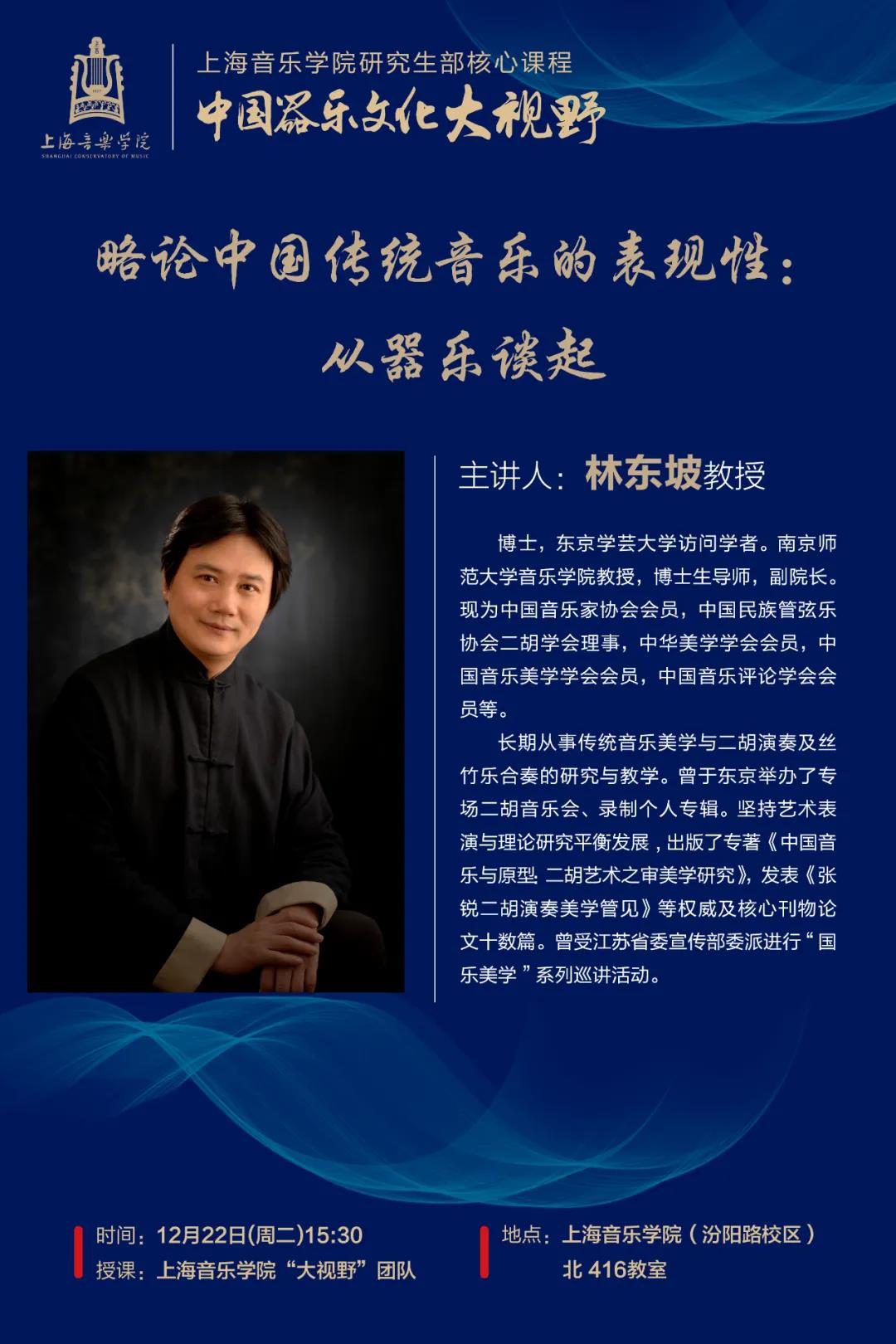

第 十 三 课

略谈中国传统音乐的表现性:从器乐谈起

主讲人:林东坡 教授

时间 | Duration

12月22日 下午15:30(周二)

线下课堂 | Place

上海音乐学院(汾阳路校区)

北楼 416教室

(暂不提供课程直播)