在浙江艺术职业学院七十载办学历程中,流传着一段跨越半世纪的传承佳话——骆家祖孙三代,相继踏入浙艺校园,以琵琶为共同的专业选择,用求学与执教的足迹,见证了一所院校半个多世纪的变迁与发展。

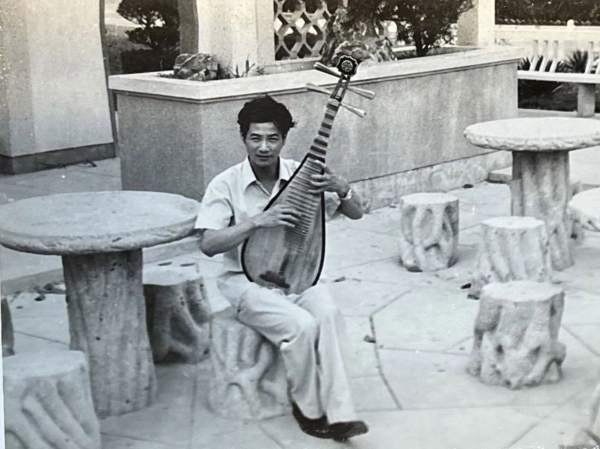

1959年,骆介礼作为建国后首批琵琶专业学生入校,后留校执教,是业界公认的杰出琵琶演奏家;上世纪80年代,女儿骆蔚进入民乐班学习琵琶,勤学苦练成为琵琶演奏家,现为浙江歌舞剧院民乐团团长;如今,孙女骆奕霖也在浙艺附中音乐班学习琵琶专业,三代人的学艺轨迹,映照出学校半世纪的蝶变与坚守,成为浙艺精神生生不息的生动注脚。数十年来,学校培育了近万名音乐人才,浙艺音乐学院民乐教研室在传承中创新、在坚守中突破,构建起独具特色的教学体系,硕果累累。

弦启山林

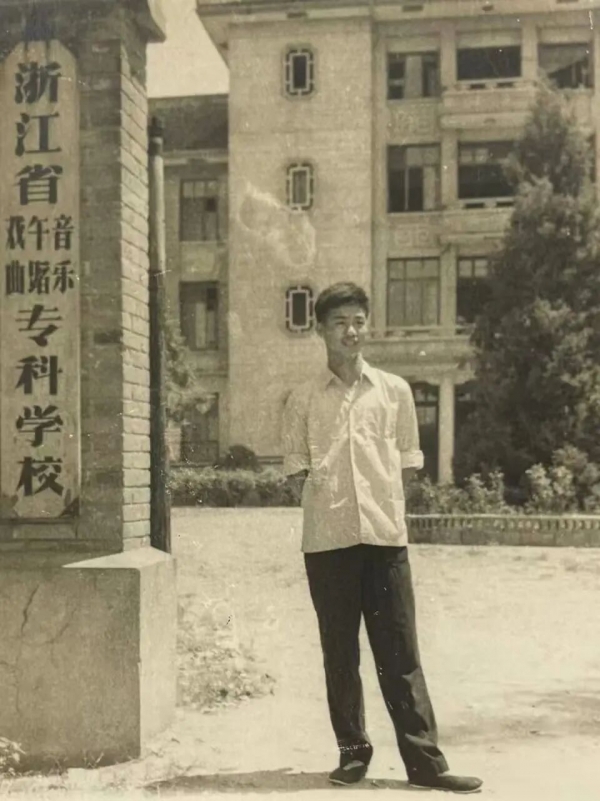

筚路蓝缕拓新程

1959年,骆介礼踏入浙艺前身——浙江音乐舞蹈戏曲专科学校,成为学校建国后首批琵琶专业学生,也开启了浙艺民乐教育“白手起家”的篇章。当时学校办学条件艰苦,没有琵琶专任教师,学生需步行往返浙歌、浙越拜师求教;琴房稀缺,琵琶学生有时在走廊练习;使用四相十三品的老式琵琶,没有现代钢丝或尼龙琴弦,更没有现在所用的琵琶义甲,冬天练琴全靠自己指尖拨弦,开裂处抹桐油止痛,指甲发软便用冰棒棍自制护具;没有复印设备,乐谱全靠手抄誊写,想跟外地大师学琴,要坐几天火车,摆渡到南京再转车,却从未有人喊过苦。正是在这样艰苦的环境中,民乐专业教师们开创“课堂+实践”教学模式,为民乐教育发展奠定了坚实基础。

浙艺“求艺若渴、传帮带扶”的精神更在此时生根发芽。校领导开明务实,为填补师资缺口,专程邀请琵琶名家与音乐理论家到校授课;老师多从业务骨干转型专业教学,却毫无保留倾囊相授,骆介礼的琵琶启蒙便来自高两届的学姐;盖叫天先生“活到老学到老”的教诲,更成为学生们的精神指引。夏日师生挤在一起听大课,熄灯后也仍有学生蒙住琴弦练习,手脚涂满风油精防蚊,只为多练片刻。1965年,骆介礼毕业留校,任教27年,并牵头召开全国琵琶教学研讨会——这份对学校、对民乐的坚守,正是浙艺人的精神写照,也为浙江琵琶教育搭起成长的平台。

弦承薪火

严教苦学筑根基

上世纪80年代,骆家第二代琵琶人、浙艺88届民乐班学生骆蔚入校时,浙艺的教学体系已逐步完善,师资逐渐扩充,民乐班实行10人小班教学,“一对一”进行专业指导。老师秉持“严字当头”的准则,练琴到深夜成为常态,课程体系涵盖视唱练耳、中西方音乐欣赏等内容。先进的教学方法,推动民乐专业教育迈上新台阶。

这一时期的浙艺,既坚守“严教苦学”的优良传统,又搭建了更优质的教学框架,首创“课堂-舞台-社会”三位一体育人模式,学生们在实践中锤炼技艺,在各类专业大赛中屡创佳绩。

弦咏新声

继往开来谱华章

如今,骆家第三代琵琶人骆奕霖踏入浙艺附中,眼前的校园早已换了新颜:窗明几净的专属琴房,专业教师团队的随时指导,音乐欣赏、乐理等系统课程覆盖教学全程,音乐学院学生达1300人。

“江南丝竹音乐演奏团”参加文化和旅游部“全国民族器乐展演”获“优秀乐种组合”

不仅如此,浙艺音乐学院已从最初单一的戏曲音乐方向,发展到民乐、声乐、键盘、音乐剧、现代流行音乐、管弦等专业齐头并进;从“免费上学、吃饭不要钱”的计划经济办学模式,走向与浙江传媒学院、浙江外国语学院、浙江音乐学院、澳大利亚音乐学院等合作办学的开放格局,办学视野与专业实力持续提升。近年来,音乐学院民乐教研室承担了多项省部级科研项目,出版了《民族管弦乐合奏》等系列教材,师生创作的民乐作品荣获省级以上奖项30余项,育人成果丰硕。

变的是条件,不变的是精神。数十载的岁月流转,骆家三代琵琶人的学艺故事,始终围绕“求真 尚美 精艺 修为”校训精神:拓荒时的“吃苦耐劳”,发展中的“执着坚守”,传承里的“传帮带扶”,从未因时代变迁而褪色。未来,浙艺音乐学院将继续秉持“以艺育人”的初心使命,深化教学创新,为音乐人才培养与传统文化发展注入更强劲的浙艺力量。

图片:方菲