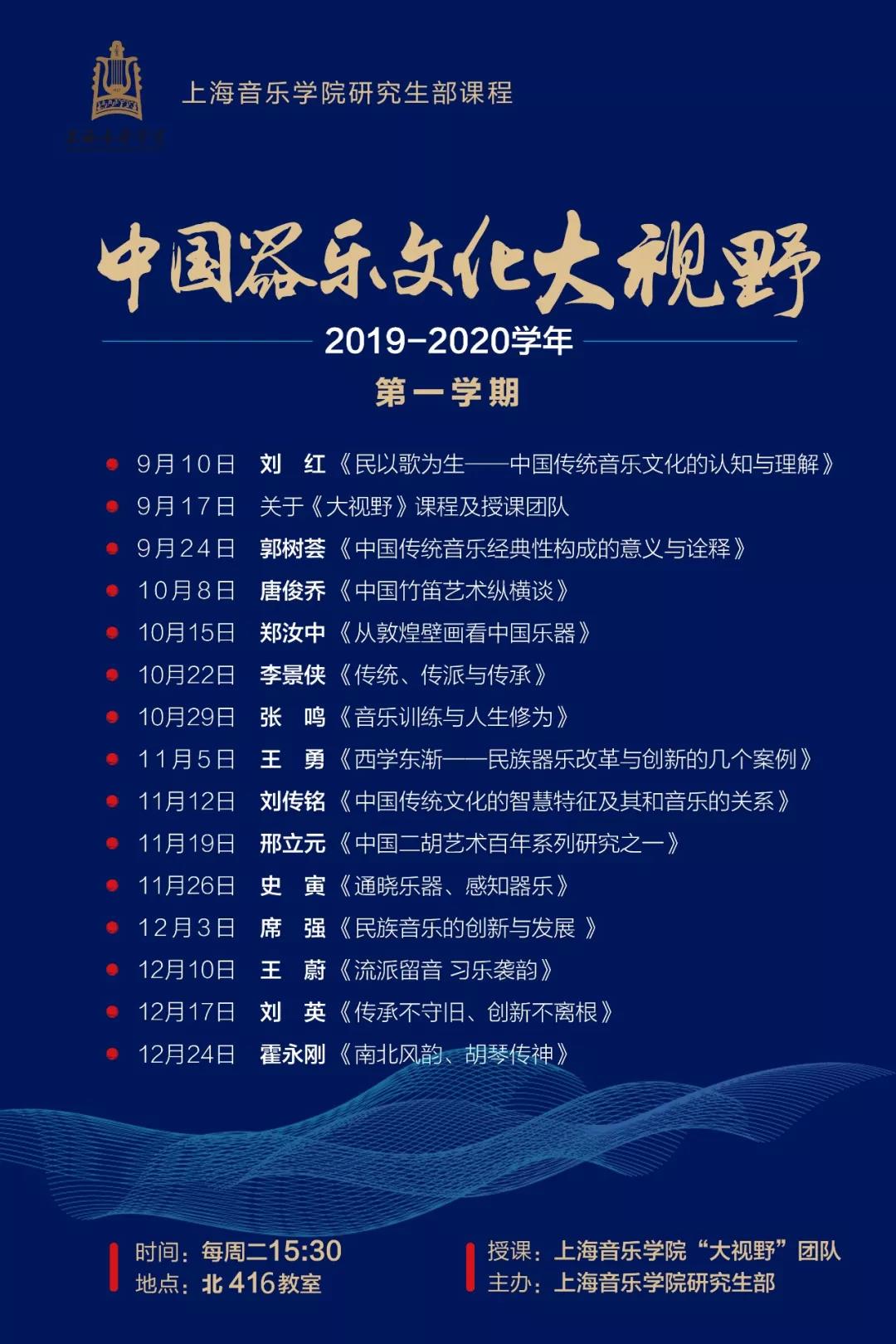

上海音乐学院研究生课程

中国器乐文化大视野

12月17日下午三点半,《中国器乐文化大视野》系列课程迎来了题为《传承不守旧创新不离根》的第十四课。本次课程邀请到的主讲人是上海音乐学院副院长刘英教授,如李景侠教授所说,刘英教授的唢呐演奏水平与艺术身份大家都已熟知,无需赘述。同时他作为上海音乐学院学术管理的负责人,能在百忙之中将时间匀给大视野讲堂,是对大视野课程项目的倾身支持,希望同学们珍惜宝贵的上课时间,能从不同的视角收获更多。

课程开始前,刘英老师对《中国器乐文化大视野》系列课程给予了充分肯定,大视野课程已行进了三个月,前十三次课程将在不同艺术领域中有建树的专家学者汇聚一堂,得到了学生们与老师们的积极反馈,这种多元化的授课方式非常值得推广,同时作为音乐学院的人才培养项目,在课程的研究、改革与发展方面也起到了引领作用。

“中国的经济已走到了世界的中心,但我们的文化、我们的音乐在世界上的地位与经济相比还有很大差距”,刘英老师开讲后的第一段话便直指我们当前面临的文化传播困境。比如笙,作为有几千年历史的中国本土乐器,在国外演出时几乎没有人知晓这件乐器,刘英老师为大家讲述了一个真实事例,早年他与著名笙演奏家徐超铭先生一同赴国外演出,在过海关时,笙总是被不认识它的外国人当成“武器”而拦下来,直至徐超铭先生现场用笙吹奏音乐才能过关。

类似这样因外国人不认识我们的民族乐器而出现的状况还有很多,这些现象归根结底是因为宣传得不够,我们高质量的中国音乐“走出去”的不够多,大家对于中西方音乐文化的重视程度不一样。中国音乐要真正走到世界的中央,让世界范围内更多的人认可,我们还有很长的路要走。

从“中国器乐”入手,刘英老师教大家如何简单判断中国乐器中,何为本土乐器,何为外来乐器。“乐器名称只有一个字的绝大多数都是本土乐器,二个字及以上的则是外来乐器”,唢呐,早在公元3世纪,就由波斯、阿拉伯一带传入中国;西晋时期,新疆拜城克孜尔石窟第38窟中的伎乐壁画已有吹奏唢呐形象。如此历史悠久的乐器,至今分布有30多个国家,如南亚地区的印度、阿富汗、伊斯坦布尔,欧洲地区的俄罗斯、罗马尼亚、南斯拉夫甚至法国……不同国家、地区的唢呐,虽形制相似,其材质、音色也有较大差距。

刘英老师也将这些多样的唢呐通过音频、视频的方式放予大家,有用蚕壳、棕叶制成的哨片、有木制的碗,让我们了解到不同材质的唢呐所发出的声音。刘英老师与大家分享了自己收藏的法国唢呐专辑,听来别有一番风味。

接下来讲到唢呐的分类与流派,各地的唢呐都不尽相同,有大,有小,有粗犷,有柔和,种类甚多。主要分为海笛、小唢呐、中唢呐、大唢呐和加键唢呐五类,海笛玲珑小巧,但发音过分尖锐已逐渐不做演奏使用,其他四种唢呐在如今的乐曲演奏中都十分常见。

而唢呐的流派不同于笛子南北派分明,它是以地域来划分的,山东、河南、安徽、陕西、山西、河北、东北等地都有不同的代表人物和代表作品。课堂上,刘英老师也表达了自己对于唢呐流派的看法:流派是要分的,但是演奏不能只限于掌握一派。

刘英老师还与大家分享了自己对于教学方式的思考,他看到有些演奏得不错的学生在上课时,会用手机把老师的讲课内容录下来。这不禁让刘英老师回忆起自己学习唢呐的历程,那个年代没有如今现代化的手段去辅助,只能听县城里播放乐曲的大喇叭,听了之后自己入心入脑琢磨。

刘英老师在考学时曾跟随父亲的老师刘凤鸣学习唢呐,有一次父亲带着自己坐长途汽车去老师家上课,到了下午回家的时候,大雪封路只能步行,那天凌晨四点钟才到家,刘英老师说的这个小插曲让我们从细节中体会到,现在演奏学习的物质条件已是今非昔比。刘英老师也将当年自己的上课内容重现,用唢呐吹奏《泗州戏》,学生演奏,老师在一旁聆听哼唱。现场王昆宁老师与刘英老师一同做了示范,并且王昆宁老师的唢呐演奏使用了“借音”技巧(不按照原孔的音吹,而靠气息控制)。

▲王昆宁《泗州戏》片段

刘英老师强调演奏教学中的“二度创作”,学生们在学习演奏的时候,不能仅仅是演奏音符,一味地照搬模仿,韵味全无。贺绿汀老院长曾说过:我们一边要整理国乐,一边要向西方音乐学习。对国乐的整理,便是要重新学习优秀民间音乐,传承优秀民间音乐。我们有那么多戏曲种类、民歌种类,“创新不离根”讲的便是我们要从民间音乐的不同流派中汲取养分,下到地方进行采风学习是必要的,这是我们民乐的“根”。如果我们的学生,对民间戏曲、民间音乐不了解,就很难把握民乐中的“神韵”,在演奏前应该先吟唱,知道了韵的起承转合,才能帮助我们更好地用乐器传达。

接着,刘英老师讲到了唢呐的演奏技巧——气、指、唇、舌。

气:气颤、冲气、循环换气

指:颤、打、叠、垫、滑音、指柔、甩、历音、闷音

唇:唇压、唇颤、借音、唇滑

舌:双吐、三吐、舌推、舌颤、舌顶、弹舌

(唢呐主要演奏技巧列举)

“气”是管乐吹奏的第一位,不会运气,后面的技巧都是零。大家对于唢呐的印象都是高亢洪亮的,网友们也吐槽“一支唢呐可以敌过整个乐队”,如何达到响而不炸、高而不刺,是专业学习唢呐演奏者需要达到的层次。在唢呐的众多演奏技巧中,刘英老师重点讲解了“弹舌”技巧,并亲自示范难度颇高的“闷弹法”。

▲刘英教授技巧示范

讲到“闷弹法”刘英老师提到了唢呐协奏曲中的一部里程碑作品——《天乐》,这首乐曲中就使用到了这一演奏技巧。此曲是由著名作曲家朱践耳先生于1988年创作完成,并于1989年刘英老师与上海交响乐团合作首演,这首作品在一定程度上打破了大家对于唢呐长期以来的刻板印象。

1990年中国艺术节,《天乐》在北京音乐厅演奏完后,大家专门为这部作品开了一场研讨会。很多人问朱先生,如何把唢呐和交响乐这两种“水油不合”的东西做成浓郁可口的“汤”,朱先生说:“我这个作品是为刘英而写的,这首乐曲没有直接采用传统唢呐曲的素材,却引进了不少各地民歌和戏曲因素,这就要求演奏者具有广博的、深厚的民族音乐素养,能够掌握多种风格的音乐韵味,刘英的演奏有这个水平。”

刘英老师透露,当年第一次排练这首乐曲,很多人都对此曲表示不理解,随着排练次数的增加,大家渐渐能接受并品出一些门道。这首乐曲其实广泛吸收了民间吹打、民歌、曲艺、戏曲唱腔和曲牌的音调,融汇了南北各派唢呐的风味和各种独特技巧,如箫音、三弦音、气顶音、循环换气等,并将之与西方无调性十二音序列音乐和偶然音乐等现代手法有机结合,既使民间乐器交响化,又使交响乐民族化。

正如刘英老师本次的授课题目“传承不守旧,创新不离根”,类似《天乐》这样不失传统的优秀唢呐作品还有2004年作曲家朱晓谷老师创作的《敦煌魂》。课上刘英老师也邀请了青年演奏家刘雯雯为我们演奏此曲中的选段。

▲刘雯雯吹奏《敦煌魂》片段

不论是《天乐》还是《敦煌魂》,还有90年代以来《唤凤》、《黄河谣》、《朝天歌》等等作品,都不同程度地蕴含着深厚的中国文化根基,作曲家将自己实地采集的民间音乐元素引入作品,同时又有机地把一些原生态的音乐素材和现当代的作曲技法结合在一起,以直观的方式把民间的风情展示在听众面前,展现了唢呐强大的感染力与艺术表现力。

课程最后,刘英老师说到,我们的民族音乐离真正的“走出去”还有差距,需要每一个民乐人的力量。《中国器乐文化大视野》系列课程便是一个好的开始,感知不同艺术门类、不同音乐方向的思维,打开视野。从传统中汲取能量,才能更好地创新,这也是民族音乐走向世界的初心。

刘英《传承不守旧 创新不离根》

课后感(一):

12月17日下午,著名唢呐演奏家、上海音乐学院副院长刘英教授在上海音乐学院北楼416教室开启了《中国器乐文化大视野》第14讲:《传承不守旧,创新不离根》。

在课程开始,刘英老师给我们简单介绍了如何分辨乐器的来源。在中国乐器中,以一个字命名的,大多数都是中国乐器。如:笛、萧、管、琴、瑟等。而以两个字及以上命名的乐器,大部分是外来乐器。如:杨琴、琵琶、二胡、唢呐等。

接着,刘老师给我们详细地介绍了本次讲座的主要乐器:唢呐。

唢呐是一件世界性乐器,分布在30多个不同的国家。唢呐的种类也有很多,按长短分类有海笛:玲珑小巧,发音却尖锐响亮,高亢冲霄。流行于江苏、浙江和安徽一带;按地域分类有客家唢呐:历史悠久,分悲调和喜调,喜调轻快欢乐,吹奏时激昂嘹亮、和谐悦耳;悲调深沉、低吟、委婉幽怨。

讲到唢呐的流派风格及特点,刘老师介绍道:唢呐与笛子不同,唢呐的流派不以南北派来划分,而是以各地区,出现的众多代表人物、代表作品来划分。在唢呐的派别中有山东、东北、河南、山西、陕西、安徽、河北等。唢呐在北方流传广泛,南方地区如南音、广东、福建也有,但相对流传较少。

谈到传承和创新,刘老师提到,地域风格性的东西应到当地去采风学习,学民族音乐的人,戏曲与民间音乐是“魂”和“根”。同时在传统的基础上要有创新,一味的模仿照搬不可取,应注重二次创作,甚至三度创作。而创新不离根,在追求和表达我们心中所感、所想、所悟的思想的同时,还得老百姓听得懂才行。

正如刘老师所讲:把民族音乐推向世界、走出去,还需要大家的努力。中华文化的亲和力、感染力和吸引力都是我们的宝藏,只有拿出真正的、核心的、内涵的东西,在世界上才能占有一席之地。

上海音乐学院研究生部 肖依

刘英《传承不守旧 创新不离根》

课后感(二):

本周,大视野课程迎来了著名唢呐演奏家刘英教授,为我们带来了题为《传承不守旧创新不离根》的主题讲课。

刘英老师首先表示,他非常高兴来到中国文化大视野的课堂,大视野这门课程办的非常出色,至本学期已接近尾声,在师生中反应都非常强烈,向各位辛勤付出的老师学生们以感谢。刘老师讲到:这样的授课方式把许多不同领域的有建树的专家教授,把各自领域的取得的成果通过这个平台毫无保留的与学子们分享,非常值得推广,能够使学生得到最大的收益,将会在日后的课程中继续予以大力的支持。

首先,刘老师谈到:中国的经济目前已成为世界第二大经济体,但我们的文化、艺术、音乐的地位与我们的经济地位相比,并不是等同的,我们可能对像丹麦这样的地方并不熟悉,但提及安徒生,便无人不知无人不晓。事实上,我国的很多乐器,例如竹笛、笙,都拥有上千年的历史,但每每在国外交流演出,仍有人不认识他们,中国的乐器能够真正走到世界的中央,让世界的人得以认识,还需要我们的不断努力。

接下来,刘老师为我们详细介绍了唢呐,他讲到:今天我们所说的唢呐,中国人也叫他喇叭,在唢呐的起源问题上,很多的考古专家与学者都有所研究,但目前大家公认的还是唢呐是从波斯、阿拉伯传入我国。唢呐分布的国家非常广泛,包括南亚、欧洲、北非、东亚等诸多国家都有唢呐的足迹,刘老师为我们用视频展示了不同国家唢呐的声音与演奏方式,使我们感受不同地区唢呐的声音特征,有的低沉浑厚,有的尖锐明亮,有的颇具异域风情,有的仿佛讲述远古的故事,娓娓道来…严格来讲,唢呐是一个世界性的乐器。

接下来,刘老师为我们介绍了不同国家的唢呐形制制造的不同,中国唢呐大多哨片用的是芦苇,广西有些地方用的是蝉虫的壳子,斯里兰卡等地用的是棕叶,各地都有各地不同的特征。唢呐一共有八根,最小的叫小海笛,玲珑小巧,发音尖锐响亮,高亢冲霄,但由于声音过于尖锐,目前已不作为常用调使用,现今常用的唢呐调性有:c、d、e、a、bB、大G等等,刘英老师在讲述的同时,为我们辅以视频的欣赏,让学生们更加深入的了解了唢呐的魅力。

唢呐的流派相比竹笛来说要丰富很多,唢呐的流派主要以地域区分,主要可以分为山东派、河南派、安徽派、陕西派、山西派、河北派、东北派,各个派别都有其不同的演奏特征,刘老师和我们分享了他少年时期的学习经历,并邀请青年演奏家王昆宁老师现场演绎了当时学习的《泗州戏》,这首唢呐曲运用的是线哨,所有的音都为“借音”,不是原孔,全部要靠气息来控制,难度非常大。刘英老师哼唱伴奏,王昆宁老师演奏,让现场的学生们欣赏了一首风味纯正的《泗州戏》。

刘老师告诫在座的学生们:二度创作对我们演奏者来说非常重要,创新不离根,一味地模仿和照搬,是无法形成自己的演奏特点的,作曲家创作出来的作品希望演奏者融入自己的生活感悟,进行二度甚至三度创作。刘老师讲到:搞民乐的人,戏曲和民间音乐是我们的魂和根,吹之前要会唱,刘老师现场为我们演唱了梅兰芳老师的一段唱段,将戏曲的演绎与唢呐演奏相结合,提示我们乐曲的演绎是讲究的,而不是将就的,使得我们陷入了思考。

接下来,刘老师为我们讲述了唢呐的技巧,唢呐的技巧主要分为气指唇舌四个部分,气:气颤、冲气、循环换气。指:颤、打、叠、垫、滑音、指揉、甩、隶音、闷音。唇:唇压、唇颤、借音、唇滑。舌:单吐、双吐、三吐、舌推、舌颤、舌顶、弹舌。刘英老师为我们现场演示了部分技巧,并邀请王老师为我们展示“闷弹法”以及运用大段弱奏的《天乐》选段,使得我们对唢呐的演奏技法有了清晰的认识。

通过朱践耳老师创作的十首协奏曲,刘英老师为我们讲述了协奏曲之中的戏曲元素,再一次明确了“创新不离根”这一思想,并邀请了青年演奏家刘雯雯老师为我们演奏了朱晓谷老师创作的《敦煌魂》选段,这首曲目是2004年创作的唢呐协奏曲,是近几年活跃在各大舞台及赛场的优秀作品,《敦煌魂》在不失传统的基础上,运用了很多传统技法与现代的创作手法,展示了唢呐强大的感染力与艺术表现力。在课程尾声之时,由三位优秀学生为我们带来了有趣的一首《泥老板》,博得了现场的阵阵掌声。

传承不守旧,创新不离根,在民族音乐不断发展的当下,应当守住传统,在继承传统的基础上进行创新,将民族音乐推向世界。

上海音乐学院研究生部 阴梦菲