近日,国乐系在排练厅6A-C211成功举办以“民族器乐教学改革与创新实践”为主题的系列主题分享课程。此次活动以“反转课堂”的教学模式开展,重点强化理论与实践结合,旨在提升学生专业素养和能力,探索民族器乐教育的创新改革路径,积极培养适应社会需求的综合性民族音乐人才。

一、 学生化身“教师” 实践教学相长

活动中,国乐系硕士研究生吕心怡作为主讲人,以《今天我是教师》与《谈谈我对扬琴伴奏艺术的几点认识》为题,开展了两场具有实践意义的专题分享课程。首场分享课围绕乐曲难点解析、基本功训练及互动答疑三大模块展开教学,从扬琴左手技法、齐竹控制等基础训练切入,结合《春》《圈》等曲目片段,通过对比演奏、难点拆解,针对性解决音乐不打动人、击弦不实等实际问题。课堂设置互动答疑环节,针对“力度控制不均”、“演奏容易断片”等实际问题,通过对比演奏案例、分析讨论具体解决方法。

二、 扬琴伴奏艺术展现多元魅力

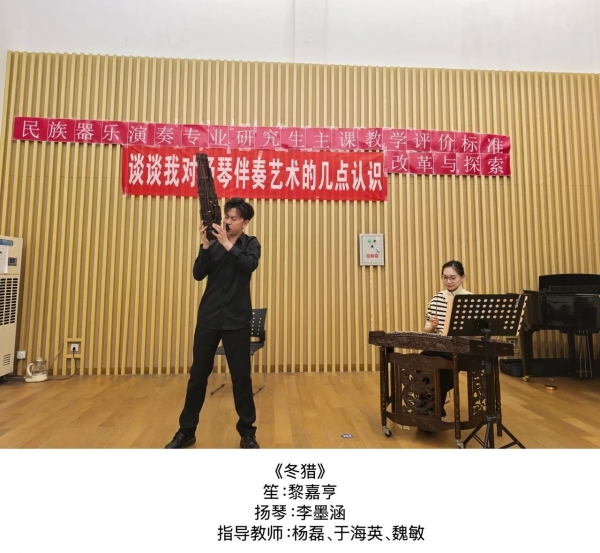

在第二场专题分享中,以《冬猎》(笙与扬琴)《秦腔主题随想曲》(二胡与扬琴)为例,解析为吹管乐器与拉弦乐器伴奏的差异化处理,并通过唢呐曲《汉江春早》即兴伴奏演示,生动展现固定节奏型运用、声部间隙填补等技巧,并强调“托腔保调”理念在实际伴奏中的应用,做到烘托主体而不喧宾夺主。

三、 专家点赞:创新教学激发学生潜能

张咏音副教授表示,本次主题分享会在保持传统教学精髓基础上,构建“教、学、研、演”四位一体培养体系,助力学生形成系统性专业认知,同时鼓励其在教学研讨中主动反思、积极反馈,为职业发展开拓多元路径。

魏敏副教授对活动成效给予充分肯定,指出扬琴伴奏实践课程不仅深化了学生对民族乐器特性的理解,更通过个人技能与协作的双重训练,为其未来职业规划奠定坚实基础。黄煌老师则从教学实践角度提出建议,强调学生应通过研习名家作品、拓展曲目风格广度,全面提升艺术表现力与专业适应性。

四、 深化教育改革 构建多元人才培养体系

总结环节中,于海英教授系统梳理了系列分享课程的创新意义。她表示,当前社会对兼具专业素养与综合能力的音乐人才需求迫切,传统教学模式需通过创新实践实现转型升级。本次活动通过“以学生为中心”的教学设计,摒弃传统单向灌输模式,以多样化教学内容激发学生主观能动性,引导其自主探索学术与实践的未知领域。于海英教授进一步指出,未来将持续推进扬琴教学资源整合与课程体系优化,为学生提供更广阔的学习平台,并通过积累跨学科经验,助力其成长为兼具专业技能与综合素养的新时代音乐人才。

此次主题分享课以省级教改项目《民族器乐演奏专业研究生主课教学评价标准改革与探索》为依托,是浙江音乐学院国乐系深化教育教学改革的重要探索,集中展现了师生在学术研究与实践创新中的阶段性成果。未来,国乐系将秉承“创新引领、探索驱动、实践赋能”的育人理念,持续推进民族器乐教育的改革创新,为传承中华优秀传统文化、培育高素质民族音乐人才贡献更大力量。