中国器乐文化大视野

上海音乐学院研究生部核心课程

2020-2021学年 第二学期

第八课

在过去的很长一段时光里,曾有一件被人们遗忘过的乐器——阮。这件历史悠久的民族乐器,其发展之路,却并非一帆风顺。阮源于秦汉,明清转向衰微,在漫长的历史进程中,曾辉煌、也曾衰落。

时代更迭,直到20世纪20年代大同乐会的成立,阮这件乐器才重新回到人们的视野。新中国诞生,随着党对民族民间音乐政策的落实和发扬,为阮这件乐器注入了新的活力。漫长的几十年里,在老一辈音乐工作者的努力下,阮得到发展,但仍处在探索阶段。直到1978年国家高考政策的落实,阮逐渐进入了各大音乐艺术院校,自此40余年间,阮经历了巨大的变化。这其中,饱含了包括徐阳老师在内的一大批杰出音乐家,为此付出的心血与努力。

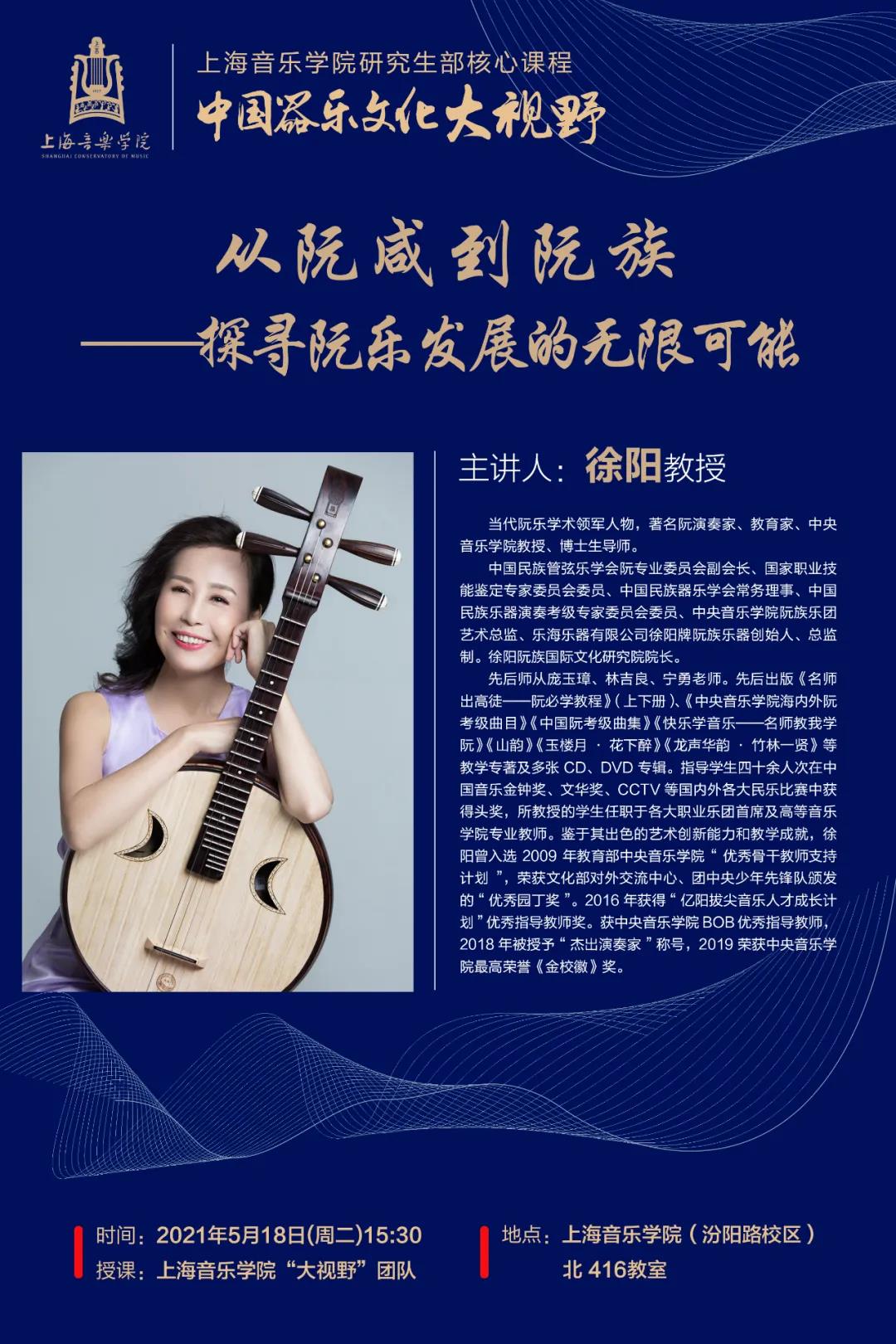

2021年5月18日下午,当代阮乐学术领军人物、中国第一位阮专业博士生导师、著名阮演奏家、教育家、中央音乐学院徐阳教授,于上海音乐学院北楼416教室,为我们开启了《中国器乐文化大视野》的第八讲:《从阮咸到阮族——探寻阮乐发展的无限可能》。

从不认识这件乐器,到慢慢喜欢上这件乐器,再到研究这件乐器。数十年如一日地致力于阮的发展,其中倾注了徐阳老师对阮的深厚情感。今日课堂,徐阳老师和我们分享了她本人在这些年里对阮专业的发展进程、探索研究、以及对于阮专业的发展前景所触及到的一些问题的思考。

【阮的传说】

要了解一件乐器的现在,必须要追溯它的过去。一件乐器的兴衰,与社会、历史、经济、文化是密切相关的,阮也是如此。从它传说、诞生、到现在,已走过2000多年的历史,其发展大致可分为五个阶段:源于秦汉,成于魏晋,盛于唐宋,衰微于明清,复兴于当代。

汉武帝时期,曾派乌孙公主到西域和亲以此来稳定政权,念其公主途远思乡,汉武帝命懂得音乐的工匠,参照当时已有的弹拨乐器,制作了一件便于在马上演奏的乐器,将其称作“汉琵琶”。魏晋时期,中国文人第一次从宫廷走向田园山水,如此大规模的迁徙代表着思想空前的解放。阮咸作为竹林七贤之一,他改良了秦琵琶,加大琴的音箱、增多琴的品位、扩大并丰富了乐器的表现力。后来,人们见到圆体直柄的弹拨乐器,都将其称为“阮咸琵琶”或“阮咸”,后将其简称为“阮”。这也是阮这件乐器非常重要的一个特性:在多达300余件的中国民族乐器当中,阮是唯一一件,用人的姓名来命名的乐器。

古时候的阮称谓比较多,从秦琵琶、汉琵琶、阮咸琵琶、到最终的阮咸、阮。这是一个很长的历史流变过程。宋代阮的称谓有“月琴”、“龙阮”。宋太宗精通音律,在他的倡导下,把阮的四弦改成了五弦,并制成五弦花边阮。现代戏曲中的月琴以及少数民族的八角月琴,徐阳教授认为都是阮类乐器的变种。

【阮的独奏艺术与重奏艺术】

上世纪20年代到70年代,阮历经了50年的复苏,直到阮专业进入高等音乐艺术院校以后,才逐渐形成了较完备的教学体系,并拥有了一批独奏和协奏作品,阮专业得以全面复兴。

关于阮的作品,很多都具有文化特征,或源自于唐诗宋词。在课程的后半部分,徐阳老师采用讲演结合的方式,与我们分享了很多珍贵的影像资料。

<阮的独奏艺术>

乐曲《花下醉》,便是林吉良先生根据李商隐的原诗而作,充分体现了原诗诗意以及阮的古典韵味和风格。《山韵》是1996年徐阳老师委约周煜国先生创作的一首作品,采用了王国维《人间词话》中著名的人生三境界为灵感,将乐器与中国山水、自然相结合。除此之外,徐阳老师也尝试和西洋管弦乐队合作,周龙先生的《竹林一贤》便是其中一部专为阮创作的委约作品。不同于传统的音乐语言,这首乐曲音响偏现代,因竹林七贤当时常活动的区域在如今河南云台山,故此曲中还运用了河南板头曲的一些音乐素材 。《北方民族生活素描》是刘锡津先生早年创作的作品,由高音阮演奏,风格独特。高音阮的音区与柳琴相同,但因为乐器形制的问题,高音阮的声音与柳琴有明显区别。柳琴的音色穿透力更强,而高音阮则多了一些圆润。改编作品《加州旅馆》是在阮的独奏艺术上进行的另外的探索,“洋为中用”的创作理念吸引了许多年轻人的关注。

阮的乐器前景无限,无论在哪一个点,深入的挖掘和发展,都有很多可做的、值得做的事情。2005年,在个人演奏生涯的黄金时期,徐阳老师毅然决定成立阮族乐团。关于阮族组合,早在60年代就有群阮弹唱的艺术形式,1987年宁氏系列阮的问世代表阮族组合形式的真正建立,但在将近20年的时间里,因为人才、作品的稀缺,这种系列的组合形式发展缓慢。

<阮族最早在国家电视台的呈现>

直到2007年CCTV中国民族器乐电视大奖赛的举办,通过电视媒体,徐阳老师把中央音乐学院阮族乐团这种艺术形式带到了千家万户。《剑器》是阮族最早呈现在国家电视台的音响,这首作品最初为柳琴独奏,后由徐阳教授委约作曲家徐昌俊先生改为阮族八重奏。这首经典作品,同时成就了两件乐器和两种艺术形式(独奏艺术和重奏艺术),这在民族器乐发展史上还是不多见的。

随着社会需求量的增加,在学术界,阮这件乐器在多学科之间和人文之间的交流较少。因此,对高精尖人才的培养、对阮专业性的思考、以及对经典好作品的呼唤,是我们迫切需要的。在演奏艺术、理论研究、作品创作、教学实验等方方面面,都需要我们专业的从业人员更加努力地来推动这个学科体系向良性方向发展。

课程过半,随之而来的课堂讨论是此次大视野课程的核心亮点之一。接连的提问,体现了上海音乐学院学者和学生们对民族音乐事业发展的关注和思考,在讨论过程中,学者学生们提出的问题与徐阳老师本人的思考和困惑在同一时期产生了思想的碰撞并折射出火花。

<当前阮专业发展的瓶颈>

阮这件乐器,在过去由很多不同专业的人来兼奏,如今,从原来的可替代性到非常专业的不可替代,经历了一段漫长不易的发展道路。目前,阮的发展势头强劲,这离不开为阮专业的发展在做出着贡献的人们。但同时,也面临着一个严峻的现实,很多人对阮演奏艺术、乐器形制的不同认知与理解,使得高等音乐艺术院校阮专业教学与演奏的专业性、规范性、示范性面临着挑战,对阮专业的学术研究、教学实验、演奏艺术的认知,还停留在非常浅显的阶段。

因此,如何把阮专业最规范、最科学的教学体系在全国建立起来,是值得思考并付诸行动的一件事。术业有专攻,在此徐阳老师特别提到分工问题:一个专业想往高处发展,一定是分工细致且明确的。随着时代的发展和全国高等音乐艺术院校阮专业学科体系的不断规范,曾经因社会需求量大等原因所造成的阮学科的专业性弱化的现象,相信在不久的将来能够得到解决。

短暂丰富的一节课,徐阳老师不仅仅讲述了源于2000年前的这件高光乐器,更是带大家走近了阮,熟悉了阮,让我们对这个专业有了一个新的认知。徐阳老师认为,附着在阮身上的文化基因与内涵,是深厚而博大的。正如阮族乐团与西洋管弦乐团共同演绎的《行云流水》所承载着的徐阳老师的寄托与期望:将中国阮族组合形式嵌入到西洋交响乐团当中,让更多的人了解中国音乐之美。

在任何时候,天地人和都是我们对美的最高追求,虽然文化、生活环境、宗教信仰或许不同,但是全人类对美的追求一定是大同的。中国民族乐器的发展,靠的是一代代音乐人的付出和努力。作为民族音乐的传承者,我们对自己的使命也有了新的感悟。

上海音乐学院研究生部 肖依

《从阮咸到阮族——探寻阮乐发展的无限可能》课后感(二)

2021年5月18日,大视野系列课程第八讲《从阮咸到阮族——探寻阮乐发展的无限可能》在上海音乐学院北416教室如期开讲,本节课的主讲人是中央音乐学院教授、博士生导师徐阳老师。

本次课程徐阳老师从阮的过去、现在、未来三个方面展开,课程的开始徐老师指出了阮的三个特点:阮是中国300多件民族乐器中唯一一个用人名命名的乐器;它是最没有特点的特点乐器;是中原琵琶的遗物。从阮的传说、诞生到现在两千多年的历史,附着于阮上的文化基因与文化内涵极为深厚,充分展示了中国人的性格特点——中庸、温雅、不骄不躁。

立足阮乐艺术的历史变革,从“过去”汲取养分。徐老师指出阮的历史大致分为五个阶段:源于秦汉、成于魏晋、盛于唐宋、衰微于明清、复兴于当代。在古代,阮的称谓非常之多,“秦琵琶”、“汉琵琶”,“阮咸琵琶”……传说秦始皇修长城的时候,民工们不堪苦役,把拨浪鼓倒过来栓上琴弦来演奏家乡的曲调排遣思乡的愁苦,经过慢慢演变,最后称为“秦琵琶”;后来到汉武帝时期,为稳定政权实施和亲政策,缓解和亲公主的思乡之情,命人创造出在马上便于演奏的乐器,称为“汉琵琶”。

讲到“阮咸琵琶”时不得不提的是阮咸,阮咸是魏晋时期“竹林七贤”之一,他改良了秦琵琶,加大了琴的音箱,增多了琴的品位,提高了阮咸琵琶的表现力。随后,徐老师又提到武则天时期将铜镜复制成阮。宋朝时期,宋太宗精通音律且喜爱阮,将四弦改为五弦,并制成五弦花边阮,这一时期还出现了“龙阮”的称谓。

审视阮乐艺术的当下现状,对“现在”信而有征。徐老师提到收藏于日本奈良正仓院的螺钿紫檀阮咸(唐)、在日本兴盛的尺八以及在台湾发行的珍贵乐谱,面对珍贵文化流失之现状,徐老师感慨万分。并对于我们今后在文化的传承和保存方面提出了进一步的要求。

从上世纪20年代一直到70年代,阮乐经过长时间的蛰伏逐渐复苏,1978年后进入全面复兴阶段,尤其是近些年呈现出蓬勃发展的态势。在课堂中徐老师选取了大量音乐作品,进一步呈现阮乐复兴之路上的创新、探索以及深度思考。展望阮乐艺术的前景发展,向“未来”砥砺前行。

<将阮族嵌入交响乐团>

对于阮的未来发展,徐老师始终认为其发展前景是无限的,针对一个点深入的去挖掘,不停的发展,会有很多可做的事情、值得做的事情。阮的起点低,以此希望在座的同学们提高理论研究、艺术创新、作品创作等方面的能力,使其不断加强、精进。在课程的最后,秉承着积极弘扬中国优秀传统文化的态度,徐老师同在座师生从目前阮专业的实际境地出发,对于阮乐发展中所遇到的瓶颈以及未来发展方向进行了深刻探讨。

阮进入高校后,针对如何构建科学、系统的专业教学体系,徐老师提出了一系列真知灼见。通过徐老师的授课,让同学们对于阮的发展复兴之路、表演艺术以及未来发展有了更深刻的了解。作为民族音乐的传承者,为更好的发扬“文化自信”的内涵,需要我们以更饱满的热情为阮乐乃至民乐的发展不懈努力。

上海音乐学院研究生部 张杰

下 期 预 告

第 九 课

开题报告并学位论文要件

写作摭谈

主讲人:王晓俊 教授

时间 | Duration

6月1日 下午15:30(周二)

线下课堂 | Place

上海音乐学院(汾阳校区)

北楼 416教室