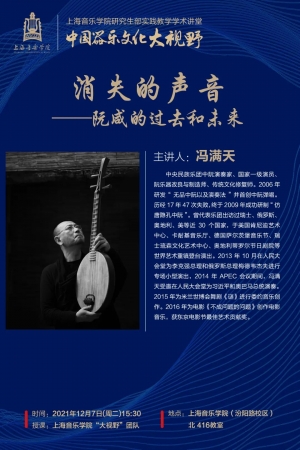

中国器乐文化大视野

上海音乐学院研究生部实践教学学术讲堂

2021-2022学年 第一学期

第九讲

《消失的声音——阮咸的过去和未来》课后感(一)

“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声。”中国儒家音乐理论专著《乐记》的观点认为,音乐是通过声音来表现情感的,而情感是来自于人们对于现实生活的反映。作为中国先秦儒家美学思想的集大成者,《乐记》阐述的是中国传统音乐本真的样子,应该是我们每一位学习音乐表演、从事音乐工作的音乐者必读的书。

这样的音乐观点,不是出现在古代音乐史的课堂上,而是出现在中国器乐文化大事业的课堂上。中央民族乐团中阮演奏家、国家一级演员冯满天老师为上音学子带来了一场题为《消失的声音——阮咸的过去和未来》的生动讲堂。

具有“阮痴”称号的冯满天老师,在民乐圈里个性独特,粉丝众多。12月7日下午上海音乐学院汾阳路的午后,我们近距离地聆听冯老师讲述他的音乐理念,不仅领略到他独特的音乐表现魅力,更是对中国音乐有了全新的理解。冯老师手里的阮咸,不只是一件乐器,更是他生命的一部分。

冯满天小阮即兴演奏

他可以随性地用他的琴与我们对话、向我们诉说故事、为我们吟诵诗词,甚至可以随时随地用阮表达内心的情感。讲座现场,老师每弹一曲,都是即兴创作,每一个音符,都扣人心弦,能够感受那是来自内心的声音。曲毕意犹未尽,赢得阵阵掌声。

冯老师说:“唯音乐不可以为伪”。音乐,是音与乐的结合。中华民族是礼乐之邦,乐是道法自然的,乐无喜怒哀乐,心心相和为乐。中国音乐和绘画一样,是一个空间,是一个意境。如果用现代的说法,中国音乐应该好像一个四维空间一样的感知与描述。为了找寻消失的声音,冯老师曾自己购置了编钟、编磬等,反复推敲研究,发现编钟在低音区的泛音和中音区的泛音叠加起来的金石之声,能够充分体现出中国音乐之美。

冯老师的音乐里,不会有过多的思考,不会有过多的逻辑牵绊,是随性、随心而行。消失在历史长河中的声音,是中华民族音乐本真的声音,是不伪,亦不是人为的声音。阮咸作为中国唯一一件以善弹此乐器的人名(阮咸)而命名的乐器,拥有几千年的历史。古老的阮咸身上,自带中国传统文人气息,而今我们穿越历史长河,以现代人视角解读古老文化的方式,应该是将中华民族文化独特的韵味留下,呵护好我们的民族特色,才能继往开来的将中国民族音乐进行更好的传承与发扬。

上海音乐学院研究生部

2021级琵琶专业学生 史颖姹

《消失的声音——阮咸的过去和未来》课后感(二)

阮,作为拥有悠久历史的汉族传统乐器,最早出现在西晋的竹林七贤壁画中,最早时期形与直颈琵琶相似,后相传作为竹林七贤之一的阮咸因善弹而被命名为“阮咸”。

近些年来阮咸家族不断扩大,乐器形制也随着人们对于音乐的音色要求的变化而加以改良和优化。音域越来越广从倍高音到倍低音,形制从小到大,早先香港中乐团还因想让阮声部音色统一而研制出可以代替柳琴才可以演奏出相同音域的高音小阮。可见阮咸家族的丰富程度。

阮即兴演奏开场

本次上海音乐学院器乐文化大视野课程非常荣幸请来了冯满天老师。冯老师以一首即兴创作曲为开篇,打开了本次大家了解阮咸音乐前世今生之旅的大门。

讲到音乐,最能让人们耳朵直观感受到的便是音量,那么一个乐器在什么样的力度下才可以有余音绕梁,连绵不断的效果呢。现如今器乐演奏常规力度为一个f或ff,弱使用的较少。但在音乐中其实安静反而引人侧耳倾听,大声喧闹反而破坏了音乐的意境。

中国古典文人音乐就更倾向于静韵结合。中国古乐分为声,音,曲,调,乐。音乐有一种境界叫做“法悦界”:来自于道法自然。中华民族是一个“礼乐之邦”。尤其提到中国的文人音乐与我国的书法绘画有着密不可分的联系,文人音乐与中国画相互交织,文人画比较注重体现自然,鲜少画人物。所以文人音乐存在独特的价值观,多为反应内心,而非外在。顺着古代乐器编钟、罄的声音,往回溯源去寻找“古”音。适当的力度可以使声音余音的泛音相互叠加,金石之声的魅力就是其产生的泛音。

冯老师认为如果中国古典音乐如果都采用用纯西方的曲式逻辑,和声技法来分析或写作,是委屈了中国的音乐。“乐”和“音”不是一种概念,“音乐”一词来源于五四新文化运动之后。五四运动后人们对音乐的价值观的改变,五四新文化以后创作的新音乐作品逃脱不开西方音乐的曲式束缚,使我们中国古典民族音乐本应该具有的“意境”和“韵”逐渐消失。

留住方言就是留住“韵”。中国传统音乐风格的“韵”就源自于各地的方言的语音语调。老师还提到演奏的境界是心手合一,而不是动用逻辑仔细思考,过度在意外界因素而产生的声音。所以提出“为乐不可以为伪”:人为为伪,非贬义,而是阐述客观事实。而音乐的存在即是人们表达内心及对自然赞美的抒发。“不伪的音乐”由于众多因素的影响而在我们的周围逐渐消失,中国音乐的基本态度应但是“去伪存真”。

《春 晓》

本次讲座中一首“春晓”的配乐朗诵给我留下了深刻的印象,琴音延绵不绝、洋洋洒洒的从老师的指尖“流淌”出来。即潇洒又自由。每句诗句与琴音相互交织。犹如品茶时的“回甘”令人遐想,反复回味。每一句都充分的体现出冯老师对于声音空间概念的恰到好处的掌握,及对于意境的营造。正所谓余音绕梁,久久不能散。通过此刻讲座也让我对中国古典音乐有了新的认知,也学习到了如何去寻找和体会音乐之美的“韵”、“境”。

上海音乐学院研究生部

2021级琵琶专业学生 于曼

《消失的声音——阮咸的过去和未来》课后感(三)

本期《中国器乐文化大视野》课程由中央民族乐团中阮演奏家、国家一级演员、阮乐器改良与制造师、传统文化修复师冯满天老师担任主讲。冯老师在这节课当中结合了理论与阮的即兴演奏,边弹边讲,为大家带来了一堂与众不同的大视野。

课程一开始,冯老师的即兴演奏就让我们体会到了阮乐器的音乐魅力,余音绕梁,并以此引出了中国文人音乐的概念。冯老师认为音与乐是分开的,“乐”是无悲无喜的,并且认为文人音乐不应该是“吵”的,“吵”主要代表——悲伤、痛苦、喜悦等情绪,文人音乐更注重表达自我。而在当今的音乐作品当中,大多更是套用了西方音乐的价值观——西方的曲式来表达喜怒哀乐,冯老师认为中国器乐的演奏者不应仅仅拘泥于谱面。

冯老师批判了现在演奏的方式,并且幽默地示范了当下院校学生的表演常态——夸张的动作和气息。演奏中应该忘却观众以及其他的环境因素,更注重内在的自我音乐表达。不是所有作曲家都能够非常了解阮这件乐器,所以冯老师自己也积极地参与到阮作品的创作当中。

要敢于“玩音乐”

聆听完冯老师的演奏,我感触颇深。作为演奏专业的学生,冯老师“注重表达自我”的观念给了我很大的启发。在中国传统音乐文化的学习进程当中,我意识到了音乐与传统文化、自我表达都密不可分,应该更加开拓自己的视野,互相学习和借鉴。感谢冯老师为我们带来的精彩讲座!

上海音乐学院研究生部

2021级古筝专业学生 叶心怡