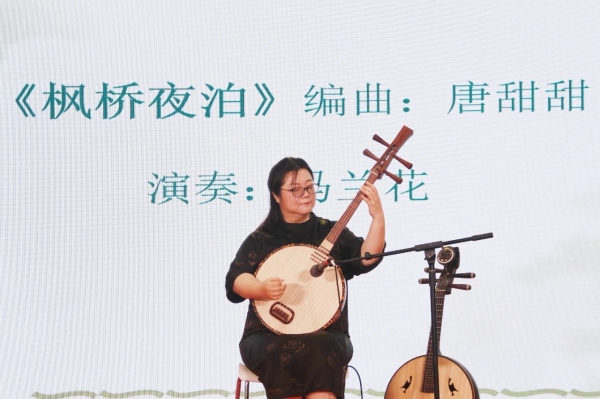

在第五届中国乐手文化艺术节上,中央民族歌舞团阮演奏家马兰花围绕“以阮为镜观中华优秀传统文化传承”展开深度演讲,系统梳理了阮的千年发展脉络,揭示了这件古老乐器背后承载的文化内涵与时代价值,为中华优秀传统文化的传承与发展提供了生动注脚。

阮的千年演变:不断发展至今的中华民族音乐符号

马兰花自幼习乐,师从中国音乐学院魏蔚教授,曾获中华人民共和国文化部“第一届民族乐器独奏比赛”中阮青年专业组金奖。并入选“国家民委中青年英才计划”“国际艺术人才计划”。阮作为中华民族最具代表性的弹拨乐器之一,了解和学习相关的知识对于弘扬民族文化,建立民族文化自信有着重要的意义。

关于其起源,学界存在外来说与中原说两大分支,其中中原说又细分为弦鼗说与乌孙说。弦鼗说是相传公元前214年秦始皇修筑长城时,北方军民将用于娱乐的鼗鼓改良为带弦的乐器“弦鼗”,成为阮的雏形;而乌孙说则可追溯至西汉公元前108年,汉武帝派刘细君公主和亲乌孙,所携乐器中可能包含现代阮的前身,这一说法在晋人傅玄《琵琶赋·序》中留有记载。

进入古代发展阶段,阮的命运随时代更迭起伏。西晋时期,“竹林七贤”之一的阮咸因与阮的深厚关联,使这件乐器声名远播,南京西善桥古墓出土的砖刻画中,便留存着阮咸弹奏阮的生动形象。隋朝时,《隋书·音乐志》明确记载秦汉琵琶(即阮)在清商乐中占据核心地位,被誉为“华夏正声之器”,可惜至初唐一度失传。盛唐时期,蒯朗在古墓中发现一把身正圆的铜器,后经元行冲考证属“阮咸所作器”,从此阮不仅在中原复兴,更东传至东瀛,如今日本奈良东大寺正仓院珍藏的唐代螺钿紫檀阮咸,便是当时文化交流的见证。宋代,宋太宗主导改革五弦阮推动其复兴,虽留下丰富乐谱却遗憾失传;元明清时期,阮逐渐退出音乐舞台中心,乐器形制缩小,音域与音阶受限。

近现代以来,阮迎来复兴曙光。1999年,魏蔚教授创建中国阮咸乐团,声部编制为高音阮、小阮、中阮、大阮、低音阮,音域扩展至5个半八度。如今,阮的表现形式除独奏、重奏还有阮与交响乐团协奏等创新形式,如中阮协奏曲《味道还在》(温展力作曲)便展现了传统乐器与现代艺术的碰撞。

以阮为媒:让传统文化在当代焕发生机

“传承中华优秀传统文化是新时代赋予我们的使命。”马兰花在演讲中强调,总书记在党的二十大报告中均对传统文化传承作出重要部署。由此,她围绕阮进行传统文化的推广和活化发展,将《诗经》中的《鹿鸣》等经典篇目重新编曲演奏,让古老的乐谱在阮音中焕发新的生命力。

在铸牢中华民族共同体意识的进程中,乐器也担任着重要角色。北京市文联和中央民族歌舞团共同出品的《人民的非遗》主题音乐会以及中央民族歌舞团与中国唱片公司合作推出的《人民的非遗》全景声专辑,都展现了中华文化的生生不息。

从秦汉边塞的弦音到当代舞台的交响,阮的千年回响不仅是一件乐器的兴衰史,更是中华优秀传统文化绵延不绝的生动写照。正如马兰花所言,这些承载着文化基因的乐器与古籍,是各民族交往交流交融的结晶,必将在代代相传中奏响更嘹亮的时代强音。