9月10日下午三点半,《中国器乐文化大视野》系列课程的第一课在上海音乐学院中楼417教室顺利开讲。作为本次课程的首位授课老师,刘红教授以《民以歌为生——中国传统音乐文化的认知与理解》为题,用生动而深刻的语言,带领大家走进民歌。

从民间采风的自然流露到学理层面的严谨探究,从对民歌的认知蔓延到对传统音乐文化的理解,刘红教授收放自如、深入浅出地讲述了他的音乐文化研究经历与研究态度。

本次《中国器乐文化大视野》课程汇集了院内外数十位专家教授,他们将以渊博的学术知识和独特的个人经历讲述各自领域的音乐感悟,让同学们踏上一次纯粹的音乐文化之旅,用知识唤起心灵,用文化开阔视野。

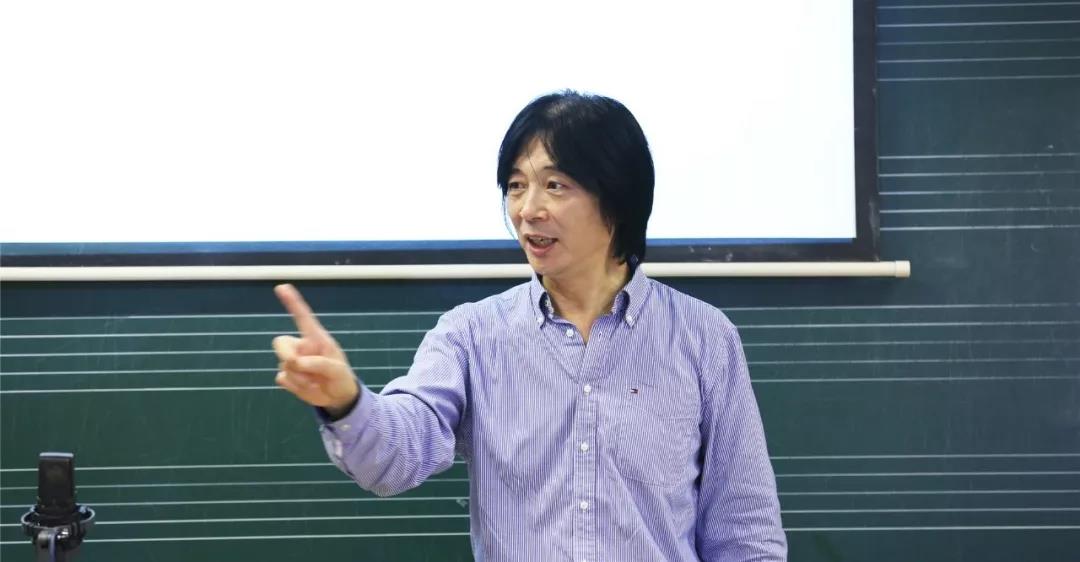

原本三点半开始的课堂,三点十分教室里的座位已坐满,座位不够的同学从其他教室搬来板凳填满教室,稍稍晚来的同学们只好将教室的前后门外站满。近两个小时的授课过程中,现场无一站起走动,大家全程有序听讲、热情互动,营造了一个认真又活泼的课堂氛围。

课程正式开讲前,刘红教授首先感谢以李景侠教授为首的“大视野”团队的信任,将第一个讲课的机会交予自己。并透露《中国器乐文化大视野》是李景侠教授多年的宏愿,这个项目的启动来源于一个想法:假如民族器乐演奏专业的同学们(本科生、研究生、博士)都只盯着自己所学的那一门乐器,那这个乐器的演奏和乐器演奏出的音乐文化能够走多远是可想而知的。而这样也违背了同学们进入高等学府来学习以技术为基本、以文化为依托、以艺术为最高标准的音乐专业的初衷与意义。因此,此次《中国器乐文化大视野》系列课程十分难得,也十分必要。

《民以歌为生——中国传统音乐文化的认知与理解》,也许有人看到这个题目会认为民歌与传统器乐是不相关的,对此刘红教授表示,民歌与器乐大视野看似无联系,但事实上它们无论是内外逻辑还是外在形态都是不可割裂的。“民歌”是中国传统音乐艺术的万物之母,器乐、戏曲、包括说唱音乐无一例外都受到过民歌直接而强烈的影响。

而今天在《大视野》的课程里讲民歌是因为,如果我们要认知和理解中国传统音乐文化就要先认识民歌,民歌不认识清楚,我们去谈以民歌衍生的其它传统艺术文化是没有底气的。

在带领大家了解民歌的过程中,刘红教授并没有在一开始就放上“民歌”的学术定义,而是首先提问大家是否听过民歌,由我们日常生活中对民歌的印象入手,帮助我们更好地理解何谓原生态民歌。

并且通过播放不同类型的民歌音频,例如《摇篮曲》(东北)、《月光光》(广东)、《情歌》(陕北)、还有湖北的哭嫁与跳丧,展示了中国传统民间社会中不同地区、不同人生时期的民歌形态,同时也揭示了“民以歌为生”——从生到死、无时不歌的真实含义。

期间,刘红教授不时地穿插自己过往经历与研究采风的小故事,讲到何处的民歌就用当地的方言来叙述,粤语、武汉话、陕西话与普通话无缝切换,引得课堂上同学们阵阵欢笑。

当大家对民歌的一些形态已有所了解时,刘红教授这才归纳出民歌的特征:既丰富又有个性,不同的民歌形态饱含地域风格差异,且均带有当地方言的文化特色。为了说明这一点,刘红教授亲自向大家演示了一首湖北地区的民歌《小女婿》,这首民歌的字韵与内涵只用武汉话方能唱出味道,其它任何一种方言都无法代替,让大家明白了方言在民歌中的重要性。

除了了解民歌在民间的原本状态,也要了解新时代背景下民歌呈现形式的演变。刘红教授在课堂上带大家欣赏了内蒙古、新疆等地区的民歌视频,让我们看到现在民歌所展示的方式已经不同于传统状态,它有了新的诠释样态:其一是在民歌以及传统音乐艺术的基础之上,我们形成了独一无二的声乐领域专业学科——民族声乐演唱艺术;其二是多媒体、舞台化地演唱已成为民歌新的艺术表现形式。

至此课程进行了一大半,同学们对民歌的各种形态已有了认识,接下来便进入学理层面的严肃论述。面对这些民歌现象和文化,学术界对于不论是当今还是传统的音乐艺术做了怎样的认识和判断呢?

首先是民歌的概念,刘红教授展示出了普泛式的定义,还有中国当代学者们以及中国大陆之外学者们对于“民歌”的定义。每位学者出于自身研究角度的不同各表述有区别,但内核并无大的差异。

此处,刘红教授强调:我们在肯定这些对民歌的概述具有一定理论意义和现实意义的同时,认知和理解传统音乐还需要增强不断调整时空关系的历史和社会观念。例如学理层面上的民歌分类——山歌、号子和小调,是我们在学术上的一种划分,而陕北当地唱民歌的人并无“山歌”这一概念,在他们的传统文化中称之为“信天游”,不能用我们在学术上的界定完全等同于发现在民间的原本文化现象。

民歌是传统文化,而传统也是流动变化着的,因此对传统的认识和观察,必须尊重“传统”事实而行为,不可“刻舟求剑”般固话眼耳。

当今,农村发生了根本的改变,社会形态也发生了变化,我们再去看民歌依然要尊重“传统”,而这个“传统”不是死守之前的刻板印象,而是新的、已经发生改变的“传统”,这是作为研究者应该要有的觉悟。

最后,刘红教授和大家分享了研究传统音乐文化的理论方法和文化态度。以湖北地区的《哭嫁歌》为例,(哭嫁:即新娘出嫁时履行的哭唱仪式活动,总的来看,哭唱的内容主要有“哭爹娘”、“哭哥嫂”、“哭姐妹”等,哭的内容既有一代代流传下来的,也有新娘和“陪哭”的姐妹们即兴创作的)。

学理层面上大多将其总结为歌曲,而刘红教授则是将其总结为“哭嫁”的一种文化状态,依据就是去当地采风时,询问“哭嫁”的人为何不继续唱了,他们的回答是:“这哪是唱啊,这是哭。”在我们的概念里,只要听起来有旋律的都叫歌,但在传统民间的文化习俗中却不是。

通过这个例子,刘红教授想告诉我们在认知传统音乐文化和民间习俗时,需摒弃先入为主的观念,不能以自己的习惯性思维去对待这些活生生的、这些被祖辈传承下来的文化形态。

做传统音乐文化研究的基础,便是要还原所描述对象在原本文化状态下的解释,即尊重观察对象的文化,尊重是文化保护的前提。刘红教授指出,所有学习器乐的学生们虽然不用去做研究,但这种面对传统音乐文化的态度应该遵循。

“大视野”在刘红教授看来,就是放开胸怀、开拓视野去看,看自己身处的时代和文化环境对自己手中那件乐器的演奏形成了怎样的影响。要放眼于广阔的文化背景,从中取得养分,使自己的专业不仅仅停留在单纯的技术层面,更要在文化体验和音乐觉悟上获得提升,这便是《中国器乐文化大视野》系列课程的真正含义。