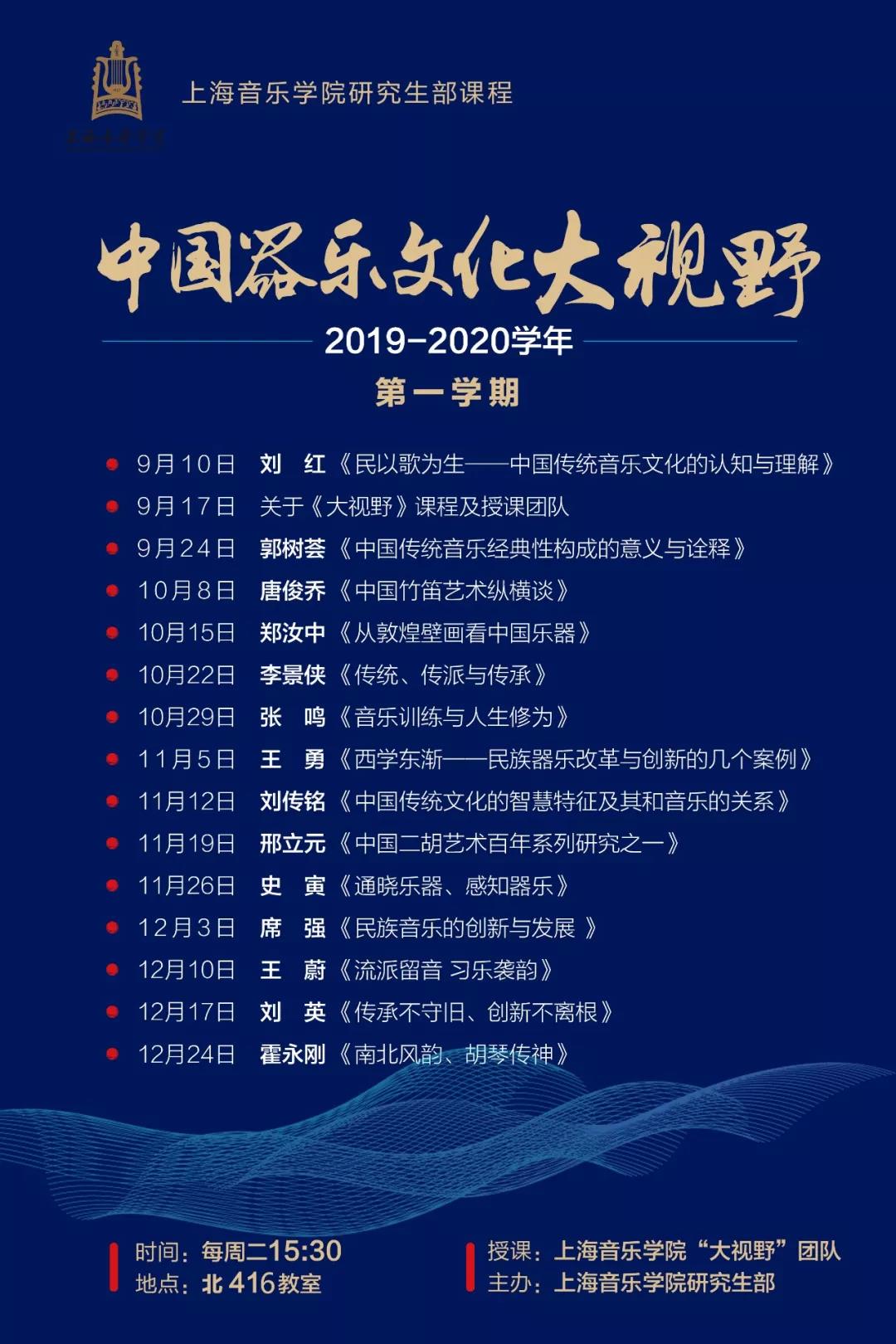

上海音乐学院研究生课程

中国器乐文化大视野

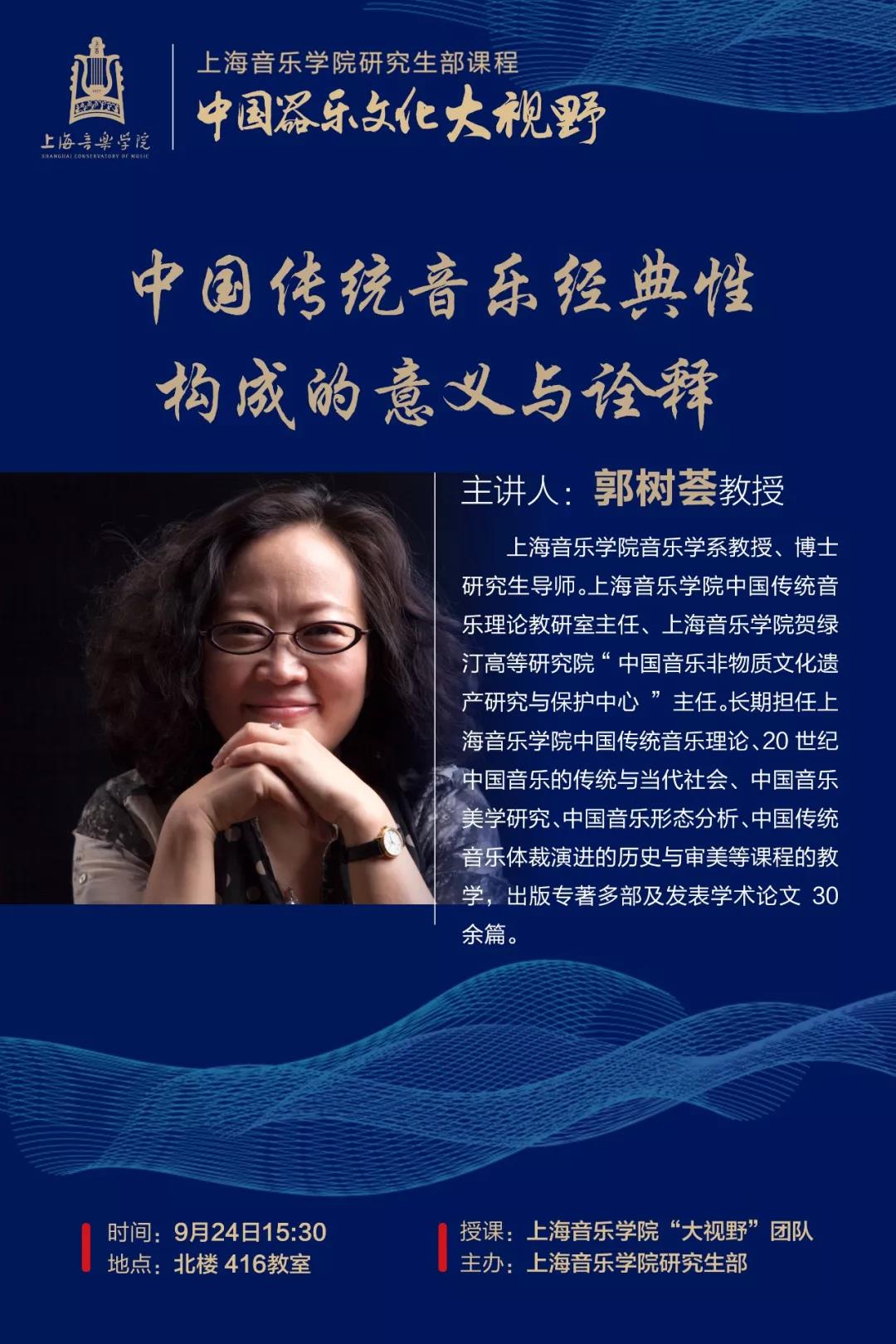

9月24日下午三点半,《中国器乐文化大视野》系列课程的第三讲在上海音乐学院北楼416教室顺利开讲。本次主题是由郭树荟教授主讲的《中国传统音乐经典性构成的意义与诠释》,郭老师用深厚的文化知识底蕴,为大家带来了满满干货。

首先,郭老师就“经典”这一词展开讲解,什么是经典?从中国古代典籍到卡尔维诺《为什么读经典》有多重解释。那么对于音乐来说,经典是代代传承的音乐作品;对于演奏家来说,经典则是演奏家对作品的经典演绎。

郭老师讲道,在通过传统音乐来认知经典时,我们需要意识到,当下流传的传统曲目中所包含的历史脉络和文化内涵,我们认识的还远远不够,我们通常只关注音的表层,但对音的内在容量没有更深入的思考,逆向寻找文化源头是必要的。

好的曲目离不开历史语境,一首曲子无论经历多少朝代更迭,和当时的历史语境一定有某种关联,例如《牡丹亭》的舞台构建只有一幅水墨画作为背景,那是因为昆曲的语境便是要留白,中国传统音乐自身发展的脉络,构建了中国式的经典特色。作为表演者,应当积累大量的传统曲目演奏基础,并在演奏中了解“音过程、乐其中”的内涵,这样才能演绎出曲目深层次的文化寓意。

郭老师从“聆听趣味”、“历史记忆”、“传承演绎”、“审美艺术”四个方面展开分析。

聆听趣味:中国曲目欣赏场景的选择是流传的一个外部条件,例如江南丝竹,它没有大的戏剧性冲突,飘逸灵动、旋律音调的细微变化,在似与不似之间游移,以乐会友,流水清音,赏听与自娱同在。而北方二人台音乐则高亢嘹亮、富有穿透性,背靠黄河、黄土高坡下孕育而出的声景,人们靠在山水间慷慨激昂。不同场景的听觉感知和文化的诠释,对声音的选择是不一样的,对经典的认知不一样。

历史记忆与传承演绎:闵惠芬老师早期的成名得益于《二泉映月》、《江河水》等作品,她长期沉静在民间艺术之中,寻找胡琴声音的美学特点,学习、模仿、移植、再创造,并终成个人特色,将一代一代经典传承延续,留下的声音和历史是牵连在一起的,这是当代演奏家值得研究的,这是学院与民间传承创造的学术精神。新的时代,经典的传承有了新的生命力。

审美艺术:审美艺术建立在基础的认知上,如果从小学习西方乐器,那么耳感就会建立在十二平均律上;如果从小听丝竹、听评弹、听二人台,那么对声音概念的建立就会不同,因而处理便会不同。不同的审美会决定不同的演绎,在中国民族音乐专业化教育体系的今天,年轻一代优秀的演奏家们在技术上的把握,远远超出了一些想象。我想,在技术大于思想的时候,如何思考中国“乐”的“音韵”,无论是过去还是现在,美学意味的生成在经典传承中包裹了更高的旨意。

郭老师从乐种上为我们阐述了中国传统音乐的经典性:以中国器乐乐种为例,各地的大小乐种中的主奏乐器和领奏乐器,吹管、弹拨、拉弦等许多经典曲目来自于民间乐种,这些经过艺术家们整理挖掘改编创作的曲目,是今天我们听到的“传统”。

在融合与分离的艺术形式的变迁中,将旋法、奏法、谱式、声音、腔韵的点滴,沉浸式传承下来,经典便是这样诞生的,比如上海音乐学院老一辈演奏家的传承教学了许多难忘的经典曲目。几乎每一部作品都能够找到源于地方民间乐种的语汇,没有乐种的依托和土壤,无法造就如此多的经典曲目。

当下,传统文化虽式微,但也在重建和修缮,传统生活方式变了,乐的场景变了,然而,传统的学习需要伴随和接受,年轻的演奏家们在乐曲的选择上,有一种普遍趋势,渴望节奏的律动,渴望音乐的对比,渴望曲中的戏剧性、复杂性渲染,技术的能量总要释放。我们需要思考的是如何平衡和自如,在传统与当代的语境中建立中国式的经典传承。西方的经典我们需要,中国的经典我们更加需要。

撰文:上海音乐学院研究生 阴梦菲

《中国传统音乐经典性构成的意义和诠释》课后感

2019年9月24日,来自上海音乐学院音乐学系的郭树荟教授,为我们带来了专题课程——《中国传统音乐经典性构成的意义和诠释》。郭树荟教授在我院音乐学系从事中国传统音乐理论、传统音乐与当代社会、中国音乐美学的研究已近三十年,本次课程从标题方可见其对当代中国传统音乐基础性教学问题的严肃思考。

郭老师将标题逐步拆解,以层层深入本次课程尝试触及的核心问题。

首先点明“中国传统音乐之经典性”。在“经典”一词更常被用来描述西方著作的大语境下,中国传统音乐作品是否构成经典性?郭老师给出了肯定的答复,继而对“经典”一词提出的时间点、定义、范畴与构成做出了相应的解释。话题行至“构成”一词时,郭老师做了较长时间的解剖,她提出:

传统音乐的理论既基于自古的诗词、曲牌、音韵的中国音乐唱奏创作实践,也与思想、文化、礼俗、趣味相映。一个好的、经典的曲目构成、离不开历史语境、离不开不同时期音乐现象和理论研究的经典参照。

作为音乐表演专业的学生,看到这段话,立刻让我想到“历史知情表演”这个概念。“历史知情表演”即HIP(Historically informed performance),顾名思义,这是一种在熟知历史,尊重历史原貌基础上的一种表演方式,演奏者或通过还原古乐器、或通过还原乐曲原来的演奏方式等手段,来达到最贴近传统的表演方式。

在面对一份来自数十数百甚至数千年前的曲谱时,第一步并不是认音视奏,而是通过追溯曲调来源,探明该曲产生的原委,逆向寻找该曲目与原有曲牌的关系,并将其与原时代的文化背景、审美追求相结合,分析该曲应有的气质,确定表现手法后,再进行演奏。在此过程中,充分强调文化整体观的必要性和重要性,充分认识传统音乐的传世性、普适性、权威性、耐读性和累积性,将中国文化的根本精神融入音乐中,方可成就一首作品的“经典性”。

面对当今全球化进展迅猛、文化多元性蓬勃发展的现状,郭树荟教授作为中国传统音乐的研习人,深知传承一事任重而道远,在讲座的尾声中,点明了中国传统音乐的学者和演奏者身负的责任以及需要平衡的两极:

缺少礼仪的时代里,传统生活变了,乐的场景变了。修缮的文化是好的,年轻一代的新解是需要的。在传统与当代的平行、交织中,经典认知尤其重要,建构传统音乐公共知识认知体系,是推进学科自身整体结构学习和理解的重要理念。

“筚路蓝缕,以启山林。抚有蛮夷,已属华夏。不鸣则已,一鸣惊人。”心怀抱负,脚踏实地,传承音乐,更传承精神!感谢郭树荟教授为我们带来的精彩课程!

上海音乐学院研究生 俞辰瑶