上海音乐学院研究生课程

中国器乐文化大视野

11月12日下午,上海音乐学院研究生部系列课程“中国器乐文化大视野”已进行到第九课,本次课程由著名文化学者刘传铭教授讲述。

课程开始前,上海音乐学院党委书记徐旭,上海音乐学院党委常委、东方乐器博物馆馆长史寅,上海音乐学院党委办公室主任汤隽杰,上海音乐学院民乐系教授李景侠,上海音乐学院民乐系副教授邢立元热情接待了刘传铭教授。“中国器乐文化大视野”项目总负责人李景侠教授真切说到:此次能够邀请到刘传铭教授为我们授课是“大视野”团队的荣幸,也是同学们开拓视野的一次宝贵机会。同时,刘传铭教授表示这堂课的内容从狭隘的器乐角度来说是”无用之用“,十分感谢对此表示关心并前来听课的所有人。

刘传铭教授的授课题目为《中国传统文化的智慧特征及其和音乐的关系》,不同专业的在读本科生、研究生、博士生,音乐学院教师,还有音乐学院的“老毕业生”都专程赶来聆听这堂课。刘传铭教授像是一名71岁的“年轻人”,怀揣着理想和对艺术的渴望,将自己的所思所想真实地传递给我们。大家带着对于课题的兴趣与求知欲,汇聚于此,听刘传铭教授为我们打开“大文化”的一扇窗,带领我们近距离接触乃至剖析中国传统文化文本,让我们看看宏观历史维度下的传统音乐,明晰作为音乐演奏者的专业要求与时代使命。

三 重 批 判

这堂课由刘传铭教授的“自我批判”开始。

刘老师这些年来一直在关注中国传统文化,包括经学考、小学考,还有各种中国传统艺术:佛教艺术、绘画艺术和书法艺术等等,但前人大多从不同艺术学科的层面去分析。刘老师表示自己关注的角度不一样,他希望在当下“传统文化热”的语境中,真正找到中国文化的种子,最核心的东西,梳理传统文化的智慧特征,于是刘老师确定了《中国传统文化的智慧特征及其和音乐的关系》这个选题。

刘老师说当自己好好想想这个题目时,又深觉不妥。不妥之处在于:从文字结构上来讲,这个题目预设了中国传统文化的智慧特征与音乐是割裂的。而他所强调的中国传统文化智慧特征是一个“大文化”的概念——真善美一体,文史哲不分,儒释道同源。这是中国文化在形态上、本质上区别于西方文化的地方,西方文化中讲究学科体系可量化,而中国文化很难量化,有规律而无定法,所以中国传统文化自然也包括了音乐,不可割裂。

第二重批判是对“大视野”讲堂的批判。

刘老师表示如今一谈到文化学习,便容易用“大视野”去修饰。“大视野”运用的是我们的眼睛去看,而除了“视”还有“闻”,音乐是听觉艺术,它所运用让我们第一感知方式是听。所以相较于“大视野”,更应该叫“大听觉”音乐讲堂。

我们需要经常去反思甚至挑战,日常生活中这种类似金科玉律的、不可动摇的说法。这个挑战既有对历史认知的挑战,也有利于促进形成我们当下对许多概念的根本认知。

从“大听觉”艺术本体出发,放大我们的艺术感知,才能使我们对音乐与中国传统文化的理解有别于其他艺术,也就是说音乐艺术的最重要特征会被重视;更重要的是,它能将我们从单一化的视觉认知中解放出来。中国人讲“眼见为实,耳听为虚”,但是另一方面我们又有“如闻佛音”之说,那些最感动我们的智慧是要通过听觉去认知的。

第三重批判是对当前中国高等音乐教育的批判。

刘老师引用了南京师范大学音乐学院岳峰教授于2006年提出的四个问题:

当前民族音乐传承的年轻人,他们在学校学到了什么?

他们身上有没有种下民族音乐的根?

他们对自己民族的音乐了解多少、认识多少、掌握多少?

他们能否承担起民乐传承的责任?

这四个疑问的背后是当前我们的民族音乐教育出了问题,问题不在于我们没有优秀的演奏家或者专家,而是作为文化的音乐部分我们留下的问号太多。

“近百年来,国人在自己开办的音乐教坊里,我们兢兢业业地为西方音乐传宗接代,而本土音乐的内容(比如中国音乐史、民族民间音乐、民族声乐、器乐技术课等)几乎占不到四分之一,更谈不上国学意义上的音乐文化传承。作为一名民族音乐的传承者,我们不仅要扪心自问:这样的学校是不是真正意义上的中国的音乐学院?这样的学院能不能培养出中国人自己的乐学人才?”(《转基因之后 民族音乐该往哪儿走?》2006岳峰 《音乐周报》刊载)

对此,刘传铭教授深表赞同。如果说音画不分、艺术一家的话,那么这些对音乐教育提的问题也是对整个中国艺术教育提的问题。我们的音乐教育、民族器乐教育要带着问题而来,这些问题有的是学科本身的,有的是技术层面上的,更多的是教育指导思想,那些哲学意义上、美学意义上更深层次的问题。

刘老师认为以这“三重批判”开启接下来所讲的内容,可能会引起在座同学们的共鸣,也可能会有反对与质疑的声音,但他都欢迎对这些问题有思考的听者前来交流,以期获得更深入的理解。

从历史文本窥“音”与“乐”

批判过后,刘传铭教授首先带我们认识“什么是文化”,通常我们在书本中所了解到文化是人类生存方式、生产方式及生活方式的统称,而刘老师直接点出了文化的特征:它是一种非武力的、非强制性的方式在改变着、提高着人们的思想与智慧。

就像好的教育,不仅是教和学的关系,是一个以真善美出发的、带着温度的、自带光芒的灵魂去点燃另一个人的灵魂。器乐演奏教学也是一样,除了对于学生的学理层面和技法层面的教导,更重要的是心性的栽培。许多人对此不以为意,认为是无用之功,而正是这些”无用之用“才能改变我们内在,也是我们本应坚守的,视若珍宝的中华文明种子。

从1915年“新文化运动”开始,因特殊的历史变革时期,我们在思想上接受“全盘西化”的观念,对于中国传统文化采取“一棍子打死”的态度,百年来我们的文化出现了断层。如今需要对历史文明重新梳理、学习研究,从而把真正的优秀传统文化从不该被遗忘的历史网中打捞出来,这是我们专业的责任,也是时代的要求。

接下来刘老师提到由他本人策划的大型文物特色展览《又见大唐》,这是世界上迄今为止规模最高、影响最大的以唐朝书画为载体的展览,通过100件文物、38件一级书画,首次以传世书画来呈现唐代的缤纷绚丽。之所以珍贵,是因为到现在为止所保存下来的学术界没有争论的唐朝绘画不会超过十张,其存在的稀缺性不仅仅体现在审美功能,而是它信息量的精准,相较于文字更能有“梦回大唐”的真实感。

刘老师将其中几幅与音乐相关的绘画作品挑选出来,带领大家详细解构这些珍贵文本背后音乐与传统文化密不可分的联系。

《唐人宫乐图》

从第一幅《唐人宫乐图》讲起,这幅为唐代佚名创作的绢本墨笔画,它的主题就是对我们现在无法听到的唐朝乐音最精准、最生动的形象记录。画中穿着华服的宫中女,案子前摆放着茶杯与酒杯,还有怀抱琵琶、吹笛的,那她们到底是在饮酒作乐,还是研究音乐呢?画面没有文字解释,而不同的解读“乐”字的读音便不同,这也是学术界一直以来的争论之处。

刘老师对此做了一番文字的考证。“乐”读[ yuè ]的时候,宫与乐组合出了一个新的词,而非修饰关系。上古时期,“乐”(yuè)是主管音乐的官吏,所以“宫乐”就不是一种雅乐的名称,而是执掌皇家音乐的文化官员。“乐”读[ lè ]的时候,画中人的身份就变了,她们也许就只是宫中女围桌宴饮行乐。

所以读懂传统文化文本需要人文背景、语言学背景,否则理解时便会有偏差。这幅作品展现了中国音乐是古代传统文化密不可分的一部分,它所传达的信息量加上后人通过它解读出的意义,才能让我们对历史文化有较全面的了解。“梦回大唐”只是人们心中美好的愿景,历史是永远回不去的,然而文化的使命就是要求我们尽量回到历史的情境中去,我们才能对经典有较为准确的视读,听到历史上最真实的声音。

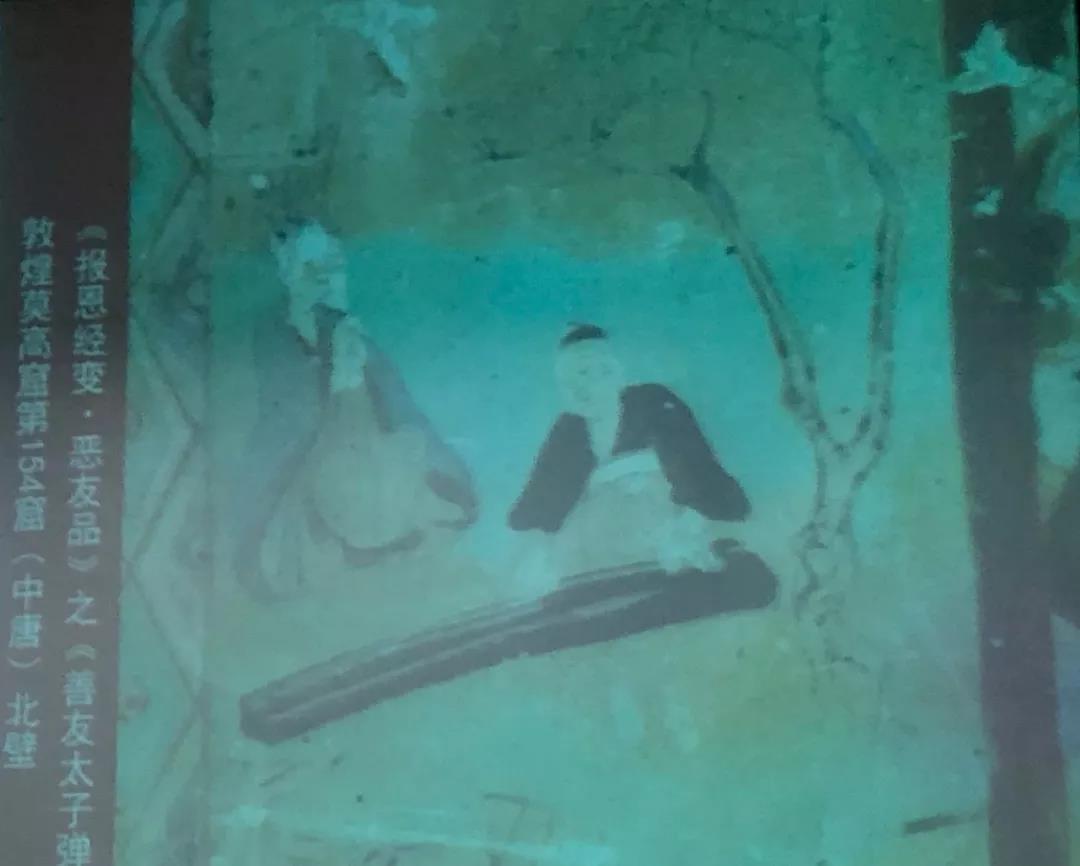

《善友太子弹琴图》

第二幅图是敦煌莫高窟第85窟北壁中的《善友太子树下弹琴图》绘于中唐。图中的唐琴便是“九霄环佩”,针对这幅图刘老师存在一个关于古琴的疑问:我们平时所看到的古琴琴头均在演奏者右怀,为何此图中琴头在左怀?针对这个问题,刘老师请教了许多中国音乐史的研究专家,众人说法不一,之后通过查阅文献发现,古琴琴头的朝向与时代有关。

我们的文化是一个生命体,如果割裂了历史,简单地下论断说琴头右怀是对的,古人错了,是不准确的说法。因为唐代是变革期,从现在来看,古琴琴头从左怀变为右怀在唐朝,后来才慢慢发展为右怀并一直延续下来。

从这件事,刘老师感受到我们的音乐史是有生命的,当出现问题时要追问,不要满足于结论性的不可变更的定式。如果我们把乐器的演奏当成一场竞技,我们可以评价某位演奏家在何种水平上、哪一首乐曲达到了一定高度,但不存在亘古不变的第一,因为每个人的演奏都有着不同时代的差异。同样,文化作为一个生命体是流动的,会受到时间、环境等等因素的限制,我们需要变通地去看待。

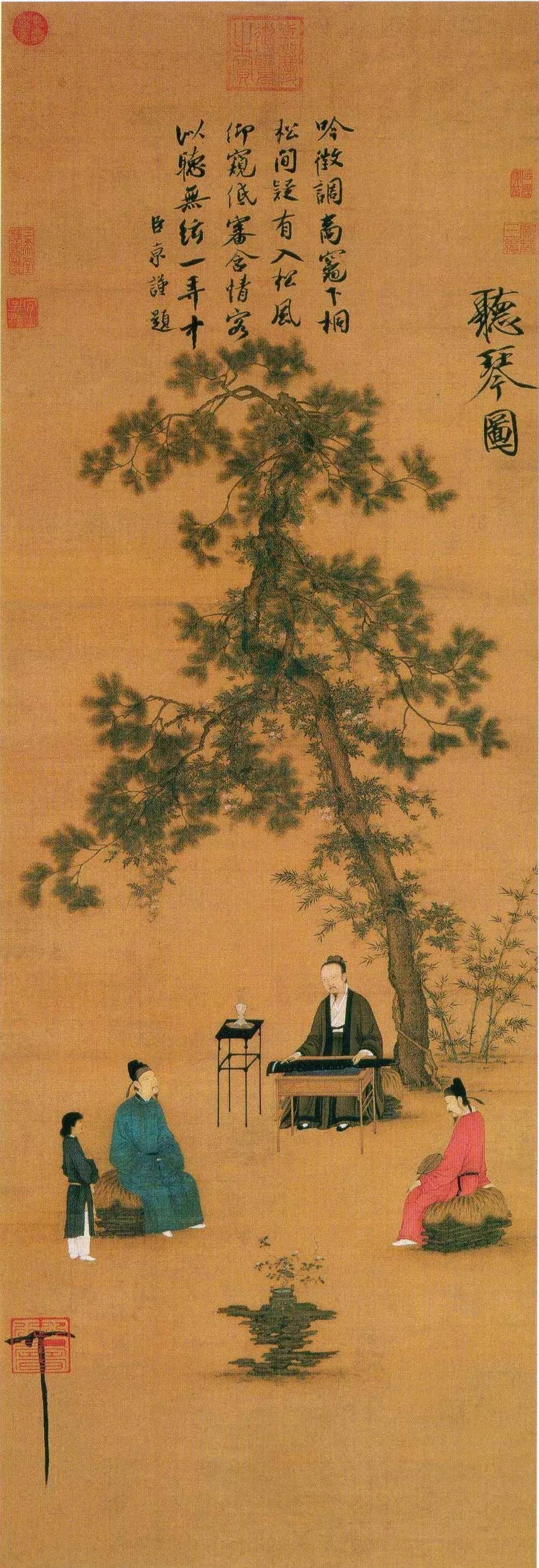

《听琴图》

刘老师展示的最后一幅《听琴图》相传是北宋宋徽宗赵佶创作的一幅工笔画,而此画到底是不是宋徽宗所作学界也依然存在争议。抛开争议,这幅画展现出了中国雅乐的重要特征:注重仪式感,古琴专业的同学们所知晓的“琴不伴宴”,便是一件器乐灵魂的自尊,这是中国民族音乐贵族精神的一面。所以雅乐或者说宫廷音乐,放到现在就是专业音乐存在非常多严肃的要求,这个要求不是妄自尊大的要求,而是这门学科艺术内在精神的延续。

这幅画定格了北宋年间宫廷音乐的一个瞬间,在中国的优秀音乐文化,尤其是器乐文化里,还包含了参与性。演奏者不是工匠,“琴棋书画"是必修课,对于参与人的艺术修养要求是很高的;反过来,使这门艺术的人文精神又丰厚了。这也反映了我们现代音乐教育在精神层面的缺失,在成为一个个的技术巧匠后,作品的灵魂往往难以表现。作为演奏作品的人要问一句“我是谁”,同样一首作品由不同的人来诠释为何感受不同,演绎的精准度与深度大概不仅仅是技术能解决的。

刘老师说:这幅图告诉我们,中国的传统音乐需要仪式感,需要参与性和带入性。对于听众来说,任何打动人心的音乐不能没有人的参与,否则就是“对牛弹琴”;对于演奏者,若进入不了情境,你的所有演奏只有“声”而没有“音",又何谈表达作品与表达情感呢?

◆《庖丁解牛》庄子

庖丁为文惠君解牛,手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦, 砉然向然,奏刀騞然,莫不中音。合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会。

◆《锦瑟》李商隐

锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。

庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。

◆《枫桥夜泊》张继

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

接下来,刘老师挑选了几首古代诗歌中描述音乐的章节,与大家阐释赏析。

第一篇庄子的《庖丁解牛》片段,描述庖丁解牛技术的高级与精湛。

庖丁解牛已有十九年,文惠君问他为何刀还不钝,他答因为当自己解牛时已不是用眼睛去看整头牛,而是将其形解构记于心,顺着牛体天然的结构,刀刀下去均是最要命的地方,一击必中。

“砉然向然,奏刀騞然”均是庖丁解牛的声音,“莫不中[zhòng]音”即“没有不合乎音律的声音”,就像我们演奏音乐,如若最妙的地方被我们体会到奏准了,才会有“《桑林》之舞”和“《经首》之会”的乐曲最高境界。

下一首李商隐的《锦瑟》,刘老师为我们解析了两个有趣的地方:一是”瑟“作为古老的汉族弹拨乐器,只有25弦,为何诗中会写50弦?原来是因为此诗为李商隐悼念亡妻之作,25弦像被一刀割断的生命,用断弦写断肠人的苦思。二是他用杜鹃鸟啼叫的声音,来表达对亲人的相思之情。

最后一首《枫桥夜泊》,诗人张继借听到的远方钟声来写旅人的孤愁。这些诗歌都是用文字记录听到的万物声音,来抒发感情,让我们真实地感受到音乐与中国传统文本的紧密联系。

我们需要什么样的音乐人?

我们任何的音乐都是从“音”起,一个美好的声音是对声音的质量有要求的,刘老师告诫我们:这个声音的质量,千万不能只把它看做一个声学的物理现象,它一定是有感情的,而感情恰恰是中国传统文化赋予的独特丰富内容。我们在学习、演绎和传播的过程中,要将自己放进音乐中,作品表现上还有许多空白可以填补。

刘老师认为“民族的就是世界的”这句话需要重新审视,我们不能几乎全盘西化式的将西方的音乐理论,作为丈量我们中国民族音乐的标尺。他还强调当我们谈到器乐文化、音乐文化和民族音乐文化,不是在一个封闭的环境中,是在有历史感的,专业性与开放化并存的我们所生活的时代来讨论。

音乐,一方面需要从舞蹈、戏剧、绘画等等艺术形式中汲取营养,另一方面我们又要考虑到“大文化”概念下的历史感、时代感、民族感、世界性、专业性、开放性等等这些问题的平衡。这些都聚焦到“我们需要做一名什么样音乐人”的问题上。

生性纯良,可以体会情感的美好是一名专业音乐人的底色。古今中外,所有的经典艺术都证明了这一点。作为一名音乐人要听得懂经典,看得懂经典。刘老师以《时代广场的蟋蟀》一书为例,讲一只误入纽约时代广场的田间蟋蟀,因从美丽自然的生活环境变更到钢筋水泥的冰冷城市,发出了绝望的呐喊(虫鸣)。我们只有弄清这个声音是在怎样的环境背景下产生,才能更深入地理解作品的内涵。

而蟋蟀的吟唱之所以打动人,是因为吟唱是它的本能。音乐虽然需要经过我们的后天学习,不论是器乐演奏还是声乐,如果音乐变成我们生命的吟唱和本能的流露,难道不会使技巧学习更有动力嘛?同样,我们的演奏也将自然地折服人心。

最后,刘传铭教授表示随着“器乐文化大视野”课题的深入,对于音乐专业的同学们来讲,要开阔视野,树立"大文化"的观念,用一种无声的”弦外之音“,畅游属于音乐的时空世界中,才能事半功倍,承担起民族音乐专业学习与时代要求的重担。

刘传铭《中国传统文化的智慧特征及其和音乐的关系》

课后感:

11月12日下午15:30,《中国器乐文化大视野》系列课程的第九课由刘传铭老师讲授《中国传统文化的智慧特征及其和音乐的关系》,在上海音乐学院北楼416教室顺利开讲。刘传铭老师作为美术史论家、文化学者,从一个我们未曾接触过的层面来分析音乐与中国传统文化。

被学术界称为“最清醒的批评家”的刘传铭老师,课程一开始就提出了三个批判。第一个批判是对自我选题的批判,刘传铭老师认为音乐与中国传统文化为一体,并不能用关系一次来定义。中国传统文化智慧的特征是—大文化,包括真善美为一体,文史哲不分。这也是区别于西方文化本质差异,西方强调科学,中国强调学科。中国传统文化有艺术、佛教、绘画、书法等等,我们要关注传统文化,从传统文化热中找到中国传统文化的种子。

第二个批判是对课程标题—《中国器乐文化大视野》。刘传铭老师认为文化不仅要用眼睛看,也要用耳朵听。音乐是听觉艺术,因此相对于“大视野”,更应该在音乐学院中强调“大听觉”。这也是学术界首次提出“大视野和大听觉平衡发展的中国文化观”。我们应该放大艺术的感知,对音乐文化区别于其他艺术。从单一的视觉艺术中解放出来,靠听觉艺术感知心灵,因为音乐是直通心灵的艺术。

第三个批判是对当前音乐高等教育的批判。刘传铭老师,提出了5个问题。“中国音乐教育自我转基因的代价是什么?”“当代民族音乐传承的年轻人,他们在学校学到了什么?”“他们身上有没有种下民族的根?”“他们对自己的民族音乐了解多少、认知多少、掌握多少?”“他们是否能承担民族音乐传承的责任?”这些问题值得我们深思。

在接下来的课堂中,刘传铭老师用三幅画向我们介绍了传统文化中音乐所带来的深思。音乐一词应当分开理解—音从声,乐从里,从者重也。在刘传铭老师举办的《又见大唐》的展览中,我们可以梦回最为真实的大唐,领略距今1400年前的唐朝绘画,书法。而其中《宫乐图》是对唐朝音乐最精准的记录,《宫乐图》也是一幅疑云重重的古画。一关于“乐”的读音,是le还是yue?二《宫乐图》从元到唐是何人何时完成?三《宫乐图》所饮是酒是茶,还是有茶有酒?

另一幅《报恩经变·恶友品》之《善友太子弹琴图中》古琴的琴头是左怀还是右怀的问题上,在刘传铭老师的研究和考察后发现,在唐朝之前,古琴为左怀。随着时间的流逝,古琴逐渐右怀演奏。可见每个人演奏器乐或者演奏作品都有差异性,这些和时代有关。文化与音乐都有生命,而作为生命体,它们都具有流动性。

第三幅《听琴图》中,蔡京在画上的题诗:“吟征调商灶下桐,松间疑有入松风。仰窥低审含情客,似听无弦一弄中。”其中“灶下桐”出自《后汉书·蔡邕传》,蔡邕善鼓琴,时闻灶下桐木燃烧的声音,知为制琴的绝佳木材,乃用余木制成一琴,因尾部有火烧痕迹,故名为“焦尾琴”。蔡京题诗借用这两个典故,一方面指出徽宗琴艺高超,另一方面亦暗示听琴者深谙琴音,非寻常俗人。在中国的传统文化中,音乐比政治更加源远流长。图中展现了中国传统音乐的高贵之面,也可见中国雅乐与宫乐极其注重仪式感,并有着专业要求的限制。

中国优秀的传统音乐与器乐必须有参与感,音乐是有灵魂的,演奏者在演奏时,需要进入情景之中,不然只会有声而无音。感情—是中国传统文化音乐最重要的部分。刘传铭老师以《时代广场的蟋蟀》一书为例,告诉我们音乐虽然是后天学习的,但若能将音乐变成本能,好比吟唱是蟋蟀之本能,将音乐变成生命的吟唱,音乐就能折服人心,打动人心。

在课程最后,刘传铭老师呼吁我们关注丝绸之路的文化。丝绸之路是中华传统文化重要部分,也是中国传统乐器和音乐发源地。特别是两千年前汉武帝派张骞“凿空西域”、“经略西域”以来,中国的荣辱盛衰都会在这条“不知其始为始,不知其终为终”的丝绸路上有所反映。丝绸之路是沟通中国和中亚、西亚、南亚各国、乃至世界的通道,是中国人的信仰追求、文化传播和服务天下的奋斗之路。“在世界一体化进程中和打造人类互利共赢命运共同体历史进程的今天,丝绸之路研究的深入一定会给我们带来有益的启示。”

上海音乐学院研究生部 沈铭