上海音乐学院研究生课程

中国器乐文化大视野

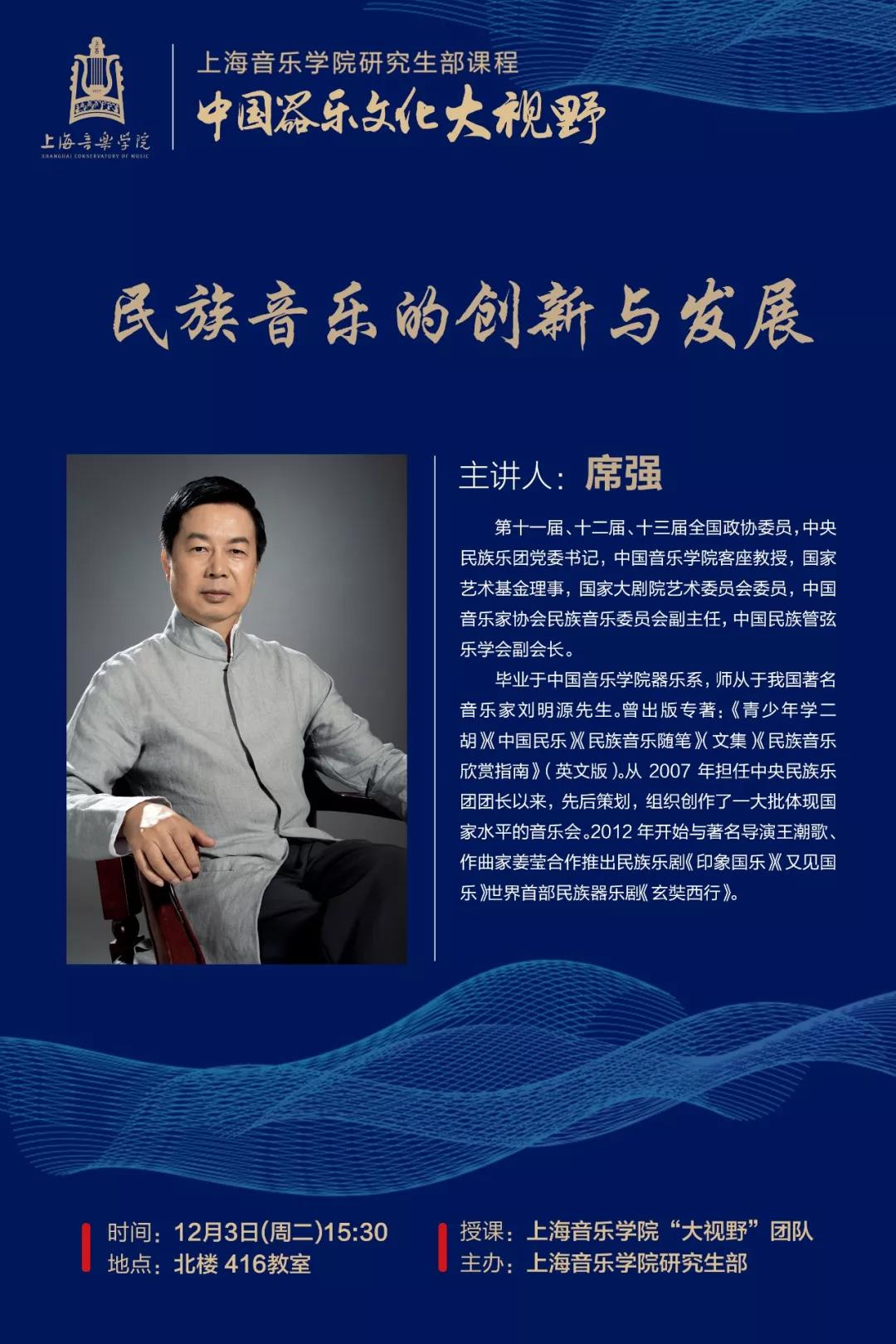

2019年12月3日下午15:30,《中国器乐文化大视野》系列课程第十二讲之《民族音乐的创新与发展》在上海音乐学院北楼416教室顺利开讲,此次课程的主讲人是中央民族乐团党委书记席强教授。这个课题在许多专家和学者们看来都是熟悉而亲切的,因为大家都在不断努力探究中国音乐发展道路的深度及广度。席强老师针对传统音乐在当下如何进行时代化的创新发展为核心,结合当代民族音乐创作、表演等主要内容,以此来深入探讨民族音乐的创新发展。

首先,席强老师带领我们从建国之后回顾了中国民族音乐发展过程中的三种类型。

其一:原生态的民族音乐,即非物质文化遗产传统民间乐种们,例如江南丝竹;广东音乐;福建南音等,这些具有代表性的乐种实则是民族音乐的源头。还有全国范围内地域性的民歌,戏曲音乐等,范围很宽泛而丰富。尤其是民歌,因受其民族习俗、地域环境以及音乐语言的不同,造成了风格迥异的现象,正所谓“一方水土养一方人”。这种类型的民族音乐往往活跃在全国的农村或者乡镇,例如上海、浙江等地有很多民间乐社和乐队团体在一些音乐会、集市、婚丧嫁娶等民俗活动中使民间乐种得以流传。然而如今的中国,农村处于逐渐城市化、现代化的转型阶段,这导致有些民间乐种的流失,因此无论是从事教育、表演或是理论研究,必须重视对民间音乐的保护,传统永远是传承民族音乐的重中之重。

其二:改编的传统民间音乐,即新时代文艺工作者们根据传统民间音乐重新加工、改编、移植、创作。例如刘天华先生的“国乐改进社”,正是吸收来自西方音乐的技术、元素、风格、流派来作为民族音乐创作的表现手法。代表作有《光明行》、《空山鸟语》等,此类风格的作品素材均来自于民间、然而创作手法和形式来自于西方。

其三:新的原创民族音乐、创新发展,即当代中国民族音乐以文化传承的形式、从民族传承及文化发展的角度、从原创的角度谱写而成的民族音乐。这些民族音乐对当代文化传承起到了非常示范性的作用,因为它创造了一种新的音乐形式。例如刘文金先生的二胡协奏曲《长城随想》、彭修文先生的民族管弦乐《秦·兵马俑》等作品。

以上三种音乐发展特征构成了当代民族音乐的基本形态、基本风格以及基本形式。理清思路之后,当我们在研究传统音乐发展路径和民族音乐的传承使命时,才能进而探寻究竟要如何去传承发展?席强老师紧接着便对民族音乐发展方向带来了进一步的探讨和解答。

“如何面对新时代?我们的作品服务于什么人?给谁听?”席强老师强调,这既是一个时代课题,也是一个文化课题。在70多年前的抗日战争年代,一大批有志青年前往延安,有个画家因为作品和当时延安整个大环境不相符,因此毛泽东主席1942年在延安座谈会上明确指出文艺的发展方向。然而70年后的今天我们依然面对这一个同样的问题,2014年文艺工作者座谈会上也明确指出文艺要”以人民为中心,创作无愧于时代的优秀作品“的发展方向。这也体现了一直以来思想和文艺发展方针是一脉相承的,只是年代不同。我国目前正处于文化复兴重要的历史节点,中国作为世界上举足轻重的文化大国,经济大国。在文化和思想的引领上必须要有自己的自信和态度!

当代民族音乐传承现状其一:“老三篇”现象,《花好月圆》、《喜洋洋》、《步步高》这些曲目是传统音乐中的经典优秀之作,然而如今面对新时代的舞台时,如何满足当下观众的审美需求和期待,这是我们需要去思考解决的。一直以来接受专业音乐教育的我们是否能用各自的优势来面对新时代舞台,让观众们听见属于我们这个时代、富有感情的文艺作品。席强老师说”我们都不是置身时代之外的,每一位文艺工作者都是涉及舞台表演、创作、民族音乐传承的实践者。”认真结合当下现状自省,会发现之所以”不接地气“、缺失“民族性”或许真的因为我们自己吝啬“赤足”踏上“民间”这片土地,光顾着技术追求,没有考虑到观众需求,导致“学院学术”和“群众”之间的沟壑逐渐加深。如何把民族音乐的思想性、艺术性与学术进行融合,打造一个可以引领时代的市场,这是我们所有人都需要思考并为之努力的。

当代民族音乐传承现状其二:音乐教育西化现象,音乐创作与表演以西方音乐教育体系作为民族音乐的发展方式。席强老师在课堂上让我们共同思考了一个作品——《二泉映月》,华彦钧先生作为一个民间音乐家,在演奏中保留了传统的手法和曲体结构。但是这部作品在专业音乐学院并没有什么位置,因为它的音乐表现思想、音乐演奏技法和专业音乐学院的技法是两个体系。换言之,刘天华先生的作品相对于华彦钧而言,在专业院校里更加受青睐。这种现状正是由于在教育方式和传承体系上,专业院校借鉴了西方的教学模式,作品都是定腔定谱,随之出版后严格按照谱面来演奏。然而民间乐种的曲谱几乎都是骨干音曲谱,可以活态化的即兴演奏,这种形式也和当下的音乐教育法则有严格的差异。这也是为什么现在大众感受不到传统音乐的魅力。那么我们需要思考的则是纵观音乐教育,如何转变中国传统音乐在教学中的重要位置和传统特色,突出中国音乐的本体特色,如何结合西方体制建立符合中国特色的音乐教育体制,这对人文发展也具有重要意义。

谈及民族音乐的本体特色,席强老师为我们阐述了“润腔”特色,即“乐之框格在曲,而色泽在唱”规律;而西方音乐是定腔规律,所有节奏都要严格进行。著名理论家、作曲家于会泳曾参与了著名的八个样板戏的创作,这些作品是对民族音乐进行了时代化的探索,使润腔不仅限于戏曲音乐的单声部旋律,在传统风格上加入多声部和声、复调以及配器等现代作曲技术特征,从而使民族音乐在思想以及形式上展现我们独有的民族文化身份!

民族音乐发展课题中对“润腔”的不断研究能够启发着我们充分发挥民族音乐优势特点:旋律优美,意境深远,耳熟能详,百听不厌。席强老师总结的“意境深远”是我们对民族音乐审美的核心,这和国画、书法等一脉相承,这不禁让我想到文人雅士寄情于山水之间的意境,中国音乐很多时候是来表达精神信仰和文化信仰。因此在此审美基础之上,再结合时代创新发展,现代民族音乐的特色才能尽情绽放。

席强老师在中央民族乐团任职12年内创作了近800首作品。30%的作品上演率较高,剩余的作品便是“马放南山,刀枪入库。”亲身所感是无法面对大众,过于学术性,这也是目前大多数乐团所直面的现实问题。现在新作品数量上十分高产,但是在质量上不得而知,有多少能让观众记住?有多少能保留作为时代经典?这些都十分需要我们反省斟酌。

席强老师用视频片段向我们展现了中央民族乐团的“国乐三部曲”,我们从中看到了《印象国乐》修旧如旧,对中国传统文物的保护精神;《又见国乐》的传统经典作品结合科技之美,在当代舞台上创造了平行时空;《玄奘西行》用民族音乐讲述中国故事。这些呈现都体现了“以人民为中心”的继承创新,以及文艺工作者对传统艺术性的思考和理解!

华夏民族的土壤辽阔而肥沃,当我们都愿意吸收来自各方的养分之时,或许那些远在几千年前,只浮现在脑海里的“帝王将相,才子佳人”会因你,我,我们而在舞台上“重生”。

上海音乐学院研究生部 沈一容

席强《民族音乐的创新与发展》

课后感(二):

《中国器乐文化大视野》系列课程的第十二课,于本周二15:30在上海音乐学院北楼416教室顺利开讲。此次课程的主题是由中央民族乐团党委书记席强老师主讲的《民族音乐的创新与发展》,从独到而精辟的视角出发,为我们带来对中国民族音乐的未来发展的一系列讲解与思考。

在短短2个学时的课程时间中,席老师从当代民族音乐发展特征、民族音乐的发展、民乐音乐的继承与创新、全国艺术表演团体改革与发展模式等不同角度作为切入点,以音乐表演、艺术管理、音乐理论等多视角的表达为我们提供了理论与实践上的新思考。

在今天的课堂上,席强老师以当代民族音乐发展特征的出发,从乐种和作品的入手将其归纳为三种类型:

一是传统民间音乐,包括江南丝竹、广东音乐、福建南音、西安鼓乐等乐种的原生态民间音乐;古典艺术歌曲、全国七大方言区的民间歌曲;与苏州评弹、陕北说书、东北二人转等曲艺说唱的音乐形式。

二是根据传统音乐移植、改编、创作的民族音乐。以民族器乐独奏、重奏和民族管弦乐作品为主。如,《赛马》;《欢乐的夜晚》(丝弦五重奏);《月儿高》、《喜洋洋》、《步步高》等。

三是新时代原创民族音乐作品。如,民族管弦乐作品《秦兵马俑》、《长城随想》、《新婚别》、《国风》、《丝绸之路》等。

席强老师从文艺面向的受众群体和当代民族音乐传承现状两个问题出发,他认为一方面作为新时代的民乐人,要坚定文化自信、以人民为中心、创作和演绎无愧于时代的优秀作品;同时也要承担起指出文艺的发展方向、促进文艺作品”百花齐放、百家争鸣”,用高尚的文艺作品引领社会风尚的责任。另一方面,对于民族音乐“老三篇”与新作品的创作发展,席强老师表达了对于音乐创作与传统音乐关系的思索——是否在注重学术性、探索性的同时,忽视了音乐的民族性、群众性;现如今,音乐创作与表演以西方教育体系作为民族音乐的发展方式,是否应该逐渐探索与建立起一系列成熟的中国民族音乐教育体系。

接着,席强老师说到“乐之框格在曲,而色泽在唱”,中国传统音乐应注意“润腔”这一典型的中国音乐风格表现要素。他介绍了中西方音乐不同的音乐语言表达和处理方式。如,中国传统音乐的乐音内在结构是以非均分律动为特点,即,润腔理念的即兴表演唱奏体系;而西方音乐的乐音内在结构规律是以均分律动为特点,即,定腔定谱规律的表演体系。他以《智取威虎山》、《红灯记》等结合了民乐、戏曲、管弦乐队不同音乐元素的多声部作品为例,提出了多声部润腔音乐创作这一现代民族音乐发展方向的时代课题的重要性。“润腔”作为中国传统艺术瑰宝的戏曲、民歌、曲艺艺术中主要表现手法,其音乐语汇的重要性对于民族音乐的创编而言不仅是永不枯竭的土壤和源泉,而且还为一代代民族音乐作品不断地提供着可持续的发展动力。

在课程的最后,席强老师以中央民族乐团建设发展模式为例进行分析,以大型民族器乐剧——国乐“三部曲”(《印象国乐》、《又见国乐》、《玄奘西行》)为例,为我们从全新视角展现了一种能够体现中国民族音乐厚重的文化历史的创新发展形式,并从艺术定位、发展方向与模式、人才与管理模式等方面详尽地分析了全国艺术表演团体改革与发展模式。

席强老师的讲座以中国文化发展为基础,从历史与当下、发展与创新、艺术与市场等多方面为我们介绍了一种具有时代化、多元化和民族化的民族音乐创新与发展的思考,表达出让世界听见最美中国之音的音乐理想。“宇宙汹涌,离我太久。正觉感兮,良渚东流。星攘芳兮,半烛未休。”感谢席强老师为我们带来的精彩课程!

上海音乐学院研究生部 何婧云