中国器乐文化大视野

上海音乐学院研究生部核心课程

第 四 课

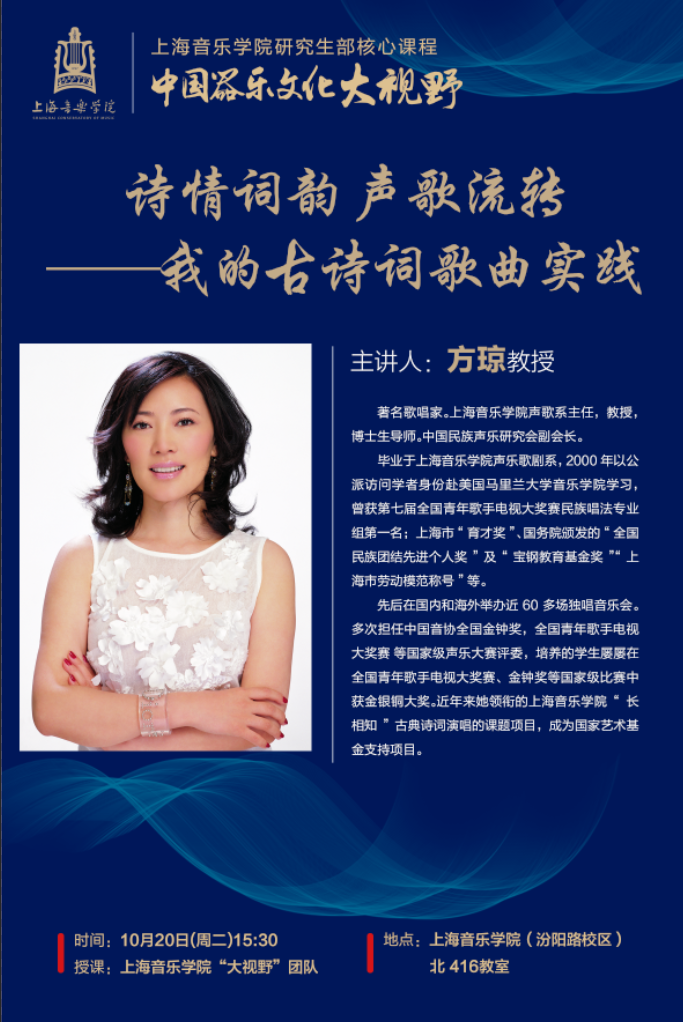

2020年10月20日下午三点半,“中国器乐文化大视野”系列课程第四课如期开讲,著名歌唱家方琼教授带我们走进了本次课程主题《诗情词韵 声歌流转——我的古诗词歌曲实践》。怀着对“古典诗词演唱”的探知兴趣,我们开启了一段独特的音乐实践之旅。

课程一开始,方琼老师与我们分享自己学习演唱第一首古曲《阳关三叠》的经历。因那时候的音像资料并不多,她需要日复一日去学校的唱片室聆听,找寻古曲的模板。广泛听取古筝、古琴、箫等不同版本的《阳关三叠》,在这样的过程中找到自己认为最接近古曲的韵律和方式,积攒心得,再将其融入到演唱中。

随着年龄和阅历的增长,方琼老师开始静心研究古曲及古曲的吟唱。与其团队搜寻古曲的各类记谱版本,走访、求教于音乐学、古诗词研究的专家学者,对作品的旋律走向、字词韵味、意境再现、情感表达等深入挖掘,力求还原历史真实,意将这些存于历史长河中的雅致韵律展现于当下的观众。在学校“高峰高原项目”的支持下,于2016年成功举办“长相知古典诗词歌曲音乐会”,并取得了热烈反响。

方琼老师认为,声乐和器乐之间的合作非常重要。一般来说,大家演唱时习惯运用钢琴伴奏,但从古诗词歌曲的演唱来看,全程使用钢琴会让人听来音色略单一,也没有达到她个人对于呈现古诗词歌曲的期望。

因此方老师选择了传统丝竹乐器为古诗词歌曲伴奏,采用琵琶、古琴、箫等乐器组成小型的室内乐来伴奏,这是她对古诗词歌曲演绎形式的一种尝试,其演出效果获得了听众们的认可。

中国人自古就有“以文载道”的习惯,音乐就是语言重要的传播渠道,与语言、文字有共生关系,她希望以音乐为载体,达到传递经典诗词的目的。

方老师感慨到:就个人而言,做古诗词音乐不仅要有一份情怀,更要有一种作为专业音乐者的使命感。调动团队、凸显特点、发挥优势,将经典古诗词传播传承下去,通过实践对文化自觉、自信做出积极响应。以上这些想法不断的推动着她去尝试,用当代人的方式与审美同古代文明产生呼应,让观众对我国悠久的灿烂文化有所感触。

接下来,方老师以《阳关三叠》为例,邀请冯熠老师、王俊侃老师、陆笑姿老师为我们演示了钢琴伴奏与琴箫伴奏的不同音响效果。

《阳关三叠》

演唱:方琼

古琴:陆笑姿

箫:王俊侃

《阳关三叠》一共有三段歌词,古人称这种手法为三叠,在相似的反复中营造出了段落的变化发展,在音乐近似的反复中,才能够更好的实现情怀逐渐递进关系的演绎。方老师在伴奏乐器中加入了箫,与钢琴伴奏的浓厚、沉重进行了区分,也不同于一把古琴的清淡、幽静,伴奏乐器的演奏和演唱之间的配合,使演唱者对歌曲的字腔、节奏的把控有了更多的可能性。

陆笑姿老师讲到,自古以来古琴都有弹唱的演奏方式,如《湘妃怨》、《归去来辞》、《阳关三叠》等琴曲,她认为学会弹唱会对演奏琴曲带来很大提升,弹唱时加入与唱腔韵味相匹配的揉弦,使得弹奏出的音符韵味倍添,这便是琴歌的魅力所在。

方琼老师与王俊侃老师、陆笑姿老师为大家演绎了《凤凰台上忆吹箫》,这首歌里箫和琴对演唱的弹性节拍起到许多提示作用,琴和箫的渐弱也使得演唱的留白更加自然。

《凤凰台上忆吹箫》

演唱:方琼

古琴:陆笑姿

箫:王俊侃

王俊侃老师为我们讲述了他运用洞箫伴奏琴歌的感受,他认为,声乐的优势是直击人心的感染力,而气韵是构成感染力的重要因素,任何乐器在演奏时都有气口,声未起、心已动,任一个音符甚至空拍都应在音乐的情绪中,伴奏时,箫则可以助力演唱与音乐的进行,跟随演唱者的气韵,诠释出打动听众的作品。

汤晓风老师说到,方老师对于音色和气息及音乐的品味非常讲究,她对诗词古朴的追求与开拓非常令人敬佩,汤老师现场演绎了不同肢体动作下的《春江花月夜》,为我们展示了气息的保持对于演奏声音的影响。

同时方老师邀请来到现场的刘芳瑛老师即兴为我们演绎了由连波老师作曲的评弹风格的《长相知》,唱腔考究,原汁原味,掌声雷动。最后,陈家坡老师为我们演唱了刘文金先生作曲的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,气韵深厚,感人至深,留下了独特的中国古典音乐气息,令人回味无穷。

上海音乐学院研究生部 阴梦菲

《诗情词韵 声歌流转——我的古诗词歌曲实践》课后感(二)

2020年10月20日,大视野课程《诗情词韵 声歌流转——我的古诗词歌曲实践》由方琼老师担任主讲嘉宾,全场座无虚席。方老师为我们讲述并演示了器乐与声乐之间的配合与联动,并希望通过音乐的表达将古诗词深厚的情感与美好的意境传递给听众。

作为国家艺术基金传播推广项目,方老师在近几年举办了多场“长相知——方琼古诗词歌曲音乐会”。音乐会以“古曲新创”的形式,在古诗词的基础上进行重新编配和创作作品。音乐会采用古筝、箫等民族乐器伴奏,让乐曲更加好听、丰富,体现了方老师不一样的妙想。器乐与古诗词的合作也将现代人的审美与古人相呼应,让作品更具传承性、历史性。

方老师提到“音乐与语言、文字、文学有着很紧密的共生关系,有新的文学产生就有新的音乐创造出来”。我国从汉代早期无伴奏的歌唱形式,到简单人声伴唱以及后来形式丰富的丝竹伴奏,这些都体现了历史审美的变化与传承。方老师希望作为传承者的我们,能通过学习与实践找回这些优秀的历史文化传统,对文化自信和自强做出响应。

课堂上的我们有幸欣赏到了方老师演唱的《阳关三叠》。方老师演唱了两遍,分别是钢琴伴奏和古琴与洞箫伴奏。在我听来,第二遍“琴箫”合奏下的《阳关三叠》更具魅力,人声与器乐伴奏相互呼应、相辅相成。古琴的揉弦与滑音、洞箫的气息运用和演唱者音高与音色的配合,十分默契融洽。可见民族器乐的旋律音高与古诗词轻重、缓急可以配合默契,擦出不一样的火花。

方老师对作品的历史真实性、旋律线条和字词韵味的研究、情感表达的深入挖掘、值得我们学习与借鉴。作为演奏者的我们,不仅局限于曲谱的演奏,还要深入了解作品背景和典故,才可以真正演奏好作品。

期待方老师在探寻艺术的道路上能带给我们更多的精彩!

上海音乐学院研究生部 沈铭

下 期 预 告

第 五 课

由历代古琴谱式的沿革

看琴乐传承方式的衍变

主讲人:戴微 教授

时间 | Duration

10月27日 下午15:30(周二)

线下课堂 | Place

上海音乐学院(汾阳路校区)

北楼 416教室

(暂不提供课程直播)