中国器乐文化大视野

上海音乐学院研究生部核心课程

2020-2021学年 第二学期

第四课

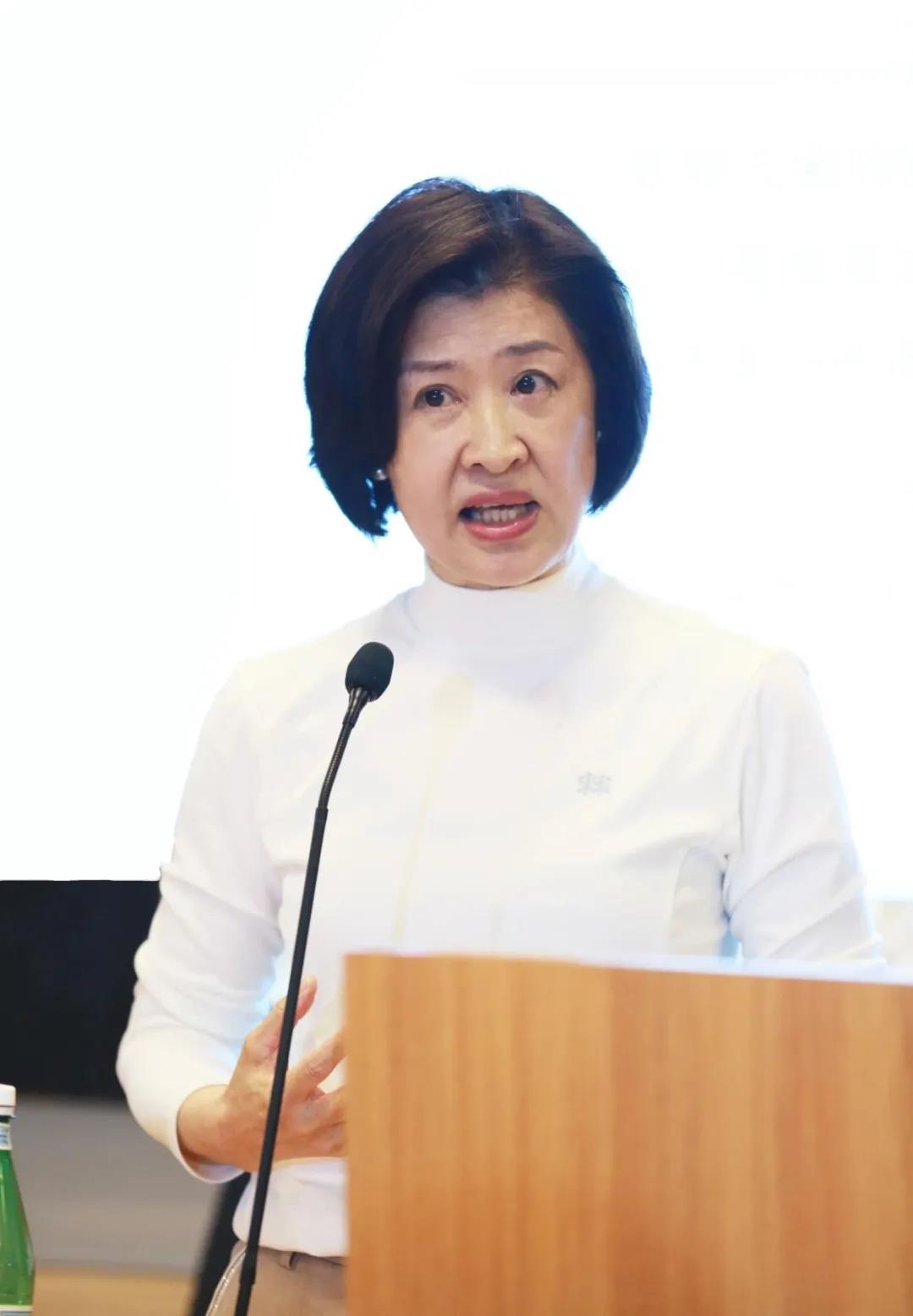

大视野系列课程第四讲请到了上海音乐学院音乐教育系杨燕宜教授,课程题为《儿童器乐教学之策略》。在上学期的课程中,杨燕宜教授为我们讲解了《音乐教学之“法”》,让我们认识到了“教学需法,法无定法”,给我们留下了很深很深的印象。这次课程杨老师则具体分享了更多教育之“法”。

本次课程的主要内容围绕以下三方面展开:从主体和客体的关系看教学;教育目的、教学内容和教学方法;怎样练琴更有效。

本节课的主要内容

一、从主体和客体的关系看教学

学习是处理关系。学生作为学习的主体,要处理好与教师的关系、与乐器的关系、与音乐的关系及与自己的关系。而教学则需要帮助学生建立和处理以上关系,并使其良性发展。

杨老师给我们分享了两种对于器乐教学的表述。第一种是普通的表述:“通过掌握乐器,表达音乐”;第二种是心理学表述:“与作为客体的乐器和音乐相遇相融,并形成音乐中的核心自我”。从以上两种不同的表述方法中引出教学的艺术和教学的责任。教学的艺术是使学生产生主动性、驱动性和自主性。其过程是将所学从完全的客体逐渐转化为主体的客体。认知、体验和练习构成音乐学习的基本内容,而促进主体在这三个方面的成长则是教学的责任。

那么如何帮助儿童建立主客体连接呢?杨老师先是分享了几个案例。一个学钢琴的孩子,老师第一节课只训练了他如何坐,应该坐在琴凳的什么位置,结果是孩子再也不想学了。从这个案例中我们可以吸取经验,在儿童器乐教学中首先应该是建立关系,而不是建立规矩。制造“我们”共同体。多创造合奏的机会,让儿童感觉到“我们是一伙的”。在玩中学、学中乐,让孩子对客体不产生恐惧。

二、教育目的、教学内容和教学方法

学音乐究竟为什么?杨老师先是从教学目的、教学目标、教学方法几个方面讲解。

教育目的是提高学生音乐文化审美能力、开发学生音乐潜能及引领学生作为“主体”成长。

教育目标是深化音乐感受能力、训练演奏技术、培养诠释作品的能力、发展音乐构建能力、培养学生自学能力并使学生保持音乐兴趣。教学目标决定着教学内容,即:技术技巧、合奏、乐理、视奏、身体感受、元素组合及构建、听力训练、作品分析。

最后引出教学方法的提示。通过钢琴教材谱例引出设计专门适应儿童的技巧练习。这段谱例儿童演奏部分只有Re和Fa两个音,教学目的是训练二、四指运用,但整个教材谱例的编设加入了长短节奏、强弱变化、和教师伴奏部分。使得学生在训练的过程中并不觉得枯燥无味,则潜移默化地通过更有趣的方式训练了二四指的运用。除这几专门适应儿童的技巧练习外,杨老师还分享了一些教学提示,如:为大曲子准备小曲子、视奏是需要练习的、乐理知识不是孤立的、主动聆听是重要的音乐能力。

三、怎样练琴更有效

要想练琴更有效,首先要明确需要解决的问题。教师在留作业的时候需要非常明确的用语言或在教材上写出需要解决的问题;还要明确问题发生的原因,是识谱的问题还是肌肉动作的问题,对问题加以更细致地分析;最后演奏的准确与否只是“记账”式的,关键还在于要多模仿、多聆听。

课程最后,杨老师开玩笑地说,“今天的课可能对你一会五点钟下课后教的那个学生没什么效果,但是一定对你一年后教的那个学生有些潜移默化的帮助。”

我想对于学习器乐专业的我们,每个人或多或少都已经、或今后会作为老师教授我们的学生,能在教学之前听杨老师今天这一课是我们宝贵的财富。也希望这些正确的教学方法,能唤醒一颗颗小小的音乐种子。希望在他们学习成长的道路上不是一切为了竞争,能让更多的儿童作为学习的主体,爱上学琴,爱上音乐。

上海音乐学院研究生部 陈鑫

《儿童器乐教学之策略》课后感(二)

2021年4月13日,大视野课程第四讲的主题为《儿童器乐教学之策略》,由杨燕宜教授主讲。儿童器乐教学对于在职老师与即将成为老师的各位学生们来说,都是值得研究与学习的课题。杨老师从主体和客体的关系看教学;教育目的、教学内容与教学方式;怎样练琴更有效,三个方面进行具体讲解。

一、从主体和客体的关系看教学

杨老师提出教育的对象是学生,学习是为了处理学生的各种关系链。而关系链包括学生与教师、学生与乐器、学生与音乐、学生与自己的关系。

学生与教师的关系包括学生对教师的第一印象,而这对学生今后的学习会产生一定的影响。乐器对于初学的学生来说是陌生的物件,教师要帮助学生了解乐器、爱上乐器。刻板的规矩与枯燥的课程内容无法让学生产生兴趣,学生与乐器之间的关系就无法建立。

用心理学表述此关系即为:与作为客体的乐器和音乐相遇、相融,并形成音乐中核心自我。认知、体验和练习是构成音乐学习的基本内容。教师帮助儿童构建主客体的连接,不仅仅帮助儿童与乐器产生联系,更要创造条件让儿童接近乐器。儿童也需要存在自我对乐器的认知,寻找主客体的过程需要让儿童“自主”练习参与,发现驾驭乐器的乐趣,更有积极性学习。

杨老师提出教师要尊重每个学生的兴趣与意愿。儿童作为未发育人群,语言对其作用并不大。而快乐、积极的情绪可以感染儿童,让其在积极、放松的状态下学习。例如邀请儿童一起合作歌曲,用游戏代替演奏,鼓励儿童主动性的行为等等。

主动学习优于被动学习的神经心理学原理

教学语言的选择在儿童器乐教学中也极为重要。将责备、烦躁的话语用另一种语言表述,会带给儿童不一样的情绪。作为教师,上课多增添语言词汇的表达,加以场景性的提问,积极的情绪可以加强学生的服从性,从而提高教学效率。

二、教育目的、教学内容与教学方式

杨老师在此部分开始前对大家抛出了一个问题:“学音乐究竟为什么?”教育的目的是为了提高学生音乐文化与审美能力、开发学生音乐潜能、引导学生作为“主体”的成长。而杨老师提出,学音乐的是为了让儿童的审美不再那么狭隘,经历变得丰富。让儿童有自我发现美、感知美的能力。

教育目标决定教学内容,技术技巧的训练可以让基本功得以扎实,而视奏的训练是表达音乐内容、把握音乐完整性的重要教学内容。还包括身体的感受、乐理等等,将必要的音乐基本概念贯穿于器乐表演的教学中,保持儿童学习兴趣与积极学习态度。

三、怎样练琴更有效

如何有效的练琴,是值得所有乐器演奏专业学生思考的问题。而作为老师,让学生有效的练琴,必须明确待解决的问题。课堂中发现的问题以及课后需解决的问题,老师需要明确提出,让学生课后进行改正。学生在练琴时,多主动性的聆听与模仿作品可以帮助提高音乐审美。而作为一名老师,需要加强自身专业素养的学习,扩充文化知识,提高表达能力与教学水平。

通过这堂课的学习,让我对儿童器乐教学有了新的认知与理解。儿童作为懵懂的新生儿,对音乐、器乐都是好奇的状态。我们需要引导他们往美好的方向前行,享受音乐、旋律带给他们的乐趣,在轻松、愉悦的音乐教育中获得开阔的视野。

上海音乐学院研究生部 沈铭

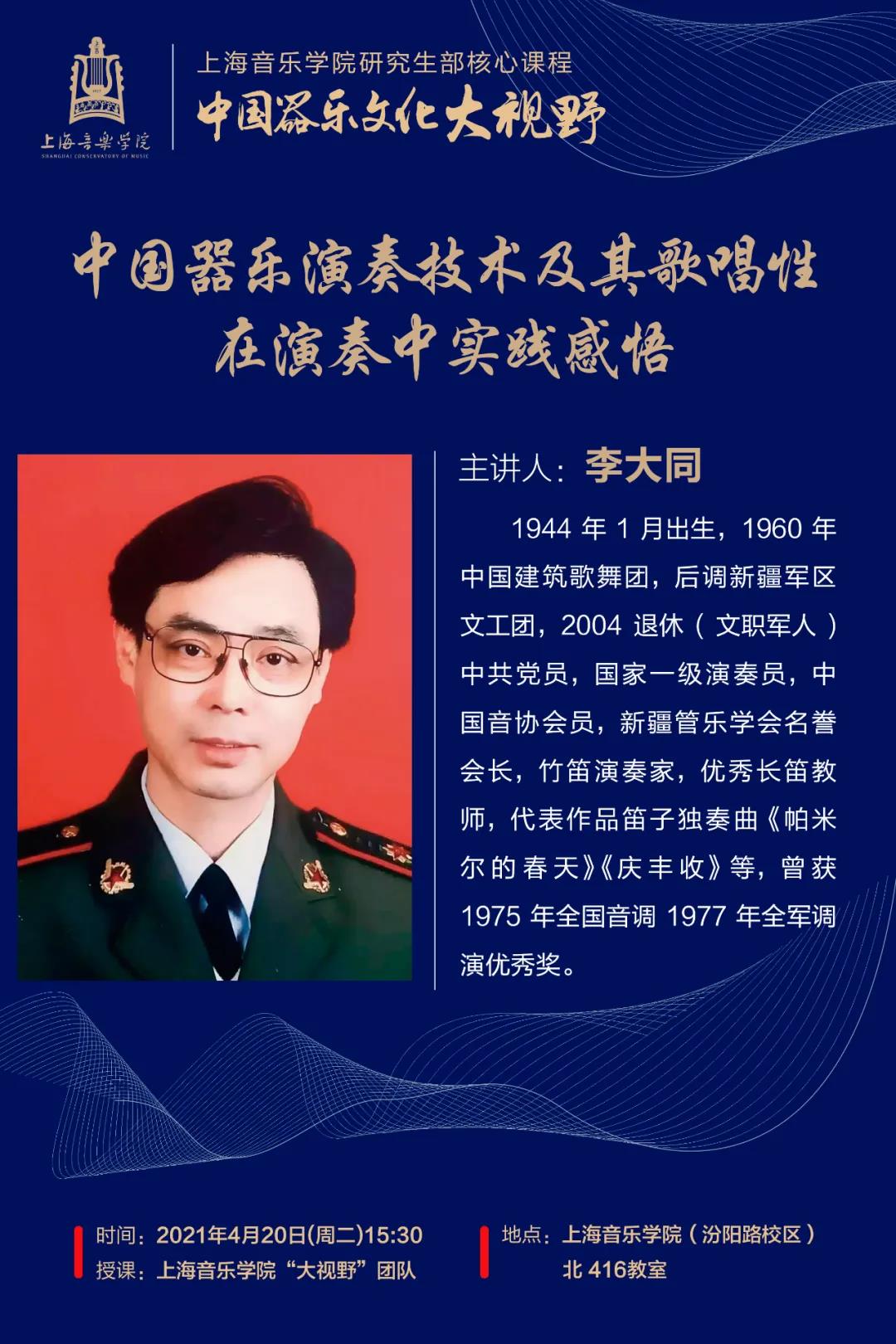

下 期 预 告

第 五 课

中国器乐演奏技术及其歌唱性

在演奏中实践感悟

主讲人:李大同

时间 | Duration

4月20日 下午15:30(周二)

线下课堂 | Place

上海音乐学院(汾阳校区)

北楼 416教室