中国器乐文化大视野

上海音乐学院研究生部实践教学学术讲堂

2021-2022学年 第一学期

第二讲

《为何需要音乐教育——以人类学作为逻辑起点的表述》 课后感(一)

2021年10月12日,《中国器乐文化大视野》系列讲堂第二期在上海音乐学院北416如期开讲,本次讲座的主题为“为何需要音乐教育——以人类学作为逻辑起点的表述”,由上海音乐学院教授、博士生导师余丹红教授担任主讲。

课程开始,余老师从一个理论点出发带领我们进行思考——不论过去还是现在,任何一种文化都包含音乐。余老师通过几段音乐带我们领略了不同国家与文化背景下的不同音乐文化,如中国民歌、非洲鼓乐、印尼加美兰、土耳其音乐、风笛、乌德琴、西塔尔琴……

余老师认为,通过对世界各地音乐的了解,我们可以发现音乐与人类的必然联系,音乐属于真正意义上的人类生活。它不仅仅作为一种艺术音乐在舞台上展示,同时它还可以是一种生活方式。所以余老师得出结论:任何一种文化都包含音乐。不管其音乐的社会功能侧重于哪个方面,音乐与人类无法分割。

随后,余老师通过著名建筑凡尔赛宫的图片展示,向我们说明人类的一个突出的特性:追求实用之外的装饰性,这种装饰性具有功能与美学的双重特征。人类对审美有要求,所以美、审美概念和艺术形成了人类本质的特征——象征性和精神性。这种象征性和精神性因完全超越了生物本能存在的需求,而上升为一种很特殊的精神境界。音乐恰巧符合以上所有特质,它具有象征意义以及审美特质,它符合人类天性中对这两个关键点的需求,它能调节身心,也能在情感社会的精神领域之间起到重要的媒介作用。

余老师还指出了遗传与教学之间的关系。这在人类学或者说社会学领域里面都涉及到的一个观念——“教学悲观主义”与“教学乐观主义”。早在20世纪初,学界对这个问题就已进行了非常深入的讨论。著名的生物学家巴甫洛夫(John B Watson,Pavlov)就曾提出:“人是造就的,而不是生就的。”遗传和教育对人的发展均发挥着作用。

由上述观点出发,音乐对于人类是必然存在、不可或缺的,音乐习性要得以沿袭并得到适当的发展,须经过教育才能够达成,所以接受音乐教育是必经之路。

<音乐教育对人格养成的重要性>

人类社会是一个宏观进程概念,人类个体几乎是微缩版的人类社会进程,且种系与个体进化中有一种平行性。人类学认为:种系的进化与个体发展的进化,即个体和他所属种类的进化,具有相似性。文化人类学认为:一个没有传统的社会,好比因为一场事故或疾病而导致失忆症的人。这句话的本质,还是讨论教育的重要性。教育的义务在于继承传统与开拓创新,开拓创新必须是在继承传统的基础之上进行的,既有历史的厚重,又有时代最新的状态。

余老师提出,文化传统领域中文化记忆的概念是一个逻辑推理的过程。音乐属于人类生活,音乐需要教育,如果没有教育,某些个体的也许仍能得到发展,但音乐的生活方式会退化,音乐和音乐的真实性将从人类文化中消失。音乐是人类文化的一部分,音乐教育也同样如此。所以音乐教育在人类社会中必将长久的存在。

作为表演专业学生,我非常认同余老师说的一点:从历史来看,音乐学院一个很重要的任务是培养职业音乐家,但随着社会的发展,成为一线演奏家的机会少之又少,最后大多数人还是走向音乐教育。这的确是一个很严峻的社会现实,也是新时代赋予我们的使命:我们面临的社会需要更多复合型人才。余老师的授课语言诙谐生动且引人深思,感谢余老师为我们带来的精彩讲座!

上海音乐学院研究生部

2020级古琴专业学生 吴睿扬

《为何需要音乐教育——以人类学作为逻辑起点的表述》 课后感(二)

秋,一个收获的季节。秋天带来了凉爽,也给北楼416教室的老师们同学们“送”来了丰富的知识。国庆假期后,我们迎来了《中国器乐文化大视野》第二讲:“为何需要音乐教育——以人类作为逻辑起点的表述”,为我们带来精彩讲座的是上海音乐学院教授,博士生导师余丹红教授。

整场讲座内容紧凑,思路清晰,素材生动。短短一个多小时里,余老师从人类学观点出发对音乐教育必须性进行推理,多方面、多角度地向我们展示了音乐与人类的关系,令大家收获颇多。讲座的信息量庞大,观点新鲜。我们在言简意赅的理论架构中,不觉得沉闷,反而感受到字里行间迸发的思维活力。余老师带领我们聆听、观看了各种音频视频,像是进行了一段富有意义的世界音乐文化游历。

讲座最后,余老师安排的问答环节令人倍感新颖。同学们提出的问题,都是自身的真实经验与真切感受。有关于教育理论与实践的问题,还有则是教育中遇到的困惑:如教育者的身份认同问题。高校的教师,他们培养了“未来的教师”,但是学生往往在实习后就会对现实失望,于是打算放弃从业计划,另辟蹊径。

余老师的回答是睿智而多方位的。首先她从哲学的层面上进行了阐释:哲学的首要问题是“我是谁?”,对自己职业的认可本质上是对自我价值的认可。音乐教育者的身份认同决定了TA对未来工作的热情与成就等等方面。当在从业之初就遇到了困难与障碍,需要具体问题具体分析,是环境不适合,还是自身能力需要提高?如果在专业之外有其他能够胜任的技能,改行未尝不可,同样是为社会做贡献,只是分工不同而已。但是,眼高手低显然是不提倡的。在答疑解惑时,余老师体现了教育学研究者的专业素养,以及音乐教育从业者所需要的宽怀与乐观。

聆听余教授的讲座,我学习了有关音乐教育领域的知识架构。作为一名音乐表演专业的学生,在未来也会面对音乐教育中的问题,今天这节课,让我更加深刻地理解了“教育”二字的重量,同时也对自身未来道路的选择,有了启发与思想准备。

上海音乐学院2019级竹笛专业学生 庄紫玉

《为何需要音乐教育——以人类学作为逻辑起点的表述》 课后感(三)

10月12日下午15:30《中国器乐文化大视野》系列讲堂第二期在上海音乐学院北楼416教室顺利开讲。本次讲座内容是由现任上海音乐学院音乐教育博士生导师、图书馆馆长、院学术委员会委员余丹红教授为我们带来的《为何需要音乐教育——以人类学作为逻辑起点的表述》。

余老师在一个多小时的授课中,以丰富的音响与图片资料、严谨的逻辑叙事、有趣生动的语言为我们简要紧凑地阐明了从人类学出发的关于音乐教育必需性的阐述:音乐与人类密不可分;音乐具有象征与精神性意义;音乐的沿袭需要教育;因此,音乐教育是必须的。

在阐明讲座的核心主题后,令我感到十分有趣的是最后播放的三个视频。

第一个视频:在某个聚会中,幼儿跟随家长登台演唱,他十分稚嫩,甚至不能走路需抱在怀里,但演唱的音准、和声感觉十分良好,心态放松,表达无障碍:我们从中看到了环境与家庭的熏陶作用。余老师站在一个音乐教育者的立场,对视频进行了解读。要尊重人的身心发展状态,对孩子教育的方式,要遵循如下原则:即在适当的年龄做适当的事情,不能忽略、超越其身心发展的特点。并尽可能营造一个宽松的环境,不能压抑儿童的天性。在这里我们学习到教育学中的一个重要的原则,就是尊重儿童的年龄特征,他的身心发展和他的行为之间有着很重要的关联性。所以在每一个年龄段,了解探究他能承受的极限在哪里。

第二个视频:一位具有良好音乐才能的家长与一个有超强音乐记忆的儿童之间的有趣对答。家长在钢琴上随意弹奏一些名家名作片段,儿童则随口报出作品的名称与作者,其知识面令人颇感意外。这里就牵涉到音乐教育的一个问题:音乐学习是否需要知识积累?有人认为音乐学习等同于娱乐,不需要记忆任何东西。

<学前儿童就应开始音乐知识积累>

但是余老师认为音乐是博大精深的学科,一个学科没有知识积累是不可想象的。比如在风格的听觉判断上要有相当数量的作品积累,才能在个性中寻找到共性特征。对于儿童音乐教育者而言,把一些应记应会的东西,通过潜移默化的方式来引导他,孩子的知识储备与表现将会令人惊喜。

第三个视频:一个非常著名的心理学实验——棉花糖测试,测试幼年时代的忍耐力和他的学业成就之间的关联性。这个视频十分生动活泼,让我们了解到:坚持的能力与学业成就具有正相关性。

听完余老师的讲座,让我感触颇多。讲座中有两个观点,我觉得特别值得与大家分享:第一、通过音乐得到的教育,可以使我们的人格提升,精神得到升华;第二、对于有价值的事情,我们要坚持忍耐,做事情有始有终,有自己的坚持与主张。对于一名音乐表演专业的学生来说,这些都是可以获益终身的宝贵精神财富。

上海音乐学院2020级竹笛专业学生 许歆璐

下 期 预 告

第 三 讲

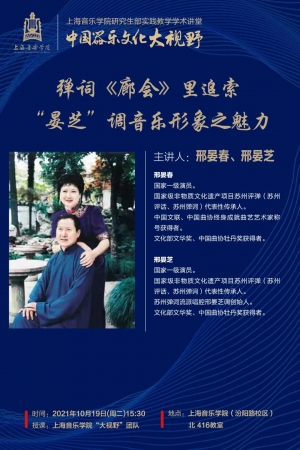

弹词<廊会>里追索

“晏芝”调音乐形象之魅力

主讲人:邢晏春 邢晏芝

时间 | Duration

10月19日 下午15:30(周二)

线下课堂 | Place

上海音乐学院(汾阳校区)

北楼 416教室