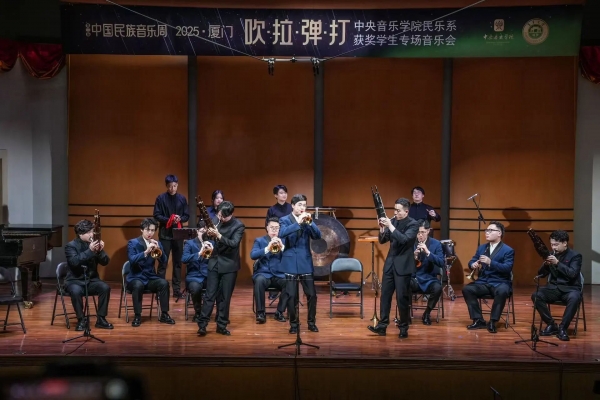

3月22日,2025厦门·中国民族音乐周“吹·拉·弹·打”中央音乐学院民乐系获奖学生专场音乐会在集美大学音乐学院音乐厅成功上演,中央音乐学院民乐系扬琴副教授刘音璇担任主持。

本场音乐会在演出阵容上,凝聚了中央音乐学院民乐系青年一代的顶尖力量,涵盖了本硕博三个培养阶段的优秀学生,集结了包括“中国音乐金钟奖”“中央广播电视总台中国器乐电视大赛”“全国青少年民族器乐教育教学成果展示活动”在内的国内各大重要民乐赛事的获奖者,集中展现了当代中国民乐新生代表的卓越实力与最高水准。

在演出内容上,以“吹拉弹打”民族器乐类别的全面覆盖展现中央音乐学院人才培养的实力成果,以独奏、重奏、合奏等不同呈现形式扩展民族音乐的音响广度,以作品选择的时空跨度展现民族音乐的色彩张力,以陈新相继的作品脉络接续中华文明的历史源流。一场“彰显专业实力、饱含地域特色、展现时代风貌、辉映民族精神”的音乐会就此拉开序幕。

技术引领,全面展现民乐专业演奏综合实力

二胡专业本科四年级学生毕友恒(师从于红梅教授)演奏的《阳光照耀着塔什库尔干》,如一幅画卷在音乐中徐徐展开。以复杂多变且敏捷灵活的演奏技巧,将音乐融入在揉弦、运弓、换把的一呼一吸之中,既凸显二胡的独特魅力与多元特色,又展现作品本身的情感饱满度和鲜明民族性。

山中流泉,奔流入海。古筝专业硕士一年级学生王钰(师从周望教授)演绎的《林泉》由叶小纲作曲,充分融合传统音乐的曲式结构与西方音乐的创作思维,通过摇指、刮奏、撮弦等演奏形式,挖掘传统乐器的无穷潜力,架构“高远、深远、平远”的境界追求。

这曲由扬琴专业博士二年级学生冯汝媛(师从刘月宁教授)演奏的《瑶山夜画》,以抓弦等现代技法展现月下相会的深情场面,以快速轮竹等常规处理描绘载歌载舞的欢快场景,以反竹等特殊技法演绎在“幻境”之中重归宁静。

百鸟和鸣,尽显生机。由唢呐专业本科四年级学生张艺(师从石海彬教授)演绎《百鸟朝凤》是唢呐曲目中技巧最全面的一首,整首作品通过吐音、滑音、花舌、颤音、舌冲音等吹奏技法,由缓至急、一气呵成。音乐在运用特殊循环换气法长音技巧的华彩乐句时达到高潮,描绘出“百鸟”应凤凰的召唤一起展翅凌空、交响和鸣的生动意境。

四首独奏作品的演绎,将精湛多元的演奏技巧化作厚重的传统积淀,在塑造“技术为本”的主线上,以“吹拉弹打”的全面涵盖展现中央音乐学院民乐演奏的专业实力,以细致精确的细节把握塑造民乐演奏的优秀范式,以现代技法的不断探索拓展传统文化的意蕴表达。

创新推动,多维探索民族器乐表演丰富形式

以鼓入声、以锣为号,继而唢呐与笙交织齐鸣,在高亢嘹亮的气质表达中,在得胜归来的欢腾场景中,由中央音乐学院金声唢呐乐团奏响了《大得胜》的气势豪迈。这首依托于晋北吹打乐的传统新声,将锣鼓的点状音响与唢呐等吹奏乐器的线性旋律融于一体,展现出传统吹打乐器的当代舞台魅力,浓缩蕴含了丰富的地域文化元素,承载着当地人民的情感寄托和历史记忆。

秦川八百展晨晖,翠影千重入目扉。由竹笛专业硕士一年级学生戴紫颐、王思奇(师从戴亚教授)演奏的《秦川情》,将原有独奏作品转化为重奏形式再度演绎,在二人收放自如的完美配合里,在腹震音、揉音等特殊技巧的细致处理中,在秦腔、碗碗腔等陕北风格的特性音调中,音乐以粗犷豪迈又不失细腻的姿态回荡在高低起伏之间。

由阮专业本科二年级学生刘琦(师从邸琳老师)、本科一年级学生骆佳卉(师从邸琳老师)、硕士一年级学生薛淼(师从徐阳教授)、本科四年级学生康庭硕(师从徐阳教授)共同演奏的《山歌》,尝试打破固有的创作模式,大胆运用反传统式的弹挑技巧,以复调、和声等西方创作的理性思维,以旋律线条、节奏力度等传统创作的感性体验,描绘出山歌与美景在耳目间融汇的绚烂画面。

“算盘一响,黄金万两。”由笙专业博士一年级学生段熙鹏、硕士二年级学生王耀锋、本科四年级学生鲁相乔(师从王磊教授)共同演绎的《算盘响》,以中国算盘作为打击乐器巧妙融入笙自身特有的和声性之中,声情并茂、疏密交织,通过滑音、花舌、吐音等演奏技巧,真正将舞台表面的“演”融入立体维度的“奏”之中,以多元表演形式的不懈探索带动传统民乐的丰富发展。

中央音乐学院始终注重人才培养与艺术标准的全面性,以创新表演形式激发青年学生的无限潜力,以改编经典作品探索传统民乐的多元表达,以融合乐器之外展现舞台审美的更多可能,以构建实验乐团思考民乐创演未来的个性发展。在不断推动中国民族音乐高质量发展的时代背景下,开拓民族音乐创演的新样态、新思维和新格局。

赓续文脉,熔铸中华优秀传统文化精神力量

经典从未褪色,唯缺当代注解。二胡专业博士三年级学生王楚婷(师从于红梅教授)、博士二年级学生王梓同(师从于红梅教授)、硕士二年级学生邰一笑(师从孙凰教授)、本科四年级学生毕友恒(师从于红梅教授)共同奏响的《打虎上山》,改编自京剧《智取威虎山》中的经典选段《迎来春色换人间》,以胡琴重奏的恢弘气势,以弓弦之间的铿锵节奏,穿梭于京剧气韵的“林海雪原”之中,将传统京剧的程式化语言转化为民族器乐的叙事张力。

将历史烽火凝练于方寸琴弦,柳琴专业硕士三年级学生秦源(师从一级演奏员崔军淼)演奏的《赤壁》,以音画重构《三国演义》的文学意象,追问人性与历史的永恒命题,赋予传统文学以当代哲思。通过轮指、刮奏、双音等演奏技巧,描绘战鼓擂动的紧迫感,体会中华传统文化在时代浪潮中破浪前行的铿锵足音。

以京韵大鼓的唱腔为灵感,琵琶专业博士二年级学生樊怡凝(师从章红艳教授)弹奏的《弦子韵》,快板似奔腾竞流,音韵分明且清晰明快;慢板似温润如水,一气呵成且氤氲悠长;狂板似炽热火焰,刚劲有力且色彩浓郁。以复杂多变琵琶的演奏技法和音乐语言,表现京韵大鼓的独特风格和丰富意蕴。

由民族打击乐专业硕士三年级学生曹恺中、本科四年级学生王梓硕(师从魏然副教授)领奏的《醒狮锣鼓》,根植于广东民间吹打乐,将岭南醒狮的雄浑气魄聚集于鼓槌的一敲一击之中,通过鼓槌闷击与鼓边响击的交替,辅以伴奏乐队的默契配合,让古老鼓点与当代节奏共振,构筑“文化肌理”与“传统底色”的生动交响。

史越千秋,文承一脉。此番当代民乐作品的集中展现,不仅是凸显精湛技艺的民乐盛宴,更是“古韵新声,破界而生”的文化宣言。以丝弦竹韵为刃,以跨越时空为媒,彰显民乐在当代语境下的表现力纵深,着眼中国历史故事的现代转译,呈现传统文化的深切回溯。让民族音乐在中华优秀传统文化的精神激荡中永续传承,为民族音乐当代化发展点亮一盏永恒不灭的灯塔。

臻于至善,谱写中国民乐人才发展光辉图景

如果说技术、作品和文化是本场音乐会展现当代民族音乐创演的方式与途径,那么青年人才就是构成本场音乐盛宴的核心关键。在技艺展现中,在音乐表达中,这些代表当今中民乐演奏的新生力量,将内心对民族音乐的热忱,化作指尖的飞扬、情感的激昂与内心的澎湃。

中央音乐学院始终以培养中国音乐顶尖创演人才为责任,以传承和弘扬中华优秀传统文化为使命。一个又一个国内重大民乐音乐赛事最高奖项的获得,正是我校民乐专业人才培养的实力见证,是民乐系“吹拉弹打”各类别培养机制与发展规划的有效展现,是推动中国民族音乐高质量发展的生动实践。

未来,中央音乐学院作为中国民族音乐发展的引领者,将持续聚焦对民族音乐价值的充分肯定,对传统文化信念的坚韧执着,对传统文化生命力的充分把握。以创演结合、教研一体的综合形式,继续以民族器乐的精品佳作探寻音乐内涵的创新表达,以涵养深厚的“中国风格”展现作品深处的中华气韵,以饱满立体的培养范式展望未来发展的光辉图景。