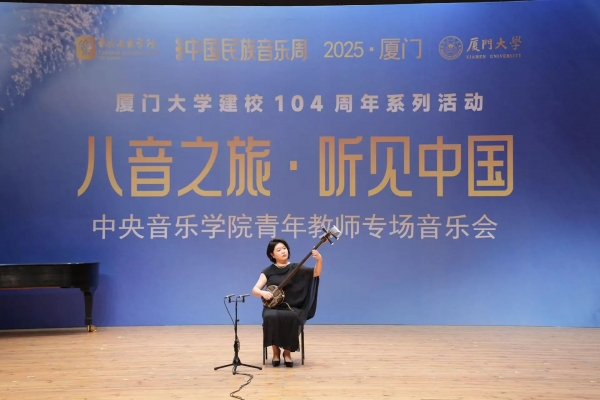

2025年3月24日,八音之旅 听见中国——中央音乐学院青年教师专场音乐会在厦门大学科学艺术中心音乐厅圆满落幕。现场掌声雷动,经久不息。作为第二届中国民族音乐周的重要板块,音乐会为观众带来了一场精彩绝伦的视听盛宴。整场音乐会在曲目设计与演出形式上均独具匠心,作品以地域音乐风格为主线,演奏家们用“讲演结合”的形式展现了中国民间乐器的丰富性与多样性。从闽南山水到晋北梆子,从草原风情到西域古韵,14部作品以精湛技艺与深刻文化内涵,使每件乐器化作会说话的文化使者,让传统音乐基因在现代剧场中焕发出震撼人心的生命力。

地域经纬:中国民族器乐的文化版图巡礼

正如本届民族音乐周艺术总监、中央音乐学院民乐系主任章红艳教授希望的那样,本场名为“八音之旅 听见中国”的专场音乐会,以中国地理版图为经纬、传统“八音”乐器分类法为脉络,创造性运用“音乐地图”概念,将每件乐器视作文化地理的活态坐标。

演奏家们通过近20件中国民族器乐向观众展现了一幅中华民族音乐文化的图谱。从黄土高原的唢呐苍劲到北京古城的庄严肃穆,从青藏高原的嘹亮呐喊到西域风沙的异域风情,演奏家们以八音迭奏的智慧,在金石丝竹的震颤间展开一场跨越地域的音乐远征。

讲演结合:学术性与普及性的双向奔赴

与以往常规音乐会模式不同的是,来自中央音乐学院民乐系的青年演奏家们以双重身份惊艳亮相——既是传道受业的师者,亦是技艺超群的演奏家。这场突破传统“即演即走”模式的创新展演,以乐器即语言,曲目即故事为核心理念,通过“演·讲”融合的新颖形式重构观演关系的深层互动。这既是音乐家们在舞台上的模式创新,也是他们在学校教学中的传承常态。这或许正是民族音乐传播的最佳注脚:当观众在“知其然更知其所以然”中会心而笑时,音乐早已跨越听觉的边界,在心灵共振中生长出新的生命维度。

《三对面》是一首传统唢呐曲,由青年唢呐演奏家、中央音乐学院唢呐教师张维维以讲演模式拉开序幕。作品以唢呐模拟花脸的粗犷豪迈、管子演绎须生的沧桑持重、口弦描摹青衣的细腻哀婉,三件乐器在无词之境中展开一场跨越行当的灵魂对话,展现了中国传统戏曲音乐在器乐化改编中的独特魅力。

古琴演奏家、中央音乐学院民乐系教授赵晓霞执古琴奏响千年绝响《广陵散》,管平湖先生的打谱版本赋予这首乐曲深沉的历史厚度。琴音时而激越如剑鸣,时而低回似长叹,将聂政刺韩王的故事凝练于七弦之间。在赵晓霞手中,那些因曲目中商音与宫音并置而曾被认为“忿怒急噪,不可为训”的杀伐之音,终在“纷披灿烂,戈矛纵横”的美学框架中找到了平衡——琴弦震颤间,历史叙事、器道哲学与士人精神,皆凝为七弦之上的文化图腾。

两位青年笛子演奏家、中央音乐学院竹笛专业教师范临风与冯天石,以两支竹笛对话将传统笛曲《喜相逢》以《双喜临门》呈现。南北派笛乐在这部北派作品中交相辉映——梆笛的灵动俏皮与曲笛的醇厚悠扬,既保留了冯子存大师将戏曲程式器乐化的北派传统,又通过双笛互动拓展了笛曲的戏剧张力,将“重逢之喜”刻画入微。

青年三弦演奏家、中央音乐学院三弦专业副教授张柳萌手中的三弦迸发出的铿锵韵律映射出“铁马-风雨-古城”三重意象。《风雨铁马》以北京城市为背景,张柳萌的演绎强调音色的层次对比,在高潮乐段以极强的力度对比突显戏剧冲突,在保证原曲艺气质的同时颇具文人思维。

板胡演奏家、中央音乐学院民乐系教授胡瑜与钢琴艺术指导青年教师栾景旭合作首演的高音板胡与钢琴《几回回》,以贺敬之《回延安》为题材。板胡的高亢音色在钢琴流动的和声衬托下,将黄土高原的炽热情感与游子归乡的百转愁肠娓娓道来,钢琴伴奏既烘托意境又兼具戏剧张力。

青年阮演奏家、中央音乐学院阮专业教师邸林以中阮演绎《草原抒怀》,长轮指下展现蒙古族长调的悠远气息,滑音与泛音交替暗合风吹草浪的声景层次。乐曲在中阮醇厚的音色中展开,又在演奏家手中极尽音色转换的可能,使音乐叙事极具戏剧张力。

由2位青年打击乐演奏家、中央音乐学院副教授魏然和尹飞领衔的打击乐组合,演奏了土家族打溜子经典作品《锦鸡出山》。马锣的清亮、大锣的浑厚与头钹、二钹的“闷、亮、侧、跳”技法交织,通过密集的切分节奏与音色对比,将锦鸡振翅、啄羽、嬉戏的生动场景刻画得妙趣横生。

豪华阵容:学院派精英的民乐“教科书”

中央音乐学院民乐系此次派出的青年教师团队堪称豪华——从中国金钟奖得主到“非遗”传承人,从国际大赛金奖获得者到现代作品演奏先锋,每一位青年演奏家皆是理论与实践并重的学院派标杆。他们携手厦门本地音乐教育资源,以跨地域协作打破音乐表达的边界,展现出民乐传承中技艺并举、多元共生的生态。这种“豪华”不仅是技艺的巅峰集结,更体现了中国民乐教育梯队建设的丰硕成果。

中央音乐学院扬琴副教授刘音璇与扬琴教师马英俊的扬琴协奏曲《狂想曲》以双扬琴配置打破传统,作曲家王丹红的现代作曲手法也让扬琴在快速音型与复合节奏中迸发炫技光彩。两位青年演奏家在现代风格与传统风格间平衡,在最大程度上保证了配合上速度极限下的精准,钢琴艺术指导栾景旭大量精准的平行和弦跑动呈现出交响化的音响层次。

古筝演奏家、中央音乐学院副教授苏畅指下的《枫桥夜泊》以张继诗意为魂,“近琴码演奏”的尖锐音色与常规触弦的柔和音色交替,塑造“霜天”的冷冽与“渔火”的温润对比。在慢板段落中,苏畅右手同时弹奏实音与泛音的精巧令人叹服,将千年古诗的意境转化为可听可感的音乐时空。

4位青年二胡演奏家,同时也是中国音乐金钟奖的4位得主,中央音乐学院副教授王颖与闫国威,二胡教师高白与章海玥,共同演绎作曲家王建民的《第六二胡狂想曲》这一力作,以齐奏的形式展现了该作品的可听性与如歌的旋律。西藏民间音乐素材在快速跳把、双音滑奏、泛音交替中焕发新声,展现了中国弓弦乐器在当代语境下及当代演奏家们手中的无限可能。

琵琶演奏家、中央音乐学院副教授江洋与刘小菁,以及青年琵琶演奏家、教师齐洁和于源春带来的《楼兰姑娘》,以娴熟的轮指、扫拂技法再造西域风情。乐曲在齐奏的立体音响中,将楼兰古国的神秘与丝绸之路的苍凉融于指尖,密集的切分节奏与泛音列的叠加如驼铃回荡大漠。

笙演奏家、中央音乐学院民乐系教授王磊执传统笙演绎闫海登的经典《晋调》。作品通过打音、带音等装饰性技法模拟戏曲唱腔的韵味,王磊结合呼吸气口的精准切换强化了音乐的叙事性。和音技法模拟山西梆子的激越唱腔,循环呼吸营造连绵不绝的气韵,笙簧振动间的泛音犹如黄土高坡的阵阵松涛。

以乐为舟,共赴前路

作为中央音乐学院第二届民族音乐周的重要组成部分,这场由中央音乐学院青年教师担纲的文化盛宴,不仅是一次学院派技艺的巅峰展演,更是一场立足学术、根植传统、对话时代的民乐复兴宣言。本届音乐周落地厦门,与厦门大学建校104周年不期而遇。因此,本场音乐会还演奏了由中央音乐学院校友、作曲家孙晶创作的《闽间山水》,由厦门大学艺术学院、华侨大学音乐舞蹈学院、集美大学音乐学院、厦门市音乐学院、厦门工学院多名音乐教师联袂演绎。音乐会的终曲是听众耳熟能详的《我的祖国》,中央音乐学院民乐系青年教师与厦门大学教师乐团以磅礴的合奏再现经典旋律,民族管弦的恢宏音响交织交融,将赤子情怀化作绕梁余音。

这也彰显了民乐传承的开放格局。中央音乐学院与厦门多所院校的跨地域协作,打破了学院与民间、中心与边缘的固有界限,让民乐教育从单向传授转向多元共生,构建以高校为枢纽,联动地方文化生态的模式。

中国民乐从未囿于历史的尘埃,而是在青年一代的指尖与心间,不断焕发新的光彩。当学术的薪火照亮传统的深巷,当创新的激流润泽文化的根系,中国民乐必将以更自信的姿态,在世界音乐的星空中奏响属于东方的永恒旋律。

现场观众感言

作为厦门市民,有幸在鹭岛聆听“八音之旅 听见中国”专场音乐会。演出现场异彩纷呈,我们跟随中央音乐学院的青年演奏家,近距离感受金、石、丝、竹、匏、土、革、木的华夏之音,体会民族音乐的广博精深,领略祖国山河的壮阔。穿梭五千载悠久文明,触摸中华文化的脉络,这既是一场难得的身心旅程,更是一次深刻的文化洗礼。传统与现代的有机融合,让听众在享受音乐的同时,深刻体悟"民族的即是世界的"真谛,增强了文化自觉与自信,坚定了民族认同感。鹭岛市民欢迎央音演奏家们常来!

——厦门市民钟静怡

作为新入职厦大的央音校友,有幸携手厦门同仁与母校师友同台演绎!当灯光亮起、乐声流淌,方知"薪火相传"的真谛——母校赋予我们的不仅是技艺,更有以乐音沟通天地的胸怀。感谢央音艺术家以直抵心灵的演奏为厦大师生呈现精彩盛宴,愿母校桃李芬芳满天下,愿艺术薪火永耀民族音乐的壮美山河!

——厦门大学艺术学院参演古筝教师、中央音乐学院民乐系校友张佳康

在"八音之旅 听见中国"中央音乐学院青年教师专场音乐会中,我们以志愿者身份参与服务。从观众引导、秩序维护到舞台器材搬运,历经彩排时的紧张忙乱到正式演出的井然有序。团队分工明确,虽忙碌却收获颇丰。能为音乐传播尽绵薄之力倍感欣喜,演出结束后同学们还向艺术家请教并获签名留念。

——厦门大学学生志愿者王禹萱

本场音乐会在厦门大学科学艺术中心举行,几次路过这栋雄伟的建筑,心情都不一样,这次是和女儿一起走到里面去,心情激动。音乐会准时开始,女儿悄悄在我耳边说,音乐的魔法森林要开始了,说完便安安静静地坐好。真好,孩子的童年有魔法。

——琴童叶昕小朋友的家长