滇池波暖,映照千年文明之光;

云岭风清,传颂中华礼乐篇章。

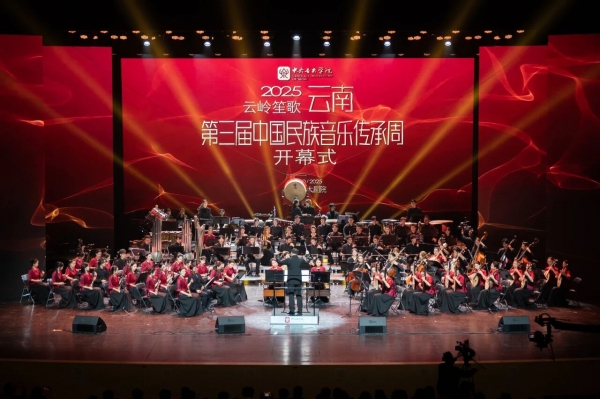

2025年10月21日晚,“云岭笙歌——2025云南·第三届中国民族音乐传承周”开幕式音乐会在昆明云南省大剧院隆重举行。本届传承周由中央音乐学院、中共云南省委宣传部主办,中共文山州委、文山州人民政府、中央音乐学院民乐系、教育部中华优秀传统文化(中国民族音乐)传承基地与云南网承办,中共昆明市委宣传部、中共文山州委宣传部协办。这场汇聚顶尖民乐力量的开幕式音乐会,以精湛的技艺与深邃的文化表达,正式拉开本届传承周序幕,展现新时代民族音乐守正创新的丰硕成果。

云南省委宣传部副部长、省电影局局长翟玉龙在开幕式致辞中首先代表中共云南省委宣传部,向与会嘉宾领导、专家学者、艺术家们表示热烈欢迎与诚挚感谢!他表示,云南少数民族文化是中华文化的重要瑰宝,民族音乐资源丰富、底蕴深厚,多项“非遗”音乐成果享誉国内外。本届传承周是云南与央音继“2023中国民族音乐传承日”及近期大理情歌会、澜湄艺术节成功合作后的进一步深化,覆盖昆明市与文山州,涵盖高水准音乐会、民族音乐进校园、民族音乐采风创作及“非遗”音乐交流等多元活动。期望中央音乐学院专家学者深入云南民族音乐沃土,与本土传承人互动共创,推动民族音乐在新时代的创新传承,谱写更多时代佳作。

中央音乐学院党委副书记李众在致辞中首先代表学校向中共云南省委宣传部,以及各承办协办单位表示诚挚感谢。他表示,作为中国音乐教育的“国家队”,中央音乐学院始终坚持“为党育人、为国育才”的初心使命,通过创新教学模式、开展国际交流、推动艺术普及等多维度探索民族音乐传承发展。本届传承周是央音推动民乐艺术在新时代传承发展的又一次实践探索。他强调,民族音乐的传承发展需要坚持守正创新,既要坚守中华文化立场,又要让传统艺术焕发时代光彩。中央音乐学院期待通过此次活动,推动专业院校与民间艺人的深度交流,共同肩负起新时代文艺工作者的使命担当。

开幕式音乐会由青年指挥家马帅执棒中央音乐学院民族管弦乐团,携手唢呐演奏家张维维、打击乐演奏家尹飞、板胡演奏家胡瑜,青年歌手张继心、岳田、马添龙等,以及中央音乐学院优秀师生、云南本土艺术团体联袂亮相。演出阵容汇聚学院精英与民间力量,以精湛技艺和深厚表达共绘民族音乐时代画卷。音乐会涵盖原创首演、民歌新编与经典复现等多元曲目,从鼓吹乐的磅礴气势到室内乐的细腻情韵,作品或取材民间、或融汇现代,既承续民族文脉,又焕发出当代审美的鲜活气息。台上台下激情共鸣,充分展现民族音乐在新时代的强大感染力。这场艺术盛宴不仅是技艺的展示,更是一次深刻的文化对话,以乐为桥,奏响了中国民族音乐创造性转化与创新性发展的时代强音。

汲取大地之音

金声唢呐乐团的开场曲目《大得胜》瞬间点燃了现场气氛。这首源自晋北的鼓吹乐经典,经过胡金泉、王高林的整理改编,既保留了民间吹打乐的热烈粗犷,又赋予了更加丰富的声部层次和音乐表现力。唢呐声部在高音区的激昂嘹亮,与打击乐声部密匝交织的节奏相融,生动再现了古代将士凯旋时的壮观场面。

紧随其后的首演新作《云之际》则带来了截然不同的审美体验。青年作曲家李陆源从云南的云海山峦中汲取灵感,以坡芽情歌的缠绵、海菜腔的激越和烟盒舞的欢愉,勾勒出一幅声音绘就的水墨长卷。圣风室内乐团的演奏家们通过精湛的技术把控和细腻的情感表达,让听众仿佛置身云岭之巅,感受着云雾缭绕中的天籁之音。

选自《炎黄组曲》的《猜调》展现了民间音乐的另一种魅力。这首由作曲家鲍元恺根据云南童谣改编的弹拨乐合奏,在中央音乐学院弹拨乐团的演绎下,生动再现了姐妹问答对歌的趣味。快速交替的乐句如同语言中的“绕口令”,在琵琶、扬琴、中阮等乐器间流转跳跃,传递出民间歌谣中特有的幽默与智慧。

由孙晶作曲、中央音乐学院弹拨乐团演奏的《天边情歌》,将目光投向那片更高远、更辽阔的天地——雪域高原。作品以清冷的曲调演绎雪山之巅拂过的微风,轻叩心弦,可只是陡然一转,清冽就化作热烈奔放的劲舞,在天地间尽情释放着蓬勃的活力。当激情退去,一切又将复归于平静、回归到自然最本真的模样。

音乐会上半场在民族室内乐与合唱《几时》的深情演绎中达到高潮。发现于云南富宁的“坡芽歌书”是壮族人民的爱情密码。作曲家周娟受其吸引,以现代音乐手法重新编织,通过器乐与声乐的对话,构建了一个完整的爱情叙事。作品中大量使用的对位、卡农等复调手法,与壮族民歌原有的支声复调传统形成有趣对话,展现了民间智慧与学院智慧的完美融合。

学院艺境民族室内乐团和云南富宁坡芽歌书合唱团这两个金奖组合从不同根系传承我国民族音乐文化,今天他们相遇,进行了前所未有的融合与创新,这是学院在10.15座谈会精神下发挥学术和多学科合作优势高瞻远瞩的一次创作。8月我在阿勒泰深山里接到任务,在崇山峻岭中聆听同样在高山上歌唱的国家级非遗坡芽歌书,感叹我国地域和民族文化如此浩瀚多样的同时,对照坡芽歌书的歌词对全部81首民歌进行了梳理研究,从中摘了29句歌词并重组,以2首民歌为根基,勾勒出一个人站在爱人墓碑前,对着崇山峻岭唱出从儿时、恋爱到相守、再到失去的回忆,最后愿“变作路边树,每天见几回”,唯美地奏出歌书的宏观结构,唱出我们心中最伟大的爱。感谢于红梅院长和云南省委宣传部让我深耕红土地上的宝藏文化,为我国民族音乐传承发展添砖加瓦,感谢胡瑜教授坚持艺术和学术至上和两个乐团每一位音乐家的用心、深情呈现这一首《几时》。

——中央音乐学院作曲系教授 周娟

茶,是云南递给世界的一张名片;《普洱之约》,则是音乐与茶香的一次完美邂逅,更是传统文化创造性转化的生动体现。这首由屈塬作词、钱琦作曲的作品,以诗意的语言描绘了普洱茶从嫩芽初绽到茶汤醇厚的全过程。演唱者张继心娓娓道来,完成了音乐与茶香跨越时空的美丽约定。

云南的美说不完、道不尽。作曲家张帅携手词作家杨启舫,将阿佤山的木鼓、大理的蝴蝶泉、傣家的凤尾竹、小河淌水的弯月,写成一封给云南的情书《歌声唱响彩云南》。演唱者岳田、马添龙以饱满的热情唱响对云岭大地的深情礼赞。

共鸣时代之心

音乐会下半场伊始,打击乐演奏家尹飞带来的首演《耍龙调》便赢得了满堂彩。这首为中国鼓和民族管弦乐而作的作品,以白族传统吹打乐为素材,既保留了民间音乐的喜庆热闹,又通过现代作曲技法强化了音乐的戏剧张力。尹飞的演奏张弛有度,时而如疾风骤雨,时而如细雨和风,将白族“耍龙”仪式中的各种场景刻画得栩栩如生。

“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。”在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的特殊时刻,王瑞创作的唢呐与民族管弦乐《魂咏山河》的演出更具深刻意义。青年唢呐演奏家张维维的演绎感人至深。乐曲开头,唢呐以凄厉的音色描绘出战场的惨烈;中段转为深沉的咏叹,表达对英烈的缅怀;最后在辉煌的乐队伴奏中,唢呐奏出胜利的凯歌。

由王丹红作曲、板胡演奏家胡瑜带来的板胡与民族管弦乐《乱弹琴声》则展现了地方戏曲音乐的独特魅力。作品汲取了山西梆子腔的音乐素材,既展现了板胡这件乐器特有的高亢嘹亮,又融入了戏曲演唱的韵味特点。乐曲大量使用滑音、揉弦等技法,模仿梆子腔的声腔特点,使乐器与人声达到高度统一。

月光下的爱情,总是格外动人;月光下的音乐,总是特别缠绵。臧婷作曲的《月下蝶谱》,以广西壮乡坡芽情歌为素材,描绘了一幅“月下情歌、蝶舞翩跹”的浪漫画卷。这部首演作品实现了壮乡坡芽情歌的浪漫基因与民族管弦乐丰富表现力的深度融合,层层递进地刻画出从初识心动到以歌定情的细腻情感脉络。

音乐会渐入尾声,两首返场曲目为整场演出画上了圆满的句点。马帅编配的《阿佤人民唱新歌》以灵动的旋律唤醒民族血脉的记忆,弦音间流淌着山野的呼吸与村寨里的故事;随后奏响的《花好月圆》则以明快流畅的节奏切换明朗色调,其家喻户晓的旋律线如时代脉搏般跃动,将现场氛围推向温暖而欢腾的高潮。

传承中创新,共鸣中前行

在云岭之上,群山与乐声相和,民族与时代共鸣。音乐,是最辽阔的语言,也是最深情的告白——它让山水有了声音,让文化有了温度,让心灵有了共振。开幕式的旋律虽已落下,文明的回响仍在云岭山水间延绵。本届传承周不仅是艺术的盛会,更是一次文化的深耕与对话:中央音乐学院的学术之“精”,点亮云南民族音乐之“美”;云南大地传承之“厚”,滋养学院艺术创新之“高”。

这场音乐对话超越了单纯的技艺展示,它以音符为桥梁,搭建起“殿堂”与“田野”的深度握手,促成“守正”与“创新”的真诚对话,使中华优秀传统文化在当代语境中焕发出新的生命力;

这场音乐对话超越了地域文化的边界,它以旋律为纽带,连接起多元民族的审美表达,编织出中华民族共同体意识的文化图谱,让各民族音乐在交流互鉴中凝聚出共同的精神家园;

这场音乐对话超越了艺术形式的局限,它以文化为内核,探索出传统与现代的创造性转化路径,构建起民族音乐在新时代语境中的自我表达体系,为中华优秀传统文化的当代转化开辟了新范式。

习近平总书记多次强调,要“坚定文化自信,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”,让古老文明在新时代焕发新的光彩。传承周的成功举办,正是民族音乐在新时代语境中寻找自我表达的积极探索,也是传统文化创造性转化与创新性发展的生动写照。我们将以此为契机,持续深化院地合作机制,不断激发艺术创作活力,让民族音乐的独特音符在更广阔的舞台上绽放异彩。

期待下一次相遇,当山河再度同歌,云岭必将继续书写民族音乐传承与创新的华彩篇章,让文化根脉在时代浪潮中生生不息,让艺术薪火在传承创新中熠熠生辉。

图:张艺缤