10月25日晚,随着《丝竹交响》的最后一个音符在广州中山纪念堂落下,苏州民族管弦乐团为期18天的2025金秋巡演正式画上句号。自蓉城启幕至羊城收官,乐团跨越成都、北京、厦门、佛山、深圳、东莞、广州等7座城市,以10场高质量演出献礼时代,在民族管弦乐的当代表达中书写了新的篇章。

羊城收官:国潮交响绘四季诗画

作为本次巡演的收官之作,广州音乐会以《四季诗画·国潮交响》为主题,为羊城观众展现融汇传统与现代的民族交响之美,3000名观众在中山纪念堂共享这场规模盛大的音乐盛宴。

乐团艺术总监兼首席指挥彭家鹏执棒,音乐会以委约作品《四季留园》开场。该作品由作曲家王丹红创作,以苏州园林春夏秋冬四季景致为脉络,通过“清风探春”“绿荫点翠”“闻木樨香”“可亭望雪”四个乐章,将江南园林的雅致意境与现代交响语汇深度融合,既勾勒出“人间天堂”的姑苏美景,更借旋律传递出人民对幸福生活的赞颂与对祖国的深情。

随后,作曲家赵季平创作的《国风》以《梅花三弄》为魂,奏响“弘中国风骨、扬民族精神”的壮阔篇章;乐团艺术指导朱昌耀创作并领衔演绎的二胡与乐队《乡思情韵》以委婉曲调道尽赤子乡愁,琴音与乐队的默契配合引得现场掌声不断;乐团委约作曲家刘长远创作的《丝竹交响》则以船歌慢板与丝竹快板对话,将太湖船歌、寒山钟声、江南评弹等意象熔铸成对故乡的深情礼赞。乐团还在观众的欢呼声中加演了《秋江花月夜》。

演出当晚,中山纪念堂座无虚席,广州观众的热情与乐声交织共鸣。不少乐迷表示,这场音乐会既让他们感受到了江南文化的细腻温婉,也通过国潮交响的创新形式,看到了民族音乐与时代同频的鲜活生命力。

巡演之路:多维布局显艺术实力

纵观此次十月巡演,苏州民族管弦乐团以“精品化、多元化、高规格”为核心,通过三重维度的演出布局,全面展现了乐团在民族管弦乐领域的综合实力与艺术追求。

国家级舞台彰显执着追求

巡演期间,乐团三登国家级重要舞台,以顶尖水准诠释民族音乐当代价值。10月9—10日,乐团携《江河湖海颂》亮相第十四届中国艺术节,参评第十八届文华奖终评——作为民族管弦乐首次进入文华奖终评的代表,这部以水为脉的作品,赢得蓉城观众与专家的高度认可。

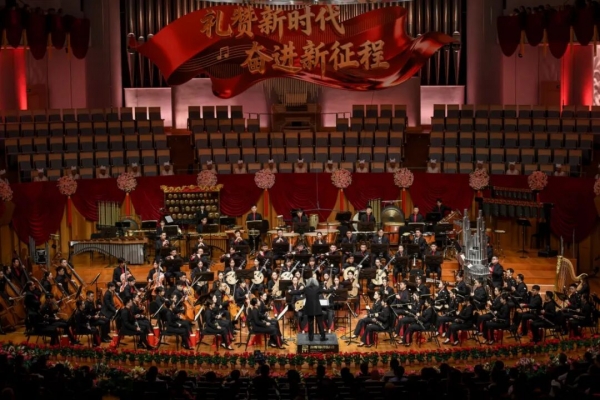

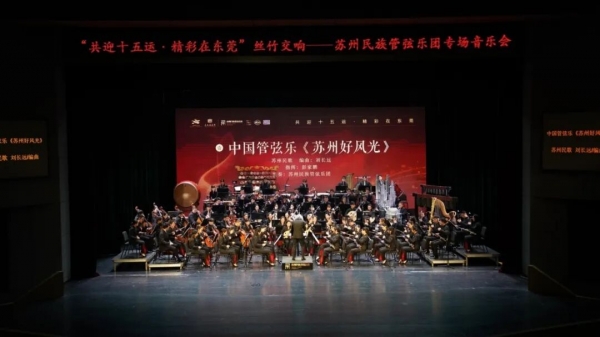

10月15日,乐团受邀参演由中国文联、中国音协主办的“礼赞新时代 奋进新征程”大型主题音乐会,在国家大剧院演绎4部原创民族管弦乐力作;10月21日,乐团再赴成都,作为唯一受邀的民族管弦乐团,在“第十五届中国音乐金钟奖作品奖音乐会”上演绎五部获奖作品,其中《风雅颂之交响》《光明》两部作品由江苏省音协提报、乐团首演,尽显江苏音乐实力。

丝竹交响搭建地域交流桥梁

与此同时,《丝竹交响》系列音乐会作为此次巡演的“文化使者”,先后在厦门闽南大戏院、佛山大剧院、东莞市文化馆上演。该系列演出以“丝竹江南 丝竹交响”为核心,巧妙融入各地文化元素——如在厦门站,乐团特别演绎《台湾音画》选段,以音乐为纽带拉近两岸情感。多场音乐会不仅引发观众共鸣,更让江南丝竹在与闽南、岭南文化的对话中,绽放出更丰富的艺术魅力。

主题专场展现多元艺术表达

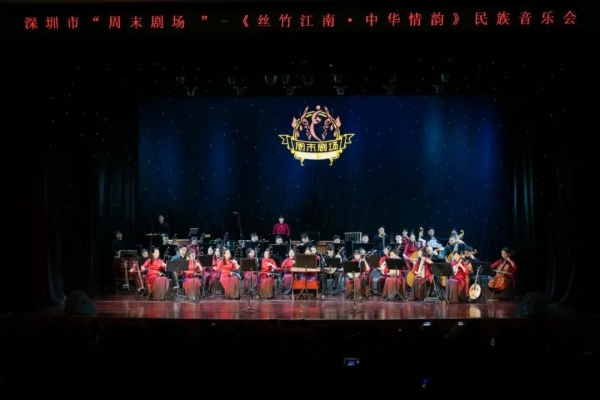

此外,三场特色主题音乐会进一步丰富了巡演内容。10月13日,北京音乐厅的《江风海韵》音乐会,乐团与中国音乐学院合作,演绎8首原创作品,在“一题多解”的创作实践中探索民族音乐的现代表达;10月19日,深圳文化馆的《丝竹江南・中华情韵》专场,以《我的祖国》《二泉映月》等经典曲目为核心,展现民族音乐的多样情韵;而广州收官站的《四季诗画・国潮交响》,则以“四季”为线索,为巡演画上圆满句号。

砥砺前行:八年耕耘再谱新篇

从中国艺术节到金钟奖专场音乐会,从江南水乡到全国各地,无论是音乐厅里如潮的掌声,还是大厅中久久不愿离去的市民,亦或是线上激动赞美的观众,有越来越多的乐迷给乐团留言,希望巡演能“来到我的城市”。

此次巡演的圆满成功,不仅是苏州民族管弦乐团艺术实力的集中展现,更恰逢乐团即将迎来建团八周年的重要节点。八年砥砺前行,乐团已从一支年轻团体成长为中国民族管弦乐领域的中坚力量,而此次巡演的亮眼表现,正是对其八年耕耘成果的最佳印证。金秋巡演落下帷幕,但苏州民族管弦乐团的音乐旅程仍在继续。下一场演出的乐谱已摆在案头,更多元的作品正在排练厅里等待打磨。

江河湖海终将汇入汪洋,而音乐,也终将融入这个时代的壮阔和声。传统与现代,江南与世界,这场始于八年前的音乐对话,还将谱写新的乐章。